Для образного определения современной экономики и основанного на ней общества придумано много интригующих метафор: «экономика знаний», «информационная экономика», «экономика внимания», «экономика услуг», «цифровая экономика», «интернет-экономика», «экономика эксафлопсов», «креативная экономика»… Но, пожалуй, до сих пор «зонтичным» определением для всего этого семантического ряда остается классическое – «постиндустриальное общество».

Мир уютных коворкингов

Американский социолог Даниел Белл, сформулировавший впервые в 1973 году эту концепцию, в предисловии к первому русскому переводу своего главного труда «Грядущее постиндустриальное общество» (1999) определял его так: «Постиндустриальное общество… не является проекцией или экстраполяцией современных тенденций западного общества; это новый принцип социально-технологической организации и новый образ жизни, вытесняющий индустриальную систему, точно так же, как она сама вытеснила когда-то аграрную. В первую очередь оно воплощается в утрате промышленностью, организованной на основе стандартизации и массового производства, своей центральной роли. Это не означает, что производство товаров прекратится; ведь производство продуктов земледелия в западном мире продолжается и сегодня (причем продовольствия производится больше, чем когда бы то ни было ранее)… Прежде всего это общество, основанное на услугах».

В 1999 году Белл приводил такой пример: в США более 70% рабочей силы было занято в сфере обслуживания… Однако меньше чем через десять лет, в 2008 году, мир неожиданно потряс сильнейший кризис кредитования. Экономический спад был настолько сильным, что заставил говорить о государственном дефолте таких стран, как Испания, Италия и даже Великобритания.

«Ситуация уходит корнями в заблуждение о том, что Великобритания станет локомотивом развитых государств на пути в так называемое постиндустриальное общество, – отмечал в статье в Financial Times (23.04.08) президент компании Rolls-Royce Джон Роуз. – Суть концепции заключалась в том, что мы будем генерировать идеи, а другие страны будут выполнять незавидную роль производителей готового продукта. Оценить масштабы спада в производственной базе можно на основании того факта, что за последние 10 лет мы лишились около миллиона работников промышленной сферы. Потеря этих работников повлекла за собой исчезновение торговых марок, интеллектуальной собственности и – для исследователей – путей на рынок для их изобретений».

Тогда, 13 лет назад, Роуз предлагал обратить внимание на «промышленную базу» национальной экономики. «Прежде всего надо перестать рассматривать промышленность в качестве некоего пережитка промышленной революции, – настаивал Роуз. – Обладание основательной промышленной базой делает нас влиятельными в мире…»

Показательно, что эти слова принадлежат представителю именно английского промышленного капитала. Ведь как раз в Англии в середине XVIII – начале XIX века знания «о том, что» (наука) соединились со знаниями «о том, как» (производство). В 1860 году Великобритания производила 20% мировой промышленной продукции. В 1870-м на нее приходилось 46% мировой торговли промышленными товарами. (Для сравнения: по состоянию на 2007 год доля Китая в мировом экспорте составляла около 17%.)

Собственно, сам феномен классической промышленной революции в Великобритании и возникает лишь в момент появления такой положительной обратной связи. Эллины, приводит пример известный английский экономический историк Джоэль Мокир в своей книге «Дары Афины. Исторические истоки экономики знаний» (2012), разработали Птолемееву астрономию, но не использовали ее в навигационных целях; античная оптика не привела к появлению биноклей и очков. Можно привести пример более близкий и поучительный для нас.

Индия, уже пару десятилетий как минимум, – один из признанных лидеров рынка глобального офшорного программирования. Более половины ВВП страны в нулевые годы составляла продукция и услуги IT-сектора. Доходы отрасли росли на 22–24% в год. Однако никакого «экономического чуда» сервисный IT-сектор там не создал. Индии еще очень далеко по уровню экономического (промышленного прежде всего) развития до своего сверхсоседа Китая и вообще до других развитых стран мира. Хотя Индия и сумела создать свою атомную бомбу. «В итоге получается то, что получается – мир айтишников в уютных коворкингах и курьеров в цветных куртках на улице. Экономический рост замедляется как в развитых, так и в развивающихся странах (где население так же активно переходит в услуги, иногда даже обратно из промышленности), а уровни продуктивности труда стагнируют. И пока решение этой проблемы в масштабе не реализовано еще нигде», – замечает автор ТГ-канала «Русский футурист» Валентин Ерохин.

Русское экономическое чудо

Кстати, этот уникальный социально-экономический феномен – соединение (синергия – как любят говорить сегодня) теоретического знания и промышленного производства – характерен был и для России в конце XIX – начале XX столетия.

Кстати, этот уникальный социально-экономический феномен – соединение (синергия – как любят говорить сегодня) теоретического знания и промышленного производства – характерен был и для России в конце XIX – начале XX столетия.

В период с 1881 по 1896 год объем промышленного производства в России увеличился в 6,5 раза при росте численности рабочих в 5,1 раза; количество фабрик за эти 15 лет возросло на 7228, а выработка на одного рабочего – на 22% (Рязанов В.Т. Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в XIX–XX вв. СПб.: Наука, 1998.). С 1890 по 1900 год мощность паровых двигателей в промышленности России увеличилась с 125,1 тыс. л.с. до 1294,5 тыс. л.с. – на 300%! В 1900 году из всех существовавших на тот момент предприятий России 40% были основаны в последнее десятилетие XIX века. За десять лет (1890–1900) было проложено свыше 21 тыс. верст новых железнодорожных путей – почти столько же, сколько за все время с момента отмены крепостного права в 1861 году.

Собственно, и Советский Союз становится в полном смысле полноценным государством после того, как в конце 1920-х развернул программу индустриализации. Профессор экономической истории Нью-Йоркского университета в Абу-Даби Роберт Аллен отмечает, что в 1928–1940 годы ежегодный прирост экономики в СССР составлял 5,3%, «что является весьма внушительным показателем даже по меркам «восточноазиатского чуда».

В общем, как резюмировал в 2008 году Джон Роуз, «основанная на обширной базе экономика, чья промышленность характеризуется высокой стоимостью, скорее будет демонстрировать куда большую устойчивость, нежели экономика с маленькой базой. Она создает более благоприятную обстановку для поддержки инноваций, развития новых бизнесов и поддержку существующих отраслей, имеющих реальную ценность. Она также более способствует тому, чтобы научные открытия имели больше шансов на материальное воплощение на рынке, создавая таким образом дополнительную ценность для страны, профинансировавшей эти изыскания».

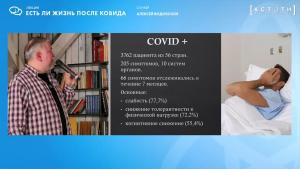

Как ни парадоксально, сегодня, на пике всемирного очарования цифровой экономикой, с волшебным воздействием которой связывается все – от грядущего расцвета систем дистанционного образования до победы над пандемией COVID-19, слова Роуза становятся сверхактуальными. Если не сказать – пророческими.

Мусор не обманешь

Историк Вацлав Смил в книге «Как строился современный мир» приводит такой факт: с 2011 по 2013 год Китай использовал больше цемента, чем США за весь ХХ век – 6,6 гигатонны против 4,4 гигатонны соответственно. Только в 2013 году Китай потребил около 2,3 гигатонны цемента. Для сравнения, США в этом же году употребили чуть более 80 мегатонн, Россия – около 70 мегатонн. По некоторым оценкам, половина всей текущей инфраструктуры Китая (железные дороги, шоссе, дамбы, аэропорты, небоскребы) было построено позже 2000 года.

Тот же Валентин Ерохин, опираясь на исследование профессора Кембриджского университета Ха-Джун Чхана, отмечает: «Продуктивность растет быстрее в промышленности – поэтому, пока цены на промышленную продукцию падают, цены на услуги стабильны или растут. Это и создает иллюзию того, что сектор услуг растет и его доля в экономике повышается, пока доля промышленности падает.

С учетом такой динамики цен в Британии, которая считается одним из флагманов постиндустриального общества, доля сферы услуг с 1955 года выросла только на 10%. В США – второй флагман – экспорт услуг составляет 1% от ВВП, в то время как экспорт промышленных товаров даже у них 4% ВВП. Поэтому и надежды некоторых развивающихся стран на прыжок, минуя промышленную революцию, сразу к волшебной «экономике знаний» тщетны».

Именно поэтому прогнозы развития в России «цифровой экономики на основе блокчейн-технологий» не то чтобы бесполезны, но, возможно, несколько излишне романтичны. Недавний пример. 20 апреля состоялось онлайн-заседание Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Тема – «Создание устойчивых механизмов формирования кадрового потенциала цифровой среды: концепция образовательной экосистемы и развитие инновационных способов передачи информационно-образовательного контента».

То есть речь идет о повышении качества человеческого капитала (рабочей силы) в России. Именно этот фактор чаще всего рассматривается как основное условие «научно-технологического прорыва». Однако, согласно только что представленному докладу Центра исследований производительности НИУ «Высшая школа экономики» – «Производительность труда и российский человеческий капитал: кто виноват и что делать?», «среди факторов, влияющих на экономический рост в России, качество рабочей силы дает сравнительно небольшой вклад. Гораздо большее влияние в период с 1995 по 2016 год оказала фондовооруженность, совокупная факторная производительность и эффект перераспределения рабочей силы между отраслями».

Другими словами, без промышленного развития, которое тянет за собой и «цифровую среду», и качество рабочей силы, и научную инфраструктуру, генерирование концепций по поводу всего перечисленного – это перевозка воздуха в пульмановских вагонах. Немного утрируя, можно сказать, что цифровая среда – это прежде всего кремний и компьютерное «железо». А с этими компонентами якобы «постиндустриального» общества ситуация в России критическая.

Косвенный, но вполне показательный индикатор этого состояния – количество электронного мусора на душу населения. Вот данные из доклада Университета ООН «The Global E-waste Monitor 2020. Quantities, flows, and the circular economy potential». Средний житель Норвегии выкидывает в год 26 кг электроники; Великобритании – 23,9; Швейцарии – 23,4; Дании – 22,4. Всего же за 2019 год страны Европы сгенерировали 12 млн тонн электронного мусора, в котором ценных материалов осталось на 12,9 млрд долл. Из этих 12 мегатонн переработали 42,5%. И только на пятом месте – страна из другого региона: Австралия – 21,7 кг в год на человека.

Россия на общем фоне выглядит оазисом экологической чистоты: немногим больше 10 кг электронного мусора на человека в год. Но почему-то это не радует…

Мы можем сколько угодно дебатировать по поводу концепции «образовательной экосистемы и развития инновационных способов передачи информационно-образовательного контента», но пока не наладим раздельный сбор мусора, – в том числе электронного, хотя бы батареек, – мы можем в лучшем случае рассчитывать на подготовку кадров операторов по обслуживанию этой свалки. Пример Индии – перед глазами.

Компьютерные грезы и химические слезы

В марте 2021 года в пресс-центре ТАСС обсуждали мировую гонку суперкомпьютерных вычислений. Президент Российской академии наук Александр Сергеев отмечал: «Есть действительно гонка за владение максимально быстрым суперкомпьютером. И это не только гонка престижа, она сопровождается тем, что мы… живем в эпоху цифровой экономики. И это означает, что суперпроизводительные вычисления нужны не только для того, чтобы удовлетворять потребности ученых, а и для того, что эти компьютеры становятся все более нужны для общества и все более нужны для индустрии».

Россия в этой гонке – аутсайдер. Сейчас в топ-500 суперкомпьютеров – 226 китайских, 113 американских, 29 японских… Российских – 2. «Мы сейчас, мягко говоря, находимся на задворках суперкомпьютерного мира, и если сейчас чего-то не делать, это отставание становится критическим», – признал академик Игорь Каляев.

А что можно сделать? Первая естественная реакция – строить как можно больше суперкомпьютеров. Многие суперкомпьютеры в мире и строятся ради этой гонки по соображениям престижа. Но не только… «Требуются стратегические решения для того, чтобы «насытить» научно-промышленный «организм» «рабочими лошадками» – весьма большим количеством суперкомпьютеров не запредельных показателей», – резюмировали участники мартовского обсуждения в ТАСС.

Но все дело как раз в том, что этот «научно-промышленный «организм» находится в состоянии крайнего истощения. Никто не спорит: производительность суперкомпьютеров становится для промышленности конкурентным преимуществом, которое дает реальный эффект. Но только в том случае, если эта промышленность готова адаптировать технологии супервычислений.

Может быть, два российских суперкомпьютера в топ-500 – это и есть показатель развития не столько собственно суперкомпьютерных технологий и компетенций, сколько состояния отечественной промышленности. В таком состоянии эксафлопсы (1018 операций с плавающей запятой в секунду) ей просто не нужны. Нет под них производственных задач, да и самих производств нет. Вот и президент РАН Александр Сергеев, что называется, по Фрейду, обмолвился: «Запрос на 100-флопсный компьютер должен идти от промышленности, потому что неучастие в суперкомпьютерной гонке означает существенное технологическо-промышленное отставание».

Опять же неумолимая промышленная реальность и здесь дана нам не в ощущениях, но в цифрах.

Сталь – один из ключевых технологических материалов. На первом месте в мире по потреблению этого «хлеба» промышленности идет Южная Корея – более 800 кг в год на каждого жителя потребляет промышленность этой страны. На втором – Тайвань (около 600 кг); 549 кг стали в год на человека потребляет Канада и 534 кг – Китай. Япония и США – около 500 кг в год на человека. Россия поместилась ровно в середине двадцатки топ-потребителей стали, между Турцией и Францией: 324 кг в год на каждого россиянина. Индия, кстати, замыкает этот топ-20: около 90 кг стали в год на человека (данные World Steel Association).

В другой основополагающей отрасли промышленности, химической, ситуация предельно удручающая. На заседании Президиума РАН 23 марта 2021 года, специально посвященном развитию химии и химической промышленности, приводились такие цифры. В мире общий объем химического производства достигает 4 трлн долл. (8,3% мирового ВВП). Производство химпродукции транслирует на 98% всех товаров. Аэрокосмическая, автомобильная промышленность, добыча ископаемых ресурсов – на 100% зависят от химии.

Россия производит химической продукции примерно на 54 млрд долл. Китай – более чем на 1 трлн, ЕС – 565 млрд, США – 530 млрд. Китай за последние десять лет увеличил инвестиции в химию более чем в три раза, США – в два раза. «Доля химического комплекса в ВВП России занимает 1,1% (в Китае – 8,9%; в Японии – 8,2%; ФРГ – 6,9%; США – 6,1%), – подчеркнул выступивший на заседании Президиума РАН академик Михаил Егоров. – А существующая стратегия развития химической и нефтехимической промышленности до 2030 года в РФ предусматривает увеличение этого показателя до 2%… Состояние химической промышленности уже вызывает опасения с точки зрения национальной безопасности. Так, большинство товаров, например,100% катализаторов и 90% полимерных материалов, ввозится из-за рубежа».

Впрочем, и для сервисной экономики в России суперкомпьютерных вычислений не требуется. А вот в том же Китае, например, как сообщил недавно замминистра транспорта Ван Чжцин, трехлетним планом развития транспортной инфраструктуры предусмотрено строительство 30 новых аэропортов гражданского назначения. Кроме того, в трехлетний период должно быть построено не менее 3 тыс. км новых междугородних и муниципальных железных дорог, 25 тыс. км скоростных автотрасс. Отсюда понятно, почему в мировом топ-500 суперкомпьютеров – 226 китайские…

Добывать кремний или биткоины

Можно, конечно, выстраивать стратегии развития экономики страны, вдохновляясь тем, что в апреле 2021 года капитализация рынка криптовалют впервые достигла рекордного значения в 2 трлн долл. Можно генерировать программы создания «национальной суперкомпьютерной инфраструктуры, которая учитывает все тренды и потребности современного мира». Можно даже фантазировать на тему создания «устойчивых механизмов формирования кадрового потенциала цифровой среды»…

Надо только помнить, что майнинг любых коинов – это прежде всего тонны и тонны, и тонны сверхчистого кремния. А это, в свою очередь, – и сталь, и химия, и наука. Например, согласно отчету консалтинговой компании Deloitte, автомобильная электроника к 2030 году будет составлять 45% стоимости производства автомобиля (18% – в 2000 году). Стоимость полупроводниковых компонентов вырастет до 600 долл. к 2030 году с 475 долл. в 2020 году.

Но высокотехнологичный мир уже сегодня задыхается от нехватки полупроводников: в феврале сроки выполнения заказа на полупроводники впервые с момента начала сбора данных в 2017 году увеличились до 15 недель (по данным отраслевого дистрибьютора Susquehanna Financial Group).

Не случайно американская корпорация Intel в марте обнародовала план на 20 млрд долл. по созданию собственного производства микросхем. А Тайваньский производитель микросхем компания TSMC запланировала потратить 100 млрд на расширение производства за три года из-за дефицита чипов. Кроме того, как сообщил недавно в своем ТГ-канале создатель Telegram Павел Дуров, «сейчас компания нанимает тысячи новых сотрудников и «строит множество новых заводов», а с начала 2022 года TSMC приостановит традиционное снижение цен на проводники и заморозит их на год».

Все это откровенно плохие новости для экономики РФ. В аналитическом докладе Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ, представленном на проходящей сейчас XXII апрельской международной научной конференции университета, отмечается, что доля России в мировом экспорте продукции передового производства в 2002–2018 годах варьировалась в пределах 0,2–0,5%, а в мировом импорте – в пределах 0,3–1,6%.

Впрочем, не факт, что даже увеличение импорта (допустим, в гипотетическом случае снятия с России западных санкций) поможет отечественной экономике. «Не наблюдается ярко выраженного эффекта трансформации импортной продукции с использованием перспективных производственных технологий в экспортную. Это несколько противоречит устоявшимся представлениям: принято считать, что импорт высокотехнологичной продукции (особенно средств производства) со временем способствует укреплению национального производства и дает импульс экспорту», – констатируют авторы доклада.

Может быть, все потому, что как раз на эти самые «средства производства» у нас и не остается средств в азартной политической игре за создание современной, но при этом суверенной цифровой экономики?

Андрей Ваганов