Плазмонные наносхемы

Об этом рассказал президент Российской академии наук академик Александр Сергеев на общем собрании РАН. Ученые Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН разработали наноструктуры с квантовыми точками «германий в кремнии» с контролируемыми параметрами и модифицировали эти структуры металлическими метаповерхностями. Свойства получившихся многослойных нанообъектов позволяют в десятки раз увеличить чувствительность фотодетекторов и эффективность излучателей света для ближнего и среднего инфракрасного диапазонов длин волн. Инфракрасные фотодетекторы и излучатели применяются в системах волоконно-оптической связи, приборах ночного видения.

В исследовательской работе принимали участие специалисты Новосибирского государственного университета, Томского государственного университета, Научно-практического центра по материаловедению НАН Беларуси. Результаты опубликованы в журналах Scientific Reports, Journal of applied physics, Физика и техника полупроводников, Письма в ЖЭТФ.

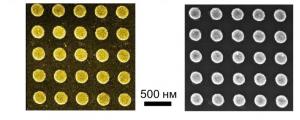

«Он (научный результат ― прим. авт.) получен в Институте физики полупроводников СО РАН. Там были созданы гетероструктуры, где на подложках кремния с квантовыми точками германий-кремний были добавлены двумерные периодические массивы металлических нанодисков из золота или алюминия. Оказывается, такая структура имеет уникальные светоизлучающие и детектирующие (сенсорные ― прим. авт.) характеристики благодаря возникновению сильных плазмонных эффектов. С учетом этих явлений удалось повысить квантовую эффективность фотоприемников на основе новых гетероструктур в 40 раз в ближнем инфракрасном диапазоне и в 15 раз ― в среднем инфракрасном диапазоне», ― отметил президент РАН.

Александр Михайлович Сергеев добавил, что у результатов большая практическая значимость, так как для изготовления таких структур можно использовать развитую кремниевую технологию. Именно кремниевая технология позволяет выпускать современные производительные гаджеты и компьютеры.

Полупроводниковые излучатели и фотоприемники в ближнем и среднем инфракрасных диапазонах используются в системах волоконно-оптической связи, для мониторинга земной поверхности из космоса, наблюдения за космическими объектами. При создании полупроводниковых излучателей и фотоприемников для инфракрасного диапазона в основном применяются соединения А3В5 (например, арсенид галлия, арсенид галлия-индия). Но эти соединения весьма сложно синтезировать на кремниевых подложках, в отличие вышеописанных структур с квантовыми точками «германий в кремнии».

Полупроводниковые излучатели и фотоприемники в ближнем и среднем инфракрасных диапазонах используются в системах волоконно-оптической связи, для мониторинга земной поверхности из космоса, наблюдения за космическими объектами. При создании полупроводниковых излучателей и фотоприемников для инфракрасного диапазона в основном применяются соединения А3В5 (например, арсенид галлия, арсенид галлия-индия). Но эти соединения весьма сложно синтезировать на кремниевых подложках, в отличие вышеописанных структур с квантовыми точками «германий в кремнии».

«Мы давно работаем со структурами “германий-кремний” и умеем создавать упорядоченные, строго контролируемые массивы квантовых точек, “способные” к детектированию и излучению света в инфракрасном диапазоне. Объединив нашу технологию с последними достижениями в области плазмоники, мы добились многократного увеличения фотолюминисценции германий-кремниевых квантовых точек.

Структуры с квантовыми точками “германий в кремнии” создавались на основе методов формирования упорядоченных ансамблей квантовых точек для усиления поглощения или излучения света полем упругих деформаций и введением локальных уровней в квантовые точки. Затем эти структуры с квантовыми точками были сопряжены с двумерными периодическими металлическими решетками субволновых нанодисков, либо отверстиями в металлической пленке. Металлические нанодиски и отверстия в металлической пленке выступали в качестве метаповерхностей, позволяющих преобразовать внешнее электромагнитное излучение в поверхностные плазмон-поляритонные волны», — прокомментировал соавтор исследования, заведующий лабораторией ИФП СО РАН член-корреспондент РАН Анатолий Васильевич Двуреченский.

Компоненты плазмоники и метаматериалов совместимы с электронными микросхемами благодаря используемым в плазмонике субволновым размерам и электропроводящим материалам. Поэтому плазмонные наносхемы обладают высоким потенциалом в минитюаризации интегрированных фотонных схем, обеспечивая связь между электроникой и фотоникой.

Квантовые точки — трехмерные фрагменты нанометровых размеров полупроводника, в котором носители заряда (электроны или дырки) локализованы и не могут свободно двигаться во всех направлениях. Воздействуя на квантовую точку переменным электрическим полем, можно обеспечить испускание фотонов: так устроены миниатюрные источники излучения, либо протекание электрического тока электронов, последнее используется в фотодетекторах.

Плазмон ― псевдочастица, квант (неделимая порция) колебания свободных электронов в металле. Плазмонный эффект (резонанс) ― резонансные колебания электронов в металлических пленках, длина волны которых определяется строением пленки и диэлектрической функцией используемых металлов.

Работа проводилась в рамках проекта–«стомиллионника»: «Квантовые структуры для посткремниевой электроники», победившего в конкурсе Минобрнауки России. Исследования поддержаны Российским научным фондом (проект № 19-12-00070) и Российским фондом фундаментальных исследований (проект № 18-52-00014).

Пресс-служба ИФП СО РАН

- Подробнее о Плазмонные наносхемы

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии