Какова химия - такая и жизнь

От 80 до100 процентов катализаторов, полимеров, субстанций для производства лекарств, реактивы для исследований и многое другое мы закупаем за границей. Ведущие страны вкладывают в химический комплекс сотни миллиардов долларов, Россия только 54 миллиарда. Об этом "РГ" беседует с академиком - секретарем Отделения химии и наук о материалах РАН Михаилом Егоровым.

– В 60-е годы знаменитый лозунг Ленина "коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны" был дополнен химизацией. И тогда химия стала наше все. А сегодня на первое место вышли "цифра", генетика, искусственный интеллект, персонифицированная медицина и другие фавориты. Словом, времена химии в прошлом...

Михаил Егоров: – Могу напомнить цитату министра Л.А. Костандова "какова химия - такова и жизнь". Именно он предложил и реализовал программу химизации СССР, тогда было построено более 400 заводов. Мы ни от кого не зависели. Химия как локомотив увлекла за собой смежников. Ведь одно рабочее место здесь создает 8 в других областях экономики.

А сегодня ситуация кардинально иная. Например, от 80 до100 процентов катализаторов, которые используются почти во всех химических производствах, большая часть полимеров, фармацевтические субстанции, реактивы для научных исследований и многое другое мы закупаем за границей. Этот список нашей зависимости можно долго продолжать, легче сказать, что мы не закупаем. А ведь это вопрос национальной безопасности.

– Сегодня многие специалисты, говоря о ситуации в своей сфере, ссылаются на национальную безопасность. Звучит почти как мантра. Но деньги нужны всем. Государство должно выбирать, определиться с приоритетами. И в Стратегии научно-технологического развития страны они названы, в частности цифровизация, охрана окружающей среды, энергоэффективность и энергосбережение, науки о жизни, новые материалы, персонифицированная медицина. Но вот химии нет.

Михаил Егоров: Давайте внимательно присмотримся к этим приоритетам. Что такое цифровизация? Это прежде всего компьютеры, различные датчики, сенсоры, а значит микроэлектроника. Может, вы удивитесь, но она почти на 100 процентов зависит от химии. Например, промышленность полупроводниковых материалов для микросхем напрямую зависит от современных технологий получения высокочистых веществ. В стране острейшая проблема с отечественными компонентами для микроэлектроники, от чего страдают практически все отрасли - от приборостроения до авиационной и космической техники. О создании собственной микроэлектроники мирового уровня говорят много лет, но дальше дело не идет. Считали, что купим, но теперь ясно, что не получится. Придется делать самим, но это невозможно без химии высоких технологий.

Еще один приоритет - переход к экологически чистой ресурсосберегающей энергетике. А это новые виды топлива и, если речь идет о водородной энергетике, - то и безопасные методы его хранения, создание новых источников, в том числе топливных элементов, это новые методы очистки дымовых газов, максимальное уменьшение эмиссии углекислого газа и т. д. Что касается экологической безопасности, защиты окружающей среды, то здесь роль химии просто очевидна. Ведь сами химические производства, прежде всего старые, являются одним из главных загрязнителей. Поэтому мир переходит на "зеленую химию", строятся заводы на новых технологиях, использующих принцип замкнутого цикла, которые вообще не дают вредных отходов. А можно ли себе представить без химии получение новых материалов, включая "умные" и "иерархические", материалы для нанотехнологий, создание новых лекарств, реагенты для исследований области биологии и генетики?

– Кстати, на встречах молодых ученых с президентом страны на его вопрос, какие у вас проблемы, они больше всего говорили как раз о реагентах, которые приходится закупать за границей. А исследования в области биологии и генетики являются важнейшими для реализации многих приоритетов.

Михаил Егоров: Совершенно верно. Поэтому академия считает, что нам будет трудно достичь намеченных целей, если химия, пользуясь вашей терминологией, останется в тени.

– То есть химия это сквозная или системообразующая отрасль всей экономики. Говоря образно, она как кровеносная система пронизывает весь организм экономики. Когда-то наша химическая промышленность была среди мировых лидеров, а что сейчас?

– То есть химия это сквозная или системообразующая отрасль всей экономики. Говоря образно, она как кровеносная система пронизывает весь организм экономики. Когда-то наша химическая промышленность была среди мировых лидеров, а что сейчас?

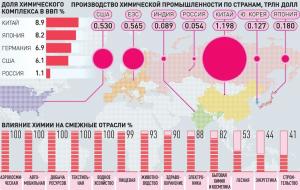

Михаил Егоров: Приведу лишь несколько цифр. Абсолютным лидером в химической промышленности сегодня является Китай. Объем производства химической продукции в Китае в 2018 г. составил 1198 млрд долларов. Аналогичный показатель в США - 530 млрд долларов, Бельгии и Испании - 65 млрд, в России - 54 млрд. При этом Китай с 2008 года увеличил инвестиции в химию почти в 3 раза, а США в 2 раза. Доля химического комплекса в ВВП России составляет 1,1%, а к 2030 году планируется ее рост до 2 процентов. В Китае эта доля уже сейчас составляет 8,9%, в Японии - 8,2%, в Германии - 6,9%, в США - 6,1%.

– Если учесть, что химия является сквозной отраслью, то эти сухие цифры, возможно, объясняют нашу зависимость от импорта не только в ней, но и во многих сферах экономики?

Михаил Егоров: Потому мы и утверждаем, что ситуация перезрела. Нужна программа развития химии и всего химического комплекса. Новая программа химизации. Она должна стать приоритетом, тогда сможем стимулировать развитие и других отраслей, как это было во времена СССР. Пока еще есть возможность все поправить, но тянуть дальше нельзя. Об этом мы готовим обращение в разные инстанции, и прежде всего - в Совет безопасности.

– Вообще ситуация довольно парадоксальная. Наша химическая наука, несмотря на все кризисы и реформы, остается одной из лучших в мире, входит в пятерку ведущих, а химическая промышленность в глубоком арьергарде. Говорят, что на науку у нашего бизнеса нет спроса, но не да такой же степени. За границей фирмы гоняются за инновациями, а у нас даже разработки мирового уровня никого не интересуют. Это наш особый путь?

Михаил Егоров: Химия требует очень больших вложений. Понятно, что бизнес не хочет рисковать, вкладывать деньги в "колбу", ему нужны отработанные технологии. Чем когда-то занимались прикладные институты, которые доводили до "пилотов" практически важные, инновационные результаты, полученные в академических институтах и вузах. Прикладную науку разрушили, поэтому все разработки так и остаются в "колбах". Вот и весь парадокс.

– Что же делать? Возрождать прикладные институты? Но это огромные затраты и многие годы. Заставить РАН заниматься технологиями? Кстати, лет 15 назад предлагали вокруг институтов РАН создать инновационный пояс, но затея, к сожалению, ничем не закончилась.

Михаил Егоров: Это практически нереально. Конечно, в РАН есть несколько крупных институтов с современной производственной базой, но подавляющему большинству "пилоты" не под силу. Такие современные производства на колене никто не сделает.

– Президент РАН Александр Сергеев на заседании президиума РАН заявил, что бизнес живет по своим законам. Его нельзя заставить внедрять отечественные разработки, тем более что наука не может ему предъявить обкатанные технологии. Значит выход единственный - покупать?

Михаил Егоров: Начинать надо с полной инвентаризации того, что происходит в отрасли, куда прежде всего надо направить средства, где провалы, которые мешают ее развитию. Например, крайне сложная, местами критическая ситуация сложилась в области малотоннажной химии. Здесь мы почти полностью зависим от импорта. Если нам отрежут продукты малотоннажки, остановятся многие производства.

Вы спрашиваете, что делать? Закупать или делать самим? Сегодня выбор нам диктует сама жизнь, нынешние реалии. В нескольких крупных фирмах уже появились свои исследовательские центры, но это капля в море. Чтобы кардинально изменить ситуацию, нужна национальная программа развития химической отрасли. Учитывая нашу специфику с прикладными институтами, надо создавать кластеры науки и бизнеса с активным участием государства. Без этого вряд ли что-то получится, так как химия требует очень больших вложений. Кроме того, обязательно в этой программе должны участвовать вузы. Ведь у нас почти исчезли институты, которые готовили химиков-технологов. Сейчас все стали университетами с многопрофильным образованием, где подготовке высококлассных инженеров, мягко говоря, уделяется мало внимания. Большая проблема - подготовка рабочих высшей квалификации для химической промышленности, которых раньше обучали в специализированных учреждениях среднего образования. Сейчас это во многом утеряно. И здесь для решения создавшейся проблемы тоже крайне важна роль государства.

Автор: Юрий Медведев.

- Подробнее о Какова химия - такая и жизнь

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии