Историки Академгородка выпустили четвертый сборник «Сибирские переселения» (посвященный вопросам русской колонизации Сибири), который отличается от предыдущих как тематикой, так и форматом – параллельно с книгой был запущен интернет-проект «Старожил и новосёл», адресованный более широкой аудитории. Подробности в нашем интервью с одним из авторов, старшим научным сотрудником Института истории СО РАН, к.и.н. Алексеем Кирилловым.

– Алексей Константинович, чему посвящен новый сборник материалов и почему была выбрана именно эта тема?

– Все началось с того, что известный специалист по истории Сибири Михаил Викторович Шиловский обратил внимание на некоторые оценки участников Гражданской войны в Сибири. Они говорили о том, что ожесточённость той войны зависела от степени интенсивности крестьянского освоения этих мест перед революцией. Самые острые столкновения проходили в тех районах, куда за 10–20 лет до того приехало больше всего переселенцев из европейской части Российской империи. И возникшие противоречия между "чалдонами" (старожилами) и "самоходами" (новоселами) наложились на развернувшуюся гражданскую войну, подогревая ее градус. Было интересно проверить эту мысль на фактическом материале. Это и вылилось в очередной выпуск «Сибирских переселений». Он освещает новую, ранее практически неизученную, сторону заселения Сибири русскими: взаимоотношения между переселенцами конца XIX – начала XX века и теми, кто приехал раньше. Традиционно переселение воспринимается в качестве истории скорее технической: как переезжали новые жители, как осваивалась великая Сибирь. А здесь мы показали переселение как силу, рождающую общественные противоречия.

– Что бы Вы отнесли к достоинствам нового сборника?

– Прежде всего, эта книга позволяет понять нечто новое про, казалось бы, такое известное явление, как Сибирское переселение. Второе – она помогает почувствовать себя «в шкуре» крестьянина этой эпохи. Мы отбирали документы только по тем столкновениям между старожилами и переселенцами, которые освещены источниками всесторонне – и взгляд старожилов, и взгляд переселенцев, и мнения чиновников. За счёт этого читатель может не просто уяснить канву событий, но и понять крестьян – понять их чувства, мысли, стремления, не сформулированные ими прямо или даже специально замаскированные. И третье – книга связана с интернет-коллекцией документов «Старожил и новосел», которая позволяет и прикоснуться к эпохе, и потренироваться в чтении дореволюционных рукописей. В этом смысле четвертый выпуск оказался первым.

– Я правильно понимаю, что речь идет о знаменитой столыпинской программе переселения крестьян из западных губерний?

– Столыпинское переселение действительно стало наиболее известной частью Великого Сибирского переселения. Но острые столкновения между старожилами и переселенцами происходили (как показывают обнаруженные нами документы) и четвертью века ранее. Переселение стало быстро нарастать после освобождения крестьян от крепостного права. Первые семьи переселенцев встречали доброжелательно: их было гораздо меньше, чем старожилов. Но шли годы, переселенцы обустраивались и сообщали об этом на родину. По их следам ехали новые семьи, которые стремились не вообще в Сибирь, а конкретно в то или иное поселение. Демографы называют такой механизм «цепной миграцией». Он влечёт рост числа переселенцев в геометрической прогрессии. И в результате, доброжелательное отношение со стороны старожилов менялось на прямо противоположное.

– Казалось бы, Сибирь огромна, плотность населения крайне низкая, а тогда – была еще ниже. Чего делить?

– Казалось бы, Сибирь огромна, плотность населения крайне низкая, а тогда – была еще ниже. Чего делить?

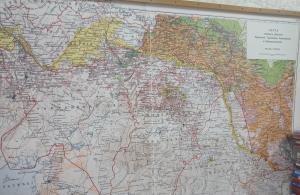

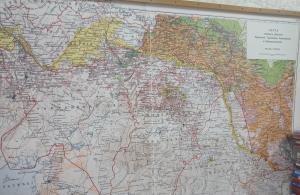

– Территория огромная, но никому не хотелось ехать в таежную глухомань или в пустую степь, где не от кого ждать соседской помощи. Приезжие старались селиться ближе к освоенным местам, там, где рядом дороги, деревни, есть какая-то инфраструктура. Но как раз здесь уже земля была фактически вся поделена между теми, кто пришел сюда раньше. Сказывался и разный подход к понятию «достаточности земли». С точки зрения крестьян, приехавших из перенаселенных западных губерний, где на семью мог полагаться надел в пару десятин земли, в Сибири даже на освоенных уже территориях хватало места для новых поселенцев. А сибирские старожилы привыкли, что размер семейного участка определяется тем, сколько эта семья в принципе способна обрабатывать. И «лишней» земли для новоселов у них не было. Сложилась парадоксальная ситуация: велика Сибирь, а переселяться некуда.

– Власть устранилась от проблемы, предложив людям решать ее самим?

– В какой-то степени это так. Действительно, переселенцам в ответ на их жалобы предлагалось получить от старожилов "приёмный приговор" (решение сельского схода) или искать новое место. Старожилам же в ответ на их жалобы указывали, что они продавали переселенцам свои старые дома и пользовались их трудом, значит, теперь надо договариваться по-хорошему. Силовых мер власть избегала. Но это не просто желание снять с себя ответственность. Чиновники губернского уровня видели одновременно разные задачи. Малочисленность русского населения в Сибири воспринималась как проблема не менее важная, чем побоища между старожилами и переселенцами. Оттягивая решение конфликтов в отдельно взятых селениях, сибирские власти ставили вопрос о создании такой системы, которая позволила бы избежать новых столкновений. Власть стремилась упорядочить потоки переселенцев, направить их на незанятые земли, и при этом оказать помощь новоселам в обустройстве на новом месте. В полную силу эта система заработала при Столыпине, но всё-таки те переселенцы, что подселялись к старожильческим селениям, не успели до революции окончательно "перевариться"; память о разделении на своих и чужих сохранялась, сохранялось нередко и имущественное различие между более бедными "самоходами" и более богатыми "чалдонами". Поэтому мы и видим отголоски тех застарелых конфликтов в новом противостоянии.

– На какой стадии работы над сборником возникла идея интернет-проекта «Старожил и новосел»?

– Мы с самого начала договаривались с архивами о получении качественных цветных копий документов для выставления в Интернет. Одна из крупных проблем современной исторической науки – то, что в естественных науках называется внедрением результатов. Раньше научные книги печатались тиражом в одну, две, а то и десять тысяч экземпляров. Сейчас тираж большинства научных изданий по истории – 300, много что 500 штук. Зато есть Интернет, и он открывает качественно иные возможности представления документов. Новгородские археологи, выставив в Интернете свои берестяные грамоты (gramoty.ru), задали этот стандарт уже лет двадцать назад, но в жизнь исторического сообщества он входит с трудом.

– Мы с самого начала договаривались с архивами о получении качественных цветных копий документов для выставления в Интернет. Одна из крупных проблем современной исторической науки – то, что в естественных науках называется внедрением результатов. Раньше научные книги печатались тиражом в одну, две, а то и десять тысяч экземпляров. Сейчас тираж большинства научных изданий по истории – 300, много что 500 штук. Зато есть Интернет, и он открывает качественно иные возможности представления документов. Новгородские археологи, выставив в Интернете свои берестяные грамоты (gramoty.ru), задали этот стандарт уже лет двадцать назад, но в жизнь исторического сообщества он входит с трудом.

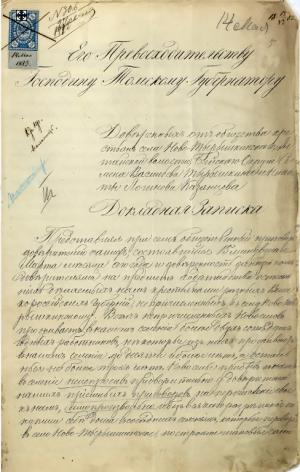

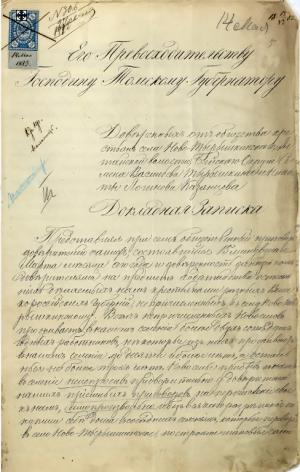

– Теперь всякий школьник, пишущий реферат по истории, сможет найти эти документы через Яндекс?

– Даже более того. Теперь всякий, кто через Яндекс нашёл опубликованный нами документ, сможет увидеть его оригинал: изображение, сканированное в высоком разрешении. Это важно для историков-исследователей – они ведь обращают внимание не только на текст документа, но и на его оформление (бланк, подписи, печати), на сделанные в нём исправления, на почерк. Это то, чему уделял такое большое внимание знаменитый сибирский археограф академик Н.Н. Покровский. Для своих публикаций его ученики используют и особую систему сносок, и особые шрифты – всё ради того, чтобы предельно точно передать внешний вид публикуемого источника. Это важно, чтобы понимать: кем и для чего составлялся документ, как он использовался. Например, в Ново-Тырышкинском случае сличение почерков помогло увидеть, что часть жалоб и от переселенцев (против старожилов), и от старожилов (против переселенцев) составлена одним и тем же волостным писарем. Почему крестьяне не писали сами (ведь многие были грамотны, мы это видим из подписей), а обращались к нему? Потому что одно дело – уметь складывать буквы в слова, а другое дело – уметь связно и убедительно изложить доводы в свою пользу. Грамотность грамотности рознь.

– То есть, Интернет-публикация рассчитана на профессионалов-исследователей?

– Не только. Наличие сканированных изображений важно и для тех, кто интересуется своей родословной, и для школьников с их рефератами. Это ведь не только доказательство правильности нашей расшифровки документа, это же запах эпохи. Чего стоят одни "яти" и твёрдые знаки на конце слов, убираемые в обычной научной публикации! Половина студентов-отличников, которым я давал на семинар подлинники документов, приходила в отчаяние от "неразборчивых почерков". Зато вторая половина приходила в восторг от возможности прикоснуться к эпохе.

Кроме того, ведь "Старожил и новосёл" предлагает не только усложнённую по сравнению с печатным сборником подачу документа, но и упрощённую. Она рассчитана как раз на школьника – без подробностей оформления, зато с наводящими учебными вопросами.

– Что было самым сложным?

– Публикация документов – работа особого рода. Когда пишешь статью или книгу, можно взять из документа только то, что удалось прочесть, какие-то подробности оставив за кадром. Когда публикуешь документ, надо разобрать каждое слово, причём не только в документе, но и в пометах (кроме уж самых непонятных). Бывало, что на расшифровку одной краткой резолюции приходилось потратить несколько дней, возвращаясь к ней раз за разом с учётом того, что мы узнаём из других документов. Но это – вопросы ремесла. Это трудно, но в общем понятно, как делается.

Сложнее было как раз то, что касалось современной подачи материала. Не всегда просто было получить качественно сканированные копии документов: некоторые архивы рассматривают хранящиеся у них документы как источник ренты. Ещё сложнее было разместить документы в Интернете: это ведь требует не только обильной рутины, но и знания современных технологий. Гуманитариев этому не учат. Тем не менее, здесь на помощь пришли студенты-историки Гумфака НГУ.

Теперь дело – за внедрением этих результатов в учебный процесс, за разнообразными учебными разработками на основе "Старожила и новосёла". Сто лет назад российские историки шутили насчёт того, что что у нас печатают источники не для того, чтобы изучать их, а для того, чтобы больше не обращать на них внимания. Мне хочется, чтобы "Старожил и новосёл" внёс вклад в исправление этой традиции.

Сергей Исаев