Рассказывают, что когда в наши села, еще до войны, провели первое проволочное радио, то пожилые суеверные крестьяне боялись подойти к динамику, полагая, будто там находятся… «бесы». Смешно конечно, вспоминать такие случаи, которыми сопровождалось появление новых предметов – плодов научно-технического прогресса. Первые железные дороги и паровозы вызывали аналогичную реакцию у неграмотного населения. Особо экзальтированные проповедники восприняли железные дороги как знамение скорого Конца света, о чем они заявляли на полном серьезе. Чуть позже эти страхи перенесли на электрические провода.

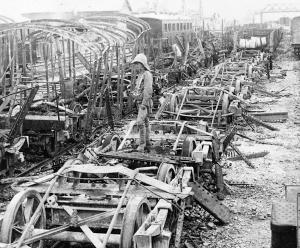

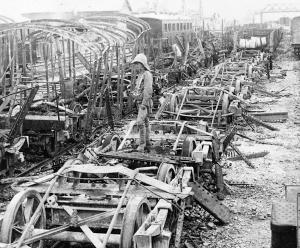

Самым впечатляющим примером воинствующего невежества, направленного против техники, стало китайское восстание ихэтуаней, произошедшее в самом начале XX века. Восставшие с невероятным энтузиазмом уничтожали объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры, возведенные европейцами.

По мнению ихэтуаней, строительство мостов, дорог и телеграфных линий может «обидеть» и «рассердить» духов природы, из-за чего на людей неминуемо обрушатся несчастья. Так, неурожай и вызванный им голод были напрямую увязаны с «местью» духов, «недовольных» якобы строительной деятельностью.

Впрочем, европейские крестьяне в ту пору также мало чем отличались от своих далеких китайских собратьев. Например, в конце XIX века итальянские и французские виноградники поразила мучнистая роса (оидиум), споры которой, как считается, проникли из Англии. Для борьбы с оидиумом виноградники необходимо было обрабатывать раствором коллоидной серы. Так вот, итальянские крестьяне наотрез отказались от такой процедуры. Даже слышать ничего не хотели. Ведь по их представлениям сера была атрибутом… дьявола! Соответственно, виноградник, обработанный серой, в их глазах становился «нечистым» – в религиозном смысле. То есть приобретал «дьявольскую» сущность. В дело пришлось вмешаться священникам, чтобы побороть эти глупые предрассудки. Кстати, образованные люди иной раз вели себя ничуть не умнее. Когда из-за угрозы корневой филлоксеры европейские сорта винограда стали прививать на корни американских сортов (устойчивых к филлоксере), то некоторые ученые с уверенностью заявляли, будто теперь «неблагородный» американский виноград испортит де своими соками «благородные» европейские сорта. Безусловно, это был предрассудок, наглядно опровергнутый винодельческой практикой.

Впрочем, европейские крестьяне в ту пору также мало чем отличались от своих далеких китайских собратьев. Например, в конце XIX века итальянские и французские виноградники поразила мучнистая роса (оидиум), споры которой, как считается, проникли из Англии. Для борьбы с оидиумом виноградники необходимо было обрабатывать раствором коллоидной серы. Так вот, итальянские крестьяне наотрез отказались от такой процедуры. Даже слышать ничего не хотели. Ведь по их представлениям сера была атрибутом… дьявола! Соответственно, виноградник, обработанный серой, в их глазах становился «нечистым» – в религиозном смысле. То есть приобретал «дьявольскую» сущность. В дело пришлось вмешаться священникам, чтобы побороть эти глупые предрассудки. Кстати, образованные люди иной раз вели себя ничуть не умнее. Когда из-за угрозы корневой филлоксеры европейские сорта винограда стали прививать на корни американских сортов (устойчивых к филлоксере), то некоторые ученые с уверенностью заявляли, будто теперь «неблагородный» американский виноград испортит де своими соками «благородные» европейские сорта. Безусловно, это был предрассудок, наглядно опровергнутый винодельческой практикой.

Казалось бы, в наши дни, в век высокоскоростного интернета и мобильной связи подобных предрассудков быть не должно. Однако выясняется, что это не так. Сегодня объектом таких невежественных выпадов, замешанных на суевериях и предрассудках, стали генно-модифицированные организмы (ГМО). Страхи перед ГМО многократно множатся, усиливаются, тиражируются всякого рода «экспертами». И при ближайшем рассмотрении мы увидим полное сходство этих страхов с теми, о которых мы сказали выше. И самое характерное – этот страх перед ГМО, как всегда, опережает даже элементарное ознакомление с сутью самого вопроса. В сознании обывателя само понятие «ГМО» уже стало маркером, обозначением какой-то угрозы, какой-то опасности, созданной будто бы злой волей ученых, на что-то там посягнувших, перешедших запретную черту.

Некоторые обыватели верят, что от трансгенных продуктов могут вырасти рога и хвосты. Звучит как шутка, но она весьма показательна. В XVIII веке похожим образом относились к прививкам от оспы, полагая, будто от нее человек может превратиться в свинью или в корову. И некоторые говорили об этом вполне серьезно.

Точно так же и в наши дни высказываются о ГМО-продуктах. «А вы в курсе, – заявляет один «знаток», – что там присутствуют гены быков?». Для такого человека наличие гена от быков уже само по себе создает возможность вырастания у нас рогов и хвостов. То есть через такой ГМО-продукт этот бычий ген якобы может «внедриться» в наш организм и изменить его изнутри.

Понятно, что с научной точки зрения это есть полнейшая чепуха. Ведь никто не опасается превратиться в быка, поедая говядину. С какой стати наличие бычьего гена в том или ином генно-модифицированном растении вызовет трансформацию нашего организма? Рассуждая так, мы вообще скатываемся на уровень первобытного мышления. Среди диких туземцев, как пишут ученые-антропологи, существуют поверья, будто свойства того или иного животного могут передаться человеку через употребления этого животного в пищу. Такие взгляды на мир лежат в основе симпатической магии, а потому противники ГМО, приводя подобного рода доводы, невольно скатываются именно на этот уровень.

Понятно, что с научной точки зрения это есть полнейшая чепуха. Ведь никто не опасается превратиться в быка, поедая говядину. С какой стати наличие бычьего гена в том или ином генно-модифицированном растении вызовет трансформацию нашего организма? Рассуждая так, мы вообще скатываемся на уровень первобытного мышления. Среди диких туземцев, как пишут ученые-антропологи, существуют поверья, будто свойства того или иного животного могут передаться человеку через употребления этого животного в пищу. Такие взгляды на мир лежат в основе симпатической магии, а потому противники ГМО, приводя подобного рода доводы, невольно скатываются именно на этот уровень.

Самое печальное, что в нашей стране, как выяснилось совсем недавно, суеверия и предрассудки в отношении ГМО разделяют даже руководители высокого уровня. Так, в начале апреля глава правительства РФ Дмитрий Медведев выступил с официальным заявлением против генно-модифицированных продуктов. В частности, премьер заявил: «У нас нет никакой цели развивать производство генно-модифицированных продуктов или завозить их в нашу страну. Мы способны кормить себя нормальными, обычными, а не генно-модифицированными продуктами. Нравится американцам кормить себя вот такими продуктами, как продукты с генной модификацией – пусть кормят, нам это делать не нужно, у нас достаточно площадей и возможностей для того, чтобы потреблять нормальную еду».

Напомним, что в этом году, еще в феврале, в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий временный запрет на импорт и внутренний оборот генно-модифицированной продукции. Свой вердикт в отношении ГМО авторы данного законопроекта вывели, в частности, на том основании, что согласно данным социологических опросов, подавляющее большинство населения России настороженно относится к подобного рода продукции. Как видим, глава правительства также входит в это большинство. При этом, конечно же, с его стороны не прозвучало ни одной ссылки на данные научных исследований относительно «вредности» ГМО. И этот факт очень сильно настораживает. В конце концов, вердикт в таких делах должна выносить не народна молва, а научная экспертиза. Выходит, что в российском правительстве обывательским предрассудкам доверяют больше?

«Очевидно, нашего премьер-министра неверно информировало его окружение, поскольку его высказывание насчет ГМО несколько опрометчиво», – считает заведующая лабораторией биоинженерии растений Института цитологии и генетики СО РАН Елена Дейнеко.

По ее словам, нет ни одного серьезного научного исследования, которое бы подтверждало вредность ГМО для человека. Естественно, отдельные представители научного сообщества пытаются здесь что-то доказать, однако при этом они почему-то стесняются опубликовать результаты своих «исследований» в академических изданиях. Поэтому все разговоры об опасности ГМО-продукции циркулируют только в популярных СМИ. В принципе, с массовых изданий спрос невелик, но когда на подобные пересуды «ведутся» государевы мужи, дело может принять очень опасный оборот для нашей науки и для нашей экономики.

«Дело в том, – уточняет Елена Дейнеко, – что генная инженерия предполагает переход к новым технологиям получения лекарственных препаратов, предполагает получение новых сортов растений с улучшенными качествами, устойчивыми к неблагоприятным внешним факторам». Встать по каким-то «идейным» соображениям (или повинуясь предрассудкам) поперек этому движению – означает обречь страну на отставание в столь важных технологических областях. Пока наши политики будут угождать (в популистских целях) общественному мнению, в других странах совершат мощнейший технологический прорыв. После чего нам придется закупать их продукцию, тратя на это деньги – вместо того, чтобы на такой продукции зарабатывать самим.

Кстати, нельзя не заметить, что позиция наших государевых мужей относительно ГМО сильно напоминает отношение советского руководства известного периода к генетике и к кибернетике. Вспомним, как при Сталине генетику объявляли «продажной девкой империализма», как позже кибернетику объявили «буржуазной лженаукой». Итогом стало наше отставание в указанных областях. То же самое нас может ждать и сейчас, если в правительстве и в Госдуме не отбросят обывательские предрассудки в отношении ГМО, и вместо слухов и сплетен не начнут доверять ученым-профессионалам.

Олег Носков