РАН готовится к сокращениям

Какой станет Российская академия наук к 2018 году? Отдел науки «Газеты.Ru» вместе с чиновниками и учеными изучил опубликованную на днях «дорожную карту», в которой содержится ответ на этот вопрос.

В июне на сайте ФАНО была опубликована «дорожная карта» под названием «Изменения в социальной сфере, направленные на повышение эффективности образования и науки в учреждениях, подведомственных ФАНО России». Документ был разработан по поручению правительства от 30 апреля 2014 года.

Он является основополагающим для будущих и, в какой-то мере, уже проходящих реформ в сфере науки. Можно даже сказать, что суть начавшейся почти год назад реформы РАН заключается во многом в этом документе.

Отдел науки «Газеты.Ru» изучил «дорожную карту» и приложения к ней. Наибольший интерес вызывает раздел, в котором сформулированы критерии оценки эффективной работы научного учреждения. Один из таких критериев — «удельный вес средств <…> полученных из внебюджетных источников». Кроме того, для учреждения становится важным «удельный вес научных работников в возрасте до 39 лет» и «доля научных работников, осуществляющих преподавательскую деятельность». Также сохраняется и учет публикаторской активности работников в изданиях, индексируемых в базах Web of Science (WoS) и Scopus.

«Требование к сотрудникам научных учреждений, формально занятым своей основной работой все восемь часов в день, еще и заниматься преподавательской деятельностью представляется вообще незаконным, — заявил «Газете.Ru» заместитель главы профсоюза РАН Вячеслав Вдовин. — Научным учреждениям дают деньги на научную деятельность. Ну а реально число базовых кафедр и преподающих ученых велико и зависит как от личных пристрастий ученого, так и... географии. Ни в Архызе, ни в Баренцбурге, откуда я только что приехал, вузов ближе 50 км нет, а дистанционные методы работы преподавателей пока не узаконены».

Из вышеприведенных пунктов наиболее острым выглядит пункт о доле молодежи.

С одной стороны, стремление омолодить научные учреждения понятно: сейчас средний возраст ученых велик, большие проблемы в среднем возрасте (40–50 лет), так как в начале 1990-х годов многие исследователи не пошли работать в академические учреждения из-за низких зарплат и потери престижа у профессии ученого.

Однако в 2000-е и начале 2010-х годов ситуация поменялась. В академии начали открываться ставки для молодых сотрудников, кроме того, были воссозданы Советы молодых ученых (СМУ) на уровне РАН и на уровне отдельных институтов.

Согласно «дорожной карте», число молодых сотрудников должно вырасти с 32,98% в 2013 году до 41,5% в 2018 году. Но главным ограничением для институтов по-прежнему остается количество ставок и невысокая зарплата научных сотрудников: кандидат наук с доплатой за степень зарабатывает на этой позиции около 18 тыс. руб. в месяц.

В ФАНО по просьбе «Газеты.Ru» назвали следующие методы, которыми может осуществляться увеличение числа молодых специалистов.

Это повышение оплаты труда научных сотрудников, обеспечение социальных гарантий, расширение взаимодействия учреждений науки и образования (открытие «базовых» кафедр, поощрение занятий педагогической деятельностью, открытие аспирантуры и т.д.), обучение и поддержка молодых ученых за счет грантов, конкурсов.

Из «дорожной карты», однако, не следует, что с омоложением академии будет и увеличено число рабочих мест: среднесписочная численность научных сотрудников останется, согласно документу, неизменной до 2018 года — 52 983. Получается, что речь идет, по сути, о запланированном замещении сотрудников более старшего возраста более молодыми.

Не исключено, что это может стать причиной трудовых конфликтов — ведь руководители, чтобы удовлетворять критериям, должны будут в такой ситуации увольнять кого-то из «неэффективных» сотрудников.

Еще осенью 2013 года, в дни жарких дискуссий о будущем академии, некоторые представители научных учреждений моделировали аудит сотрудников с тем, чтобы уволить неэффективных работников, а эффективным поднять зарплату. Так, об этом проекте рассказывал глава Совета по науке, академик РАН Алексей Хохлов. Следствием подобного аудита могли стать сокращения, а именно массовых сокращений больше всего боялись сотрудники академических институтов в конце 2013 года. «Я ожидал, что нам прямым текстом напишут, сколько людей надо будет уволить», — рассказывал «Газете.Ru» один из работников института, входящего в систему Академии наук.

Впрочем, представители профсоюза работников Академии наук по-прежнему ожидают кадровых изменений: глава организации Виктор Калинушкин заявил накануне в Уфе, где проходит выездное заседание президиума Центрального совета профсоюза работников, что объединение выступает против сокращений, а именно их он видит единственно возможным способом поднять зарплату ученым.

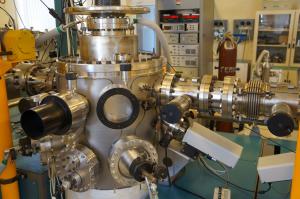

Возможно, одним из ресурсов для достижения нужного процента молодых сотрудников станет сокращение числа административного и вспомогательного персонала в научных институтах с 51,7 до 40% к 2018 году. Эта мера четко прописана в «дорожной карте», и она также вызывает вопросы, так как многие институты и так жалуются на нехватку технических специалистов. «В 90-е годы, чтобы сохранить научных сотрудников, увольняли секретарей и других технических работников, их было около трети от списочного состава, а сейчас их практически нет, и множество технической работы выполняют молодые ученые», — описывает ситуацию администратор одного из академических институтов. «Никто не задумывается о том, что в разных науках этот процент разный, и успешные институты типа Специальной астрофизической обсерватории (САО РАН) или Института ядерной физики Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) имеют подавляющее большинство как раз ненаучных кадров, которые и обеспечивают успешную работу на мировом уровне сложнейших инструментов и создание новых установок», — заметил Вячеслав Вдовин.

Среди «ожидаемых результатов» присутствует такой пункт, как доведение средней зарплаты научных сотрудников к 2018 году до 200% от средней в регионе.

Такая норма уже вызывала дискуссии. Так, Вячеслав Вдовин на встрече с руководством Министерства образования и науки (МОН) в октябре 2013 года уже высказывался об этой инициативе. Тогда он приводил в пример опять-таки астрономическую обсерваторию: «Например, сотрудники САО РАН, которые живут в Карачаево-Черкесии, где одни чабаны, которые берут все натурой, этот показатель уже превзошли».

Теперь же Вдовин прогнозирует, что директора институтов, дабы выполнить требование о средней зарплате, пойдут на сокращения: «При неизменном числителе (сумма имеющихся средств) нужное частное можно получить, только уменьшая делитель (число душ)». По его словам, именно о таких сокращениях предупредил на заседании президиума РАН 17 июня президент Академии наук Владимир Фортов.

Кроме того, показатель средней зарплаты не всегда дает значение оплаты труда рядовых научных сотрудников — в российских вузах, например, этот показатель является высоким за счет немаленьких зарплат сотрудников ректората. Впрочем, в ФАНО уверяют, что достигать этих показателей будут не за счет роста окладов руководителей.

«Предельную долю оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждений рекомендовано определить на уровне не более 40%», — сообщил «Газете.Ru» Михаил Дьяченко, заместитель начальника управления методологии, программ и проектов ФАНО.

В документе еще раз подчеркивается, что основным способом оценки эффективности ученых будет публикационная активность. К 2018 году планируется довести с 255 570 до 263 230 статей общее число научных публикаций в отечественных и зарубежных рецензируемых журналах и увеличить число публикаций в индексируемых WoS журналах с 36,36 до 41,79 на 100 исследователей.

По мнению ученых, с которыми беседовали корреспонденты «Газеты.Ru», необходимость публиковаться может привести к ухудшению среднего качества статей, так как, грубо говоря, специалисту легче потратить время на восемь средних статей, чем на одну качественную. В научной публицистике этот подход получил название salami slicing, что буквально означает «нарезание колбасы кусками». Смысл понятия заключается в том, что ученый, вынужденный много публиковаться, разбивает любой исследовательский сюжет на минимально возможные части и затем публикует их, повышая количественные показатели.

Кроме того, такой учет размывает эффективность одного конкретного ученого (так как его показатели должны будут делиться на 100 человек) и никак не отражает разницу между естественными и гуманитарными науками. В еще большей мере это касается разницы между теоретическими работами (где порой один автор) и сложными экспериментальными (где соавторов до сотни), в то время как гуманитарии редко пишут даже в двойном соавторстве.

Впрочем, в ФАНО «Газете.Ru» эти опасения развеяли. По словам Михаила Дьяченко, «показатели конкретных учреждений содержатся в планах повышения эффективности деятельности каждого федерального государственного бюджетного учреждения, подведомственного Федеральному агентству научных организаций». Иными словами, это означает, что специфика работы того или иного института будет учтена.

В настоящее время на имущественные и кадровые решения в отношении Российской академии наук действует годичный мораторий, подписанный президентом страны Владимиром Путиным. Срок моратория истекает в начале 2015 года.

- Подробнее о РАН готовится к сокращениям

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии