Диссернет продолжает изучать типологию фабрик липовых диссертаций и роль отдельных личностей в сопровождении нечестных защит. Публикуя свои расследования, Диссернет преследует цель обнародовать вопиющие случаи защит диссертаций с массовыми некорректными заимствованиями. Отметим, что диссертации героев настоящей публикации попали в объектив путем расширения выборки по методу снежного кома. Выбор сегодняшнего случая связан с выявлением еще одной модели организации и сопровождения защит диссертаций, написанных по методу copy&paste [1].

Примером выступит деятельность профессора кафедры корпоративных финансов и банковской деятельности, директора Института дополнительного образования Волгоградского государственного университета и заместителя председателя диссертационного совета Д 212.029.04 Альбины Валерьевны Гуковой [2].

А.В. Гукова защитила докторскую диссертацию по экономике в 2005 году в ГАСИСе. Ее научным консультантом выступил Анатолий Юрьевич Егоров, эксперт ВАК по отраслевой и региональной экономике и, по всей видимости, один из основателей фабрики по производству липовых диссертаций в ГАСИСе. Можно предположить, что она была включена в диссерорезательную технологию, активно применяемую в этой организации, и именно там переняла механизмы сопровождения липовых работ. Не может быть простым совпадением, что в работах аспирантов профессора Гуковой есть текстовые совпадения с ее докторской диссертацией и с диссертациями ее коллег, а, в свою очередь, дружественные научные руководители использовали текст докторской Альбины Валерьевны для нужд своих аспирантов. При этом она активно оппонировала диссертации с массовыми некорректными заимствованиями.

Об обширных связях профессора Гуковой свидетельствует схема (рис. 1). На ней показаны соискатели ученой степени, защитившие диссертации с массовыми некорректными заимствованиями. Масштабы заимствований (количество окрашенных страниц в таблице заимствований Диссернета от числа страниц основного текста диссертации) указаны в процентах. На схеме также представлен характер связей между А.В. Гуковой и ее коллегами и соискателями ученых степеней: научный руководитель или консультант, оппонент, источник текста.

Текст докторской диссертации А.В. Гуковой был повторно употреблен по меньшей мере шесть раз, как в диссертациях ее собственных аспирантов, так и аспирантов ее коллег. Приведем несколько примеров.

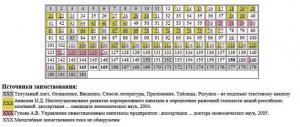

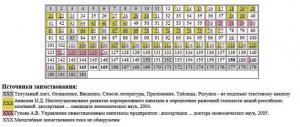

Кулина Ирина Николаевна (22.12.2006) Таблица заимствований

Сенглеев Владимир Борисович (27.01.2006) Таблица заимствований

Кирничный Владимир Юрьевич (2006) Таблица заимствований

Ирина Николаевна Кулина (рис. 2) [3] подготовила диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук в Волгоградском государственном педагогическом университете под руководством А.В. Гуковой. Однако защита проходила в ГАСИСе в 2006 году, где, видимо, не вызвало затруднений присудить ученую степень за диссертацию, в которой на 89% страниц основной части работы содержался текст, совпадающий с текстом докторской диссертации научного руководителя. Работа Владимира Борисовича Сенглеева (рис. 3) [4], исполнительного директора Олимпийского комитета России, также написана под руководством А.В. Гуковой, но с использованием уже двух диссертаций: самой А.В. Гуковой и ее коллеги по Волгоградскому государственному университету Ирины Дмитриевны Аникиной — сегодня ученого секретаря совета Д 212.029.04, в котором и проходила защита. И.Д.Аникина же выступила и оппонентом при защите диссертации В.Б.Сенглеева. Опыт Диссернета свидетельствует о распространенной практике, когда автор диссертации, текст которой перекочевал в диссертацию соискателя, выступает оппонентом и покрывает копипаст.

В разной степени текстовые совпадения с диссертацией А.В. Гуковой встречаются также в диссертационных работах П.С. Денисултанова [5], П.А. Веригина [6], В.В. Якушина [7], подготовленных под руководством дружественных научных руководителей, в частности, уже упомянутого А.Ю. Егорова, и еще одного аспиранта А.В. Гуковой, А.А. Гавриленко [8], являющегося сегодня руководителем Волгоградского отделения Сбербанка. Успешные защиты трех диссертаций аспирантами А.В. Гуковой в 2006 году позволили ей соответствовать требованиям, предъявляемым к получению ученого звания профессора, в котором ее утвердили в феврале 2008 года. Отметим, что в содержательной части трех диссертаций некорректные заимствования содержатся на страницах в диапазоне от 43 до 89%.Помимо этого профессор Гукова принимала участие в оппонировании по меньшей мере пяти диссертаций, в которых отмечены массовые некорректные заимствования. Большинство из них было подготовлено под руководством А.Ю. Егорова и защищено в ГАСИСе. Например, докторская диссертация Владимира Юрьевича Кирничного (рис. 4) [9], ректора Сибирского автомобильно-дорожного института, слеплена из текстов бывших аспирантов А.Ю. Егорова, а оппонировала данную защиту в том числе и А.В. Гукова.

Будучи оппонентом диссертации В.Г. Бадеяна, д.э.н. Гукова должна была заметить, что указанная в его автореферате статья «Бадеян В. Механизм реализации системы мониторинга инвестиционных процессов на рынке недвижимости» (Транспортное дело России, 2006, № 9) реально была опубликована в № 12 третьего тома этого журнала). Однако она, вероятно, не заметила ни несуществующей публикации, ни многостраничного копипаста в диссертации. Но вот на что трудно было бы не обратить внимания, так это на то, что в автореферате и диссертации В.В. Якушина вообще перепутаны имя и отчество [10]!

Что касается докторской диссертации самой А.В. Гуковой, то пока удалось установить, что порядка 200 страниц диссертации были ранее опубликованы в 2004 году в монографии «Управление формированием инвестиционного капитала предприятия» [11]. Это абсолютно закономерная практика публикации результатов исследований до защиты диссертации. Однако текст этой монографии, подписанной в печать 15 августа 2004 года, имеет текстовые совпадения на 52 страницах диссертации А.В. Чеметова, который защищался 5 июня 2004 года в Волгоградском госуниверситете. У А.В. Гуковой и А.В. Чеметова есть одна совместная статья, датируемая 2003 годом, которая могла бы выступить источником повторяющегося текста. Однако публикация размером один печатный лист не может объяснить таких масштабных совпадений. Установить направление движения текста по этим наблюдениям невозможно. Однако невозможно найти и другие монографии А.В. Гуковой, якобы опубликованные, по данным автореферата, до 2005 года, так как они отсутствуют в Российской государственной библиотеке. В любом случае, очевидно, что одна из двух диссертаций не написана полностью самим соискателем.Итог следующий. А.В. Гукова была научным руководителем по меньшей мере четырех диссертаций с массовыми некорректными заимствованиями, участвовала в качестве оппонента по меньшей мере на пяти нечестных защитах, текст ее докторской побывал не менее, чем в шести диссертациях. Большинство защит с участием А.В. Гуковой происходили в ГАСИСе, где ее роль, видимо, связана с использованием текста ее докторской во многих диссертациях, а также в оппонировании диссертаций с многостраничными недолжными заимствованиями. Является ли это своеобразной благодарностью за защиту ее докторской в ГАСИСе или честная, безвозмездная защита диссертаций там не практикуется вовсе? Вместе с тем, некоторые диссертации с массовыми некорректными заимствованиями, подготовленные под руководством А.В. Гуковой (В.Ю. Селезнева [12] и В.Б. Сенглеев), были защищены и в ее родном Волгоградском госуниверситете. Описанная модель сопровождения нечестных защит связана с вовлечением уже нескольких научных руководителей из разных организаций, которые выполняют разные функции по сопровождению нечестных защит как в своем, так и дружественном учреждении, в частности, используют тексты своих диссертаций для подопечных и активно выступают оппонентами для прикрытия откровенного копипаста. При этом прослеживается несколько особенностей. Во-первых, четко выделяется главная организация по организации фабрики липовых диссертаций (в данном случае ГАСИС), в работу которой привлекаются дружественные профессора и организации-сателлиты, обслуживающие фабрику по производству липовых диссертаций. Во-вторых, это преемственность: А.В. Гукова, защищавшаяся под руководством А.Ю. Егорова, прикрывает защиты его аспирантов, а И.Д. Аникина, научным консультантом которой была А.В. Гукова, сопровождает нечестные защиты аспирантов последней.

1. http://annacalabria.livejournal.com/2507.html

2. www.volsu.ru/struct/institutes/worldeconomy/corporatefinance/employees/e...

3. http://wiki.dissernet.org/wsave/KulinaIN2006.html

4. http://wiki.dissernet.org/wsave/SengleevVB2005.html

5. http://wiki.dissernet.org/w/DenisultanovPS2007.html

6. http://wiki.dissernet.org/wsave/VeriginPA2006.html

7. http://wiki.dissernet.org/w/YakushinVV2006.html

8. http://wiki.dissernet.org/wsave/GavrilenkoAA2006.html

9. http://wiki.dissernet.org/wsave/KirnichnyVYu2006.html

10. http://annacalabria.livejournal.com/772.html

11. Гукова А.В. Управление формированием инвестиционного капитала предприятия: Монография/ Под ред. А.Ю. Егорова и М. В. Конотопова. — М.: Изд. «Палеотип», 2004.

12. http://wiki.dissernet.org/wsave/SeleznevaVU2004.html