Разворачивающаяся на Донбассе война несет огромные угрозы России, Европе и всему миру, непонимание которых влечет их развертывание в региональную, а затем и мировую войну. Представляемое в мировых СМИ изображение этой войны как борьбы украинской власти за целостность страны против пророссийских сепаратистов также поверхностно и далеко от ее смысла, как объяснение первой мировой войны убийством австрийского принца или второй мировой войны – успехом национал-социалистической партии на выборах в немецкий парламент. Ненамного глубже дается трактовка этой войны в российских СМИ – как сопротивление населения Донбасса нацистской хунте, противоправно захватившей власть в Киеве.

Между тем, без понимания причин и движущих сил эскалации вооруженного конфликта, остановить его невозможно. В настоящей статье украинский кризис анализируется в контексте глобальных экономических изменений, которые создают объективные предпосылки эскалации военно-политической напряженности в международных отношениях. Этот анализ объясняет мотивацию основных движущих сил украинского конфликта и используемые ими технологии. Он раскрывает причины, по которым этот конфликт не удается остановить и позволяет сделать прогноз его перерастания в мировую войну. Избежать ее можно только разрушив причинно-следственную связь происходящей цепи преступлений, масштаб которых увеличивается в геометрической прогрессии. Если этого не сделать, то остается только готовиться к мировой войне, в которой из России хотят сделать одновременно и врага, и жертву, и трофей.

Конфликтные поля украинского кризиса

Украинский кризис имеет сложную природу, в нем переплелось множество конфликтных смысловых полей, самые значимые из которых не видны ни в сводках боевых действий, ни в комментариях политиков, объясняющих свои решения. Наиболее очевидным является конфликт между нынешней украинской властью и народным ополчением Донбасса, который власть пытается решить путем физического истребления ополченцев вместе с населением, интересы которого они выражают. В этом конфликте есть два смысловых поля, каждое из которых не обладает достаточным напряжением, чтобы вызвать братоубийственную войну.

Первое конфликтное смысловое поле касается внутриполитического устройства Украины. Население Донбасса, как и других регионов Юга и Востока Украины изначально выдвигало требования ее федеративного устройства и признания государством статуса русского языка. Эти требования открыто заявлялись в течение всех двух десятилетий украинской независимости и находили отражение в программах Партии регионов и других избирательных объединений, выражавших интересы Юго-Востока Украины. Однако никогда никто не пытался добиться их удовлетворения силой. И украинская политическая верхушка, последовательно отвергая эти требования, не считала, тем не менее, их преступлением против государства. Все соглашались с необходимостью решения этих вопросов исключительно правовым демократическим путем. Остервенелое желание руководителей киевского режима физически уничтожить сторонников федерализации, также как и отчаянное сопротивление ополченцев далеко выходят за рамки общепринятых способов разрешения такого рода конфликтов. Позиция Порошенко и его силовых структур по отождествлению требований федерализации с сепаратизмом и терроризмом выглядит на фоне многолетней мирной дискуссии на эту тему очевидной провокацией конфликта за пределами правового поля.

Второе смысловое конфликтное поле – так называемый европейский выбор Украины. Ради него, по словам, активистов Майдана, они избивали и поджигали киевских милиционеров. За него же агитировали майданную толпу и поддерживали оппозиционеров европейские чиновники и политики. При этом, как показывали все социологические опросы[1], подавляющее большинство жителей Юга и Востока Украины предпочитали европейской интеграции евразийскую. И, хотя европейские эмиссары, вопреки провозглашаемым ими европейским ценностям демократии и права, в упор не замечали половину украинского населения, также как закрывали глаза на несоответствие навязываемого ими Соглашения об ассоциации Конституции Украины, едва ли они планировали затевать войну на истребление всех нежелающих жить в ассоциации с ЕС граждан. Да и сами украинские профессиональные евроинтеграторы не собирались в решении этого вопроса выходить за стены Верховной Рады. Они тщательно избегали публичной дискуссии на эту тему, предпочитая келейные способы протаскивания Соглашения об ассоциации. Надо сказать, что и противники ассоциации с ЕС доказывали его несоответствие интересам Украины исключительно в профессиональной печати, не обращаясь к народу с призывами к насильственному решению этого вопроса. Очевидно, что даже в случае непреодолимых разногласий можно было найти мирный способ разрешения конфликта путем правового оформления разных торговых режимов для двух частей Украины по аналогии Дании и Гренландии, которая не входит вместе с первой в ЕС.

Ни один из провозглашаемых лидерами противоборствующих сторон вопросов, ради решения которого они прибегают к насилию, подобным образом не решается и не может решаться. Следовательно, не ради этого развязана война. Идеологически она заквашена на нацизме – пропаганда киевской хунты внушает общественному сознанию человеконенавистнические представления об оппонентах. По отношению к ним используются животные аналогии, им под страхом избиения и ареста отказывают в праве на выражение своей позиции, их разрешается заживо сжигать и их приказывают убивать украинским военнослужащим. Руководители киевского режима публично призывают к массовым убийствами несогласных с ними украинских граждан Донбасса. Так называемый президент Украины Порошенко, раздавая награды убийцам жителей Славянска, прямо назвал их жертв «нелюдями»[2], а руководящий правительством Яценюк публично называет проживающих в Восточной Украине русских недочеловеками[3]. Их главный политический конкурент еще до политического конфликта – Тимошенко – говорила о своем желании сбросить на Донбасс атомную бомбу[4], а получивший третью позицию на президентских выборах Ляшко лично участвует в организации массовых репрессий против русских граждан Украины. Таким образом, во властвующей сегодня на Украине хунте есть полный нацистский консенсус в отношении геноцида русских граждан, которые принудительно лишены всех прав человека, включая право на жизнь.

Нацистское смысловое поле генерирует основное напряжение конфликта и объясняет использование насилия для его разрешения. Нацизм всегда оправдывает насилие в отношении людей иных национальностей, которых считают неполноценными, и в отношении которых разрешаются любые преступления. Именно по этому пути идет киевский режим, разжигая ненависть ко всем, несогласным с украинской исключительностью. По сути, ко всем русским, потому что всем остальным этносам Европы и мира украинская нация неизвестна. Во всех странах мира всех выходцев с территории СССР, включая украинцев, называют русскими. Вожди же киевской хунты и направляемые ими СМИ в полном соответствии с характерными признаками нацизма подчеркивают превосходство украинцев над русскими, последним приписывают рабскую сущность, всерьез утверждают, что их следует беспощадно эксплуатировать в интересах украинцев. И проживающим на Украине русским ничего не остается, как защищаться от нацистов с оружием в руках.

Наш собственный и международный исторический опыт убедительно свидетельствует о том, что нацизм можно остановить только силой. Другого языка нацисты не понимают. И это не удивительно – дифференциация прав людей по национальному признаку несовместима с принципами права. Если нацисты отказывают гражданам иных национальностей в правах, то последним не приходится надеяться на их защиту правовыми методами. Отстоять их они могут только путем силового сопротивления.

Украинский нацизм не является исключением. Более того, не имея корней в украинской культуре, и будучи, по сути, наносным, индуцированным извне, украинский нацизм самоутверждается в самых жестоких формах. Бессмысленная и нарочитая жестокость, с которой украинские нацисты расстреливают населенные пункты Донбасса, призвана убедить их самих в собственной исключительности. Ведь таковой нет ни в украинской классической литературе, ни в народной культуре, которые всегда оставались в рамках русской культуры, ни в общей истории страны. Посредством организации массовых преступлений против тех, кто считает себя русскими, и массированной русофобской пропаганды киевские фюреры пытаются создать достаточно сильное напряжение, чтобы вызвать в украинском общественном сознании нужный им для консолидации общества накал противостояния по принципу «мы или они».

Любопытно, что ни один из лидеров украинского государства, опирающихся на нацистов, не является этническим украинцем. Все они имеют весьма отдаленное отношение к Украине, ее культурно-историческим и духовным корням. Может быть, поэтому у них не включаются нравственные ограничения в отношении сверхжестокости к собственному населению. Они пытаются утвердиться в качестве нацистских фюреров путем вовлечения своих сторонников в массовые убийства своих же граждан, делая из первых национальную элиту, а из вторых – замученное стадо.

В статье А.Роджерса[5] «Ошибки нацистов» убедительно показан культ насилия как главная составляющая украинских нацистов. По уровню бессмысленной жестокости и человеконенавистничества они превзошли своих гитлеровских кумиров, с удовольствием позируя на фоне обгоревших трупов жителей Одессы или открыто радуясь убийствам детей и женщин в Славянске. Как показывает тот же автор, в украинском обществе уже сформировались все 14 основных признаков фашизма по определению выдающегося мыслителя Умберто Эко[6]. Наиболее важными для понимания перспектив дальнейшего развития конфликта является культ силы и презрение к слабому, осуждение пацифизма как формы предательства. Именно этим объясняется безрезультатность проводившихся до сих переговоров о прекращении насилия и разрешении украинского кризиса.

Казалось бы, все стороны должны быть заинтересованы в прекращении боевых действий на Донбассе. Они наносят ущерб Украине, России, самому Донбассу и угрожают Европе. Однако руководители киевской хунты не хотят слушать противоположную сторону, разговаривая исключительно на языке угроз и ультиматумов. Любые попытки поставить под сомнение их правоту вызывают у них истерические приступы ненависти и агрессии. Любой народный депутат, журналист, или просто прохожий, осмелившийся усомниться в правоте нацистов, тут же подвергается унижению и избиению, а украинские спецслужбы заводят на него уголовное дело. В полном соответствии с одним из признаков фашизма по У.Эко – «несогласие – это предательство».

Конфликтное поле, генерируемое украинским нацизмом, является основным двигателем насилия как на Украине в целом, так и карательной операции на Донбассе. Возникает вопрос, каковы источники и движущие силы украинского нацизма? Откуда взялось в стране, непосредственно испытавшей ужасы фашистской оккупации и внесшей огромный вклад в победу над гитлеровцами, столь много продолжателей их преступной войны против народа Украины? Ведь три украинских фронта советской армии, казалось бы, навсегда освободили Украину от всех видов нацистов.

Ответ на этот вопрос лежит в плоскости другого конфликтного поля, действующего многие столетия. Это поле агрессии Запада против России, двигающее вечный «драг нахт остен», который начался в эпоху крестовых походов и продолжается по сей день. В этом поле Украина всегда занимала центральное место. Наиболее ярко отношение Запада к Украине выразил Бисмарк, сказав «Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное - дело времени»[7]. Вслед за прусским канцлером концентрированное отношение Запада к Украине в своей книге «Великая шахматная доска» выразил З.Бжезинский, написавший, что «без Украины Россия перестает быть евроазиатской империей»[8].

Украинский нацизм является очередным искусственным порождением культивируемой на Западе в течение уже нескольких веков человеконенавистнической идеологии. Три столетия назад, возомнив себя высшей расой, англичане сделали расизм основой своей мировой империи. До сих пор американцы всерьез убеждены в своем превосходстве над всеми остальными народами планеты, которое дает им право вершить суд над другими странами и их лидерами исходя из собственных критериев. Этот культ исключительности США служит основанием для американских властей наказывать любые другие народы, вплоть до физического истребления, в случае их нежелания подчиняться. Смысл подчинения определяется экономическими интересами американского капитала, прикрываемыми демагогией про права человека и демократические ценности. Оно предусматривает полное открытие границ для американских товаров и капиталов, внедрение американских стандартов образования и культуры, использование доллара в качестве резервной валюты и средства международных расчетов. США навязывает всем странам и свою роль главного арбитра всех конфликтов, как внешних, так и внутренних. Они считают себя вправе арестовывать и наказывать любых не нравящихся им граждан любых стран, а внутреннее законодательство США распространяют на весь мир, навязывая другим странам примат международных обязательств. Недавние высказывания Обамы об исключительности США свидетельствуют о сохранении расистской идеологии, которая оправдывает любые преступления американской военно-политической машины против человечества. Наращивание военных расходов и раскрутка маховика напряженности в мире жизненно необходимы США для удержания пресловутой «исключительности Америки» - «Америка должна всегда лидировать в мире. Если не будем лидировать мы, не будет лидировать никто», а с приземленной точки зрения – для «сбрасывания» запредельного бремени своего государственного долга и перехода американской экономики на новую длинную волну роста.

В соответствии с расистской идеологией, американская политическая машина реализует дифференцированный подход к странам в зависимости от готовности их руководства следовать интересам США. Все страны делятся на хорошие, которые полностью следуют в кильватере американской политики (Британское содружество, Западная Европа, Япония, Корея, Израиль, Саудовская Аравия и Арабские Эмираты), недоразвитые, которых нужно обучать американским ценностям посредством политического принуждения (Восточная Европа, Латинская Америка), плохие, которые не подчиняются американскому диктату. В отношении последних допускается применение любой технологии разрушения извне и изнутри (Россия, Китай, Индия, Северная Африка, Ближний и Средний Восток) с целью их порабощения путем либо революции и установления подконтрольного США режима, либо завоевания и установления колониального режима, либо разрушения и подчинения по частям. В отношении России и постсоветского пространства американские политтехнологи применяют все имеющиеся в их арсенале средства разрушения.

В полном соответствии с англосаксонской традицией «разделяй и властвуй» украинским нацистам американские политпсихологи прививают культ ненависти и превосходства над русскими, которых назначили виновниками за все беды и обиды украинского народа. Одновременно их убеждают в неполноценности по отношению к американцам и западноевропейцам, у которых нужно учиться и которым необходимо слепо подчиняться как старшим партнерам по Ассоциации. В результате такой психоидеологической обработки у украинского нациста причудливым образом переплетается презрение и ненависть к русским со слепым преклонением перед американцами и западноевропейцами. Они верят в их всемогущество до такой степени, что всерьез рассчитывают на то, что американцы принудят Россию к выполнению всех украинских требований.

Выращиваемый западными наставниками украинский нацизм всегда был ориентирован против русских, против Москвы. В этом нынешние нацисты не отличаются от своих предшественников - гитлеровских приспешников. Поменялся только хозяин, место которого занял Госдепартамент США. Но этот хозяин, в отличие немецких фашистов, предпочитает все делать чужими руками. Украинским нацистам приходится брать на себя не только грязную работу по проведению карательных акций с массовыми убийствами своих сограждан, но и риски, связанные с боевыми действиями и политической ответственностью.

И в годы немецко-фашистской оккупации, и сегодня украинский нацизм является орудием внешних сил, глубоко чуждых национальным интересам Украины. Едва ли кто-либо в здравом уме станет утверждать, что гитлеровский режим мог бы стать благом для украинского народа. Последний для немецких фашистов был не более чем рабочий скот, который заставляли бесплатно работать на германский империализм. Для нынешних евробюрократов Украина – не более чем резервуар дешевой рабочей силы, рынок сбыта европейских товаров, а также место для свалки отходов и размещения экологические грязных производств. Трудно себе представить, чтобы реально мыслящие национальными интересами руководители подписали бы нечто подобное Соглашению об ассоциации Украины и ЕС, которое в одностороннем порядке делегирует другой стороне суверенные функции государства по регулированию внешнеэкономической деятельности, проведению внешней и оборонной политики. Да еще существенно ухудшающее конкурентоспособность экономики Украины и подрывающее ее платежный баланс.

Украинский нацизм развивается в конфликтном поле западной агрессии против России. Этим объясняется его поразительный подъем. Без системной последовательной политики США и их союзников по НАТО он не смог бы развиться, так как к этому не было объективных предпосылок. Их отсутствие удалось компенсировать последовательным насаждением ненависти к России посредством спонсирования деятельности многочисленных националистических организаций. При этом несоответствие идеологии последних исторической реальности ни в коей мере не смущает их фюреров, которые за небольшую плату спонсоров из стран-членов НАТО огульно рисовали и продолжают рисовать из России образ врага. Поскольку, с учетом общей истории, веры, языка и культуры (Киев – мать городов русских, Киево-Печерская Лавра – главная святыня русского православного мира, а Киево-Могилянская академия – место формирования русского языка) это выглядит неубедительным, в ход идет оголтелая ложь, обыгрывающая трагические эпизоды общей истории (революция и гражданская война, голодомор) как произвол русской власти. Идеологов украинского нацизма ничуть не смущает то пикантное обстоятельство, что русских среди руководителей большевистской власти было ничтожно мало, а выходцев из Галиции, Одессы, Центральной Украины – подавляющее большинство, да и что сама большевистская власть опиралась на украинских националистов, передав под их управление обширные и густонаселенные земли Новороссии. Русофобия, основанная на нацизме, стала основой украинского национального самосознания.

Вместе с тем, реанкарнация нацизма в современных условиях весьма небезопасна для Европы, народная память которой еще помнит ужасы Второй мировой войны. Для европейских лидеров нужны веские аргументы, чтобы закрыть глаза на бесчинства украинских нацистов и потворствовать их преступлениям. Эти аргументы им предъявляют ведущие европейские СМИ, которые находятся под контролем американцев. Представляя украинских нацистов в качестве защитников европейских ценностей и выдавая их преступления против человечества за подвиги в защиту европейского выбора украинского государства, они зомбируют европейское общественное мнение, которое для европейских политиков становится ориентиром. Одновременно его настраивают против России, приписывая российскому руководству ответственность за устроенные американо-нацистами показательные преступления против европейских граждан, как это случилось со сбитым украинскими вооруженными силами малазийским лайнером.

Из этого анализа следует, что европейская поддержка украинских нацистов индуцируется более сильным конфликтным полем, задаваемым американскими интересами в сохранении глобального доминирования. Последнее сегодня подвергается испытаниям на прочность вследствие объективного исчерпания возможностей экономического роста в связи с одновременным завершением жизненного цикла доминирующего технологического уклада и векового цикла накопления. США теряют свое доминирующее положение в мировом производстве, центр которого перемещается в Китай и другие страны Азии. Их финансовой гегемонии угрожает нарастающая вероятность краха долларовой пирамиды собственных государственных обязательств. Ведущее положение доллара на мировом валютном рынке подрывается процессами региональной экономической интеграции. Наконец, невозможность поддержания сбалансированности национальной финансово-экономической системы без мощной и растущей подпитки извне объективно толкают США на путь эскалации военно-политической напряженности и развязывании мировой войны. Это главное конфликтное поле, сверхнапряжение которого индуцирует всплеск напряжения на других конфликтных полях. Его природа заслуживает специального анализа.

Смена технологических укладов как объективная основа эскалации глобальной военно-политической напряженности

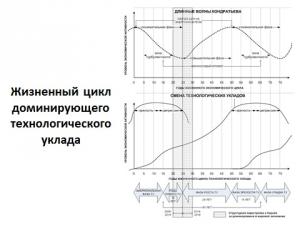

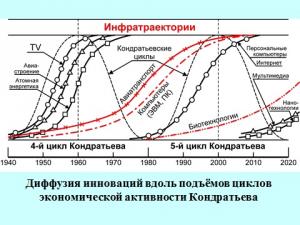

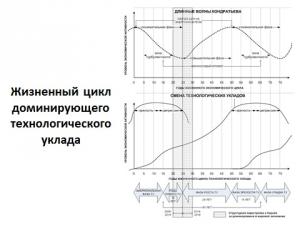

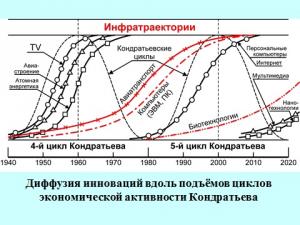

Переживаемый в настоящее время глобальный кризис, сменивший длительный экономический подъем развитых стран, является закономерным проявлением длинных циклов экономической активности, известных как волны Кондратьева[9].

К настоящему времени в мировом технико-экономическом развитии (начиная с промышленной революции в Англии) можно выделить жизненные циклы пяти последовательно сменявших друг друга технологических укладов, включая доминирующий в структуре современной экономики информационный технологический уклад[10]. Уже видны ключевые направления развития нового технологического уклада, рост которого обеспечит подъем экономики передовых стран на новой длинной волне экономического роста: биотехнологии, основанные на достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, нанотехнологии, системы искусственного интеллекта, глобальные информационные сети и интегрированные высокоскоростные транспортные системы. Их реализация обеспечивает многократное повышение эффективности производства, снижение его энерго- и капиталоемкости[11].

В настоящее время новый технологический уклад выходит из эмбриональной фазы развития в фазу роста. Его расширение сдерживается как незначительным масштабом и неотработанностью соответствующих технологий, так и неготовностью социально-экономической среды к их широкому применению. Однако, несмотря на кризис, расходы на освоение новейших технологий и масштаб их применения растут с темпом около 20-35% в год[12].

Дальнейшее развертывание кризиса будет определяться сочетанием двух процессов – разрушения (замены) структур прежнего технологического уклада и становления структур нового. Совокупность работ по цепочке жизненного цикла продукции (от фундаментальных исследований до рынка) требует определенного времени. Рынок завоевывают те, кто умеет пройти этот путь быстрее и произвести продукт в большем объеме и лучшего качества. Чем быстрее финансовые, хозяйственные и политические институты перестроятся в соответствии с потребностями роста новых технологий, тем раньше начнется подъем новой длинной волны экономического роста. При этом изменится не только технологическая структура экономики, но и ее институциональная система, а также состав лидирующих фирм, стран и регионов. Преуспеют те из них, кто быстрее сможет выйти на траекторию роста нового технологического уклада и вложиться в составляющие его производства на ранних стадиях развития. И наоборот, вход для опаздывающих с каждым годом будет становиться все дороже и закроется с достижением фазы зрелости[13].

Исследования показывают, что в периоды глобальных технологических сдвигов передовым странам трудно сохранить лидерство, так как на волне роста нового технологического уклада вперед вырываются развивающиеся страны, преуспевшие в подготовке предпосылок его становления. В отличие от передовых стран, сталкивающихся с кризисом перенакопления капитала в устаревших производствах, у них есть возможность избежать массового обесценения капитала и сконцентрировать его на прорывных направлениях роста.

Для удержания лидерства передовым странам приходится прибегать к силовым приемам во внешней и внешнеэкономической политике. В эти периоды резко возрастает военно-политическая напряженность, риски международных конфликтов. Об этом свидетельствует трагический опыт двух предыдущих структурных кризисов мировой экономики.

Так, Великая депрессия 30-х годов, обусловленная достижением пределов роста доминировавшего в начале века технологического уклада «угля и стали», была преодолена милитаризацией экономики, которая вылилась в катастрофу второй мировой войны. Последняя не только стимулировала структурную перестройку экономики с широким использованием двигателя внутреннего сгорания и органической химии, но повлекла кардинальное изменение всего мироустройства: разрушение тогдашнего ядра мировой экономической системы (европейских колониальных империй) и формирование двух противоборствующих глобальных политико-экономических систем. Лидерство американского капитализма в выходе на новую длинную волну экономического роста было обеспечено чрезвычайным ростом оборонных заказов на освоение новых технологий и притоком мировых капиталов в США при разрушении производственного потенциала и обесценении капитала основных конкурентов.

Депрессия середины 70-х – начала 80-х годов, обусловленная исчерпанием возможностей роста этого технологического уклада, повлекла гонку вооружений в космосе с широким использованием информационно-коммуникационных технологий, составивших ядро нового технологического уклада. Последовавший вслед за ней коллапс мировой системы социализма, не сумевшей своевременно перевести экономику на новый технологический уклад, позволил ведущим капиталистическим странам воспользоваться ресурсами бывших социалистических стран для «мягкой пересадки» на новую длинную волну экономического роста. Вывоз капитала и утечка умов из бывших социалистических стран, колонизация их экономик облегчили структурную перестройку экономики стран ядра мировой капиталистической системы. На этой же волне роста нового технологического уклада поднялись новые индустриальные страны, сумевшие заблаговременно создать его ключевые производства и заложить предпосылки их быстрого роста в глобальном масштабе. Политическим результатом этих структурных трансформаций стала либеральная глобализация с доминированием США в качестве эмитента основной резервной валюты.

По своим геополитическим последствиям структурный кризис 70-х-80-х годов прошлого века и связанная с ним гонка вооружений в космосе имела не меньшие последствия, чем Вторая мировая война. США и НАТО вышли из нее победителями, установив контроль над гигантскими ресурсами распавшейся мировой социалистической системы. Победу им принесло сочетание информационного и психологического оружия, к отражению которого советская система безопасности оказалась не готова. Хотя эта война носила «холодный характер», обошлась без кровопролитных боев, и жертвы образовались, в основном, вследствие колониальной политики геноцида населения бывших республик СССР, по своему историческому, геополитическому и геоэкономическому значению она должна рассматриваться как Третья мировая война. Соответственно, происходящее по той же логике длинных циклов современное обострение военно-политической напряженности должно расцениваться как появление признаков Четвертой мировой войны.

Исчерпание потенциала роста доминирующего технологического уклада стало причиной глобального кризиса и депрессии, охватившей ведущие страны мира в последние годы[14] (Рис.1).

Выход из нынешней депрессии также будет сопровождаться масштабными геополитическими и экономическими изменениями. Как и в предыдущих случаях, лидирующие страны демонстрируют неспособность к совместным кардинальным институциональным нововведениям, которые могли бы канализировать высвобождающийся капитал в структурную перестройку экономики на основе нового технологического уклада, и продолжают воспроизводить сложившуюся институциональную систему и обслуживать воплощенные в ней экономические интересы.

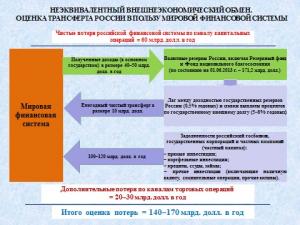

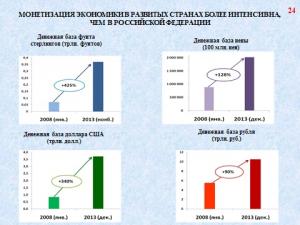

США и их союзники по G7 к настоящему времени исчерпали возможности вытягивания ресурсов из постсоциалистических стран, в которых сложились свои корпоративные структуры, приватизировавшие остатки их производственного потенциала. Исчерпала себя и война финансовая, которую Вашингтон ведет с незащищенными национальными финансовыми системами, привязывая их к доллару посредством навязывания монетаристской макроэкономической политики при помощи зависимых от него МВФ, рейтинговых агентств, агентов влияния. Вытягиваемых со всего мира капиталов уже не хватает для обслуживания лавинообразно нарастающих обязательств США, расходы на которые приближаются к трети ВВП США (Рис.2).

Источник: В.Пантин

В то же время сохранившие экономический суверенитет страны (Китай, Индия) не открывают свои финансовые системы, демонстрируя уверенный рост в условиях кризиса. Их примеру следуют крупнейшие страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, сопротивляясь поглощению активов спекулятивным капиталом. Посредством валютных свопов Китай быстро создает свою систему международных расчетов. Пространство для маневров ФРС США неумолимо сжимается – американской экономике приходится принимать на себя основной удар обесценения капитала.

Исходя из этого, речь может идти об одном из трех сценариев дальнейшего развертывания кризиса, запрограммированного внутренней логикой развития нынешней глобальной экономической системы:

1.Сценарий быстрого выхода на новую длинную волну экономического роста (оптимистический). Он предусматривает перевод кризиса в управляемый режим, позволяющий ведущим странам канализировать спад в устаревших секторах и периферийных регионах мировой экономики и направить остающиеся ресурсы на подъем инновационной активности и форсированный рост нового технологического уклада. При этом кардинально изменится архитектуры глобальной финансовой системы, которая станет поливалютной, а также состав и относительный вес ведущих стран. Произойдет существенное усиление государственных институтов стратегического планирования и регулирования финансовых потоков, в том числе на мировом уровне. Глобализация станет более управляемой и сбалансированной. Стратегия устойчивого развития сменит доктрину либеральной глобализации. В числе объединяющих ведущие страны мира целей будут использоваться борьба с терроризмом, глобальным потеплением, массовым голодом, болезнями и другими угрозами человечеству.

2.Катастрофический сценарий, сопровождающийся коллапсом существующей американоцентричной финансовой системы, формированием относительно самодостаточных региональных валютно-финансовых систем, уничтожением большей части международного капитала, резким падением уровня жизни в странах «золотого миллиарда», углублением рецессии и возведением протекционистских барьеров между регионами.

3.Инерционный сценарий, сопровождающийся нарастанием хаоса и разрушением многих институтов, как в ядре, так и на периферии мировой экономики. При сохранении некоторых институтов существующей глобальной финансовой системы появятся новые центры экономического роста в странах, сумевших опередить других в формировании нового технологического уклада и «оседлать» новую длинную волну экономического роста.

Инерционной сценарий представляет собой сочетание элементов катастрофического и управляемого выхода из кризиса. При этом он может быть катастрофическим для одних стран и регионов и оптимистическим для других. Следует понимать, что институты ядра мировой финансовой системы будут выживать за счет стягивания ресурсов с периферийных стран путем установления контроля над их активами. Достигаться это будет обменом эмиссии резервных валют на собственность принимающих эти валюты стран посредством спасаемых банков и корпораций ядра.

Пока развитие событий идет по инерционному сценарию, который сопровождается расслоением ведущих стран мира по глубине кризиса. Наибольший ущерб несут страны с открытой экономикой, в которых падение промышленного производства и инвестиций составляет 15-30%. Страны с автономными финансовыми системами и емким внутренним рынком, защищенным от атак финансовых спекулянтов, продолжают расти, увеличивая свой экономический вес.

Для выхода на оптимистический сценарий необходимо формирование глобальных регулирующих институтов, способных обуздать турбулентность на мировых финансовых рынках и уполномоченных на принятие универсальных глобальных правил для финансовых учреждений. В том числе предусматривающих ответственность менеджеров, прозрачность фондовых опционов, устранение внутренних конфликтов интересов в институтах, оценивающих риски, ограничение кредитных рычагов, стандартизацию финансовых продуктов, проведение трансграничных банкротств.

В любом из сценариев экономический подъем возникает на новой технологической основе с новыми производственными возможностями и качественно новыми потребительскими предпочтениями. Кризис закончится с перетоком оставшегося после коллапса долларовой финансовой пирамиды и других финансовых пузырей капитала в производства нового технологического уклада[15].

В основе нового (шестого) технологического уклада лежит комплекс нано-, информационно-коммуникационных и биотехнологий (Рис.3). И, хотя основная сфера применения этих технологий лежит в сфере здравоохранения, образования и науки и не связана с производством военной техники, гонка вооружений и увеличение военных расходов привычным образом становится ведущим способом государственного стимулирования становления нового технологического уклада.

Рис.3

К сожалению, Россия упустила исторический шанс предложить на встрече лидеров G20 в Санкт-Петербурге в сентябре 2013 г. план широкого международного сотрудничества в совместном развитии и освоении ключевых направлений становления нового технологического уклада, который стал бы мирной альтернативой гонке вооружений в качестве стимулирующего механизма инновационной активности. Предложенная Научным Советом РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию инициатива по запуску международной программы защиты Земли от космических угроз не была воспринята российским шерпой и чиновниками, готовившими встречу G20 в Санкт-Петербурге. Они предпочли следовать предложенному США курсу забалтывания ключевых проблем глобального кризиса с концентрацией внимания ведущих стран мира на второстепенных вопросах повышения устойчивости работающей в их интересах мировой валютно-финансовой системы. А сами США, тем временем, готовили на Украине почву для запуска новой мировой войны по новым технологиям, пытаясь удержать лидерство в рамках инерционного сценария развертывания глобального кризиса.

Дело в том, что либеральная идеология, доминирующая в правящих кругах США и их союзников по НАТО, не оставляет для государства иных поводов для расширения вмешательства в экономику, кроме нужд обороны. Поэтому, сталкиваясь с необходимостью использования государственного спроса для стимулирования роста нового технологического уклада, ведущие деловые круги прибегают к эскалации военно-политической напряженности как основному способу увеличения государственных закупок передовой техники. Именно в этом ракурсе следует рассматривать причины раскрутки Вашингтоном маховика войны на Украине, которая является не целью, а инструментом для реализации глобальной задачи сохранения доминирующего влияния США в мире.

Наряду со структурным кризисом мировой экономики, обусловленным сменой доминирующих технологических укладов, в настоящее время происходит переход к новому вековому циклу накопления капитала, что еще более усугубляет риски развязывания мировой войны[16]. Предыдущий переход от колониальных империй европейских стран к американским глобальным корпорациям в качестве ведущей формы организации мировой экономики происходил посредством развязывания трех мировых войн, исход которых сопровождался кардинальными изменениями мирового политического устройства. В результате первой мировой войны рухнул монархический строй, сдерживавший экспансию национального капитала. В результате второй – развалились колониальные империи, ограничивавшие международное движение капитала. С крахом СССР вследствие третьей – холодной – мировой войны свободное движение капитала охватило весь мир, а транснациональные корпорации получили в распоряжение всю мировую экономику.

Но на этом история не заканчивается. Развитие человечества требует новых форм организации глобальной экономики, которые позволили бы обеспечить устойчивое развитие и отражение планетарных угроз, включая экологические и космические. В условиях либеральной глобализации, выстроенной под интересы транснациональных, в основном англо-американских корпораций, эти вызовы существованию человечества остаются без ответа. Более того, сверхконцентрация капитала и глобального влияния в руках нескольких сот семей в отсутствие механизмов демократического контроля создает угрозу становления глобальной диктатуры в интересах обеспечения господства мировой олигархии за счет угнетения всего человечества. Тем самым возрастают риски злоупотреблений глобальной властью, чреватые уничтожением целях народов и катастрофами планетарного масштаба. Объективно возникающая необходимость обуздания мировой олигархии и упорядочивания движения мирового капитала достигается в восточно-азиатской модели организации современной экономики. С подъемом Китая, Индии и Вьетнама вслед за Японией и Кореей все более явственно просматриваются контуры перехода от Англо-американского к Азиатскому вековому циклу накопления капитала (Рис.4).

Рис.4

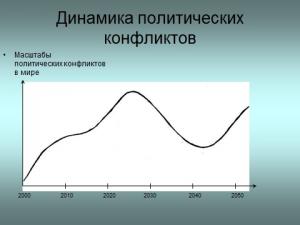

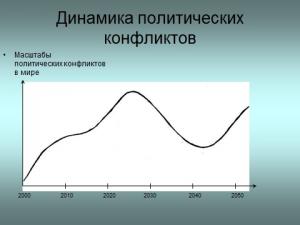

Суперпозиция вековых циклов накопления капитала, длинных циклов Кондратьева, циклов накопления Кузнеца и деловых циклов свидетельствует о том, что мир проходит крайне опасный момент совпадения нижних поворотных точек всех этих циклов, что создает опасный резонанс характерных для каждого из этих циклов потрясений (Рис.5).

Рис.5

Математическое моделирование наложения перечисленных циклов указывает на прохождение экстремальной точки падения экономической активности в 2014-2016 гг.[17] На этот же период приходится максимальный риск обострения политической напряженности и схватки за лидерство. На предыдущие периоды понижательных волн циклов Кондратьева также приходились серьезные кризисы, оборачивавшиеся потрясениями, социально-политическими конфликтами и войнами (Табл.1).

Табл.1 Кондратьевские циклы и изменения в международной политике[18]

|

Цикл Кондратьева

|

Период K-цикла

|

Основные сдвиги в международной политике

|

|

1

|

С конца 1780-х

до начала 1850-х гг.

|

Образование США, наполеоновские войны, Священный союз России, Пруссии и Австрии

|

|

2

|

С начала 1850-х до конца 1890-х гг.

|

Крымская война, образование Германской империи, Гражданская война в США

|

|

3

|

С конца 1890-х до середины 1940-х гг.

|

Первая и Вторая мировые войны

|

|

4

|

С середины 1940-х до начала 1980-х гг.

|

«Холодная война» между западными странами и СССР

|

|

5

|

С начала 1980-х до начала 2020-х гг.

|

Война в Афганистане, распад СССР и СЭВ, агрессия НАТО в Югославии, Ираке и Ливии, войны в Сирии и на Украине

|

|

6

|

С начала 2020-х до 2050-х гг.

|

???

|

В свете охарактеризованных выше глобальных изменений понятно, что борьба за мировое лидерство в экономике разворачивается между США и Китаем, в которой США для сохранения своего доминирования разыгрывают привычный им сценарий развязывания мировой войны в Европе, пытаясь в очередной раз за счет Старого Света упрочить свое положение в мире. Для этого они используют старый английский геополитический принцип «разделяй и властвуй», воскрешая подсознательную русофобию политических элит европейских стран и делая ставку на традиционный для них «драг нахт остен». При этом, следуя заветам Бисмарка и советам Бжезинского, в качестве главной линии раскола они используют Украину, рассчитывая, с одной стороны, на ослабление и агрессивную реакцию России, а, с другой стороны, на консолидацию европейских государств в их традиционном стремлении к колонизации украинских земель. Удержание контроля над Европой и Россией может дать США геополитический и геоэкономический запас прочности, необходимый для сохранения глобального доминирования в конкуренции с Китаем.

Американская стратегия сохранения глобального доминирования

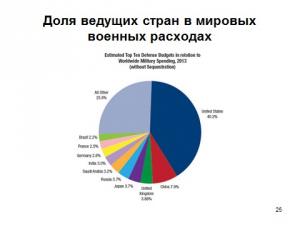

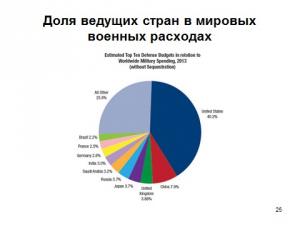

В основе глобального доминирования США лежит сочетание технологического, экономического, финансового, военного и политического превосходства. Технологическое лидерство позволяет американским корпорациям присваивать интеллектуальную ренту, финансируя за счет нее НИОКР в целях опережения конкурентов по максимально широкому фронту НТП. Удерживая монополию на использование передовых технологий, американские кампании обладают преимуществом на мировых рынках как по эффективности производства, так и по предложению новых товаров. Экономическое превосходство создает основу для господствующего положения американской валюты, которое защищается военно-политическими методами. В свою очередь, за счет присвоения глобального сеньоража от эмиссии мировой валюты, США финансируют дефицит своего госбюджета, который складывается вследствие раздутых военных расходов. Последние сегодня больше российских на порядок и превышают совокупный объем десяти идущих вслед за США стран вместе взятых (Рис.6).

Рис.6

Источник: С.М.Рогов, Институт США и Канады РАН, 2013

В период смены технологических укладов все эти составляющие американского доминирования подвергаются испытаниям на прочность. Догоняющие страны получают в этот период возможность «срезать круг» - сэкономить на фундаментальных и поисковых исследованиях путем имитации достижений передовых стран. Поскольку последние обременены значительными капиталовложениями в производствах доминирующего технологического уклада, которые придают значительную инерцию производственно-технологической структуре, у догоняющих стран в периоды смены технологических укладов возникает возможность «сыграть на опережение», сконцентрировав инвестиции в перспективных направлениях роста нового технологического уклада. Именно таким образом сегодня Китай, Индия и Бразилия пытаются совершить технологический рывок.

Имея достаточный научно-образовательный потенциал для копирования научно-технических достижений передовых стран и обучения кадров лучшим проектно-инжиниринговым практикам, страны БРИК способны вырваться вперед на смене технологических укладов и вовремя «оседлать» новую длинную волну экономического роста. По имеющимся прогнозам, к 2020 году совокупный ВВП Бразилии, России, Индии и Китая может достичь 30% от общемирового.

Китай уже сегодня вышел на первое место в мире по экспорту высокотехнологической продукции. Вместе страны БРИК занимают четверть мирового производства высокотехнологической продукции с перспективой увеличения этой доли до 1/3 к 2020 году[19]. Растут расходы на научные исследования и разработки, совокупный объем которых по странам БРИК приближается к 30% от общемирового объема. Они уже обладают достаточной научной и производственно-технологической базой для совершения технологического рывка.

И наоборот, доля США на мировом рынке постоянно снижается, что подрывает экономическую основу их глобального доминирования. Последнее сегодня держится, в основном, на монопольном положении доллара в глобальной валютно-финансовой системе. На его долю приходится около 2/3 мирового денежного оборота. Размывание экономического фундамента глобального доминирования США пытаются компенсировать усилением военно-политического давления на конкурентов. Доля США в мировых военных расходах составляет 37%[20]. При помощи глобальной сети военных баз, информационного мониторинга, электронной разведки они пытаются удерживать контроль на всем миром, пресекая попытки отдельных стран вырваться из долларовой зависимости. Однако делать это им становится все сложнее – осуществлению необходимых для удержания лидерства структурных изменений мешает инерция связанных в устаревших основных фондах инвестиций, а также гигантских финансовых пирамид частных и государственных обязательств. Для сбрасывания их быстро нарастающего бремени и сохранения монопольного положения в мировой валютно-финансовой системе, они объективно заинтересованы в мировой войне. Невозможность ее проведения обычным способом из-за рисков применения оружия массового поражения, США пытаются компенсировать развязыванием серии региональных войн. В совокупности они складываются в глобальную хаотическую войну.

Создавая «управляемый хаос» организацией вооруженных конфликтов в зоне естественных интересов ведущих стран мира, США сначала провоцируют эти страны на втягивание в конфликт, а затем проводят кампании по сколачиванию против них коалиций государств с целью закрепления своего лидерства. При этом США получают недобросовестные конкурентные преимущества, отсекают неконтролируемые ими страны от перспективных рынков, создают себе возможность облегчить бремя государственного долга за счет замораживания долларовых активов этих стран и обосновать многократное увеличение своих государственных расходов на разработку и продвижение новых технологий, необходимых для роста американской экономики.

С точки зрения циклов мирового экономического и политического развития, период 2014 – 2018 гг. соответствует периоду 1939 – 1945 гг., когда разразилась Вторая мировая война. Конфликты в Северной Африке, Ираке, Сирии и на Украине – только начало целой череды взаимосвязанных конфликтов, инициируемых США и их союзниками. С помощью стратегии «управляемого хаоса» они стремятся решить свои экономические и социально-политические проблемы, подобно тому, как США решали свои проблемы во время Второй мировой войны, которую в Америке называют «хорошей войной».

Исторический опыт свидетельствует о том, что войны в Европе были важнейшим источником экономического подъема и политического могущества США. Последние стали сверхдержавой вследствие Первой и Второй мировых войн, которые повлекли гигантский отток капиталов и умов из воюющих между собой европейских стран в Америку. Третья мировая война, оставшаяся холодной, завершилась распадом мировой социалистической системы, что дало США приток более триллиона долларов, сотен тысяч специалистов, тонн плутония и других ценных материалов, множества уникальных технологий. Все эти войны были спровоцированы при активном участии американской «пятой колонны» в поверженных странах в лице контролируемых, финансируемых и поддерживаемых американскими спецслужбами шпионов, олигархов, дипломатов, чиновников, бизнесменов, экспертов и общественных деятелей. И сегодня, сталкиваясь с экономическими трудностями, США вновь пытаются развязать в Европе очередную войну против России для присвоения их ресурсов.

Американская тактика ведения современной мировой войны

Развертываемая США мировая хаотическая война ведется с широким применением оружия нового технологического уклада, являясь одновременно катализатором его становления в американской экономике. Это, прежде всего, информационно-коммуникационные технологии и основанное на их применении высокоточное оружие, обеспечивающие американским военным системное превосходство в управлении боевыми действиями и минимизацию потерь. Их дополняет широкое применение когнитивных технологий, которые превращают СМИ в высокоэффективное психотропное оружие массового поражения сознания людей, а дипломатию – в психо-паралитическое оружие, поражающее политическую волю руководителей противника.

Как показывают все организованные США войны последних двух десятилетий, начиная с Ирака и Югославии и заканчивая Украиной, по типу применяемых технологий они носят сложносоставной характер, где собственно военная составляющая выполняет роль «последнего аргумента», применяясь на завершающей фазе. До этого основное внимание уделяется внутренней дестабилизации намеченного для агрессии региона, для чего используется психотропное информационное оружие, нацеленное на дестабилизацию общественного сознания и дискредитацию традиционной морали. Иными словами – на расшатывание устоев общества, которому СМИ внушаются агрессивные и даже человеконенавистнические ориентиры с целью развязывания вооруженных конфликтов как внутренних, так и внешних. Одновременно происходит подкуп и установление контроля над властвующей элитой путем втягивания влиятельных семей и перспективной молодежи в особые отношения с США и их союзниками по НАТО посредством зарубежных счетов и накоплений, обучения, грантов, приглашений на престижные мероприятия, предоставления гражданства, приобретения имущества. Это позволяет американским спецслужбам манипулировать как общественным мнением, так и властвующей элитой, провоцируя внутренние и внешние конфликты.

При этом сами американцы выбирают противников и затем управляют боевыми действиями, а также определяют победителей и назначают наказание проигравшим. Так было с Ираком, который спровоцировали напасть на Кувейт и затем показательно наказали. С Сербией, руководителю которого пообещали безопасность в обмен на воздержание от нанесения неприемлемого ущерба странам НАТО и затем показательно разгромили и осудили. Со странами Северной Африки, руководители которых были введены в заблуждение знаками внимания, а затем отданы на растерзание обезумевшей от вседозволенности толпы. С Януковичем, которого долго обхаживали американские консультанты, к которым в решающей фазе присоединились ведущие чиновники и политики США и ЕС с одной только целью – уговорить не применять силу в отношении распоясавшейся оппозиции, чтобы затем принести в жертву своим агентам и захватить власть.

Ключевое значение в американской тактике развязывания войны имеет сочетание подкупа властвующей элиты, установления контроля над СМИ и персонального обволакивания первых лиц государства. Добиваясь контроля над общественным сознанием страны, с одной стороны, и парализуя политическую волю ее руководства, с другой стороны, американские спецслужбы организуют конфликты и манипулируют их участниками, добиваясь нужного США результата.

Внешне развязываемые США войны кажутся бессмысленным хаосом. В действительности они организуются и слаженно проводятся всеми заинтересованными ведомствами США в сочетании с соответствующими действиями американского крупного капитала, СМИ и разветвленной агентурной сети. И результаты, которого добиваются США в результате этого хаоса, вполне запланированы: американские корпорации получают контроль над природными ресурсами и инфраструктурой поверженных стран, банки замораживают их активы, специально обученные вандалы разворовывают исторические музеи, финансовая система жестко привязывается к доллару. Все организованные США войны многократно окупились, включая войну в Афганистане, в результате которой контролируемые американскими спецслужбами потоки наркотиков в Россию и Европу увеличился на порядок.

Важнейшее значение в американской тактике развязывания войны имеют переговоры с потенциальной жертвой, бдительность которой усыпляется безграничной демагогией относительно недопустимости применения насилия, нарушения свободы слова, принципов демократии и правового государства. Главным козырем американской переговорной тактики является банальный обман. Настолько циничный, что жертва, обремененная моральными ценностями, никак не может поверить в то, что ее просто разводят для заклания. Классическим примером этой тактики является организация госпереворота на Украине.

Пока президент Янукович соглашался подписать соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом, он всячески обхаживался и нахваливался высокопоставленными чиновниками и политиками США и ЕС, которые одновременно поддерживали подконтрольную им оппозицию и «рыли ему яму». Как только он отказался от подписания этого соглашения, американские и европейские спецслужбы тут же начали организацию государственного переворота. Они оказали массированную информационную, политическую и финансовую помощь евромайдану, сделав из него плацдарм для захвата власти. Антигосударственные акции, включая преступные нападения на сотрудников правоохранительных органов, захват административных зданий, сопровождавшиеся убийствами и избиениями, поддерживались, организовывались, планировались с участием американского посольства, европейских чиновников и политиков, которые не просто «вмешивались» во внутренние дела Украины, а вели агрессию против нее руками выращенных ими нацистских боевиков.

В ходе многочисленных переговоров с Януковичем и с Россией Западная сторона ни разу не выполнила своих обязательств. Неизменным результатом всех переговоров являлся прямой обман со стороны чиновников и политиков США и ЕС, использовавших переговоры для дезориентации партнеров и выигрыша времени, необходимого для подготовки следующих операций. Так, высокопоставленные американские и европейские чиновники, усыпляя бдительность Януковича уговорами о неприменении силы, готовили нацистов к его насильственному свержению. Затем они использовали женевские переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе для того, чтобы подконтрольная им хунта успела мобилизовать вооруженные силы против русского населения Украины. Сразу же после достижения договоренности о разоружении незаконных формирований и начале общенационального диалога вице-президент США Байден прибыл в Киев, чтобы поддержать действия хунты по проведению карательной операции украинской армии против донбасского сопротивления. Бесконечно заверяя российского президента в приверженности миру и призывая к прекращению насилия, руководство США и ЕС последовательно поддерживают усиление террора украинских военных против населения Донбасса. При этом, стоило России пойти навстречу договоренностям о деэскалации конфликта и отвести войска от украинской границы, нацистская хунта стала резко наращивать свои вооруженные силы в зоне конфликта и приступила к применению авиации и бронетехники против населения Донбасса.

Факты говорят о том, что американцы использовали переговоры исключительно для обмана партнеров. Выдавая себя за миротворцев и защитников прав человека, в действительности они прокладывали дорогу к насильственному захвату власти нацистам, которых затем поддержали в легализации своих боевиков на воинской службе и подтолкнули на применение армии против русского населения. При этом подконтрольные американцам и их ставленникам СМИ во всем обвиняют Россию, старательно делая из нее образ врага для Украины и пугало для Европы.

Апофеозом циничной политики США стала провокация с уничтожением малазийского пассажирского самолета украинскими военными. Это преступление понадобилось им для интернационализации конфликта и втягивания в войну ЕС после того, как стала понятна неспособность нацистской хунты подавить сопротивление на Донбассе. Попытки спровоцировать руководство России на ввод войск и вступление в войну с Украиной массовыми убийствами мирных жителей донбасских городов тоже не сработали. Тогда американские спецслужбы решили зайти с другой стороны и спровоцировать на агрессию против России европейские страны, обвинив в расстреле пассажирского самолета с европейскими пассажирами пророссийских ополченцев. Разоблачение сфабрикованной СБУ фальшивки с их переговорами, а также приведенные российским Генштабом неопровержимые факты причастности украинской армии к авиакатастрофе, доказывают, что это провокационное убийство было спланировано и осуществлено американской агентурой украинских спецслужб в целях втягивания в войну против России европейских стран НАТО.

Из этого анализа следует, что США с самого начала украинского кризиса неуклонно следуют стратегии его раздувания в европейско-российскую войну, оправдывая все преступления нацистской хунты, финансируя и вооружая ее, прикрывая дипломатически и принуждая своих европейских союзников делать то же самое. Возникает вопрос, зачем они это делают?

Цели американской агрессии на Украине

Больше всех от американской стратегии на принудительную евроинтеграцию Украины страдает сама Украина, которая обрекается этой войной на раскол, перешедший в гражданскую войну, гуманитарную и экономическую катастрофу. Очевидно, что эта стратегия никак не соответствует национальным интересам Украины, также как и интересам подавляющего большинства ее граждан.

Нельзя считать целью американской стратегии и саму евроинтеграцию Украины, ели под ней понимать насаждение так называемых «европейских ценностей». Установленный американскими спецслужбами режим управления Украиной не имеет ничего общего ни с ценностями правового государства, ни с принципами демократии, ни защитой прав человека, которые ежедневно открыто попираются нацистской хунтой, совершающей массовые убийства своих граждан. Своей политикой проамериканская хунта отвергает все ценности «европейского выбора», за исключением, может быть, гомосексуализма. Она фактически лишила граждан всех демократических свобод: слова, собраний, выборов. Не согласные с нацистской политикой властей граждане подвергаются репрессиям, избиениям и убийствам. Судебно-правовая система стала орудием политических репрессий, а армия – средством террора. Выборы украинского президента стали не более чем спектаклем, участие в котором принимали только назначенные хунтой актеры с заранее написанным сценарием.

Как хорошо видно по риторике и действиям американских политиков и должностных лиц, украинский конфликт изначально организовывался США против России, в котором нацистская хунта выступает не более чем орудием в руках у американского руководства, а народ Украины используется в качестве «пушечного мяса» и одновременно жертвы в игре по провоцированию российской «агрессии».

Непосредственной целью этой войны является отрыв Украины от России, что в качестве важнейшей геополитической задачи Запада ставили упомянутые выше Бисмарк и Бжезинский. К обозначенной цели отрыва Украины от России США шли все два десятилетия после распада СССР, потратив на выращивание антироссийской политической элиты в Киеве, по сведениям помощника Госсекретаря США Нуланд, более 5 млрд.долл[21].

По замыслу НАТОвских стратегов, отрыв Украины от России должен быть оформлен подчинением Украины Евросоюзу в форме Ассоциации, посредством которой Киев отдает суверенные права Украины в области регулирования внешнеэкономической деятельности, проведения внешней и оборонной политики Брюсселю. Отказ Януковича подписывать Соглашение об ассоциации был воспринят США как выход украинского руководства из подчинения и как угроза возобновления естественного процесса восстановления единого экономического пространства с Россией. Для предотвращения вступления Украины в Таможенный союза с Россией, Белоруссией и Казахстаном и возвращения Украины на путь европейской интеграции, собственно, и был организован государственный переворот, сразу после которого лидеры ЕС поспешили подписать с нелегитиминой нацистской хунтой противоречащий украинской Конституции договор об ассоциации.

Однако, как показывают сегодняшние действия США, одного только перехода Украины под юрисдикцию ЕС в рамках навязанного Киеву Соглашения об ассоциации им недостаточно. Они хотят столкнуть Украину с Россией в военном конфликте и втянуть в этот конфликт Евросоюз. Заставляя подчиненную им нацистскую хунту вести полномасштабную войну на Донбассе, США создают в центре Европы расширяющуюся воронку хаоса, которая нацелена на втягивание в братоубийственный конфликт вначале России, а затем и близлежащих европейских стран. Делается это не только для ослабления России, но и для ухудшения положения Евросоюза.

Во-первых, обвинение России в агрессии позволяет ввести финансовые санкции с целью замораживания (списания) американских обязательств перед российскими структурами в размере несколько сотен миллиардов долларов для облегчения запредельного долгового бремени США.

Во-вторых, замораживание российских активов в долларах и евро повлечет неспособность их владельцев обслуживать свои обязательства перед, в основном, европейскими банками, что создаст последним серьезные трудности, чреватые банкротством некоторых из них. Дестабилизация европейской банковской системы будет стимулировать отток капитала в США для подержания долларовой пирамиды их долговых обязательств.

В-третьих, санкции против России нанесут ущерб странам ЕС на сумму около триллиона евро, что ухудшит и без того плохое состояние европейской экономики, ослабит ее положение в конкурентной борьбе с США.

В-четвертых, санкции против России облегчают вытеснение с европейского рынка российского газа с целью его замещения американским сланцевым. То же касается многомиллиардного восточноевропейского рынка тепловыделяющих элементов для атомных электростанций, который технологически ориентирован на поставки из России.

В-пятых, втягивание европейских стран в войну с Россией усилит их политическую зависимость от США, что облегчит последним решение задачи навязывания ЕС зоны свободной торговли на выгодных США условиях.

В-шестых, ослабление России дает возможность восстановить над ней контроль и получить стратегическое преимущество в борьбе за глобальное лидерство с Китаем.

В-седьмых, война против России дает повод для наращивания военных расходов в интересах военно-промышленного комплекса США.

Сами США от развязываемой ими новой войны в Европе почти ничего не теряют. В отличие от европейских стран, с Россией они торгуют мало и их рынки почти не зависят от российских поставок. Как и в предыдущих европейских войнах, они будут в чистом выигрыше.

Таким образом, натравливая нацистскую хунту на Россию, США ничем не рискуют и, наверняка, выигрывают. Поэтому в целях провоцирования России на военные действия против Украины американские советники навязывают своим киевским ставленникам использование самого жестокого по отношению к населению оружия: фугасно-осколочных и фосфорных снарядов, кассетных авиабомб, мин. Ведь, чем больше будет жертв, тем выше ожидания российского военного вмешательства для защиты русского населения и, тем выше риск новой европейской войны, нужной США для сохранения мирового доминирования в условиях глобальных структурных изменений, обусловленных сменой технологических укладов.

Выше были проанализированы мотивы движущих сил американской стратегии по организации мировой хаотической войны в Европе. Агрессия США против Украины полностью объясняется этими мотивами. В дополнение к ним следует указать на трофеи, которые США уже получили, приведя к власти подконтрольное им правительство: присвоение государственных активов Украины, включая газотранспортную систему, месторождения полезных ископаемых, ценности искусства и культуры; захват важных для американских корпораций украинских рынков атомного топлива, самолетов, энергоносителей.

Таким образом, война на Украине для США - это еще и бизнес. Судя по сообщениям СМИ, они уже окупили свои расходы на майданную и оранжевую революции. Дополнительно они решили давно вынашивавшуюся ими задачу отрыва Украины от России, превращение бывшей Малороссии во враждебное России государство с целью недопущения ее участия в евразийском интеграционном процессе.

Исходя из этого анализа не вызывает сомнений долгосрочный и последовательный характер американской агрессии против России на Украине. Удивляет позиция европейских государств, которые плетутся в хвосте США, провоцируя своим бездействием перерастание конфликта в полноценную войну в центре Европы. Кто, как не они должны понимать опасность нацизма. Лавина организованных США войн в Северной Африке, на Ближнем и Среднем Востоке, на Балканах и теперь на Украине угрожает, прежде всего, Европе, за счет разорения которой в ходе двух мировых войн прошлого столетия возникло американское экономическое чудо. Сегодня, как и в 30-е годы Великой депрессии, американская олигархия делает ставку в решении своих экономических проблем на еврофашизм.

Еврофашизм как средство американской агрессии

Происходящие на Украине события направляются злым духом нацизма и фашизма, казалось бы давно выветрившимся после Второй Мировой войны. Спустя 70 лет, он вновь «вышел из бутылки», пугая не только символикой и риторикой гитлеровских прихвостней, но и навязчивым «драг нах остен». Откупорили эту бутылку с джином войны вновь англосаксы: так же, как 76 лет назад в Мюнхене, они благословили Гитлера на поход на Восток, сегодня в Киеве они усердно натравливают украинских нацистов на войну с Россией. Возникает вопрос: почему в этом разжигании новой войны участвуют европейские лидеры, у которой как будто отшибло историческую память?

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно дать правильные определения происходящим событиям. Для этого необходимо выделить их ключевые составляющие, основываясь на фактах. Факты всем известны: Янукович отказался подписывать навязывавшееся Украине Соглашение об ассоциации с ЕС, после чего США и их союзники по НАТО физически отстранили его от власти, устроив в Киеве насильственный госпереворот и приведя к власти нелегитимное, но полностью управляемое ими правительство. О том, что целью этого преступления было втягивание Украины в ассоциацию с ЕС, свидетельствует скоропостижное подписание указанного соглашения со своими марионетками спустя месяц после захвата ими власти. Руководители европейских государств под присмотром еврокомиссаров подписали с преступниками, организовавшими нацистский госпереворот, политическую часть этого соглашения, которая устанавливает, что Украина обязуется следовать внешней и оборонной политике ЕС, участвовать под руководством Евросоюза в урегулировании региональных гражданских и вооруженных конфликтов.

Смысл соглашения об ассоциации с Евросоюзом для Украины заключается в передаче Брюсселю суверенных функций регулирования торговли, внешнеэкономической деятельности, технического регулирования, ветеринарного, санитарного и фитосанитарного контроля, а также в открытии рынка для европейских товаров. В этом соглашении на тысяче страниц расписаны директивы ЕС, которые Украина обязуется выполнять. В каждом разделе фиксируется, что законодательство Украины должно в одностороннем порядке приводиться в соответствие с требованиями Брюсселя. При этом обязательства Украины выполнять директивы Брюсселя касаются не только действующих сегодня норм, но и будущих, в выработке которых Украина никакого участия принимать не будет.

Попросту говоря, после подписания Соглашения Украина становится колонией Европейского Союза, слепо подчиняясь всем его требованиям. В том числе тем, которые украинская промышленность выполнить не может, и которые ущербны для экономики Украины. Она полностью открывает свой рынок для европейских товаров, что влечет рост импорта на 4 миллиарда долларов и вытеснение неконкурентоспособности украинской промышленности. Она должна выйти на европейские стандарты, для чего требуются 150 миллиардов евро инвестиций в модернизацию экономики, источники которых отсутствуют[22].

Расчеты, сделанные украинскими и российскими экономистами, свидетельствуют о том, что Украину после подписания Соглашения ждет ухудшение и без того дефицитного торгового и платежного балансов и, как следствие – дефолт[23]. При этом ЕС получает определенную выгоду в расширении рынка сбыта своих товаров и приобретении обесценившихся украинских активов. Американским корпорациям достаются месторождения сланцевого газа, которые они хотят дополнить трубопроводной инфраструктурой и рынком ТВЭЛов для атомных электростанций. Главная же цель носит геополитический характер - после подписания Соглашения Украина не может стать участником Таможенного союза с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Для достижения этой цели США и ЕС пошли на совершение агрессии против Украины, организовав вооруженный захват власти своими ставленниками. Обвиняя Россию в аннексии Крыма, они захватили всю Украину посредством установления власти подконтрольной им хунты. Ее задачей является лишение Украины суверенитета и ее подчинение ЕС посредством подписания Соглашения об ассоциации.

По сути, произошедшее означает насильственное подчинение Украины Евросоюзу – иными словами, еврооккупацию. Руководители ЕС, которые навязчиво твердят о законопослушности и принципах правового государства, попирая все нормы права, подписывают нелегитимное соглашение с нелегитимными представителями Украины. Янукович был свергнут потому, что отказался его подписать. Но его отказ объясняется не только содержательными соображениями, но и тем, что он не имел юридического права это делать, так как данное соглашение противоречит украинской конституции, которая не предусматривает передачу суверенных прав государства другой стороне[24].

Согласно украинской Конституции, чтобы подписать международное соглашение, которое ей противоречит, сначала нужно изменить Конституцию. Захватившая власть антиконституционным путем хунта это требование проигнорировала. Из этого следует, что США и ЕС организовали свержение законной власти Украины с целью лишения ее политической самостоятельности. Следующим шагом руками поставленных ими у власти политических марионеток они навязали Украине ущербное для нее Соглашение об ассоциации, переводящее украинскую территорию под юрисдикцию ЕС и лишающее ее правовой самостоятельности и национального суверенитета. И, хотя в отличие от оккупации Украины в 1941 году, нынешняя еврооккупация проходит пока без вторжения иностранных войск, ее принудительный характер не вызывает сомнения. Так же, как фашисты лишили население оккупированной ими Украины всех гражданских прав, нынешняя хунта и стоящие за ней США и ЕС относятся к противникам евроинтеграции как к преступникам, огульно обвиняя их в сепаратизме и терроризме, бросая в тюрьмы и просто расстреливая руками нацистских боевиков.

Использование нацистов и религиозных фанатиков в интересах подрыва политической стабильности в различных регионах мира - излюбленный способ американских спецслужб, который они практикуют против России на Кавказе, в Средней Азии, а теперь уже и в Восточной Европе. Инициированная ими с поляками и еврочиновниками программа Восточного партнерства изначально была нацелена против России с целью отрыва от нее бывших союзных республик. Этот отрыв юридически закрепляется созданием ассоциаций этих государств с ЕС, для политического обоснования которых нагнеталась русофобия и мифология о европейском выборе. Последний искусственно противопоставляется евразийской интеграции, которая ложно преподносится западными политиками и СМИ как реставрация СССР.

США считают главной угрозой осуществлению своих планов установления контроля евробюрократии над постсоветским пространством процесс евразийской интеграции, успешно развивающийся вокруг Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. Для пресечения участия в этом процессе Украины США и ЕС вложили миллиарды долларов на создание сетей антироссийского влияния. Параллельно, опираясь на подконтрольные американским медиа-магнатам СМИ, США натравливают европейских чиновников на Россию в целях изоляции бывших союзных республик от евразийского интеграционного процесса. Порожденная ими программа Восточного партнерства стала ширмой для агрессии против России на постсоветском пространстве. Эта агрессия ведется в форме принуждения постсоветских государств к ассоциации с ЕС, в рамках которой они передают суверенные функции торгово-экономической, внешней и оборонной политики Еврокомиссии.

Ни в одной из бывших союзных республик программа Восточного партнерства не увенчалась бесконфликтным демократическим правовым решением. Белоруссия уже сделала свой выбор, создав с Россией Союзное государство. То же относится к Казахстану, образовавшему с Россией и Белоруссией Таможенный союз. Армения и Киргизия приняли решения о присоединении к нему. Гагаузия отказалась воспринять русофобию в качестве основы молдавской политики, проведя референдум о том же и поставив под сомнение легитимность европейского выбора Кишиневом. Этот выбор последовательно отвергается Приднестровьем, которое считается частью Молдавии. Это не помешало европолитикам подписать с подконтрольным правительством Молдавии Соглашение об ассоциации, провоцируя тем самым окончательный раскол страны. Единственная республика, принявшая относительно легитимное решение о создании ассоциации с ЕС – Грузия – расплатилась за европейский выбор своего руководства экономической катастрофой и частью территории, населенной несогласными жить под еврооккупацией гражданами. Тот же сценарий сегодня навязывается Украине с потерей части территории с гражданами, не приемлющими европейский выбор своего руководства, а также с погружением в экономическую и гуманитарную катастрофу.

Принуждение Украины к ассоциации с ЕС замешивается на русофобии как реакции уязвленного украинского общественного сознания на решение крымчан о воссоединении с Россией. Поскольку большинство украинцев все еще не разделяет себя с Россией, им навязывается восприятие этого эпизода как агрессии России, аннексировавшей часть их территории. Именно об этой угрозе говорил Бжезинский, рассуждая о финляндизации Украины в целях анестезии сознания российской политической элиты в ходе американской операции по отсечению Украины от исторической России[25]. Под этой анестезией российскому общественному сознанию вменяется чувство вины за мифическое угнетение украинского народа, а последнему – чувство ненависти к России, с которой он якобы боролся за Мало- и Новороссию.

Происходящая сегодня антироссийская истерия украинских СМИ, поражающая своей оголтелой русофобией, только поверхностному наблюдателю кажется спонтанной реакцией на крымскую драму. На самом деле на наших глазах происходит формирование украинской версии еврофашизма как главного орудия разжигания мировой войны против России.

К сожалению, «история учит тому, что она ничему не учит». Это беда для Европы, которая неоднократно сталкивалась с протофашистской моделью власти, которая сформировалась на Украине. Это симбиоз нацистов и крупного капитала. Именно этот симбиоз породил Гитлера, которого поддержала крупная немецкая буржуазия, соблазнившись в годы Великой депрессии возможностью под прикрытием национал-социалистической риторики заработать на госзаказах и милитаризации экономики. И не только немецкая, но и американская, и европейская. С гитлеровским режимом сотрудничали корпорации практически всех европейских стран и США.

Не все европейские лидеры-участники Мюнхенского сговора понимали, что вслед за факельными шествиями появятся печи Освенцима, и десятки миллионов людей погибнут в огне мировой войны. Сейчас то же самое происходит в Киеве, только вместо «Хайль Гитлер!» кричат «Слава героям!», прославившимся сожжением беззащитных белорусских женщин и стариков в Хатыни, резней польских крестьян на Волыни, расстрелом евреев в Бабьем Яру. При этом украинский олигархат, включая руководителя Объединенной еврейской общины Украины, президента Европейского еврейского союза (EJU), гражданина Израиля Коломойского, финансирует антисемитов и нацистов Правого сектора, составляющих силовую основу нынешней украинской власти. Спонсоры Майдана забыли, что в симбиозе нацистов и крупной буржуазии нацисты всегда подминают либеральных бизнесменов. Последним приходится либо самим становиться нацистами, либо покидать страну. Это уже происходит на Украине: оставшиеся там олигархи соревнуются с фюрерами правого сектора в русофобской риторике, а также в присвоении собственности сбежавших в Москву своих бывших партнеров.

Европейские политики, аплодирующие маниакальным призывам киевских фюреров бороться с российской «оккупацией» до последнего москаля, явно недооценивают опасности нацистов, которые всерьез считают себя «высшей расой», а всех остальных, включая спонсирующих их бизнесменов - «нелюдями», по отношению к которым можно применять любые формы насилия. Поэтому в симбиозе нацистов и крупной буржуазии нацисты всегда побеждают буржуазию. Нет никаких сомнений, что если бандеровцев не остановить силой, то нацистский режим на Украине будет развиваться, расширяться, проникать все глубже. Сомнение остается в отношении европейского выбора Украины, который все больше отдает фашистским духом восьмидесятилетней давности.

Конечно, современный еврофашизм сильно отличается от своей немецкой, итальянской или испанской версий прошлого века. Европейские национальные государства ушли в прошлое, войдя в Евросоюз и подчинившись евробюрократии. Последняя стала ведущей политической силой Европы, легко подавляя претензии на суверенитет европейских государств. Эта сила заключается не в армии, а в монополии на эмиссию денег, масс-медиа и регулирование торговли, которые осуществляются евробюрократией в интересах крупного капитала. Во всех конфликтах с национальными государствами последнего десятилетия евробюрократия неизменно выходила победителем, навязывая европейским нациям свои технические правительства и свою политику. Последняя отличается последовательным отрицанием всех национальных традиций, начиная от норм христианской морали и заканчивая венгерскими шпикачками.

Универсальные бесполые и безыдейные европолитики мало напоминают бесноватых фюреров «третьего рейха». Общим у них является лишь маниакальная уверенность в своей правоте и готовность к насильственному принуждению людей к повиновению. Хотя формы этого принуждения у современных еврофашистов стали куда более мягкими, методика остается жесткой. Она не терпит инакомыслия и допускает применение силы вплоть до физического истребления несогласных с политикой Брюсселя. Может быть, десятки тысяч погибших в борьбе за насаждение «европейских ценностей» в Югославии, Грузии, Молдавии, а теперь уже и на Украине не столь впечатляют, как миллионы жертв немецко-фашистских захватчиков во Второй мировой войне. Но кто считал косвенные человеческие потери – от насаждения гомосексуализма и наркомании, разорения национальных производств, деградации культуры? Целые европейские нации исчезают сегодня в горниле евроинтеграции.

Фашизм в переводе с итальянского fascio означает союз, объединение. В современном понимании – это объединение без сохранения идентичности интегрируемых объектов: людей, социальных групп, стран. Нынешние еврофашисты стремятся уничтожить не только национальные экономические и культурные отличия, но и индивидуальное разнообразие людей, включая половозрастную дифференциацию. При этом агрессивность, с которой еврофашисты ведут борьбу за расширение своего пространства, подчас напоминает паранойю гитлеровцев, озабоченных завоеванием жизненного пространства для арийского сверхчеловека. Достаточно вспомнить истерики европейских политиков на Майдане и в украинских СМИ. Они оправдывали преступления сторонников евроинтеграции и огульно обвиняли несогласных с европейским выбором Украины в полном соответствии с методикой Геббельса, которая исходила из принципа: чем чудовищнее ложь, тем больше она похожа на правду.