Хранить данные в «облаке» по разным причинам мечтают многие. И лишь недавно данная мечта начала приобретать вполне отчетливые физические очертания. Точнее, с тех пор, как корпорации начали бороться за пользователей, предоставляя им то одну плюшку, то другую, а то и сразу десять терабайт.

А в выигрыше тут оказывается, в первую очередь, сам пользователь, поскольку, корпорации, скрепя сердце, всё увеличивают и увеличивают лимиты всеми возможными способами. Другие, впрочем, пошли по пути усовершенствования качества и увеличения количества услуг облачного сервиса, ограничиваясь при этом скромным количеством гигабайт.

Поэтому недалёк уже тот день, когда на физических дисках будет храниться только сама система со своими файлами (да и то только потому, что интернеты пока даже отдаленно не дают скорости внутренних интерфейсов ПК), а всё остальное — в облаке. Или нескольких облаках — для надежности.

Dropbox

Разумеется, на первое место нужно поставить всем известный Dropbox, который уже стал именем нарицательным. Дропбокс не последовал модным тендециям «больше терабайт, ещё больше», вместо этого сервис предлагает массу дополнительных услуг, которые превращают его в неотъёмлемую часть компьютера, делая близким к идеалу «всё храню в облаке». А бесплатно можно получить только 2 Гбайта, которые расширяются до 16 с помощью «выполнения заданий» (например, установки клиента на телефон) или приглашения друзей (0,5 Гбайт за одно приглашение).

Разумеется, на первое место нужно поставить всем известный Dropbox, который уже стал именем нарицательным. Дропбокс не последовал модным тендециям «больше терабайт, ещё больше», вместо этого сервис предлагает массу дополнительных услуг, которые превращают его в неотъёмлемую часть компьютера, делая близким к идеалу «всё храню в облаке». А бесплатно можно получить только 2 Гбайта, которые расширяются до 16 с помощью «выполнения заданий» (например, установки клиента на телефон) или приглашения друзей (0,5 Гбайт за одно приглашение).

Размер файла варьируется в зависимости от способа загрузки: 300 Мбайт через веб-интерфейс, через клиент — без лимитов. Есть разграничение доступа: файлы могут быть общедоступными, приватными или групповым (то есть доступными только для определенной группы аккаунтов Dropbox).

Из интересных возможностей можно упомянуть историю загрузок и изменения файлов, которая позволяет восстановить данные, которые вы по ошибке удалили с сервера в течение месяца. Клиенты доступны для массы различных платформ: Windows, Mac OS и Linux, а также для мобильных iOS, Android, BlackBerry, Symbian и Bada. Для Windows Phone официальный клиент пока что разрабатывается, но можно найти неофициальный.

Впрочем, полный спектр услуг можно получить за деньги. Например, история изменения файлов может быть и бессрочной, а не только на 30 дней, всего за $3,99 в месяц или же $39 в год (годовое предложение выгодней, что легко посчитать). Те же цены действительны и для услуги восстановления предыдущих версий файлов. А если хотите больше места, тогда обратите внимание на Pro-аккаунт, который предлагает +100 Гбайт за 10 долларов в месяц. Для бизнес-пользователей ($12 за человека в месяц) доступно ещё больше интересных функций наподобие ведения логов, расширенных возможностей управления групповыми ссылками, передача аккаунта и т.д. Платные пользователи Pro-аккаунтов могут бесплатно увеличить свои объёмы еще на 32 Гбайта, приглашая друзей и получая по одному гигабайту за приглашение.

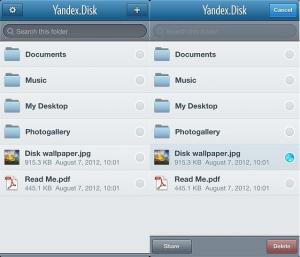

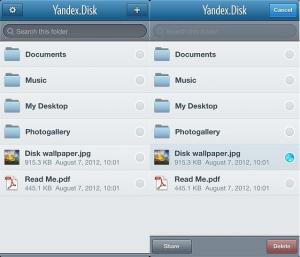

Яндекс.Диск

Одним из самых популярных решений в стратосфере облачных хранилищ является платформа Яндекс.Диск. Изначально пользователю предлагается 10 Гбайт навечно и бесплатно, размер одной закачки физически ограничен тоже 10 Гбайтами. Максимальный размер файла — те же 10 Гбайт при загрузке через программу-клиент и 2 Гбайт — при загрузке через веб-интерфейс. Периодически Яндекс устраивает аукционы неслыханной щедрости, в результате которых можно получить бесплатно и навсегда ещё несколько гигабайт — от одного до бесконечности, временно или постоянно. Плюс, конечно, приглашения друзей: принявший приглашение получит 1 Гбайт, а пригласивший — 0,5 Гбайт. Есть и платные программы: от 30 рублей в месяц за 10 Гбайт до 9000 рублей в год за 1 Тбайт. Покупка годовых пакетов позволяет экономить около 20% средств, если вы считаете, что оно того стоит.

Одним из самых популярных решений в стратосфере облачных хранилищ является платформа Яндекс.Диск. Изначально пользователю предлагается 10 Гбайт навечно и бесплатно, размер одной закачки физически ограничен тоже 10 Гбайтами. Максимальный размер файла — те же 10 Гбайт при загрузке через программу-клиент и 2 Гбайт — при загрузке через веб-интерфейс. Периодически Яндекс устраивает аукционы неслыханной щедрости, в результате которых можно получить бесплатно и навсегда ещё несколько гигабайт — от одного до бесконечности, временно или постоянно. Плюс, конечно, приглашения друзей: принявший приглашение получит 1 Гбайт, а пригласивший — 0,5 Гбайт. Есть и платные программы: от 30 рублей в месяц за 10 Гбайт до 9000 рублей в год за 1 Тбайт. Покупка годовых пакетов позволяет экономить около 20% средств, если вы считаете, что оно того стоит.

Облачные функции у Диска реализованы по полной программе: можно отсылать файл из контекстного меню, синхронизировать любую физически расположенную на вашем жестком диске папку, есть мобильные клиенты, а сам Яндекс.Диск представлен в системе в виде съемного жесткого диска, куда можно просто перетаскивать файлы в Проводнике. В веб-интерфейсе можно просматривать офисные документы, картинки, архивы, слушать MP3, смотреть видео в стриминге и даже читать электронные книги: поддерживаются популярные форматы FB2 и EPUB. Так же поддерживается автобэкап фотографий с разных мобильных устройств, а также загрузка фотографий из социальных сетей. Можно «забирать» на своё облако файлы с чужих ЯД-облаков, если у вас есть ссылка на такой файл.

И ещё одна интересная функция — если установлен клиент для компьютера, можно делать скриншоты различных типов, которые будут сразу сохраняться в облаке.

Главный недостаток — в момент синхронизации ЯД очень сильно тормозит систему не только из-за забивания всей оперативной памяти и swap, но и из-за «отжирания» приличного куска системных ресурсов. Поэтому для больших архивов с бэкапами сервис не очень годится, а для синхронизации папок с документами — вполне.

Облако.Mail.ru

Облачной сервис самого известного российского почтовика с неудобным и перегруженным рекламой интерфейсом запущен сравнительно недавно. Поэтому конфетка для пользователей выглядит довольно привлекательно: сразу же после регистрации своего почтового ящика в Mail.ru (для тех, у кого его всё ещё там нет) пользователь получает 100 Гбайт места, который может потратить по своему усмотрению.

Есть ограничения на размер файла: 2 Гбайт при загрузке через веб-интерфейс и 32 Гбайт — если это делать через приложение. Нет таких полезных вещей, как разграничение прав доступа или создание общих папок.

Да и вообще пока возможностей довольно мало, поэтому это все-таки скорее файлохранилище сегодня, чем облачный сервис. Но не будем судить строго, сервис всё-таки новый и развивается. Вполне возможно, в скором времени он дорастет и до Dropbox.

Все файлы подвергаются проверке «Касперским». Также поддерживается автоматический бэкап фотографий с разных мобильных устройств. Приложения есть для трёх основных мобильных ОС: iOS, Android и Windows Phone, и десктопных — для Windows, GNU/Linux и OS X. Всё по минимуму, в общем. Но синхронизация доступна ничуть не в худшем виде, чем у Яндекс.Диска.

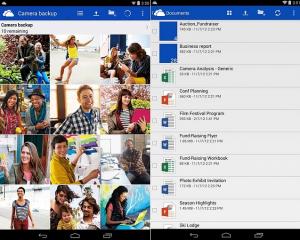

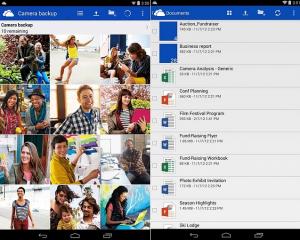

Microsoft OneDrive

Облачной сервис от производителя Windows вполне очевидно рассчитан на пользователей Windows в первую очередь, однако это не значит, что остальные будут обделены. Изначально сервис назывался SkyDrive и предлагал по 25 Гбайт первым владельцам Windows Phone. Потом гигабайты сократили до семи, а ещё чуть позже стали предлагать всем по 15 Гбайт, а купившим Windows 8 — по 25 Гбайт. Если вам этого мало, можете получить еще +5 Гбайт за приглашения друзей.

Облачной сервис от производителя Windows вполне очевидно рассчитан на пользователей Windows в первую очередь, однако это не значит, что остальные будут обделены. Изначально сервис назывался SkyDrive и предлагал по 25 Гбайт первым владельцам Windows Phone. Потом гигабайты сократили до семи, а ещё чуть позже стали предлагать всем по 15 Гбайт, а купившим Windows 8 — по 25 Гбайт. Если вам этого мало, можете получить еще +5 Гбайт за приглашения друзей.

Плюсом сервиса можно считать то, что его клиентские приложения не рассчитаны только на Windows: в числе поддерживаемых ОС значатся Android, iOS, Windows Phone, Windows (и Windows 8, разумеется), Mac OS X, MeeGo 1.2 Harmattan и Symbian Belle. Другой плюс — гибкое разграничение прав доступа для файлов и папок, что, помимо OneDrive, встречается только у Google Drive.

Все прочие возможности находятся вполне на уровне, даже возможность просмотра и редактирования документов массы форматов (среди которых и Microsoft Office, причём предлагаемая мобильная версия ничуть не хуже настольной и гораздо лучше Google Docs!). Поддерживаются полезные функции восстановления предыдущих версий файлов и в течение месяца сохраняется история редактирования.

Google Drive

Облачной сервис от Google практически копирует модель Microsoft (или наоборот — уже неважно). Сервис интегрирован во все прочие сервисы от поискового гиганта наподобие Gmail, Google+, Google Docs и остальными.

Изначально пользователю доступно 15 Гбайт пространства. Бесплатных плюшек не предусмотрено (разве что, единичные акции наподобие «100 Гбайт всем покупателям Chromebook»), а за деньги можно приобрести до 30 терабайт пространства по различным ценовым планам: от двух долларов в месяц за 100 Гбайт до трёхсот долларов в месяц за 30 Тбайт. Есть и корпоративные предложения, включающие в себя инструменты администрирования, шифрование, круглосуточную техподдержку по разным каналам и прочие вкусности.

Что же касается облачных возможностей, то они тоже реализованы по базовой программе. Можно открывать до тридцати видов файлов, включая файлы Photoshop, группировать файлы в папки, можно организовать раздельный доступ для папок и файлов. Прикрепленные к письмам файлы можно сохранить в облаке одним кликом. Есть и удобная возможность работы в оффлайн-режиме, которая включается персонально для каждого документа. Есть возможность поиска в текстах и распознавание изображений в отсканированных документах: последняя возможность интересна тем, что предлагает фотографировать смартфоном любой документ, распознать его приложением «Google Диск для Android» и сохранить в виде PDF-файла. Как и у Dropbox, доступна история изменения файлов за последний месяц. И с безопасностью проблем нет: как уверяет Google, используется протокол SSL.

Есть клиенты для большинства основных систем: Mac, Windows, Android, iOS. Официального клиента для Windows Phone нет, но есть несколько неофициальных.

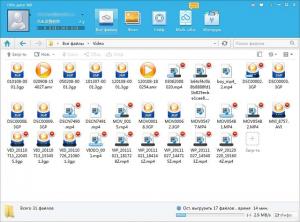

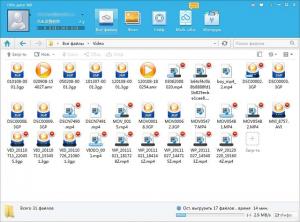

YunPan 360

Как ни странно, наиболее интересным проектом на сегодняшний день выглядит китайский сервис YunPan 360. Интересен он тем, что может дать пользователю совершенно бесплатно до 36 терабайт (да-да, именно 36 Тбайт!) места. Даже любителям гигантских медиа-коллекций этого будет достаточно — по крайней мере, в ближайшие годы. И ничего особенного для этого делать не надо.

Как ни странно, наиболее интересным проектом на сегодняшний день выглядит китайский сервис YunPan 360. Интересен он тем, что может дать пользователю совершенно бесплатно до 36 терабайт (да-да, именно 36 Тбайт!) места. Даже любителям гигантских медиа-коллекций этого будет достаточно — по крайней мере, в ближайшие годы. И ничего особенного для этого делать не надо.

Самая большая трудность в общении с сервисом — то, что он полностью на китайском языке. Конечно, можно воспользоваться Google Translate и автоматически переводить сайт (хоть и криво), но лучше всего пойти на русскоязычный форум yunpan.ru и скачать официальный клиент оттуда. Полную и почти последнюю версию, русифицированную любительским переводом, можно скачать по этой ссылке.

К сожалению, английский версии тоже нет. Поэтому любительский перевод на русский язык — это лучший на сегодня способ для тех, кто не знает китайского языка. Первоначально, после регистрации, пользователь получает «всего» 360 Гбайт пространства, потом, пройдя по ссылке, можно получить сразу же 10 терабайт, нажав на оранжевую кнопку с надписью «10Т». После чего нужно будет установить мобильную версию, зайти в неё с Android или iOS, вернуться на указанную ранее ссылку и нажать на кнопку ниже «26Т». Вот теперь у вас более 36 терабайт собственного облачного файлового хранилища где-то в Азии. Но и это еще не всё: ежедневно проводится розыгрыш дополнительных мегабайт и гигабайт, достаточно просто открывать приложение раз в день и нажимать на кнопку с подарочной коробкой в правом верхнем углу окна программы. Так можно получить от 300 Мбайт до нескольких Гбайт, при этом пропуск дня ничем не карается — можно делать это в любое время.

При синхронизации или просто перекачивании файлов сервис не съедает системные ресурсы (ни ОЗУ, ни процессора), как это делает, например, Яндекс.Диск. Максимальный размер одного закачиваемого файла составляет 10 Гбайт, максимальный размер всей закачки не ограничен. Так что 100-габайтную папку с музыкой можно перелить за один раз с легкостью, если набраться терпения — сервис не самый быстрый.

С облачными инструментами дела обстоят неплохо. Инструмент прямой отправки файлов есть, но для его интеграции нужно устанавливать сначала официальную китайскую версию (а потом русифицировать с помощью вышеупомянутого форума, заменяя языковые файлы). Если же вы воспользуетесь портативной версией без установки, то интеграции не получится. Что же касается других облачных функций, то можно делиться ссылками, отправлять их в один из китайских микроблогов, разграничивать уровни доступа. Последнее многогранно: можно сделать ссылку на файл с паролем, можно создать группу доверенных лиц, также есть интересная функция «Сейф». Смысл её заключается в некоем огороженном пространстве в облаке, для доступа к которому нужно ввести пароль. Правда, при этом не используется никакого протокола шифрования (даже HTTPS не включается), так что польза от «Сейфа» довольно сомнительна.

Другие функции аналогичны таковым у того же Dropbox: есть возможность просмотра истории загрузок (за весь период использования), также можно вернуть предыдущую версию любого файла. Есть и уникальные возможности: например, так называемая «оффлайн-загрузка», когда достаточно указать прямую ссылку на файл в Сети, и он будет закачан прямо в ваше облачное пространство автоматически. Можно включить даже маленький виджет, который будет показывать скорость выгрузки прямо на рабочем столе.

Долго ли продлится такое счастье — тоже никому неведомо. В данное время на китайском рынке идет ожесточенная война за потребителя, и вендоры наперебой предлагают одно решение выгодней другого. Скажем, крупная китайская IT-компания Tencent предлагает 10 Тбайт облачного хранилища: от YunPan её отличает наличие англоязычного интерфейса для управления из браузера, но мобильный клиент всё ещё на китайском. Или сервис Yunio: «всего» один терабайт изначально, к которому добавляется еще 1 Гбайт за каждый день использования. На фоне таких цифр два гигабайта Dropbox выглядят довольно смешно. Но как-то надёжней.

Есть у китайских облаков и ещё один существенный минус, помимо непереведенных интерфейсов: низкая скорость закачки в облако и непринятие видеофайлов.

Последнее явление временное: с апреля по ноябрь 2014 года китайское правительство объявило борьбу с порнографией, и любое видео в облака закачивать временно запрещено (но именно на YunPan почему-то нет такого прямого запрета). Что же касается низкой скорости, то у YunPan до объема в 30 Гбайт закачивается всё на вполне приличных 300-2000 Кбайт/сек, после чего скорость падает до 20-30 Кбайт/сек, в редкие мгновения поднимаясь до 200. Всё это можно решить с помощью «оффлайн-загрузки», когда большие файлы выкладываются на другое облако с публичной ссылкой и затем закачиваются на YunPan. Если вам неохота с этим связываться, то сервис Tencent с его 10 терабайтами даёт стабильную загрузку на 200-300 Кбайт/сек, но никаких видеофайлов закачать пока нельзя. Возможно, запрет будет отменен к зиме, если не продлят срок действия постановления КНР.

Почему же тогда муниципальные чиновники сочли действующую остановку «Поликлиника» небезопасной? Потому что не соблюдён тот самый ГОСТ: пешеходный переход размечен не за пассажирской платформой (по ходу движения), а перед ней. Но люди привыкли к тому, что водители пропускают их при выходе из-за транспортного средства спереди (на снимке смотрят уже на следующую полосу движения).

Почему же тогда муниципальные чиновники сочли действующую остановку «Поликлиника» небезопасной? Потому что не соблюдён тот самый ГОСТ: пешеходный переход размечен не за пассажирской платформой (по ходу движения), а перед ней. Но люди привыкли к тому, что водители пропускают их при выходе из-за транспортного средства спереди (на снимке смотрят уже на следующую полосу движения).

Помимо безопасности есть ещё соображения удобства и комфорта. Новый остановочный павильон у Дома учёных не оборудован ничем, кроме неудобного сидения: нет киоска продажи проездных билетов и сопутствующих товаров, даже урны для мусора. Всё это есть на действующей остановке «Поликлиника». Далее: парковочный карман у Дома учёных намного длиннее, чем нормальная площадка для остановки общественного транспорта.

Помимо безопасности есть ещё соображения удобства и комфорта. Новый остановочный павильон у Дома учёных не оборудован ничем, кроме неудобного сидения: нет киоска продажи проездных билетов и сопутствующих товаров, даже урны для мусора. Всё это есть на действующей остановке «Поликлиника». Далее: парковочный карман у Дома учёных намного длиннее, чем нормальная площадка для остановки общественного транспорта.

В случае переноса остановки она будет, без всякого сомнения, протоптана заново, в ближайшем лесу могут появиться и другие. В письме депутата Ляхова начальнику муниципального департамента сказано: «Также будут разбиты существующие в данном лесном массиве неблагоустроенные грунтовые тропинки. Мы получим вторую «тропинку Векуа» (проходит от ост. «Цветной проезд» к зданию НГУ), с требованием благоустройства которой вами получены десятки обращений граждан».

В случае переноса остановки она будет, без всякого сомнения, протоптана заново, в ближайшем лесу могут появиться и другие. В письме депутата Ляхова начальнику муниципального департамента сказано: «Также будут разбиты существующие в данном лесном массиве неблагоустроенные грунтовые тропинки. Мы получим вторую «тропинку Векуа» (проходит от ост. «Цветной проезд» к зданию НГУ), с требованием благоустройства которой вами получены десятки обращений граждан».