Разработанный россиянами прибор уже поставляется не только в Россию, но и в страны Евросоюза. О нем рассказал научный руководитель проекта, член-корреспондент РАН Александр Тоневицкий.

Речь идет о доклинических испытаниях новых препаратов, которые всегда проводили на животных. И вроде бы проблем не возникало, ведь геномы человека и, скажем, мыши очень похожи, а с шимпанзе мы почти родственники. Зачем что-то менять?

Александр Тоневицкий: Все не так просто. Вот только один пример. В Лондоне на добровольцах проверяли новое лекарство для лечения лейкемии и ревматоидного артрита. Ранее оно было испытано на животных. И все было прекрасно. Но у добровольцев начались проблемы: приступы удушья, рвота, жар, головная боль, кто-то стал терять сознание, а двое вообще погрузились в кому. К счастью, всех удалось спасти, но несколько добровольцев остались инвалидами.

И это не единичный случай, когда проверенные на животных препараты вдруг наносили вред человеку. Скажем, препарат "Троглитазон" был выведен с рынка, когда выяснилось, что он вызывает цирроз печени. За последние семь лет из-за невыявленных побочных эффектов препаратов в мире погибло более 1500 человек и пострадало более 130 тысяч. В чем же дело? Почему на людей некоторые препараты действуют не так, как на животных? Ученые постепенно разбираются в этих странных случаях. Да, мы во многом похожи, но тем не менее мы разные.

Так, оказалось, у нас есть определенные иммунные клетки со специфическими рецепторами, которых нет у животных. Это и стало причиной неприятностей с добровольцами во время экспериментов в Лондоне.

А сейчас уже есть оценки, что испытания на грызунах позволяют с точностью около 40-45 процентов определить, окажут ли они токсическое действие на человека, проще говоря, повредят ли его здоровью.

То есть самые успешные результаты испытаний на животных не гарантируют человеку безопасности?

Александр Тоневицкий: Не только это заставляет ученых искать обходные пути, пытаться по максимуму выводить животных из таких экспериментов. Чтобы протестировать один новый препарат, нужно от 5 до 20 тысяч лабораторных животных, а всего мы их приносим в жертву миллионами. Не случайно во всем мире нарастают протесты защитников животных, что для фармкомпаний превращается в проблему.

И еще проблема - дороговизна. Создание лекарства - это долгая и очень дорогая история, которая в среднем занимает около 15 лет. Доклинические испытания одного препарата обходятся от одного до десяти миллионов долларов! А затраты на вывод на рынок одного препарата составляют в среднем 1,8 миллиарда долларов. В целом же затраты на новые разработки в мире уже превысили 100 миллиардов долларов в год. Все это вместе взятое заставляет ведущие мировые фирмы искать принципиально новые технологии создания лекарств. Одной из самых перспективных считается технология "Человек на чипе".

В чем его суть?

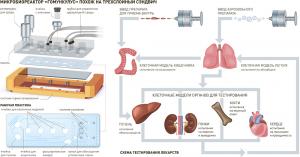

Александр Тоневицкий: Идея, в принципе, проста: создать из клеток модели разных органов человека, которые первыми принимают на себя воздействие лекарства, кишечника, печени, почек, сердца, легких, кожи. Затем их объединяют системой микроканалов - аналогов нашей кровеносной системы. Получается аналог основных систем жизнедеятельности человека. И с использованием этой системы органов уже можно тестировать препараты-кандидаты.

Но каждый орган - это ассорти из множества самых разных клеток. Ту же печень не соберешь как конструктор "Лего"... Иначе уже давно ученые бы "слепили" разные органы.

Александр Тоневицкий: На самом деле типов клеток у каждого органа не так много, скажем, у печени их около десяти. Но вы правы, собрать из них печень сегодня никто в мире не может. Все идут иным путем. Он основан на том, что главные функции в печени берут на себя всего 1-2 типа клеток. Аналогичная ситуация и с другими органами. То есть этого вполне хватает, чтобы отобразить их главные функции: для кишечника - это адсорбция вещества и его всасывание в кровь, для печени - способность метаболизировать вещество, производство альбумина и цитохромов, для легких - адсорбция и транспорт кислорода и углекислого газа. Для клеток сердца важно, чтобы они постоянно пульсировали, чтобы сердце не останавливалось от воздействия лекарств. Взяв по минимуму клеток от каждого органа, мы собрали нашу биотехнологическую платформу "Гомункулус", воспроизводящую физиологические процессы организма, на которой тестируем лекарства. По сути, это микрочип размером 5 на 10 см, где размещены ячейки с "органами", которые соединены каналами диаметром с человеческий волос. По ним циркулирует "кровь"-биораствор.

Как выглядит проверка?

Александр Тоневицкий: Если тестируем, например, таблетку, то капаем данный препарат в ячейку с "кишечником". Он всасывается в кровь сквозь клетки и стенки полупроницаемой мембраны и кровотоком отправляется в "печень". Если требуется накожное введение, то препарат капают в ячейку с "кожей", аэрозольное - в "легкие". "Гомункулус" может выявить на самых ранних стадиях испытания лекарств, насколько оно токсично. Скажем, если оно поражает клетки "кишечника" и "печени", то на животных его уже можно не проверять, а сразу забраковывать. Кроме того, прибор может оценить, насколько эффективен этот препарат для лечения конкретных заболеваний. В то же время "Гомункулус" может оценить другие очень тонкие вещи. Ведь после воздействия лекарства мы можем достать клетки и посмотреть, что в них произошло, тот ли механизм действия. Оценить, например, как препарат взаимодействовал с тем или иным рецептором, куда дальше пошел сигнал, какой запущен каскад генов и т.д. И главное - какой эффект в итоге получен. Таким образом, уже в процессе создания лекарства можно проверять и вносить коррективы. В этом большое преимущество данной технологии.

Александр Тоневицкий: Если тестируем, например, таблетку, то капаем данный препарат в ячейку с "кишечником". Он всасывается в кровь сквозь клетки и стенки полупроницаемой мембраны и кровотоком отправляется в "печень". Если требуется накожное введение, то препарат капают в ячейку с "кожей", аэрозольное - в "легкие". "Гомункулус" может выявить на самых ранних стадиях испытания лекарств, насколько оно токсично. Скажем, если оно поражает клетки "кишечника" и "печени", то на животных его уже можно не проверять, а сразу забраковывать. Кроме того, прибор может оценить, насколько эффективен этот препарат для лечения конкретных заболеваний. В то же время "Гомункулус" может оценить другие очень тонкие вещи. Ведь после воздействия лекарства мы можем достать клетки и посмотреть, что в них произошло, тот ли механизм действия. Оценить, например, как препарат взаимодействовал с тем или иным рецептором, куда дальше пошел сигнал, какой запущен каскад генов и т.д. И главное - какой эффект в итоге получен. Таким образом, уже в процессе создания лекарства можно проверять и вносить коррективы. В этом большое преимущество данной технологии.

Все это очень интересно и красиво, но все же насколько "Гомункулус", собранный из очень малого числа клеток разных органов, соответствует человеку, состоящему из 10 в 14-й степени клеток. Кажется просто невероятным, что маленький чип может реагировать так же, как целый организм. Насколько можно доверять его тестам?

Александр Тоневицкий: Живого человека, естественно, никто не заменит. Никто и не говорит, что мы полностью повторяем печень или почки. Но "Гомункулус" - это шаг, приближающий нас к модели, предельно точно отражающей влияние фармпрепарата на человеческий организм. Что касается точности тестирования, то мы проверяли "Гомункулус" на нескольких препаратах, действие которых на организм животного и человека хорошо изучено. Так, тестируя уже упоминавшийся "Троглитазон", который токсичен для печени, мы увидели, что печень "Гомункулуса" тоже разрушается. Это доказывает, что прибор вполне работоспособен и результатам, полученным с его использованием, можно доверять. Разумеется, мы не претендуем на истину в последней инстанции, и микробиореактор стоит рассматривать все-таки как дополнение к существующим методам исследования.

Кто участвует в этом проекте?

Александр Тоневицкий: Это международный проект помимо российских ученых в основном выпускников МГУ им. Ломоносова, в работе принимают участие специалисты из Технического университета Берлина и Института Фраунгофера в Дрездене. Клинические испытания проводятся на базе ФГБУ "ФМИЦ им. П.А. Герцена", медицинских учреждений Управления делами президента России, а также клиники Гамбургского университета. С российской стороны проект поддерживается в рамках Федеральной программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России".

Такие же приборы наверняка создают на Западе. Ваш может с ними конкурировать?

Александр Тоневицкий: Пионерами здесь были немцы и американцы, а сейчас это направление переживает настоящий бум. В разных странах проводятся конференции и конгрессы, где мы постоянно участвуем. Анализ конкурентных разработок показал, что мы не только не уступаем своим западным коллегам, но и опережаем прежде всего в конструкции и технических параметрах прибора. На сегодняшний день "Гомункулус" - единственная в мире доступная мультиорганная система с замкнутой циркуляцией. Она поставляется не только в Россию, но и в страны Евросоюза.

Сможет такой прибор купить простой человек, чтобы понять, не подсунули ли ему в аптеке бракованное лекарство?

Александр Тоневицкий: Нет, "Гомункулус" предназначен для крупных фармацевтических фирм, которые разрабатывают новые препараты и проводят их доклинические и клинические испытания.

Визитная карточка

Александр Григорьевич Тоневицкий один из ведущих специалистов в области молекулярной биологии. Он автор двух монографий, более 160 научных статей в отечественных и зарубежных журналах. Под его руководством защищено 16 кандидатских и 2 докторские диссертации. У него высокий индекс Хирша (18), который характеризует цитируемость статей в престижных международных журналах.

Тоневицкий изучает, в частности, механизмы внутриклеточного транспорта белков, экспрессию генов, кодирующих белки, которые определяют функциональное состояние человека. Тоневицкий родился в Витебске, в 1979 году окончил биофак МГУ им. М.В. Ломоносова. В 2006 году избран членом-корреспондентом РАН по Отделению биологических наук. Десять лет работал заместителем директора НИИ трансплантологии и искусственных органов Минздрава России, сейчас возглавляет отдел Трансляционной онкологии ФГБУ "МНИОИ им. П.А. Герцена".