Не оставить РАН

Как реализуется принятый в прошлом году закон о Российской академии наук? Об этом на "Деловом завтраке" в "РГ" рассказал президент РАН Владимир Фортов.

В понедельник должен состояться Совет по науке при президенте РФ, который рассмотрит ход реформы госакадемий. Многие ученые считают, что она еще, по сути, и не начиналась, потому что действовал мораторий, введенный президентом РФ на административные решения. А судя по планам и по некоторым действиям, которые предпринимаются, одни ученые хотят просить главу страны продлить мораторий. Однако другие считают, что академии надо срочно включаться в работу, стать активной, наступательной силой. Ваша позиция?

Владимир Фортов: На самом деле реформа разделяется на два этапа. Первый - годичный уже завершился. Он был достаточно четко прописан в законе, всем было ясно, что и в какие сроки делать. Например, мы передали все имущество в управление Федеральному агентству научных организаций (ФАНО), объединили три академии, приняли новый устав. ФАНО тоже выполнило свою часть работы. Словом, этот этап прошел для науки и для ученых относительно безболезненно.

А вот дальше начинается самое трудное. Надо принимать те самые административные решения, которые реально скажутся на судьбе институтов и десятках тысяч людей, а в конечном итоге на судьбе российской науки. Самое тревожное, что этот судьбоносный этап в законе четко не прописан. И нет главного: из чего мы должны исходить, совершая каждый последующий шаг реформы, и чего мы должны добиваться, то есть определиться со сроками, целями, масштабами.

По моему мнению, мы обязаны делать только те шаги, которые улучшают условия для научной работы. Если же нет прямого эффекта, если научный сотрудник, который работает в институте и делает науку, этого не почувствует, то таких шагов делать не следует.

А что реально должен почувствовать ученый ?

Владимир Фортов: Во-первых, что с него сняли бюрократическую нагрузку. Вы даже не представляете, сколько ученому сегодня приходится писать разных бумаг, отвечая на запросы чиновников. Причем это бумаготворчество нарастает как снежный ком. Постоянно идут требования: срочно дайте справку, приезжайте на совещание, представьте материалы и т.д. Писанина толщиной с "Три мушкетера"! Чем больше ученый будет писать таких бумаг, тем меньше у нас будет науки.

Что на самом деле требуется исследователю? Говорят, что идеальное место для ученого даже не там, где работают 10 нобелевских лауреатов, а где можно заниматься наукой 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Поэтому в центре реформы должен быть не чиновник, не администратор, не эффективный менеджер, а тот, кто работает в лаборатории, кто действительно делает науку. Ему надо создать максимум условий, чтобы его голова не отвлекалась ни на что, кроме исследований.

Что на самом деле требуется исследователю? Говорят, что идеальное место для ученого даже не там, где работают 10 нобелевских лауреатов, а где можно заниматься наукой 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Поэтому в центре реформы должен быть не чиновник, не администратор, не эффективный менеджер, а тот, кто работает в лаборатории, кто действительно делает науку. Ему надо создать максимум условий, чтобы его голова не отвлекалась ни на что, кроме исследований.

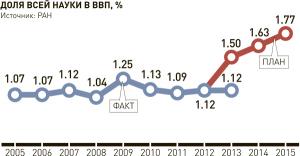

Именно это и должно быть критерием каждого шага реформы. А что мы сегодня имеем? Диагноз нашей науки известен. Перефразируя Жванецкого, можно сказать, что у российской науки все хорошо, но ей никто не завидует. Можем ли мы делать науку мирового уровня, если изношенность основных фондов 80 процентов, если парк приборов сильно устарел, если зарплата нищенская - 20-35 тысяч рублей, если ученый не может даже мечтать купить жилье? Если наша страна на науку тратит 1,12 процента ВВП, а в ведущих странах эта цифра выше 2 процентов?

С этим вряд ли будет спорить и любой ученый, и любой чиновник. Но как сделать нашу науку эффективной? Какие выбирать приоритеты, куда вкладывать деньги? Вот что сказал замглавы ФАНО Алексей Медведев на встрече с учеными в Сибири: "Если научная задача не рождается внутри самого научного сообщества, их будет ставить государство. Оно же будет структурировать институт в соответствии со своими потребностями. Для научного сообщества - это скрытый вызов". Чем можете на него ответить?

Владимир Фортов: Понимаете, никакой самый мудрый чиновник не может управлять творчеством. Все великое рождается в одной гениальной голове. Сегодня много спорят, как выбирать научные приоритеты. Если бы можно было ученым приказать, занимайтесь этим, а вот это бросьте, то чемпионом по числу Нобелевских премий была бы Северная Корея. Если чиновники возьмутся управлять наукой, то результат будет печальным.

Я уверен, что приоритеты в науке должны формироваться снизу. Ученый, который занимается исследованиями каждый день, лучше других знает, что сегодня представляет наибольший интерес в мировой науке. Чиновника сюда и близко подпускать нельзя.

Но если существуют такие разные взгляды на сутевые вопросы, то как пойдет реформа? Ведь все участники должны быть в одной упряжке, тянуть в одну сторону. А получается, согласия нет.

Владимир Фортов: Такая ситуация не случайна. Она должна была проявиться. Дело в том, в законе о реформе госакадемий есть существенный дефект: он четко не разделяет функции РАН и ФАНО.

Но в новом Уставе РАН записано, что академия может заниматься наукой. Хотя минобрнауки было против, оно вообще намеревалось превратить академию в "клуб ученых". Устав вроде поставил все точки над "i".

Владимир Фортов: Поставил, но не все. В законе многие неопределенности остались. Поэтому в реформе заложен большой риск, о чем мы говорили с самого начала. А казалось бы, все просто: ФАНО должно отвечать за имущество, РАН за науку. Но на практике компетенции размыты. У ученых нет желания заниматься хозяйственными вопросами, а у ФАНО нередко нет ясности, где кончается хозяйство и начинается наука. Поэтому закон надо поправлять.

Но руководство минобрнауки вообще недоумевает, чем недовольны академики. Мол, у РАН появились такие функции, каких никогда не было. Она теперь может координировать все фундаментальные исследования в стране, то есть не только в академических институтах, но и в вузах, ГНЦ и т.д. Проводить экспертизу важнейших федеральных и региональных проектов, давать свое заключение по поводу важнейших государственных документов. Словом, поле деятельности у вас теперь необъятное.

Владимир Фортов: Мне трудно комментировать эти слова. Ведь РАН всегда была ведущей в сфере фундаментальных наук, да и не только фундаментальных. Ее ученые всегда определяли развитие науки в стране. Все наиболее интересные, перспективные работы любых научных организаций обсуждались с участием академии, с учетом ее мнения принимались практически все важнейшие решения, касающиеся развития страны.

И сейчас, несмотря на очевидную переориентацию денежных потоков в вузы, академические институты остаются безусловными научными лидерами страны. Они публикуют более 50 процентов статей в престижных журналах, а по эффективности вложенных денег находятся на первом месте в мире. Хотя доля финансирования академических институтов в общих расходах на науку не превышает 15 процентов.

Вы знаете, сколько академия наук получает в год разного рода бумаг, где нас просят оценить различные проекты, провести экспертизу и т.д.? Более 800. Причем по всем направлениям - сельское хозяйство, медицина, энергетика, космос, транспорт, социология и далее по списку. Вообще, что касается экспертизы, то еще со времен Петра I это было основной задачей академии. Сегодня мы готовы усилить эти функции.

Вы знаете, сколько академия наук получает в год разного рода бумаг, где нас просят оценить различные проекты, провести экспертизу и т.д.? Более 800. Причем по всем направлениям - сельское хозяйство, медицина, энергетика, космос, транспорт, социология и далее по списку. Вообще, что касается экспертизы, то еще со времен Петра I это было основной задачей академии. Сегодня мы готовы усилить эти функции.

Ученые постоянно ссылаются, что нашу науку держат на голодном пайке, а требуют результатов мирового уровня. Но вот один из руководителей минобрнауки утверждает, что разговоры о недофинансировании нашей науки - от лукавого. Государство сегодня выделяет столько же денег, сколько в ведущих странах. Но на Западе эта доля составляет 30 процентов научного бюджета, а у нас 70! Остальное берет на себя бизнес. Поэтому пирамиду надо перевернуть, и тогда деньги в науке появятся.

Владимир Фортов: Как перевернуть, если у нашего бизнеса нет спроса на науку? Об этой проблеме говорят много лет. Я бы считал важнейшей задачей минобрнауки создать современную и эффективную инновационную систему в России.

Предлагается создать несколько федеральных исследовательских центров, присоединив к академическим институтам мирового уровня опытные заводы, КБ и т.д. По сути, такие центры будут заниматься прикладной наукой, которая должна привлечь бизнес. И тогда пирамида перевернется.

Владимир Фортов: Конечно, всем хочется, чтобы на мировом рынке наукоемкой продукции наша доля была не один процент, а в разы больше. И хочется сделать такой рывок как можно быстрей. Но решит ли такое объединение те вопросы, о которых я говорил выше?

Чтобы ответить, надо спокойно проанализировать, что мы имеем, что хотим получить, что показывает опыт ведущих стран. Только после этого бросаться в такие революционные эксперименты. Существуют разные принципы управления научно-техническим прогрессом. Например, целевой. Вот возникла задача - сделать ракету. Можно все близкие по тематике институты, грубо говоря, загнать в одно стойло и сказать: ребята, занимайтесь только ракетой! Но рядом возникает другая задача, допустим, связанная с подводным флотом. Там немало тех же специалистов, которые уже были собраны под ракету. И как быть? Поэтому так никто в мире не делает.

Даже прикладные институты не бывают моноинститутами, заточенными под одну проблему, там есть разные группы. И когда государством ставится задача или она вырастает из логики развития научных исследований, то 10-20 процентов сотрудников института подключается к этой программе. Важно, что это не подавляет все остальные исследования. Кстати, недавно в объединительном порыве родилась идея собрать вместе Санкт-Петербургский физтех, Институт химии и силикатов, Институт почвоведения, Пулковскую астрономическую обсерваторию и Институт акушерства и гинекологии.

Вы серьезно?

Владимир Фортов: Куда уж серьезней. Хочу подчеркнуть, что наука сейчас очень мобильна, постоянно появляются новые направления исследований, и это надо понимать, уметь реагировать. Лучше всего к этому приспосабливаются небольшие коллективы. Кроме того, большие конгломераты теряют в управляемости, а головная организация получает преференции, нередко не обусловленные научными результатами.

С будущего года начнутся проверки результативности работы институтов. Вокруг системы оценок сломано много копий. Чиновники стояли за количественные показатели - число публикаций, цитирований и т.д. - академики возражали: цифры не могут дать объективную картину, только авторитетный эксперт. До чего договорились?

Владимир Фортов: Выбран промежуточный вариант. Будут учитываться и наукометрические показатели, и заключение экспертов. Но именно их мнение станет решающим. Теперь надо понять, как эта "машина" будет работать в жизни.

Помню, как Андрей Фурсенко и Дмитрий Ливанов в свое время утверждали, что мировому уровню у нас соответствуют 100-150 институтов. Именно столько и должно остаться, а с остальными надо разбираться. Не закончится подобной санацией компания по оценке институтов?

Владимир Фортов: Поэтому я и настаиваю, что каждый шаг реформы надо многократно взвешивать, подходить крайне осторожно к каждому конкретному случаю. Кстати, надо иметь в виду, что все эти системы оценок, критериев созданы для ситуации, когда в институты, скажем, немецкого Общества Макса Планка стоит длинная очередь страждущих там работать. Почему? Да потому, что там созданы все условия заниматься наукой. А у нас сегодня ситуация совершенно иная. Мы 30 лет финансировали науку по минимуму, а сейчас хотим предъявлять ей те же требования, как у богатых и благополучных. В общем, конечно, институты оценивать надо, но с учетом нашей специфики. Ясно, что надо оценивать все научные структуры, а не только отдельно академические.

Идеальное место для ученого даже не там, где работают 10 нобелевских лауреатов, а где можно заниматься наукой 24 часа в сутки и семь дней в неделю

Еще один давно перезревший и больной вопрос - возраст научных руководителей. Уже принято решение ограничить его 65 годами с возможностью пролонгации на пять лет по просьбе Ученого совета института. Говорят, что более 50 процентов директоров и их заместителей могут уже в ближайшее время покинуть свои кресла. Не слишком ли это радикальный шаг, когда, по сути, реформа только начинается?

Владимир Фортов: Это очень ответственная и опасная мера. И дело не только в том, что придется сменить половину руководителей. Тут надо понимать саму специфику институтов, связанных с фундаментальными исследованиями. Они создаются под лидера. А вот удастся ли найти ему адекватную замену - очень большой вопрос. Здесь подходы могут быть самые разные. Я много лет вхожу в международную комиссию по оценке институтов Общества Макса Планка. Там после смены директора начинается очень сильная проверка. Как говорится, трясут по полной программе. Заслушивают планы претендентов, вникают в каждую мелочь, а в завершение спрашивают: "Предположим, вы все задуманное реализуете, а получите за это Нобелевскую премию?" Если мнется, отвечает, не знаю, то шансов у него на пост немного. А в целом, когда в этих институтах лидер уходит, в 80 процентах случаев их закрывают. Потому, что нет достойной персоны, способной на том же высочайшем уровне продолжить его дело.

На недавней встрече с Владимиром Путиным вы предложили для реализации четыре проекта. Они касаются энергетики, транспорта, компьютерной техники. Широкую публику, думаю, они вряд ли вдохновят. Людей интересует медицина, здоровье, продление жизни...

Владимир Фортов: Между прочим, во всем мире качество жизни уже давно определяется величиной энергии, которая приходится на одного человека. Так что каждый из нас напрямую зависит от энергетики. Что касается предложенных проектов, то это лишь первая порция. У нас в заделе более 30 проектов, в том числе и в области медицины и сельского хозяйства. Их представим в самое ближайшее время. А эти выбраны потому, что абсолютно реализуемы и могут дать очень большой экономический эффект.

Когда принимался закон, немало ученых вас критиковали, говорили, что вы заняли двойственную позицию, вместо того, чтобы резко заявить о неприятии реформы. Сейчас многие ждут, что на Совете по науке вы проявите твердость в отстаивании интересов академических институтов.

Владимир Фортов: Это трудный вопрос. Не думаю, что уже пришло время рассказывать всю правду о тех драматических событиях. Поэтому людям приходиться судить на основании каких-то внешних проявлений той острой борьбы, которая велась и ведется сейчас за будущее нашей науки. Скажу лишь, что наше научное сообщество проявило в те дни поразительную сплоченность и глубокую принципиальность. Фактически были использованы все способы диалога. А диалог с президентом страны привел к значительному улучшению закона о реформе. На предстоящем Совете по науке этот диспут будет продолжен, и мы надеемся на законодательное разделение компетенций между РАН и ФАНО. О чем я уже говорил выше. Уверен, это жизненно необходимо нашей науке.

Визитная карточка

Владимир Евгеньевич Фортов родился в г. Ногинске Московской области. В 1968 г. с отличием окончил Московский физтех, а уже через восемь лет защитил докторскую диссертацию.

Он один из самых авторитетных в мире ученых, работающих в области физики плазмы, энергетики, мощных ударных и детонационных волн и физической механики. Им разработаны различные установки и методы для изучения физических свойств вещества в экстремальных условиях. Фортов участвовал в международном проекте ВЕГА изучения космическими аппаратами кометы Галлея, в исследованиях столкновения кометы Шумейкеров-Леви с Юпитером, в Международном проекте Deep Impact по бомбардировке кометы Темпл. Значительная часть его исследований связана с оборонной тематикой.

Помимо научной деятельности Владимир Фортов - один ведущих организаторов науки. Он возглавлял Российский фонд фундаментальных исследований, работал заместителем главы правительства РФ, председателем Государственного комитета РФ по науке и технологиям.

Он автор более 500 научных работ и 30 монографий, переведенных на иностранные языки. У него высокий международный индекс цитирования (7745) и индекс Хирша (42). Научные работы Фортова признаны во всем мире. Он член многих академий и научных обществ, в частности, Германского общества Макса Планка, Национальной инженерной академии США, Королевской инженерной академии Великобритании, Королевской инженерной академии Швеции, Европейской академии наук, Международного планетарного общества, Американского физического общества, является почетным членом десяти университетов мира. Ученый награжден многими престижными научными наградами, среди них премии Бриджмена, Макса Планка, Ханса Альфвена, Гласса, Дж. Дюваля, Сократа, Золотой медалью ЮНЕСКО А. Эйнштейна и т.д.

Он лауреат Государственных премий СССР и России, нескольких премий правительства, кавалер орденов Почетного легиона (Франция), "Крест за заслуги" (ФРГ); королевы Виктории (Великобритания) и т.д.

- Подробнее о Не оставить РАН

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии