Между биологом и борцом

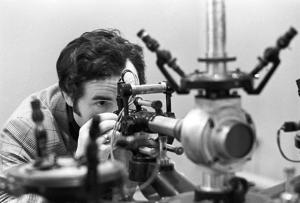

И снова - в ответ на очередную статью об экспериментах биологов - тот же самый вопрос, который слышу не раз: «А зачем нужны все эти опыты? Зачем мучить животных, как Павлов? Миллионы животных!»

Счет подобных опытов и впрямь идет на многие миллионы. Их проводят в университетах, исследовательских центрах и фармацевтических фирмах. Большинство животных выращивают специально для экспериментов. По опубликованным статистическим данным, ежегодно во всем мире в различных опытах используется от 58 до 115 миллионов позвоночных животных: мышей, крыс, хомяков, морских свинок, кроликов, собак, обезьян, кошек.

«Классические» опыты, с точки зрения людей, далеких от науки, выглядят жутко: подопытному животному вводят лекарственное средство или химикат, а через какое-то время убивают его и делают вскрытие, чтобы понять, к каким изменениям это привело (в другом варианте: ждут, пока животное умрет, а затем делают вскрытие...).

Пока длится подобный опыт, наверняка, нет-нет, да и всплывет мысль: «Насколько допустимо убивать животных или причинять им боль, чтобы принести пользу человеку?»

Яростными противниками таких опытов, позволяющих, например, понять, не опасно ли будущее лекарство для человека, являются защитники прав животных. Они указывают на заметные различия в строении тела, функциях отдельных органов, а также особенностях обмена веществ человека и подопытных зверьков. Например, печень человека работает иначе, чем печень крысы или мыши. Подчас лекарства или химикаты, которые оказываются безвредными в опытах с животными, могут вызвать у людей нежелательные побочные действия - и наоборот. Кроме того, во время опытов не учитываются некоторые условия возникновения болезней, например, особенности питания, образ жизни, влияние стресса и внешней среды, психологические и социальные факторы.

В 2012 году руководители Национальных институтов здоровья США - сети учреждений, ответственных за исследование проблем здравоохранения и биомедицины, - огласили весь «список» ошибок и промахов. Как оказалось, более трети новых перспективных медикаментов, которые успешно прошли испытания на лабораторных животных, были - в лучшем случае - неэффективны, а то и могли навредить человеку.

Впрочем, и испытания на людях дают ненамного больше уверенности: согласно данным канадских исследователей, около четверти всех лекарственных препаратов, допущенных к продаже с 1995 по 2010 год, как выяснилось впоследствии, вызывали порой у пациентов непредвиденные побочные действия.

Всякий раз после подобных сообщений с новой силой вспыхивают дискуссии о том, что опыты на животных недопустимы. Впрочем, участники этих публичных споров находятся заведомо в неравном положении. Что бы ни говорила одна сторона - ученые, специалисты, - ее не слушают и не слышат. Для их оппонентов, борцов за права животных, ученые становятся этакими монстрами, которые изо дня в день приходят в лабораторию только для того, чтобы мучить зверюшек.

Всякий раз после подобных сообщений с новой силой вспыхивают дискуссии о том, что опыты на животных недопустимы. Впрочем, участники этих публичных споров находятся заведомо в неравном положении. Что бы ни говорила одна сторона - ученые, специалисты, - ее не слушают и не слышат. Для их оппонентов, борцов за права животных, ученые становятся этакими монстрами, которые изо дня в день приходят в лабораторию только для того, чтобы мучить зверюшек.

«Да-да! Именно для этого!» - восклицает борец и продолжает свой всегдашний монолог «со всеми присущими этому жанру особенностями: провалами логики, софизмами, тенденциозным изложением фактов, недостоверными и непроверяемыми утверждениями, подменой аргументов «гуманистическим» пафосом, как иронично прокомментирует его выступление любой биолог.

Разговор борца с биологом напоминает беседу глухого с ритором. «Неужели нельзя обойтись без теста LD50, этой лабораторной душегубки?» - спрашивает один. Речь идет о расчете средней смертельной дозы. Во время подобного теста определяется доза вредного вещества, при которой половина испытуемых животных гибнет. Противников этого жестокого опыта утешает лишь то, что в 1970-е годы для определения LD50 для одного вещества требовалось в среднем 150 животных, в 1980-е - 45, а с начала 1990-х годов число обреченных животных в странах ЕС сократилось до 12-16 особей.

«Правда, и надежность полученных данных падает в той же пропорции», - заметит биолог и услышит в ответ радостную реплику. «Европейские исследователи готовы в этом десятилетии полностью отказаться от планового истребления подопытных животных, заменив этот тест альтернативным исследованием и подвергая воздействию токсинов клеточные культуры или икринки рыб». Биологу остается разве что рассмеяться в лицо собеседнику: «Да-да, я понимаю: культура фибробластов или рыбья икра даст куда более надежные (и, главное, применимые к человеку) данные о токсичности, чем взрослые мыши. У этих объектов и рыбьих икринок нет никаких генетических различий с человеком, и у клеточной культуры активность генов - точно такая же, как во всех человеческих тканях на всех стадиях онтогенеза». Но борец, он ведь упоен своей борьбой, он даже смеха не расслышит. А когда таких людей целая аудитория? Телеаудитория?

Призывы исключить из токсикологических исследований любые опыты над животными раздаются даже со страниц серьезных научных журналов. Так, в статье, опубликованной в Science, Маргарет Хэмбург, член комиссии FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США) пишет: «Управление по санитарному надзору работает над тем, чтобы когда-нибудь заменить опыты на животных комбинацией методов in silico и in vitro». Иными словами, подопытных кроликов постепенно должны потеснить методы компьютерного моделирования и лабораторные исследования клеточных культур.

«Правда, лекарствами, разработанными только таким образом, лечить желательно тоже клеточные культуры и компьютерные модели», - не преминет заметить биолог.

На самом деле ученые давно уже и без этих напоминаний говорят о том, что, наряду с традиционными опытами на животных, нужно шире использовать различные альтернативные методы, которые позволят быстрее выявлять те же недостатки лекарственных препаратов. Еще в 1959 году британские исследователи Уильям Рассел и Рекс Берч предложили «принцип 3R»: Reduce, Refine, Replace («Сокращать, улучшать, заменять»). Сокращать число опытов на животных и число животных, используемых в каждом опыте. Улучшать условия их проведения, то есть применять наиболее безболезненные методы. По возможности заменять эти опыты альтернативными исследованиями.

Альтернативными... Интересы защитников животных, фармацевтов, химиков, косметологов в этом вопросе сходятся. Одни нуждаются в более надежных методах тестирования лекарств (химикатов, косметических средств и т.п.), нежели завещанные нам сто лет назад опыты на животных. Другие как раз и стремятся защитить животных от этих жестоких тестов. Вот только у альтернативных методов имеются свои важные минусы, иначе бы они давно применялись вместо подопытных крыс и мышат.

Так, экспериментируя с клеточными культурами, не воспроизвести сложные эффекты, которые наблюдаются в организме, когда туда проникает токсин. С их помощью можно исследовать лишь отдельные частные явления, но оценить комплексное воздействие возможно вредного вещества на организм удастся только в опытах на животных.

Есть и другие проблемы, которые не решить, не проводя этих опытов. Например, некоторые проникающие в организм безобидные химикаты и лекарственные компоненты очень коварны: они превращаются в опасный яд лишь при взаимодействии с продуктами обмена веществ. Все это потому, что организм надо рассматривать как целостную систему, а не как набор отдельных, не связанных друг с другом органов тела.

Поэтому, что бы ни говорили противники опытов на животных, полностью отказываться от них в обозримом будущем нельзя. При разработке новых лекарств и проверке их на токсичность подобные опыты еще долго останутся «золотым стандартом» ученых, поскольку имеющиеся альтернативные методы не могут полностью заменить эти эксперименты при всей их этической спорности. Ведь, если уж говорить об этике, то, повторюсь, важнее всего сохранить здоровье человеку и, если для этого нужно пожертвовать жизнью какого-то количества животных, придется это сделать. Только этим можно оправдать страдания и смерть многочисленных подопытных животных.

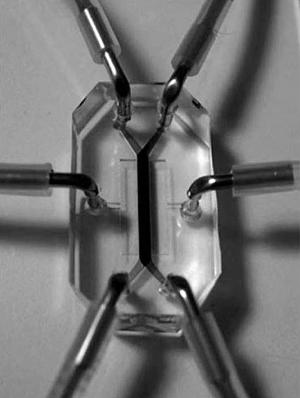

Но неужели современные технологии не помогут найти выход из этого заколдованного круга? Среди исследователей в последнее время широко обсуждается идея создания для лабораторной проверки лекарств «нового гомункулуса» - своего рода модели человека, состоящей из типичных для нашего организма тканей, соединенных друг с другом. Речь идет о микросхеме, которая может заменить во время лабораторных испытаний целый ряд органов человека.

Так, немецкий исследователь Уве Маркс сконструировал опытный образец такой схемы — ничуть не больше, чем схемы в смартфоне, - заменяющей два органа тела. На ней были размещены клетки человеческой кожи и печени.

Эксперимент, проведенный с ней в прошлом году, впервые показал, что чипы, содержащие клетки разных органов нашего тела, могут нормально работать. В будущем подобные микросхемы могут использовать врачи, анализируя, как подействуют те или иные лекарства на сложный конгломерат органов - тело человека.

Да, такие микросхемы работают. Живут! Во время этого памятного опыта, продолжавшегося 28 суток, клетки кожи и печени поглощали притекавшие к ним питательные вещества, а также выводили продукты жизнедеятельности. В этой системе установилось динамическое равновесие.

Да, такие микросхемы работают. Живут! Во время этого памятного опыта, продолжавшегося 28 суток, клетки кожи и печени поглощали притекавшие к ним питательные вещества, а также выводили продукты жизнедеятельности. В этой системе установилось динамическое равновесие.

Со временем подобные микросхемы, вероятно, будут применять для исследования «хронической токсичности».

Ведь некоторые вещества опасны тем, что, постоянно попадая в наш организм в микроскопических дозах, могут, в конце концов, стать причиной тяжелого заболевания. К таким веществам относятся, например, асбест и диоксин.

Исследователи очень поздно обратили внимание на то, что асбест обладает канцерогенными свойствами. Ведь крысы, которые, как правило, страдают от тех же болезней, что и человек, к асбесту оказались малочувствительны. Как выяснилось, он вызывает у них рак при концентрации, которая примерно в триста раз выше, чем та, что опасна для человека.

Поэтому, чтобы понять, не является ли новый лекарственный препарат «хронически токсичным», приходится пичкать им подопытных животных в течение года. И, чтобы животные избавились от этих мучений, нужны клеточные культуры нового типа - сложные системы клеток, способные прожить в динамическом равновесии не менее года.

Тем временем группа Хайке Валлес из Штутгарта сумела разместить на подобной микросхеме клетки эндотелия - слой этих специализированных клеток выстилает внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов. Теперь остается лишь воссоздать сами кровеносные сосуды. Вместо питательного раствора по ним будет циркулировать кровь. Подобный комплекс клеток позволит изучать воздействие вредных веществ на нашу сосудистую систему.

В разработке такого рода микросхем лидируют Германия и США. В 2012 году в Штатах стартовала исследовательская программа Human Body On A Chip, «Человеческий организм на одном чипе». В ближайшие пять лет правительство США выделит на разработку подобного чипа более 70 миллионов долларов.

Американские ученые намерены создать микросхему, на которой уместятся до десяти различных типов клеток, заменяющих органы человеческого тела. Микросхему сродни анатомическому атласу. Вот - клетки сердца, вот – клетки печени, вот - легкие, почки, желудочно-кишечный тракт, органы размножения, нервная система, система кровообращения, кожа и иммунная система человека. В создание такой микросхемы участвуют ученые из Гарвардского университета и Массачусетсского технологического института, а также специалисты из Министерства обороны США.

Все «органы» этого «человека на одном чипе» должны быть соединены друг с другом системой кровеносных сосудов. Лежащий под «островками клеток» слой ткани также пронизан многочисленными сосудами. По одним поступает пища, по другим выводятся продукты выделения. Еще один слой ткани, расположенный под ними, напичкан сенсорами. Одни измеряют содержание кислорода, температуру органов, кислотность. Другие предназначены для иннервации органов. Над этим «человечком», оттиснутым на микросхеме, расположены устройства, «вдыхающие в него жизнь». За счет нагнетаемого давления его «сердце» начинает биться. По его «легким» проносится поток воздуха. Микросхема живет!

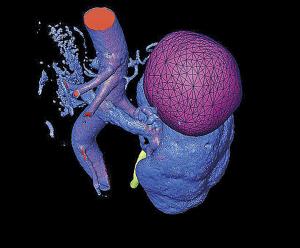

Другой путь — опыты in silico, компьютерное моделирование. Фирма Insilico Biotechnology из Штутгарта разработала «виртуальную печень». С помощью этой модели можно имитировать возраст, пол и вес человека, которому якобы принадлежит условный орган тела. Воспроизводятся даже некоторые генетические особенности этого мнимого больного - хозяина печени. Все это делается потому, что всякий человеческий организм, как мы ни похожи друг на друга, обладает своей индивидуальной восприимчивостью к опасным для него веществам.

Другой путь — опыты in silico, компьютерное моделирование. Фирма Insilico Biotechnology из Штутгарта разработала «виртуальную печень». С помощью этой модели можно имитировать возраст, пол и вес человека, которому якобы принадлежит условный орган тела. Воспроизводятся даже некоторые генетические особенности этого мнимого больного - хозяина печени. Все это делается потому, что всякий человеческий организм, как мы ни похожи друг на друга, обладает своей индивидуальной восприимчивостью к опасным для него веществам.

Вот почему, чтобы проверить действие новых лекарств, нужно иметь не просто компьютерную модель того или иного органа, а модель с варьирующимися параметрами, рассчитанными на любую мало-мальски значимую группу пациентов. Для каждой такой группы надо проверять, какая доза лекарства опасна людям, отнесенным к этой категории, и как долго они могут принимать это лекарство без вреда для себя. Итак, подобные чипы и компьютерные модели позволят воссоздавать особенности организма конкретного пациента, идет ли речь о беременной женщине, о человеке, который страдает от хронической болезни, или же о человеке с определенными генетическими вариациями.

Mice lie, «Мыши лгут» - разочарованно вздыхают ученые всякий раз, когда результаты опыта не подтверждаются, лишь только их пытаются автоматически применить к людям. Но вот, стоило мне лишь представить эти безошибочные компьютерные модели, как во мне тут же пробуждается борец за права животных, которого я старательно пытаюсь усыпить, говоря о пользе опытов над ними. Теперь, с широким внедрением методов «ин силико», мышам нет причин лгать. Они сидят в норках и едят сыр, забыв дорогу в лабораторию. Проверять на них действие лекарств, предназначенных для человека, все равно, что в век GPS, спутниковой навигации, мерить расстояние на глазок.

Но все того же строгого биолога моими маниловскими мечтами никак не растрогать. Он безжалостно говорит: «Увы, но это утопия. Такие виртуальные модели могут быть полезны для выбора и дозировки уже применяющихся лекарств, но проверка нового препарата обязательно должна проходить на живых организмах. Без данных, полученных на них, никакая компьютерная модель ничего не стоит».

Многие же опыты со смертельным исходом, проводимые над животными, заменить вообще, к сожалению, нечем. В фундаментальных исследованиях именно в таких опытах, побуждающих ученого, как и столетия назад, «разъять живую натуру», нам открываются новые грани живого. Открываются - благодаря бессчетным мученикам науки: подопытным кроликам, рыбам, крысам. Каждый год миллионы их гибнут во благо науки.

Чаще всего животных «используют в лабораторных экспериментах» (то есть убивают после одного или нескольких опытов) именно при проведении фундаментальных исследований, выясняя, как работают те или иные гены, как развиваются органы тела животных, как формируется их нервная система, как меняется слаженная работа всех частей тела, когда они чем-нибудь болеют (мы не говорим об исследовании процессов старения - там практически все подопытные животные умирают естественной смертью). Вопреки распространенному мнению, такая «статья расхода», как токсикологические испытания, уносит «не так много» жизней животных.

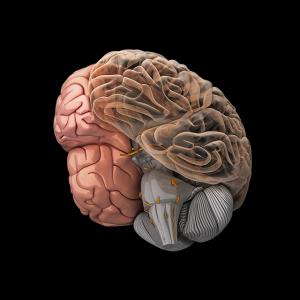

Вот одна из статистических сводок, выхваченных наугад из архивных документов прошлого десятилетия. В 2004 году в Германии было убито около четверти миллиона животных, которых использовали при проведении нейрологических исследований, при изучении последствий повреждения спинного мозга, а также для наблюдения за тем, как меняется головной мозг у животных, страдающих от болезни Альцгеймера. Почти 175 тысяч животных послужили «опытными моделями» для онкологов и были потом умерщвлены. Еще 135 тысяч животных стали «живыми (потом - мертвыми) анатомическими атласами» для специалистов, изучавших сердечно-сосудистую систему и ее характерные болезни. («Для вечно живых Базаровых с их манией лягушек резать!» - поморщась, зажмет невнемлющие уши борец.)

Наконец, опыты на животных позволяют лучше понять ту роль, что играют в живых организмах гены. Ради этого ученые выключают («нокаутируют») отдельные гены, меняют их или же пересаживают животным чужие гены, а затем оценивают последствия подобных вторжений в «тончайший план Жизни».

Так, опыты с животными, у которых выключены (чаще всего временно инактивированы) гены, для ученых сродни перелистыванию чудом попавшего им в руки справочника, где подробно - «в переводе с языка Жизни» - описано назначение каждого из многих тысяч известных нам генов. Этот справочник, что составляется у нас на глазах, станет бесценным пособием для генных инженеров, которым в обозримом будущем доведется манипулировать генетической природой и окружающих нас животных, и самого Человека. Ради все новых открытий подопытным мышам и крысам остается лишь терпеть, как делали это памятные страдалицы науки, «собаки Павлова». Ведь те же генетически измененные мыши являются почти идеальными моделями для изучения болезней, обусловленных какими-либо генетическими отклонениями.

А. Волков

- Подробнее о Между биологом и борцом

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии