Технологиям Академгородка прочат большое будущее

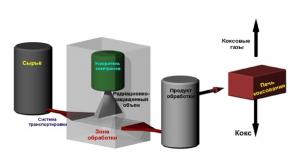

Прошедший 23 апреля круглый стол в Пресс-центре ТАСС (Новосибирск) еще раз подтвердил, что Россия – страна парадоксов, и умом ее не понять. Мероприятие было посвящено использованию промышленных ускорителей, выпускаемых Институтом ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН. Рассматривались конкретные способы использования подобной техники в различных хозяйственных сферах – от производства новых лекарственных препаратов и новых материалов – до обеззараживания промышленных стоков.

Надо сказать, что промышленным ускорителям прочат большое будущее. С ними связывают чуть ли не целую технологическую революцию. И вот здесь-то мы и сталкиваемся с упомянутым парадоксом. Выясняется, что наши ученые в состоянии создать современное оборудование, определяющее технологии будущего, однако по части его использования мы плетемся в хвосте, как будто в стране нет никакой нормальной науки.

Наверное, немногие в нашей стране знают, что ИЯФ СО РАН является бесспорным мировым лидером по производству промышленных ускорителей. Удивляться в данном случае плохой осведомленности российских граждан не приходится, поскольку на нашей жизни такие достижения практически не сказываются. Отечественная промышленность подобную «прорывную» технику пока еще не оценила по достоинству. Чего не скажешь о зарубежных странах, где продукция нашего Института пользуется большим спросом.

За период 1974 – 2014 годы ИЯФ СО РАН произвел более 220 промышленных ускорителей. Как вы успели заметить, их производство началось еще в советские годы, естественно – по заданию «партии и правительства». И справедливости ради надо сказать, что до 1991 года подобная продукция использовалась преимущественно в собственной стране.

Например, в 1980-е годы как раз с помощью промышленного электронного ускорителя была решена экологическая проблема в Воронеже. Из-за ядовитых отходов производства синтетического каучука были сильно заражены грунтовые воды, что фактически поставило под угрозу водоснабжение миллионного города. Воду приходилось забирать за 150 километров от городской черты! Однако благодаря созданной системе водоочистки проблема была успешно решена примерно за четыре года. В противном случае нас ждала бы самая масштабная экологическая катастрофа на русском Черноземье.

Короче говоря, в советские годы промышленные ускорители находили достойное применение внутри страны. ИЯФ СО РАН выпустил их в то время порядка 90 штук. Ситуация, как мы понимаем, резко поменялась с 1991-го года. Сегодня, по словам советника РАН Геннадия Кулипанова, главными покупателями промышленных ускорителей ИЯФ СО РАН являются: Китай, Южная Корея, Япония, США, Германия, Польша. В Китай поставлено уже более 70-ти таких установок, в Южную Корею – более тридцати. На одном китайском заводе работает одиннадцать промышленных ускорителей, созданных сибирскими учеными! В настоящее время уже обсуждается контракт на поставку сразу двадцати четырех ускорителей для одного предприятия. В Китай, разумеется.

Короче говоря, в советские годы промышленные ускорители находили достойное применение внутри страны. ИЯФ СО РАН выпустил их в то время порядка 90 штук. Ситуация, как мы понимаем, резко поменялась с 1991-го года. Сегодня, по словам советника РАН Геннадия Кулипанова, главными покупателями промышленных ускорителей ИЯФ СО РАН являются: Китай, Южная Корея, Япония, США, Германия, Польша. В Китай поставлено уже более 70-ти таких установок, в Южную Корею – более тридцати. На одном китайском заводе работает одиннадцать промышленных ускорителей, созданных сибирскими учеными! В настоящее время уже обсуждается контракт на поставку сразу двадцати четырех ускорителей для одного предприятия. В Китай, разумеется.

Как мы понимаем, те же китайцы в состоянии чисто «партизанскими» методами освоить выпуск подобной техники и отказаться от ее закупок. Тем не менее, наши ученые не намерены сидеть сложа руки и терять свою долю рынка. «Несмотря ни на что, - уточняет Геннадий Кулипанов, - мы поддерживаем наш рынок не за счет продажи патентов на производство, а за счет улучшения качества собственной продукции, за счет увеличения надежности и расширения ассортимента».

Иначе говоря, наши ученые стремятся, по мере возможности, что называется, держать марку и сохранять лидерство. Вопрос в том, насколько это возможно в условиях, когда их достижения не пользуются спросом в собственной стране?

Думаю, не нужно напоминать, что в условиях конкуренции необходима широкая демонстрация практического использования продукции такого рода. А как быть, если она используется в основном за рубежом? При указанных обстоятельствах любое изобретение, любая разработка, любая технология в конечном итоге находит себе «прописку» именно там, где имеется опыт ее всестороннего применения.

Иными словами, наше лидерство в области производства промышленных ускорителей пока еще условно. Абсолютным оно может стать только когда, когда у нас в стране такие установки начнут закупать десятками и сотнями. Почему же этого не происходит?

Лично для меня ответ лежит на поверхности – неспособность руководителей предприятий и разного рода «ответственных работников» оценить реальные технологические тренды. Говоря по-простому, причина коренится в недостаточной образованности и в консерватизме. Промышленный ускоритель, конечно же, стоит дорого. Но что означает эта дороговизна? Ведь и компьютер стоит намного дороже, чем ручные счеты, которыми когда-то оперировали продавцы, бухгалтеры и даже экономисты. Но представьте сегодня бухгалтерскую контору без компьютера, с ручными счетами. И представьте себе руководителя, который заявит, что он не готов оснастить своих работников современными электронными машинами потому, что они де слишком дороги. Представили? А теперь подумайте, в каком месте окажется такая контора? Понятно, что на обочине.

Лично для меня ответ лежит на поверхности – неспособность руководителей предприятий и разного рода «ответственных работников» оценить реальные технологические тренды. Говоря по-простому, причина коренится в недостаточной образованности и в консерватизме. Промышленный ускоритель, конечно же, стоит дорого. Но что означает эта дороговизна? Ведь и компьютер стоит намного дороже, чем ручные счеты, которыми когда-то оперировали продавцы, бухгалтеры и даже экономисты. Но представьте сегодня бухгалтерскую контору без компьютера, с ручными счетами. И представьте себе руководителя, который заявит, что он не готов оснастить своих работников современными электронными машинами потому, что они де слишком дороги. Представили? А теперь подумайте, в каком месте окажется такая контора? Понятно, что на обочине.

То же самое касается современных предприятий. Если наши производители отказываются от прорывных технологий, связанных с теми же промышленными ускорителями, что же тогда ждет эти предприятия, куда пойдет наша промышленность, наша экономика? Понятное дело, что в мировой конкуренции нас ждет проигрыш. И тот факт, что Россия держит лидирующие позиции по выпуску инновационного оборудования, ничего не изменит. Ведь, по сути, получается, что достижения наших ученых используются сегодня на благо иностранного производителя. Именно он, иностранный производитель, получает конкурентные преимущества благодаря внедрению передовой техники, над которой трудились лучшие умы нашей страны.

По мнению Геннадия Кулипанова, отечественных производителей необходимо убеждать, необходимо делать так, чтобы они с доверием отнеслись к тому, что создается в стенах научных учреждений. В частности, чтобы они поверили в преимущества использования промышленных ускорителей. Да, доля истины в этом есть – убеждать надо. Но вот вопрос: почему, в таком случае, не приходится убеждать китайских производителей? Почему они так живо интересуются нашими разработками? К сожалению, внятного ответа на эти вопросы мы еще не получили.

Олег Носков

- Подробнее о Технологиям Академгородка прочат большое будущее

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии