После неудачного вывода космического грузового корабля «Прогресс М-27М» на орбиту, американские военные обнаружили на орбите рядом с ним 44 обломка, происхождение которых остается неизвестным. Это еще раз напомнило о проблеме космического мусора, которую человечеству предстоит решить для успешного покорения околоземного пространства и дальних рубежей Солнечной системы.

Оскверненная мечта

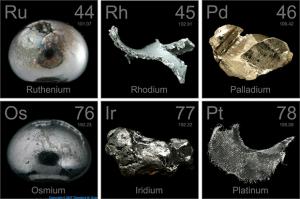

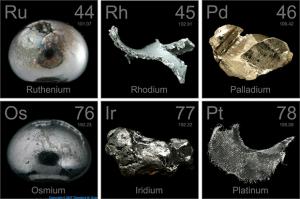

Пусть медленно, но многие мечты человечества о завоевании космоса сбываются: на орбите уже размещены ключевые элементы информационных технологий — спутники связи и навигации. Потенциально в космос может переместиться и производство: на орбите испытывают создание кристаллов без дефектов, сверхчистых лекарственных субстанций и разнообразных химических соединений — от катализаторов для нефтегазовой промышленности до загустителей для йогуртов. В ближайшие десять лет частная компания Planetary Resources даже обещает подыскать подходящие астероиды для добычи редкоземельных и драгоценных металлов. По некоторым оценкам, в 500-метровом астероиде могут находиться запасы металлов платиновой группы на триллионы долларов.

Если ожидания оправдаются, космодобыча резко снизит стоимость суперэффективных катализаторов, солнечных панелей и других передовых технологий. К тому же есть и другие амбициозные планы. Так, компания Bigelow Aerospace разрабатывает надувной обитаемый модуль B330, из которого можно будет собирать космические отели. Экспериментальный надувной модуль Bigelow планируется запустить в сентябре 2015 года и пристыковать его к МКС.

К сожалению, освоение космоса уже столкнулось с проблемой космического мусора, который может поставить крест на амбициозных планах «застройки» околоземного пространства. Из-за несовершенства технологий и ошибок в управлении космическими аппаратами мусора на орбите становится все больше. Так, в 2009 году российский спутник Космос-2251 на скорости 11,7 километра в секунду столкнулся со спутником связи Iridium 33. В итоге образовались более 2200 крупных фрагментов, их орбиты теперь закрыты на ближайшие десятилетия, а наземным службам приходится следить за каждым обломком.

Стройплощадка или свалка?

В космосе до сих пор используются фактически одноразовые космические аппараты, которые превращаются в металлолом после исчерпания топлива или поломки. Такое нерациональное использование ресурсов приводит к засорению космоса. Сегодня на орбите Земли работают, по разным данным, немногим более 1300 спутников, в то время как кусков мусора размером больше 10 сантиметров насчитывается около 21 тысячи штук. Фрагментов диаметром менее 1 сантиметра насчитывается свыше 100 миллионов, и каждый из них способен пробить алюминиевую обшивку космического корабля, не говоря уже о скафандре.

Невозможность отправить спутники на ремонт и техобслуживание иногда приводит к непредвиденным ситуациям. Например, 7 июня 2014 года аппарат спутниковой связи Iridium 47, запущенный в 1997 году, спустя 17 лет безукоризненной работы вдруг выбросил 10 крупных фрагментов мусора, которые разлетелись в стороны со скоростью до 80 метров в секунду. Радар четко их зафиксировал, но непонятно, что это было: взрыв на борту, столкновение с обломком или что-то еще. Интересно, что спутник при этом сохранил работоспособность.

Невозможность отправить спутники на ремонт и техобслуживание иногда приводит к непредвиденным ситуациям. Например, 7 июня 2014 года аппарат спутниковой связи Iridium 47, запущенный в 1997 году, спустя 17 лет безукоризненной работы вдруг выбросил 10 крупных фрагментов мусора, которые разлетелись в стороны со скоростью до 80 метров в секунду. Радар четко их зафиксировал, но непонятно, что это было: взрыв на борту, столкновение с обломком или что-то еще. Интересно, что спутник при этом сохранил работоспособность.

Насколько высок риск столкновения с крупным мусором? Для Международной космической станции (МКС) расчеты показывают вероятность столкновения в 10 тысяч к одному: то есть за год в среднем происходило бы одно столкновение, если бы станция не маневрировала. В реальности МКС для надежности уклоняется даже чаще: в 2014 году она выполнила четыре маневра. По заявлению российского ЦНИИмаш, ежемесячно регистрируется шесть-семь случаев опасного сближения космических аппаратов с мусором.

Еще выше риск столкновения с микрочастицами мусора, опасными для людей в скафандре. Специальный тестовый аппарат НАСА — станция LDEF размером с автобус — за почти шесть лет пребывания на низкой орбите пережила 21 тысячу столкновений с микромусором.

Еще выше риск столкновения с микрочастицами мусора, опасными для людей в скафандре. Специальный тестовый аппарат НАСА — станция LDEF размером с автобус — за почти шесть лет пребывания на низкой орбите пережила 21 тысячу столкновений с микромусором.

Хуже всего то, что мусор размножается сам: крупные обломки сталкиваются и порождают сотни новых. Например, в 2000 году на орбите было чуть более 8 тысяч частиц мусора, а в 2012 году их стало уже 18 тысяч, хотя тут может играть роль и улучшение инструментов контроля околоземного пространства.

Потенциальные решения

За последние 50 лет состоялись 4900 космических запусков, на околоземную орбиту выведены 6600 спутников. Большая часть этой техники теперь летает в виде мусора на высоте менее 2 тысяч километров с наибольшей концентрацией на высоте 750-800 километров.

В настоящее время как таковая очистка орбиты от мусора не производится: отработавшие свое спутники в лучшем случае сгорают в атмосфере или уводятся на так называемые орбиты захоронения. Обычно туда отправляются спутники, в которых почти не осталось топлива, как в случае с российским спутником связи «Бонум-1», который выработал ресурс еще в 2010 году. Для геостационарных аппаратов захоронение представляет собой подъем на 200 километров и более от высоты прежней орбиты. Спутники с ядерной силовой установкой переводятся на орбиту 650-1000 километров, где они могут находиться до 2 тысяч лет без риска падения на Землю.

К сожалению, международные соглашения, обязывающие страны производить захоронение своих спутников, не всегда удается соблюсти по техническим причинам. Для радикального решения проблемы необходимо очищать орбиту и изменить подход к использованию космической техники.

В России на создание мусорщика под названием «Ликвидатор» планируется потратить 10,8 миллиарда рублей. Четырехтонный спутник сможет работать на наиболее коммерчески востребованной геостационарной орбите до десяти лет и удалять в общей сложности до 20 крупных объектов. По планам Федеральной космической программы на 2016-2025 годы создание «Ликвидатора» начнется в 2018 году и закончится к 2025. Пока же идет обсуждение общей концепции аппарата.

Зарубежные коллеги для уборки околоземного пространства предложили в 2011 году концепцию Phoenix. В это же время стартап-компания NovaWurks получила от оборонного научного агентства DARPA 30,8 миллиона долларов на разработку и испытания ремонтных мини-спутников. К настоящему времени общее финансирование проекта превысило 46 миллионов долларов.

В рамках программы Phoenix США хотят использовать сломанные спутники как запасные части. Отработавшие спутники часто имеют исправные детали — например, двигатели, антенны, фотокамеры. Специальный спутник-носитель проекта Phoenix будет сближаться с такими аппаратами и подключать к ним модули — сатлеты, способные работать в космосе самостоятельно, оснащенные топливными баками, аккумуляторами и системами управления. Таким образом можно оживить ценное оборудование и получить из космического металлолома рабочий спутник. По расчетам НАСА, на околоземной орбите находятся «мертвые» спутники на общую сумму 300 миллиардов долларов.

Испытания по программе Phoenix разбили на несколько частей. Для начала в декабре 2015 года в рамках миссии Sherpa в космос отправится носитель, способный разворачивать в космосе пять спутников весом до 300 килограммов или множество более легких сатлетов.

Российский подход

В сентябре 2014 года Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ) СО РАН, Томский политехнический (ТПУ) и Томский государственный университеты (ТГУ), а также Московский авиационный институт (МАИ) и Самарский государственный аэрокосмический университет (СГАУ) сообщили о намерении создать консорциум по разработке нового типа космических систем: робототехнических спутниковых кластеров. В разработке кластеров участвует крупнейшая российская аэрокосмическая корпорация «Энергия».

Спутниковые кластеры — это новая концепция, основанная на использовании небольших спутников массой до 1,5 килограммов — кубсатов. Такие аппараты стоят дешево и могут запускаться в космос большими группами. Например, компания Spaceflight с помощью российских ракет «Союз» и «Днепр» запускает кубсаты на орбиту всего за 125 тысяч долларов, в то время как запуск спутника массой 50 килограммов обошелся бы 1,75 миллиона долларов.

Понятно, что килограммовый спутник имеет ограниченную функциональность, но российские ученые планируют решить эту проблему, объединив кубсаты в кластеры. Такой кластер может состоять из мини-спутников различного предназначения. Фактически группа кубсатов — это единый робот, только его части связаны между собой беспроводной связью или кабелем.

Как рассказал «Ленте.ру» заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» Александр Чернявский, к настоящему времени уже создан консорциум, готов концепт проекта и ведется проектирование спутников. Первый пробный запуск кубсатов с системами мониторинга и коммуникаций планируется осуществить в ближайшие два года.

«Первые опытные аппараты позволят проверить концепцию кластеров, то есть группы кубсатов, которые могут объединяться в серьезные конструкции, такие как мощные антенны или системы наблюдения, — пояснил Чернявский. — В перспективе кластеры кубсатов с большей, чем у крупных спутников, надежностью и меньшей ценой создадут на низких околоземных орбитах сложные комплексы оборудования».

«Первые опытные аппараты позволят проверить концепцию кластеров, то есть группы кубсатов, которые могут объединяться в серьезные конструкции, такие как мощные антенны или системы наблюдения, — пояснил Чернявский. — В перспективе кластеры кубсатов с большей, чем у крупных спутников, надежностью и меньшей ценой создадут на низких околоземных орбитах сложные комплексы оборудования».

По словам Чернявского, сейчас кубсаты способны создать практически в любом техническом вузе, что дает студентам возможность работать с реальной космической техникой. Прогресс в этой области идет быстро, и в отдаленном будущем российские кластеры мини-спутников могут стать одним из основных инструментов работы в космосе.

Принципиальная позиция Роскосмоса, заявленная в 2013 году, состоит в том, что кубсаты, собранные в российских вузах, будут выводиться в космос бесплатно — в качестве попутной нагрузки. В октябре 2014 года Денис Лысков, занимавший на тот момент должность заместителя руководителя Роскосмоса, сообщил о планах по модернизации российских транспортных кораблей «Прогресс-МС» с целью установки специальных кронштейнов для запуска до 24 кубсатов.

Робот-спутник вместо отвертки

Теоретически группа кубсатов сможет справиться с очень сложными задачами по ремонту космических аппаратов и уборке космического мусора. Кроме того, кластер может помогать космонавтам, работающим в открытом космосе, — например кубсат-фотокамера в компании с кубсатом-отверткой и кубсатом-манипулятором могут работать в стесненном пространстве космической стройки или ремонтировать спутники с радиоактивным или токсичным топливом. Последнее особенно опасно, поскольку в космосе токсины легко прилипают к скафандру и могут заразить обитаемые отсеки корабля и станции. Это не только ставит под угрозу жизнь экипажа, но и может сделать дорогостоящие космические аппараты непригодными к дальнейшей эксплуатации.

Кубсаты-мусорщики в настоящее время разрабатываются в швейцарской Федеральной политехнической школе Лозанны (EPFL). Проект CleanSpace One предполагает использование кубсата с манипулятором-захватом и двигателем для «стаскивания» космического мусора в атмосферу Земли. Запуск первого кубсата-мусорщика запланирован на 2018 год. Проект реализуется в партнерстве с компанией Swiss Space Systems (S3), которая инвестировала в него более 15 миллионов долларов.

Кластер кубсатов сможет действовать как робот с высоким уровнем интеллекта, самообучаться и развиваться за счет добавления кубсатов с новым функционалом. Подобные роботы найдут применение не только на околоземной орбите, но и при полетах в глубокий космос, где необходимы максимально универсальные машины. Одним из первых таких проектов будет миссия Asteroid Impact Mission (AIM), планируемая Европейским космическим агентством. В ходе этой миссии кубсаты будут изучать астероиды, в том числе и потенциально опасные для Земли. В феврале 2015 года ЕКА объявило конкурс на разработку концепции миссии и соответствующих технологий — например, высокоскоростной лазерной связи и ретрансляции данных между миниатюрными спутниками. Миссия будет состоять всего из шести кубсатов, собранных из двух-трех блоков.

В будущем «упаковки» с такими кластерами смогут доставляться к астероидам или орбитам других планет с помощью буксира с ядерным двигателем, который в настоящее время разрабатывается на предприятиях Росатома. Это позволит отойти от современной неэффективной концепции разработки космических аппаратов под конкретные миссии и быстро освоить новые космические «континенты».