«Балом правят интересы, далекие от истины»

В науку все равно пойдут большие деньги. Но есть люди, которые понимают, что ученые будут работать и за идею. Они считают, что ученые должны получать деньги из их рук, полагает академик, председатель Сибирского отделения РАН Александр Асеев.

Реформа Академии наук, объявленная в июне 2013 года, началась неожиданно для всего академического сообщества и даже для руководства академии. В Думу был внесен законопроект «О Российской академии наук…», который предусматривал роспуск трех академий: РАН, РАСХН, РАМН — и создание новой, объединенной, академии, а все академические институты переподчинялись новому ведомству, задачи которого еще не были определены. Объяснялись столь решительные новации недостаточной эффективностью академии и стремлением освободить ученых от несвойственных им функций хозяйственного управления.

Начались массовые протесты ученых. Многие из них, причем виднейшие, обещали, что в случае принятия закона в неизменном виде они в новую академию вступать не будут. К протестам присоединились и критики РАН, до этого поддерживавшие новации Минобрнауки. Прошли массовые митинги. Впервые за многие годы правительственный законопроект вызвал недовольство Государственной думы.

Не ожидавшие такого отпора власти внесли в законопроект изменения, правда скорее косметические, в части наиболее обидных для академиков новаций. Наконец, было создано Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), в подчинение которому перешли все организации и имущество бывших академий. Тут же начались обсуждения, как наиболее эффективно использовать академическое имущество. Риэлторы уже оценивали его стоимость.

Но в конце 2013 года президент неожиданно решил объявить годовой мораторий на имущественные и кадровые решения, касающиеся РАН. Страсти улеглись, и все стали ждать, как будут развиваться события. В конце 2014-го президент вновь подтвердил мораторий. И как рассказывают злые языки, в кулуарах весьма нелицеприятно отозвался о деятельности реформаторов после заседания Президентского совета по науке и образованию.

Но, как оказалось, спокойствие было обманчивым. В недрах ФАНО давно обсуждался проект реструктуризации РАН, предусматривающий в том числе слияние многих институтов с целью повышения ее эффективности и экономии средств. И эти планы начали претворяться в жизнь, что вызвало новый всплеск критики. В частности, 29 мая должна состояться третья конференция научных работников. В обращении оргкомитета сказано: «Общий план реструктуризации, прежде всего план слияния институтов, предлагаемый ФАНО, не содержит никакой конструктивной идеи, объясняющей цели такого слияния, кроме понятного бюрократического стремления уменьшить число подведомственных юрлиц. Уже начавшийся процесс слияния, в том числе планы “чисто географического” объединения институтов с абсолютно различной тематикой, не могут не вызывать беспокойства».

Мы решили обсудить ход реформы с представителями РАН и ФАНО. Наши академические беседы мы начинаем с интервью академика, председателя Сибирского отделения РАН, директора Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН в 1998–2013 годах, вице-президента РАН Александра Асеева, который не скрывает своего критического отношения к реформе академии, к политике Минобрнауки и ФАНО*.

*В ближайших номерах будет опубликовано интервью руководителя ФАНО Михаила Котюкова.

— С момента начала реформы академии прошло уже около двух лет. Как бы вы оценили ее основные итоги на примере Сибирского отделения?

— Если коротко, то основные итоги в том, что систематически разрушается сложившаяся за полвека и вышедшая окрепшей из испытаний девяностых годов система институтов и научных центров СО РАН, учреждений инфраструктуры в Академгородках Новосибирска, Иркутска, Томска и Красноярска. Набирают силу процессы атомизации и изоляции научных коллективов. Многократно возросла бессмысленная бюрократическая нагрузка.

О необходимости реформы академии и организации всей науки начали говорить с 2003 года, еще когда министром образования и науки был Андрей Фурсенко. Фурсенко и Дмитрий Ливанов увлеклись, как они, видимо, считали, американской моделью организации науки, толком не разобрались, решили, что там вся наука в университетах, хотя это не так, и приняли негласное решение всех ученых собрать в университетах. При этом оставили университеты не приспособленными для науки. А теперь ФАНО всех сливает, реструктурирует, создает какие–то, не побоюсь этого слова, шарашки, чтобы всех туда запереть. Правда, в шарашках хотя бы задания давали. А здесь ФАНО задачи поставить не в состоянии, поэтому дают делать, что каждый хочет, лишь бы какой-то выход был. Выхода не будет — вы нам не нужны. А какой выход нужен, сами не знают. Такая простая и безыскусная философия.

Все время выбираются такие способы решения любых проблем и в науке, и в образовании, и в экономике, которые кажутся самыми простыми и легкими. А простых и легких способов решения сложнейших проблем не существует.

Все время выбираются такие способы решения любых проблем и в науке, и в образовании, и в экономике, которые кажутся самыми простыми и легкими. А простых и легких способов решения сложнейших проблем не существует.

Примерам таких простых и легких решений несть числа: «Роснано», Сколково, РВК. В «Роснано» исходят из того, что развивать и поддерживать науку им запрещает устав. А деньги «Роснано» будет приносить и без науки. А в Сколково построен гиперкуб с несколькими купленными за рубежом 3D-принтерами. При этом финансирование широко разрекламированного российского квантового центра в этом году прекращается.

Потому что идеи изначально были заложены неправильные. Решили создать инновационный центр, куда приедут лучшие западные ученые. На самом деле лучшие западные ученые давно хорошо все пристроены, потому что в своих странах о них заботятся очень хорошо. И зарплата, и пенсия, и оборудование, и кадры — все есть. Приезжают либо наши бывшие соотечественники, либо зарубежные пенсионеры.

Зарубежные получатели мегагрантов — это в основном бывшие сотрудники нашей академии. Мне уважаемый и очень заслуженный директор одного из ведущих институтов РАН говорит: мы тут горбатились практически без зарплаты в девяностые годы, спасали науку, и мои сотрудники выше каждого из приезжающих на три головы. А уважаемый Андрей Александрович Фурсенко обращается к приехавшим и говорит: на вас вся надежда. Все эти люди полны цинизма по отношению к академии, и это проблема из области морали.

А после объединения академий уже и президиум новой академии оказался блокирован. Никакой энергетики, никакого анализа и путей решения никто не предлагает, кроме, может быть, пяти-шести человек. Сидят вместе всемирно известные физики-теоретики, а рядом академики, которые занимаются животноводством и медициной. Все, безусловно, достойные люди, но у них нет общих интересов.

Характерный пример, который показывает, что ситуация только ухудшается. Как известно, наш нобелевский лауреат академик Жорес Алферов создал уникальный и успешный академический университет в Петербурге. И четыре года потратил, чтобы из Минобрнауки перейти в систему Академии наук. Когда все оформил, грянула реформа. Он поработал с ФАНО и пришел в полный ужас от некомпетентности и крайней бюрократии этой организации. Теперь Алферов выкинул белый флаг и сейчас обращается с просьбой, чтобы его вернули опять в Минобрнауки.

— Теперь и Ливанов кажется ценителем Академии наук…

— Он хоть что-то в науке понимает. Исчезают такие выверенные временем демократические процедуры организации научной жизни, как гласное обсуждение научных проблем и проблем внутренней жизни научных организаций. А начавшаяся реструктуризация доводит разрушение академии до логического конца.

— Не преувеличиваете?

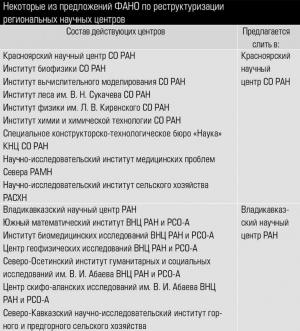

— Расскажу на примере реструктуризации Красноярского научного центра, которая осуществляется в настоящее время. Там несколько очень хороших институтов. Например, Институт физики имени академика Л. В. Киренского, основателя института. Институт образован в 1956 году, то есть еще до создания СО РАН. По рейтингу Nature Index институт входит в число 25 лучших в системе Российской академии наук и в число семи лучших в СО РАН. Этот институт как юридическое лицо предлагают ликвидировать и включить на правах обособленного подразделения в Красноярский научный центр, куда одновременно предполагается влить и остальные восемь институтов центра совершенно другого профиля — математический, химический, медицинский, лесной, сельскохозяйственный и другие. И оставить его одним юрлицом. Причем Институт медицинских проблем Севера находится в Норильске. Между Норильском и Красноярском ни много ни мало полторы тысячи километров.

Я руководителю ФАНО Михаилу Котюкову пытаюсь объяснить, что ликвидировать такие институты, как Институт физики, недопустимо. А он мне: «А в чем проблема? Все остаются на своих местах, никто никого не сокращает. Просто меньше расходы». Я был потрясен: для меня и моих коллег очевидно, что институт — это признанный во всем мире эффективный и проверенный способ правильно организовать исследовательский процесс в порученной институту научной области, это возможность себя показать, это международный бренд, это, наконец, аура. А для сотрудников ФАНО все это просто пустой звук.

— Вы говорите буквально как крупнейший американский социолог Рэндалл Коллинз, который заметил, что главное в научном сообществе — это энтузиазм и эмоциональная энергия, основанные на ритуалах и на площадках, где эти ритуалы можно организовывать. У нас роль такой площадки всегда играла Академия наук, ее научные центры и ее институты.

— Совершенно верно. Причем мы сливаем всемирно известный высокорейтинговый институт с институтами, у которых ни рейтингов нет, ни мировой известности, ни результатов мирового класса. Не потому, что это плохие институты, а потому, что они занимаются проблемами, где рейтинги не меряют. Рейтинг объединенной структуры будет далеко не таким, как у лучших из объединяемых институтов.

В Красноярском научном центре имеется весьма успешный и уникальный Институт биофизики. Он был лидером в Советском Союзе по замкнутым системам жизнеобеспечения. Тогда речь шла о полетах на Луну, о станциях на Луне, о полетах на Марс. Для нас сейчас это, скорее всего, фантазия, но в работе с этим институтом очень заинтересованы китайцы. Директор института биофизики академик Андрей Георгиевич Дегерменджи недавно вернулся из Китая, готовится важное соглашение о совместной работе. И в этот момент институт исчезает. И что скажут китайские партнеры по этому поводу? Будут ли они вообще работать с нами? Или скажут: ребята, переезжайте вы все к нам! Дадим квартиры, создадим все условия.

В Красноярском научном центре имеется весьма успешный и уникальный Институт биофизики. Он был лидером в Советском Союзе по замкнутым системам жизнеобеспечения. Тогда речь шла о полетах на Луну, о станциях на Луне, о полетах на Марс. Для нас сейчас это, скорее всего, фантазия, но в работе с этим институтом очень заинтересованы китайцы. Директор института биофизики академик Андрей Георгиевич Дегерменджи недавно вернулся из Китая, готовится важное соглашение о совместной работе. И в этот момент институт исчезает. И что скажут китайские партнеры по этому поводу? Будут ли они вообще работать с нами? Или скажут: ребята, переезжайте вы все к нам! Дадим квартиры, создадим все условия.

— Мы в девяностые годы уже пережили время, когда уезжали чуть ли не целиком некоторые институты, только тогда — в Штаты.

— Когда в 2013 году началась реформа, мне один молодой сотрудник сказал: «Раз у нашего правительства всегда нет денег на науку, пусть правительство продаст Академию наук Китаю. Получит средства, которых у них вечно не хватает, что бы они ни делали: дефолт за дефолтом, кризис за кризисом, реформа за реформой. А мы получим постоянную работу, в Китае всегда есть чем заняться и есть финансирование».

— Академия наук Китая ведь создана по советской модели.

— Правда, там введены элементы рыночных отношений. Например, академическому институту дают твердое задание: за столько-то лет организовать фирмы, которые заняли бы, без всяких натяжек, ниши на мировом рынке. Если это институту удается, он получает дополнительные бюджетные деньги, новые ставки, новое оборудование и средства на расширение производственных помещений. А старое переводят в производственные фирмы. То есть у них система поощрительная. А у нас она ярко выраженная репрессивная: накажем, сократим, уволим.

Арктика, лес и ГЛОНАСС

— Вернемся к Красноярску…

— Понятно, что мы на Марс не полетим, но проблема освоения Арктики стоит в полный рост. Как военнослужащие будут зимовать на Новосибирских островах, какие условия будут у полярных экспедиций, у тех, кто осваивает природные ресурсы Севера. Всеми этими проблемами тоже занимается Институт биофизики. И вот он одним росчерком пера ликвидируется как научная организация.

Следующий институт — Институт леса. На Земле две важные для глобального климата «кухни» погоды: леса Амазонки и леса Сибири. У Института леса в Красноярске уникальная база данных о состоянии лесов. Системы спутникового мониторинга у них прекрасно налажены. И он тоже будет ликвидирован как научная организация?

В Красноярский научный центр входит один из ведущих институтов по переработке руд редкоземельных металлов — Институт химии и химической технологии, который был специально создан для переработки ценных руд. Он тоже обречен. Кому мы поручим переработку редкоземельных металлов, крупнейшее месторождение которых — Томторское в Якутии —предполагается в ближайшее время начать осваивать? Наверное, опять китайцам?

— Они в этом смысле далеко продвинулись.

— Мы ведь постоянно что-то упускаем. Все наслышаны о Ковыктинском газовом месторождении. Это месторождение уникально тем, что в его газе содержится много гелия. Гелий — это элемент будущего. Например, он нужен для охлаждения сверхпроводящих элементов. Если вы, скажем, проходили магниторезонансную томографию, то там все высокочувствительные детекторы охлаждаются жидким гелием. Иначе они не работают. На Земле его крайне мало. Много было обсуждений, что надо извлекать гелий из этого газа, но наш бизнес этим направлением пренебрег. Решили газ отправлять китайцам вместе с гелием, а они уже на своей территории будут его извлекать. Понятно, где останутся доходы от всего этого дела.

Следующий институт в Красноярске — Институт вычислительного моделирования, он работает на знаменитую корпорацию «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва. Этот институт разрабатывает софт для большинства из 70 процентов всех российских спутников и для спутников системы ГЛОНАСС. И там же разрабатывают систему теплозащиты космических объектов. Получается, что для ФАНО это тоже все пустой звук. Им, видимо, дали установку, что надо экономить. А какова настоящая цена этой экономии, мы узнаем, когда ошибки уже невозможно будет исправить.

— Главное, это экономия копеечная, насколько я понимаю.

— Абсолютно верно. Причем я предлагал ФАНО: дайте нашим институтам задание разработать единую автоматизированную систему организации и контроля финансовой деятельности для институтов и научных центров всего Сибирского отделения. У нас для этого многое готово. Реакция —ноль.

Я также обратился в РАН и выше с просьбой поручить проведение реструктуризации РАН на территории Большой Сибири Сибирскому отделению РАН как наиболее компетентной и подготовленной научной структуре.

— Как-то все это объясняется?

— Никак не объясняется. Просто академию игнорируют, да и академия легко соглашается на ликвидацию собственных институтов. Видите ли, директора и коллективы согласны. А то, что согласие получено под грубым административным давлением, в расчет не принимается.

— Казалось бы, в ФАНО по статусу должны быть заинтересованы, чтобы под ними все хорошо работало, чтобы они могли показать результат.

— Единственное, в чем они заинтересованы по-настоящему, — это в том, чтобы не было никаких скандалов. Поэтому, когда началась травля академика Эрика Михайловича Галимова и научная общественность очень жестко отреагировала, они вынуждены были отступить. Они реагируют только на ясно выраженное мнение научного сообщества и неблагоприятный для ФАНО общественный резонанс.

А ведь ликвидация такого научного центра, как Красноярский, в который вложено полвека труда нескольких поколений талантливых людей, — это не просто скандал, это непоправимая ошибка с точки зрения приоритетных задач, которые ставятся руководством страны.

А ведь ликвидация такого научного центра, как Красноярский, в который вложено полвека труда нескольких поколений талантливых людей, — это не просто скандал, это непоправимая ошибка с точки зрения приоритетных задач, которые ставятся руководством страны.

Под катком ФАНО

— Но пока складывается впечатление, что руководство академии предпочитает отмалчиваться, хотя все может закончиться для нее крахом. По крайней мере, в ее традиционном виде.

— Я согласен. Хотя известно, что любая уступка или замалчивание серьезной проблемы ведут за собой требования еще больших уступок.

Ведь то, что я рассказал о Красноярском научном центре, относится ко всем таким центрам. У нас в Сибирском отделении РАН академгородки есть также в Новосибирске, Иркутске и Томске. Такие же накаты идут на все центры: «Зачем вы их насоздавали? Надо все оптимизировать. Уменьшать финансирование, экономить на всем». Но, как сказал один из западных бизнесменов про наши академгородки, «такой огромной капитализации на ограниченной, как у вас, территории я еще в мире нигде не видел. Институты мирового уровня, люди мирового уровня».

От напасти слияний удается отбиться, только если какой-то институт уже включен в важнейшие государственные проекты. ФАНО хотело ликвидировать институты Иркутского научного центра, крупнейшего после Новосибирского в СО РАН. Там хотели объединить 14 юрлиц, в основном крупные и успешные институты. Так же, как в Красноярске: сельскохозяйственные, медицинские, физические. Но два института оказали очень жесткое сопротивление. Один из них — Институт солнечно-земной физики, включенный в постановление правительства о создании национального гелио-геофизического комплекса, который должен стать частью международной системы наблюдения за Солнцем. Это первый институт, от которого ФАНО отступило, поскольку он выполняет важный проект государственного значения. Второй — уникальный для России и мира Лимнологический институт, который ведет важнейшие работы по изучению биоразнообразия и экологических проблем озера Байкал и Байкальской природной территории.

Но что мы будем делать, когда для решения государственных задач потребуются те институты, которые сейчас под угрозой ликвидации?

— Вы сказали о бессмысленной бюрократической нагрузке, об исчезновении демократических процедур. Но вроде бы выбор директоров сохранился?

— Формально — да. Но в отличие от подробно прописанной процедуры выборов директоров никаких регламентов их снятия с должности не существует, директоров снимают пачками, одним росчерком пера. Какие-то безвестные сотрудники из кадрового и юридического департаментов ФАНО пишут служебную, и академик Валентин Николаевич Пармон, многолетний директор успешного и знаменитого Института катализа СО РАН, который по закону мог бы работать еще несколько лет, снимается с должности в течение пары дней. Причем с помощью формальных приемов, которые трудно назвать честными. Заявили, что будто бы никакого контракта у Пармона с ФАНО не было, поэтому нечего и продлевать. Но у него был контракт с Академией наук, а когда институт передавали ФАНО, было дополнительное соглашение к контракту с директором, где стоит подпись руководителя ФАНО Котюкова.

А Институту катализа, видимо, будет предложено преобразоваться в автономное учреждение. Так же, как Красноярскому научному центру. Автономное учреждение — это уже не бюджетное учреждение. В автономном учреждении есть наблюдательный совет из представителей Минобрнауки, ФАНО и представителей коллектива. Этот наблюдательный совет имеет право в любой момент директора сменить.

— Автономное учреждение будет подчиняться ФАНО, но уже в другом статусе?

— Да. И там будет голое администрирование.

— Фактически это уводит такие организации из-под влияния президиума академии и Сибирского отделения?

— Это уже проехали. ФАНО все делает само, ни с кем ничего не согласовывая. В том же Иркутском научном центре, когда не удалось слить его институты, ФАНО подготовило и утвердило устав центра без всякого согласования с академией. Сформировали ученый совет, президиум, должность директора ввели и должность научного руководителя. И тоже без всякого согласования с академией. ФАНО также без согласования с академией назначило директора. Директор своим приказом без согласования с академией назначил научного руководителя. Вопиющее нарушение ФЗ-253 и указаний президента относительно правила «двух ключей» в управлении наукой — ФАНО и РАН!

— Может быть, задача академии в этих условиях недооценки фундаментальной науки должна состоять в создании центров прикладной науки вокруг академии? Тем более что советская прикладная (отраслевая) наука практически полностью погибла.

— Когда академик Михаил Алексеевич Лаврентьев создавал Сибирское отделение, в его основу было положено три принципа. Во-первых, высочайшая концентрация интеллекта для развития фундаментальных наук самого высокого уровня. Второй принцип — абсолютная интеграция с образованием. Я сам — продукт лаврентьевской системы. В 1963 году приехал поступать в университет, имея опыт участия в олимпиадах. Новосибирский государственный университет находится в центре Академгородка. У нас никогда раньше не было никаких проблем по сотрудничеству. Я выхожу на улицу из президиума или из лаборатории, вижу сотрудников институтов Сибирского отделения, которые идут в университет преподавать, читать лекции, навстречу им идет поток студентов университета, чтобы сделать лабораторные работы, слушать лекции на территории институтов, работать на экспериментальных установках, участвовать в формировании этой науки. Сейчас ФАНО эту связь прерывает.

— Почему?

— ФАНО административно обособляется от федеральных и исследовательских университетов, а ведь система науки и образования должна быть интегрирована. Мы в Сибирском отделении совместно с НГУ предложили сделать у нас в Новосибирском академгородке координирующую структуру для институтов СО РАН и НГУ из трех учредителей — РАН, Минобрнауки и ФАНО — без какого-либо формального объединения и потери юридических лиц. Минобрнауки согласилось. ФАНО и академия отказались все это делать: мы свои институты в координирующую структуру не отдадим. Между тем благодаря интеграции с СО РАН наш НГУ выполнил поставленную президентом задачу и уже вошел в число ста лучших университетов мира по рейтингу Times Higher Education в области естественных наук.

Третий принцип — абсолютная прикладная направленность ведущихся работ. Связь с промышленностью, с предприятиями. Триединство Лаврентьева обеспечило Сибирскому отделению устойчивость и развитие в самые тяжелые, девяностые, годы. У нас до сих пор успешно работает основанная академиком Валентином Афанасьевичем Коптюгом система конструкторско-технологических институтов.

Третий принцип — абсолютная прикладная направленность ведущихся работ. Связь с промышленностью, с предприятиями. Триединство Лаврентьева обеспечило Сибирскому отделению устойчивость и развитие в самые тяжелые, девяностые, годы. У нас до сих пор успешно работает основанная академиком Валентином Афанасьевичем Коптюгом система конструкторско-технологических институтов.

— Они в системе академии были?

— Они подчиняются академии, но имеют бюджет 15–20 процентов от необходимого. Германское общество Фраунгофера так работает. В нем бюджетной зарплаты сотрудникам вообще нет, но государство безвозмездно выделяет здания, оборудование лучшее в мире им покупается. Но зарплату извольте зарабатывать, работая с фирмами по заказам. Успешная система. У нас так работают конструкторские технологические институты. Они прочно завязаны на заказчика. Скажем, Институт научного приборостроения для ОАО «Информационные спутниковые системы» имени Решетнёва сделал несколько потрясающих разработок. Одна из них — система обезвешивания. На Земле воспроизводят космические условия невесомости и тестируют сложнейшие процессы раскрытия панелей солнечных батарей и модулей крупногабаритных спутниковых антенн. У нас эта система КТИ сохранена, хотя, конечно, задач, которые мы могли бы выполнять, гораздо больше. Поэтому ваш вопрос абсолютно правильный.

Когда я стал вице-президентом академии, я осознал, насколько она беззащитна. Я полагаю, что, если академия хочет быть как-то защищенной, надо следовать пожеланиям власти, в частности сформулированному президентом указанию о том, что будущее фундаментальной науки в России прямо зависит от ее способности обеспечить инновационный рост в стране. Этим академия зачастую пренебрегала.

В системе Сибирского отделения есть знаменитый Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера, у него оборот — два миллиарда в прошлом году. Миллиард — бюджет, миллиард — продажа ускорительной техники во все страны мира для обеззараживания сточных вод, стерилизации медицинского инструмента с помощью пучков заряженных частиц, уничтожения вредителей зерновых. И у нас в Новосибирском академгородке создан технопарк, ставший уже знаменитым. Там около 250 фирм-резидентов. На 80 процентов резиденты вышли из институтов Сибирского отделения.

Где голос академии

— Почему академия не обеспокоена своим паблисити, рекламой своих достижений, созданием атмосферы общественного интереса вокруг своих достижений, а не только проблем?

— Только 29 апреля этого года, когда на самом деле уже стало поздно, академик Владимир Евгеньевич Фортов подписал распоряжение президиума о создании центра общественных связей РАН. А надо было начинать в девяностые годы, когда нападки на академию стали регулярными. Как член президиума я тоже чувствую свою недоработку. Не раз я был свидетелем, как приходит на оперативку в академии ее президент академии Юрий Сергеевич Осипов, мрачный, озабоченный. Достает из кармана очередную газету с критической статьей в адрес РАН, кладет на стол. Говорит, надо принимать меры. Все начинают думать, что делать. В конце концов одному из членов президиума поручалось ответить на критику. Я после оперативки к нему захожу, начинаю объяснять, что у нас есть достижения, разработаны новые материалы, новые ускорители, приборы ночного видения, катализаторы, надо же это как-то пропагандировать. Он на меня смотрит с обреченным видом и говорит: делать я ничего не буду. У меня есть наука, которой я занимаюсь. Мы-то знаем, что у нас хорошая, сильная, великая российская наука с трехсотлетней историей. Короче, так ничего и не сделали. И вся академия так и работает: у нас и так все нормально, что там еще писать.

Когда рухнул железный занавес, я бывал и работал во многих странах. Я был потрясен тем, сколько времени научные сотрудники тратят на пиаровские акции. Проводят экскурсии для всех желающих, объясняют, что в этом центре делают, что может быть получено в результате, где можно применять результаты исследований, какие приборы используют, какие вычисления проводят. Это все очень интересно и привлекательно выглядит. Самая главная ошибка академии — в том, что она превратилась в башню из слоновой кости. И этим воспользовались.

— В том-то и дело. Но непонятно, зачем воспользовались.

— У меня объяснение такое. Хотим мы или не хотим, но в науку все равно пойдут большие деньги. Они идут во всем мире. Бюджет американского National Institutes of Health — сто миллиардов долларов. Бюджет любого американского университета обычно два-три миллиарда долларов. Есть люди, которые понимают, что ученые будут работать и за идею, я знаю лично по фамилиям таких людей, и они считают, что ученые должны деньги получать из их рук и под их полным контролем. Конечно, деньги нужно использовать максимально эффективно. Но всем известно, что у нас часто понимают под эффективностью.

— Почему, на ваш взгляд, руководители Министерства образования и науки, а теперь и ФАНО так и не смогли найти общий язык с академией, постоянно ей оппонируя и навязывая свои решения?

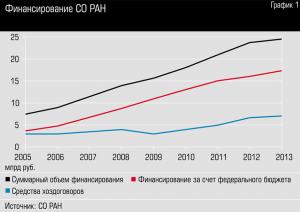

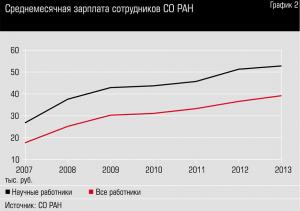

— Когда я стал директором института, мой предшественник член-корреспондент РАН Константин Константинович Свиташев привел меня в Министерство образования и науки — это был где-то 1994–1995 год — к министру, которым был Борис Георгиевич Салтыков. У нас завязались длительные полезные отношения. Он приезжал к нам в институт инкогнито, чтобы понять, куда министерство деньги вкладывает, и оценить результативность работ. Там еще были люди, с которыми ученые могли говорить на одном языке: кто-то был аспирантом еще у старшего Капицы, кто-то работал у Курчатова. Они были жесткими, но о деле с ними легко было разговаривать. Сейчас там везде молодежь 20–30 лет. К науке не имеют никакого отношения, и она их не интересует. Как и всё ФАНО, их интересуют процедуры, указания начальства, максимально возможная формализация процессов. У меня сердце кровью обливается, когда вижу, какие большие средства вкладываются в науку и какая малая отдача. Но связано это не с академией, которая получает лишь небольшую долю этих средств.

Показательно, как работает японское Министерство науки и технологий. Там не указывают институтам или фирмам, чем они должны заниматься и как структурировать сеть научных организаций. Их задача — делать максимально объективно экспертную оценку ситуации в науке. Что будет давать доход в ближайшие годы, например робототехника, схемы памяти, корабли с улучшенными мореходными характеристиками, что в быту будут потреблять. Они знают всё и обо всем. Они готовят для правительства аналитические записки и предлагают приоритеты исследований. У нас, к сожалению, это делают где-то какие-то неизвестные никому люди, в тиши кабинетов. А там это проходит тщательную экспертизу, и делают это люди, которые являются профессионалами в своих направлениях. Правительство на основе этой аналитики составляет программу организации работ для обеспечения научно-технического прогресса в японской промышленности. У нас такую роль раньше выполнял Госкомитет по науке и технике. Сейчас министерство считает ниже своего достоинства этим заниматься. А ФАНО экспертизу специалистов заменило краудсорсингом*, выходит в интернет и проводит опрос, в каких направлениях надо развивать науку. Академия, за которой по закону закреплена функция главной экспертной площадки страны, отставлена. Балом правят какие-то другие интересы, весьма далекие от науки и истины. Ситуация тяжелая и неприемлемая. Но тем не менее мы настроены оптимистично, потому что знаем твердо: наука делается не в кабинетах.

*Краудсорсинг — передача некоторых производственных функций неопределенному кругу лиц, решение общественно значимых задач силами добровольцев, часто координирующих при этом свою деятельность с помощью информационных технологий.

- Подробнее о «Балом правят интересы, далекие от истины»

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии