Носитель для вечного хранения огромного объема информации в формате 5D, на который можно записать «всю историю мира», был создан учеными. Отдел науки «Газеты.Ru» рассказывает, как этот носитель переживет Землю и при чем здесь Великая хартия вольностей.

В 1965 году один из основателей компании Intel Гордон Мур сформулировал закон, согласно которому число транзисторов, размещенных на кристалле интегральной схемы, будет удваиваться каждый год. Последние 50 лет этот эмпирический закон выполнялся достаточно хорошо, однако в последние годы рост производительности электроники замедлился. Это касается не только компьютерных процессоров, но и самых популярных сейчас элементов долговременной флеш-памяти.

Фактически технология создания традиционной флеш-памяти достигла своего физического предела.

Производители выпускают процессоры и устройства памяти с транзисторами размером 14 нм — это минимальная длина волны света, которая используется в процессе производства при облучении кремниевой пластины.

При этом долговечность флеш-памяти составляет несколько десятков лет. Время жизни современных оптических и магнитных дисков также ограничивается десятилетиями. Поэтому проблема создания долговечных носителей информации остается актуальной задачей современной электроники.

На текущей неделе ученые из Центра оптоэлектрических исследований Саутгемптонского университета в Англии рассказали о новом материале, который не только обеспечивает невероятно плотную запись цифровых данных, но и позволяет хранить эти данные очень долгое время — можно сказать, целую вечность.

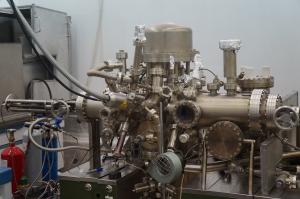

Для реализации этой идеи в качестве накопителя данных использовалось кварцевое стекло. Под воздействием очень коротких лазерных импульсов в стекле создавалась необходимая многослойная самоорганизующаяся наноструктура. Такие импульсы называют фемтосекундными, их длительность равна одной квадриллионной (одна миллионная одной миллиардной) доле секунды.

Информация записывается с помощью трех слоев наноточек — вокселов (объемных пикселей), расположенных на расстоянии 5 микрометров (одна миллионная часть метра) друг от друга. Эти точки изменяют поляризацию света, проходящего сквозь диск, что позволяет считывать состояние структуры с помощью микроскопа и поляризатора — аналогичного тому, который используется в солнцезащитных очках Polaroid.

Разработчики называют эту технологию 5D-памятью, поскольку каждая единица информации (бит) имеет пять различных характеристик. Сюда относятся три пространственные координаты точек в наноструктуре, а также размер и ориентация — всего пять возможных параметров. Благодаря этому новая технология обеспечивает огромную плотность записи информации по сравнению с обычными компакт-дисками, работающими по технологии 2D-памяти. С видео, демонстрирующим, как изготавливается новая «пятимерная» память, можно ознакомиться здесь.

Такая технология позволяет разработчикам добиться огромной плотности записи: 360 терабайт данных можно записать на диск из кварцевого стекла диаметром несколько сантиметров. Для того чтобы записать такой объем информации, потребовались бы около семи тысяч современных 50-гигабайтных двухслойных Blu-Ray-дисков. Поскольку в качестве материала используется стекло, хранить данные можно будет при температуре до 1000°C. Долговечность такого накопителя составит, по прогнозам ученых, 13,8 млрд лет при эксплуатационной температуре в 190°C.

Следует отметить, что, по прогнозам астрономов, Солнце поглотит Землю приблизительно через 7,5 млрд лет. Получается, что созданный учеными диск можно на самом деле считать «вечным», хотя бы в масштабах нашей планеты.

Таким образом, никаких особых условий хранения, например низкой температуры, не предусмотрено. Новая память будет использоваться в основном для хранения больших массивов особо важных данных, например музейных архивов и библиотек.

Технология впервые была экспериментально продемонстрирована еще в 2013 году, когда текстовый файл размером 300 Кб был успешно записан в формате 5D.

Сейчас исследователи практически готовы к коммерческому производству «вечных дисков», но им необходимы промышленные партнеры и спонсоры.

Основным препятствием для того, чтобы новая технология стала массовой, является дороговизна лазеров, используемых для записи данных. Сейчас исследователи работают над созданием доступной системы считывания данных в формате 5D. «Это вопрос развития технологий, вскоре мы сможем сделать новую память доступной для коммерческих целей», — говорит Абид Пател — молодой исследователь, принимавший участие в разработке. University of Southampton

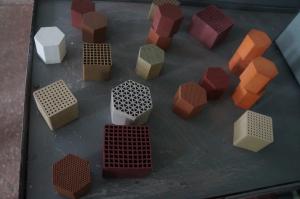

Стеклянные диски, на которых были записаны тексты по технологии 5D. На диаграмме (не в масштабе) изображены точки микронного размера в которых находятся наноструктуры, хранящие информацию.

Изобретение официально было представлено 17 февраля 2016 года на выставке SPIE Photonics West в Сан-Франциско. Вполне возможно, что планы создателей новой памяти смогут реализоваться и вся история мира будет записана на маленьком стеклышке.

Сотрудница физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Мария Котова, занимающаяся разработкой резистивной органической памяти, рассказала отделу науки: «Основная задача ученых, работающих в этой области, — создание недорогой, быстрой памяти с высокой плотностью записи и долгим временем хранения информации. Учеными из Саутгемптонского университета удалось решить одну из очень важных проблем в развитии технологии памяти — разработать прототип запоминающего устройства с очень высокой плотностью и скоростью записи информации и огромным сроком хранения данных.

Из всех наиболее ходовых типов памяти никакая технология не могла похвастаться такими характеристиками: срок хранения данных флеш-памяти максимально достигает десятков лет, а DRAM-технология не сохраняет информацию при отключении от источника питания».

Авторы исследования уже представили элемент памяти с записанной на нем Всеобщей декларацией прав человека на церемонии закрытия Международного года света и световых технологий в феврале 2016 года в Мексике. К настоящему моменту на «вечные диски» уже записаны «Оптика» Ньютона, Великая хартия вольностей, Библия короля Якова и другие наиболее важные в истории человечества тексты.

«Декларация прав человека стала одним из первых документов, записанных с помощью новой технологии, и она поможет сохранить человеческий род, — сказал лидер исследовательской группы, профессор Петр Георгиевич Казанский. — Кажется символичным, что Юкатан является местом проведения церемонии закрытия Международного года света: кратер Чиксулуб возник 65 млн лет назад в результате падения астероида, имевшего 10 км в диаметре. Наша технология дает надежду на то, что если такая катастрофа повторится в будущем, то знания человечества не буду потеряны навсегда».