Ежегодно в России проводится 32 тысячи операций на открытом сердце. Для 30% пациентов неприятными последствиями жизненно необходимого хирургического вмешательства становятся осложнения в виде жизнеугрожающей аритмии, фибрилляции предсердий, зачастую имеющие фатальные последствия. На сегодняшний день в мире не существует способов профилактики этого осложнения, но в Новосибирском научно-исследовательском институте патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина совместно с Новосибирским институтом органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН ведется разработка препарата на основе модифицированного ботулотоксина, который значительно снизит риск развития фибрилляции предсердий во время операции на открытом сердце и в период восстановления.

О том, как один из самых популярных среди женщин препаратов по сохранению молодости (ботокс – это и есть ботулотоксин), может спасать тысячи жизней, какие шансы у разработки сибирских ученых стать золотым стандартом профилактики аритмии и что уже сделано, рассказали д.х.н., профессор, руководитель отдела медицинской химии НИОХ СО РАН Н.Ф. Салахутдинов и научный сотрудник центра аритмологии ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина А.Г. Стрельников.

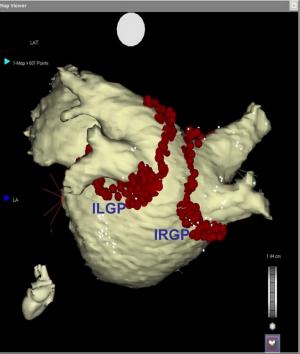

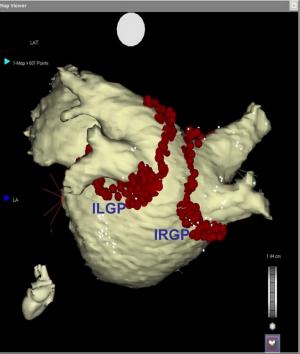

Развитие серьезной, угрожающей жизни аритмии – фибрилляции предсердий, то есть, хаотичного сокращения мышечных волокон, происходит из-за нарушения работы автономной нервной системы, иннервирующей левое предсердие. Медикаментозная терапия этого состояния малоэффективна, и единственный метод лечения, являющийся на сегодняшний день мировым стандартом – это физическое разрушение очагов аритмии, то есть выжигание электродами тщательно выверенных участков в сердечной мышце. Этот способ разработал профессор Е.А. Покушалов, руководитель центра хирургической аритмологии ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина. Он показал, что существуют четыре области в левом предсердии, которые отвечают за развитие жизнеугрожающей аритмии, и их выжигание является эффективным способом лечения фибрилляции предсердий.

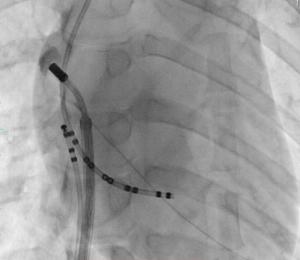

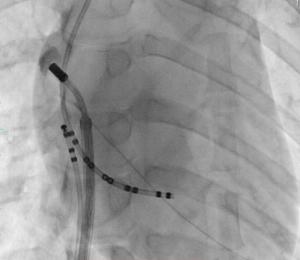

Если у человека начинаются эпизоды аритмии в послеоперационный период, его, в зависимости от плотности аритмии (количества эпизодов в день), либо лечат медикаментозно, либо доставляют в отделение интервенционной кардиологии (отрасль кардиохирургии, использующая минимально инвазивные методы) и проводят соответствующую процедуру. Через прокол в бедренной вене под контролем рентгенхирургической установки специальный катетер-электрод доставляется в одну из областей сердца – левое предсердие, где при помощи высокочастотного электрического тока прижигаютcя особые зоны, отвечающие за развитие фибрилляции.

Если у человека начинаются эпизоды аритмии в послеоперационный период, его, в зависимости от плотности аритмии (количества эпизодов в день), либо лечат медикаментозно, либо доставляют в отделение интервенционной кардиологии (отрасль кардиохирургии, использующая минимально инвазивные методы) и проводят соответствующую процедуру. Через прокол в бедренной вене под контролем рентгенхирургической установки специальный катетер-электрод доставляется в одну из областей сердца – левое предсердие, где при помощи высокочастотного электрического тока прижигаютcя особые зоны, отвечающие за развитие фибрилляции.

Однако проводить эту процедуру всем людям, которые оказываются на операционном столе, нельзя. Если человеку впервые делают операцию на сердце, и у него никогда прежде не было фибрилляции предсердий, то нет никаких показаний к тому, чтобы выжигать здоровые участки сердечной мышцы.

«Автономную нервную систему в мире изучают несколько научных центров, – рассказывает научный сотрудник центра аритмологии ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина Артем Григорьевич Стрельников, – В США – в штате Оклахома, в Японии и Корее. Около пяти лет назад появились экспериментальные работы, в которых доказывалось, что для временного и безопасного выключения автономной нервной системы с целью купировать развитие фибрилляции предсердий, можно использовать ботулотоксин. Мы взяли концепцию Сеульского научного центра и института ритма сердца Оклахомы и начали собственные исследования, основанные на методах, разработанных Е.А. Покушаловым. Мы вводили чистый ботулотоксин в те же зоны левого предсердия, которые мы выжигаем, и действительно показали, что вещество имеет перспективу для лечения и профилактики фибрилляции предсердий после открытых кардиохирургических вмешательств».

Результаты клинических исследований по применению коммерчески доступных аналогов чистого ботулотоксина (Pokushalov E, Strelnikov A., Steinberg JS et al. Long-Term Suppression of Atrial Fibrillation by Botulinum Toxin Injection Into Epicardial Fat Pads in Patients Undergoing Cardiac Surgery: One-Year Follow-Up of a Randomized Pilot Study. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2015 Dec;8(6):1334-41.) были опубликованы совместно с Томским научно-исследовательским институтом кардиологии, институтом ритма сердца Оклахомы и Колумбийским университетом на сессии Американской ассоциации сердца в 2015 году. Эта работа вошла в десятку самых цитируемых статей по аритмологии в мире и в топ-10 инноваций 2015 года.

Результаты клинических исследований по применению коммерчески доступных аналогов чистого ботулотоксина (Pokushalov E, Strelnikov A., Steinberg JS et al. Long-Term Suppression of Atrial Fibrillation by Botulinum Toxin Injection Into Epicardial Fat Pads in Patients Undergoing Cardiac Surgery: One-Year Follow-Up of a Randomized Pilot Study. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2015 Dec;8(6):1334-41.) были опубликованы совместно с Томским научно-исследовательским институтом кардиологии, институтом ритма сердца Оклахомы и Колумбийским университетом на сессии Американской ассоциации сердца в 2015 году. Эта работа вошла в десятку самых цитируемых статей по аритмологии в мире и в топ-10 инноваций 2015 года.

«Нужно понимать, что треть пациентов, которые в виде осложнений после хирургического вмешательства получают фибрилляцию предсердий – это легкая группа, это люди, у которых ранее не было операций, не было аритмии – объяснил А.Г. Стрельников, – для них подходит чистый ботулотоксин, и клиническое исследование было направлено именно на эту группу пациентов. При более тяжелых формах, когда у человека есть постоянные эпизоды фибрилляции предсердий, необходима более высокая доза и более длительное действие вещества – чистый ботулотоксин в этом случае не подходит. Именно для этих пациентов мы совместно с коллегами из института органической химии совершенствуем ботулотоксин, создаем новый препарат».

Доклинические испытания чистого ботулотоксина показали, что вещество быстро всасывается в кровь и уходит из зоны, где оно должно действовать. Время действия препарата тоже было недостаточным – от трех до шести месяцев, тогда как требуется хотя бы один год. Задача исправить эти моменты была поставлена перед коллегами из НИОХ СО РАН, а именно перед группой ученых совместной лаборатории химических исследований, возглавляемой д.х.н., профессором Нариманом Фаридовичем Салахутдиновым.

Доклинические испытания чистого ботулотоксина показали, что вещество быстро всасывается в кровь и уходит из зоны, где оно должно действовать. Время действия препарата тоже было недостаточным – от трех до шести месяцев, тогда как требуется хотя бы один год. Задача исправить эти моменты была поставлена перед коллегами из НИОХ СО РАН, а именно перед группой ученых совместной лаборатории химических исследований, возглавляемой д.х.н., профессором Нариманом Фаридовичем Салахутдиновым.

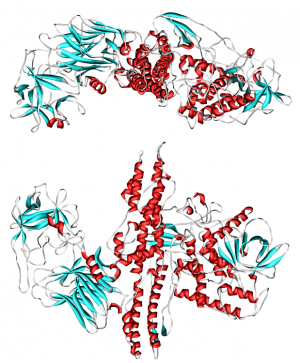

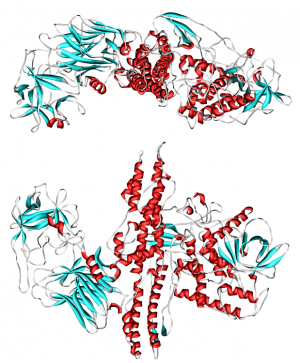

«Суточная доза одного из самых опасных ядов в мире не должна превышать 200 единиц, нам нужно было модифицировать препарат таким образом, чтобы при том же терапевтическом эффекте не увеличивать дозу, и пролонгировать действие препарата. Задача была ясна, и мы начали работать, – рассказал Н.Ф. Салахутдинов, – надо сказать, что наша работа и те результаты, которые мы получили, основаны на идеях, разработанных в школе академика Г. А. Толстикова, одного из моих учителей. Феномен пролонгации низкомолекулярных лекарственных средств при помощи природных объектов (полисахаридов, арабиногалактанов) и вместе с тем уменьшение дозы при том же терапевтическом эффекте, известен давно. Выглядит это так: маленькая молекула лекарственного вещества окружается “бубликом” из природных молекул и при этом время действия препарата увеличивается, а доза уменьшается.

Ботулотосин – это самая большая неполимерная молекула в мире, она огромная, поэтому и природные молекулы для ее окружения должны быть подходящими по размеру. Мы проверили множество вариантов, пока мой сотрудник, к.х.н. Владислав Фоменко не предложил попробовать хитозан. Начали с ним работать – сразу получили результат».

Ботулотосин – это самая большая неполимерная молекула в мире, она огромная, поэтому и природные молекулы для ее окружения должны быть подходящими по размеру. Мы проверили множество вариантов, пока мой сотрудник, к.х.н. Владислав Фоменко не предложил попробовать хитозан. Начали с ним работать – сразу получили результат».

Время действия препарата, на основе модифицированного ботулотоксина, увеличилось с шести месяцев до года, а доза уменьшилась в четыре раза по сравнению с чистым веществом.

«Но мы добились еще одного очень важного результата, – добавил Н.Ф. Салахутдинов, – молекулы хитозана, окружающие молекулу ботулотоксина, цепляются за внутреннюю стенку сосуда и не дают токсичному веществу идти дальше. Мы останавливаем передачу нервных сигналов в той точке, куда сделана инъекция. Это важно, потому что ботулотоксин – это яд, и нет ничего хорошего в том, что он перемещается по организму. Я вообще удивляюсь, как женщины используют его в косметических целях, хотя, думаю, 99% не в курсе, что ботокс – это ботулотоксин. На этой стадии доклинических испытаний мы изучаем фармакокинетические параметры препарата, это процессы всасывания, распределения, метаболизма и выведения лекарственного вещества. Пока, по предварительным данным, вещество нигде в организме, кроме места, куда была сделана инъекция, не обнаруживается».

Доклинические исследования по данному проекту, над которым работают специалисты ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина, НИОХ СО РАН и томской компании ИФАР (Инновационные фармакологические разработки), идут на средства программы «Фарма 2020», направленной на поддержку медицинской фармацевтической промышленности России, ученые планируют закончить их уже осенью 2016 года. Как рассказал Н.Ф. Салахутдинов, чтобы привлечь средства на клинические испытания, ученым придется самостоятельно искать средства:

Доклинические исследования по данному проекту, над которым работают специалисты ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина, НИОХ СО РАН и томской компании ИФАР (Инновационные фармакологические разработки), идут на средства программы «Фарма 2020», направленной на поддержку медицинской фармацевтической промышленности России, ученые планируют закончить их уже осенью 2016 года. Как рассказал Н.Ф. Салахутдинов, чтобы привлечь средства на клинические испытания, ученым придется самостоятельно искать средства:

«Программа “Фарма 2020” очень хорошая, но с этого года немного изменился формат выдачи средств. Если на доклинические испытания мы получили грант, и такой же грант можно было выиграть на клинические испытания, то теперь на проведение следующего этапа исследований мы самостоятельно должны привлечь средства, и, если результаты будут успешными, то по программе мы получим субсидии на погашение понесенных затрат. В случае неудачи, неудовлетворительных результатов клинических испытаний, траты не погашаются. И здесь нам бы пригодилась финансовая помощь компаний из Big Pharma, но, к сожалению, пока нет хотя бы первой фазы клинических испытаний, крупные компании боятся вкладывать деньги – большие риски. И это проблема не только наша, думаю, так во многих странах, просто на Западе развита система частных инвесторов, «бизнес-ангелов». И, конечно, западные венчурные компании охотнее вкладывают деньги в новые проекты, в отличие от российских. Поэтому ученым приходится больше времени уделять не своим прямым обязанностям, а искать средства, продвигать проекты. Помимо совместной с клиникой Мешалкина работы, у нас в институте в этом году заканчиваются доклинические исследования по другим направлениям, по препаратам против гриппа, болезни Паркинсона, что будет дальше, пока не знаем, но средства ищем, может, краудфайдингом займемся. Что касается препарата от аритмии, здесь мы дожмем, я уверен».

Положительный прогноз по работе над препаратом, способном предотвращать фибрилляцию предсердий, дал и А.Г. Стрельников:

«Препарат уже доказал свою эффективность и безопасность на этапе доклинических исследований. Конечно, нам еще предстоит большая работа – требуются крупные международные, многоцентровые клинические исследования и пока выжигание областей в левом предсердии остается методом лечения фибрилляции предсердий. Но мы предполагаем, что в будущем инъекции модифицированного ботулотоксина, введенные во время операций на открытом сердце, станут золотым стандартом профилактики жизнеугрожающей аритмии – их будут делать каждому пациенту, и это станет своего рода подушкой безопасности в ранний послеоперационный период, методом купирования самой возможности развития фибрилляции предсердий».

Подготовила Татьяна Морозова