Наука, стройся!

Какие реорганизационные катаклизмы ждут российских ученых в нынешнем году

Два года назад в России стартовала реформа РАН. Месяцы волнений, митингов и собраний взбудораженного научного сообщества вроде бы позади, но всерьез реформа затронет российских ученых только сейчас: в начале 2016-го будут введены самые спорные пункты закона о реформе РАН. Так, полным ходом идет слияние институтов в крупные научные центры, сами институты будут поделены в зависимости от "индекса эффективности", а возрастной порог для директоров институтов установлен в 65 лет. В общем, понятно: наука в России уже никогда не будет прежней. Как ученые прожили два года такой реформы и чего они ждут от нее в скором будущем, узнавал "Огонек"

О том, что все интересное для российских ученых только начинается, глава РАН академик Владимир Фортов предупредил в одном из недавних интервью.

Президент РАН знает, о чем говорит. Именно с 2016-го российская наука должна будет постоянно доказывать, что она эффективна. Критерии эффективности? Они разрабатывались все это время в недрах Федерального агентства научных организаций (ФАНО) и оказались показательно схожими для гуманитариев, физиков, аграриев, геологов и т.д. Там же, кстати, разрабатывались и шаги по повышению этой эффективности, одним из которых стала реорганизация РАН. Напомню: в первоначальной версии закона о реформе во имя эффективности предполагалась и вовсе "ликвидация РАН", но после волнений и митингов появилась "реорганизация".

Наука на низком старте

Новая наука начинается с "укрупнения". Сейчас процессом объединения охвачены 120 научных организаций, которые в итоге превратятся в 23 крупных центра. Считается, что решение об объединении институты должны принимать сами, для чего им надлежало срочно подать заявку в ФАНО. Как правило, сливаются сходные по тематике институты. Например, Федеральный исследовательский центр "Фундаментальные основы биотехнологии" создан в результате объединения трех научных организаций: Института биохимии им. А.Н. Баха, Института микробиологии им. С.Н. Виноградского и Центра "Биоинженерия". А Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" объединил Институт проблем информатики, Институт системного анализа и Вычислительный центр им. А.А. Дородницына.

Но есть и мегаслияния. Так, Владикавказский научный центр включил в себя ряд институтов, смешав физиков с лириками (например, Южный математический институт и Центр скифо-аланских исследований им. В.И. Абаева). А региональный научный центр Коми объединит 10 организаций — институты биологии, химии, физиологии, языка и литературы. Само собой, мнения о таких объединениях неоднозначные.

— Вообще, наука — живой организм, и поэтому структуризация институтов, как и образование новых,— процесс естественный, часто неизбежный,— признает в беседе с "Огоньком" член научно-координационного совета при ФАНО академик Валерий Рубаков.— Так что там, где объединение происходило естественно, это полезный процесс. Другое дело — объединение в региональных центрах разноплановых институтов: оно плохо тем, что теряется научно-методическое руководство со стороны профильных отделений РАН. Скажем, вы объединяете физиков, химиков и сельскохозяйственников. В этом случае физическому сообществу посмотреть на то, что происходит с физикой в этом центре, будет труднее, чем если бы это был независимый физический институт. Объединять же в общие научные центры институты всех профилей — это априори скорее минус. Пример — серьезный конфликт в Кабардино-Балкарском научном центре РАН, куда ряд институтов насильно заставляли войти. Коллектив переломили через колено, но я не уверен, что это приведет к позитивному результату, точнее — к отсутствию негатива.

В самом деле, когда сотрудники Института прикладной математики и автоматизации (ИПМА) взбунтовались против объединения в региональный центр с институтами Кабардино-Балкарского научного центра, ФАНО отреагировало жестко — и. о. директора института был назначен 34-летний декан математического факультета Кабардино-Балкарского университета Анатолий Алиханов, чья кандидатура не обсуждалась с сотрудниками института. В итоге в конце 2015-го институт стал частью Кабардино-Балкарского научного центра.

— Мы видим в таком развитии угрозу нашему будущему,— заявляли сотрудники этого института.— Сейчас у ИПМА сильные научные позиции, а объединение с экономистами и сельскохозяйственными НИИ снизит его потенциал, а возможно, и вовсе развалит.

Против объединения в том виде, в котором оно происходит сейчас, высказывались и академики — члены отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН. На обсуждении говорилось о том, что сама система новых научных единиц слишком общая, а резкое укрупнение институтов в центры неэффективно. При этом потеря наименования института (а это многолетний исторически сложившийся бренд) — потеря не только авторитета, но и финансовая. Мало того, при слиянии близких научных групп теряется конкуренция и шанс на проработку разных методик.

Кстати, еще один крупный скандал развернулся на наших глазах — он связан с февральской попыткой объединить сразу 11 НИИ под "шапкой" "ФИЦ Якутский научный центр РАН". Среди кандидатов — Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера, мерзлотоведения им. П.И. Мельникова, биологических проблем криолитозоны, Институт проблем нефти и газа, Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского, а также Институт физтехпроблем Севера им. В.П. Ларионова. Сами эти институты — яркие научные единицы, которые в случае объединения и унификации теряют многое, в том числе и имя — узнаваемый бренд.

Одна голова — хорошо

Детали

Самые крупные слияния научных организаций, подготовленные ФАНО

Байкальский федеральный исследовательский центр РАН

1. Иркутский научный центр СО РАН

2. Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН

3. Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН

4. Институт солнечно-земной физики СО РАН

5. Лимнологический институт СО РАН

6. Институт земной коры СО РАН

7. Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН

8. Институт динамики систем и теории управления СО РАН

9. Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН

10. Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН

11. Байкальский музей Иркутского научного центра СО РАН

12. Восточно-Сибирский научный центр экологии человека СО РАН

13. Иркутский научный центр хирургии и травматологии

14. Иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства

Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН

1. Сибирское отделение аграрной науки

2. Сибирский физико-технический институт аграрных проблем

3. Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока

4. Сибирский НИИ кормов

5. Сибирский НИИ экономики сельского хозяйства Россельхозакадемии

6. Сибирский НИИ животноводства Россельхозакадемии

7. Кемеровский НИИСХ Россельхозакадемии

8. Сибирский НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства Россельхозакадемии

9. Сибирский научно-исследовательский и технологический институт переработки сельскохозяйственной продукции

10. Сибирский НИИ сельского хозяйства и торфа

Владикавказский научный центр РАН

1. Южный математический институт ВНЦ РАН и Республики Северная Осетия — Алания (РСО-А)

2. Институт биомедицинских исследований ВНЦ РАН и РСО-А

3. Центр геофизических исследований ВНЦ РАН и РСО-А

4. Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева ВНЦ РАН и РСО-А

5. Центр скифо-аланских исследований им. В.И. Абаева ВНЦ РАН и РСО-А

6. Северо-Кавказский научно-исследовательский институт горного и предгорного сельского хозяйства

Нас посчитали!

Впрочем, слияние институтов — первая часть реструктуризации. В результате нее вместо привычных НИИ в России появится четыре вида организаций с разными функциями. Так, крупные Федеральные исследовательские центры (ФИЦ), по мысли чиновников, будут заняты прорывными исследованиями. Организации второго типа — Федеральные научные центры (ФНЦ) займутся в основном прикладной сферой. Их ориентируют на коммерциализацию собственных разработок.

Третий вид организаций — региональные центры, куда войдут разноплановые институты, у которых общий — только регион. Как раз здесь встанут плечом к плечу физики, лирики и почвоведы с агрономами. Они совместными усилиями должны будут отвечать за проведение исследований, обеспечивающих развитие своего региона. Четвертый вид — отдельные НИИ, но в каком виде они останутся, непонятно.

Зачем понадобились эти укрупнения? В плане структуризации написано, что это делается "в целях развития научных исследований и критических технологий". Институты со смежными тематиками, вошедшие в один ФИЦ, смогут пользоваться оборудованием друг друга, тематики исследований не будут дублироваться. Что, конечно, позволит экономить. В плане осторожно говорится, что "укрупнение научных организаций происходит с целью приведения в соответствие числа научных работников, работающих в данном направлении, и финансовых средств, выделенных на развитие конкретного направления научных исследований".

— Теперь в двух институтах не будут заниматься одинаковыми исследованиями, к тому же возможно сократить административный персонал: было три бухгалтера — стал один,— разъясняет "Огоньку" Игорь Соколов, директор недавно образованного ФИЦ "Информатика и управление".— Понимаете, мы создали единую управляющую структуру: единая бухгалтерия, единое кадровое управление. Получается хорошая экономия. Часть административного аппарата пришлось сократить, а высвободившиеся средства позволили принять на работу новых научных сотрудников. Но главное — мы объединились, чтобы браться за решение масштабных научных задач, у которых хорошие перспективы практической реализации. Теперь мы можем работать над ними скоординированно. Мы как единый мощный ресурс формируем ядро ученых, которые будут работать над фундаментальными общетеоретическими проблемами информатики. Параллельно в нашем центре планируем создать конкретные институты, нацеленные на проекцию общих методов, знаний на конкретную область. Два центра мы уже создали — по образовательной информатике и по медицинской информатике.

По словам директора, объединенный ФИЦ теперь равноправный партнер в мировом научном сообществе. "Объединив ресурсы трех институтов, мы стали заметной величиной. Нам удалось провести уникальную международную конференцию — это зримый результат, а маленький институт в 100-200 человек не смог бы эту махину поднять".

Важная деталь: в этом случае решение об объединении трех институтов принималось совместно с директорами и обсуждалось с научными сотрудниками. Не все сотрудники, кстати, приняли решение положительно — небольшая группа ученых Вычислительного центра им. А.А. Дородницына подала иск о признании недействительным приказа ФАНО о создании ФИЦ "Информатика и управление РАН". По их мнению, при создании центра не были соблюдены необходимые процедуры согласования. Суд принял решение в пользу ФАНО. Ученые подали апелляцию, но работать в ФИЦ все-таки перешли.

Другие ученые уверены, что объединения позволят координировать фундаментальные и прикладные исследования, что раньше было делать сложно:

— Объединение дало возможность выполнять исследовательские проекты полного цикла в области генетики, селекции и семеноводства сельхозрастений,— говорит директор ФИЦ "Институт цитологии и генетики СО РАН" Николай Колчанов.— То есть не только получать новые фундаментальные знания, но и создавать на их основе сорта, технологии их возделывания.

Территория науки

Расклад

В ходе реформы ФАНО провело полную инвентаризацию имущества РАН. Вот чем богата наука на сегодняшний день

2 млн гектаров земли

109 млн квадратных метров зданий

41 тысяча государственных объектов

"Салями слайсинг"

После того как институты укрупнят и поделят на категории, предстоит оценить их эффективность и в зависимости от этой оценки институты поделят на группы. Первые — абсолютные лидеры, вторые — те, кто ведут исследования на стабильном уровне, и отстающие. Если первые, судя по всему, будут получать финансирование и поддержку в полном объеме, со вторыми все уже не так очевидно, а судьба третьих вполне конкретна: на сайте ФАНО написано, что для таких учреждений "будет приниматься решение о реорганизации, ликвидации или, в отдельных случаях, о замене руководителя".

Согласно документам, оценивать научные учреждения будут по 24 параметрам, которые утвердило правительство, и еще по 13 пунктам, которые добавили в ФАНО, так сказать, от себя.

Первая часть оценки математическая — соберут показатели по разным аспектам. Вторая — экспертная. Уже создана комиссия из 40 человек, куда вошли сотрудники ФАНО, ученые, представители университетов, государственных научных центров, РАН и бизнеса. Они будут заслушивать выводы экспертных групп различных направлений (физиков, химиков, математиков, литературоведов) и принимать решение.

Все 37 показателей, по которым будут "считать" науку и определять будущее НИИ, можно поделить на научные и финансовые. Например, сколько научных статей и в каких журналах опубликовано, сколько и чего изобрели, почем продали и сколько внебюджетных денег нашли, чтобы работать дальше. Есть параметры и забавные — вроде количества положительных упоминаний в СМИ или посещаемости сайта.

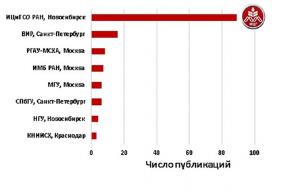

Но самый очевидный результат научной деятельности — это публикационная активность, поэтому чиновники будут внимательно считать, сколько статей сотрудники института публикуют в научных журналах в год. За количество статей всегда давали надбавки, это также влияло на выделение грантов, поэтому печататься в серьезных журналах ученые старались всегда. Но гонка за цифрами имеет и нежелательные последствия: в научном мире известно понятие "салями слайсинг" — когда в погоне за числом статей исследование нарезают на кусочки, как колбасу, и вместо одной статьи пишется несколько.

— Если работа распланирована правильно, то проблем с количеством статей быть не должно,— уверяет "Огонек" научный сотрудник Института физиологически активных веществ (ИФАВ) Александр Толбин.— Каждый сотрудник может издавать в год не менее трех статей, поэтому логично всю работу структурировать в качестве статей. То есть мыслить не формулами и предложениями, а публикациями.

Но главная проблема в том, что необходимость бороться за количество статей не позволяет заниматься рискованными проектами, которые могут не получиться, обращает внимание старший научный сотрудник Института биоорганической химии (ИБХ) Константин Минеев. "Тебе нужно написать столько-то статей — отчитаться,— объясняет он эту логику.— А проекты, которые могут не получиться, приходится откладывать как дополнительные — в свободное от работы время. Из-за этого прорывов и не получается".

К тому же у многих ученых-экспериментаторов на пути к требуемым ФАНО результатам высится почти непреодолимая преграда: заказ и получение реактивов и иных расходных материалов у нас — бумажная битва не для слабонервных. Как образно высказался академик РАН Алексей Хохлов, "говорить в России о недостатках оценки труда ученых по индексу цитирования — все равно что говорить узникам Освенцима о вреде переедания". Два года назад система госзакупок превратилась в настоящую полосу препятствий, для преодоления которой в институтах стали нанимать специально обученных сотрудников.

Купи коня!

Еще показатель для разделения на категории — количество патентов, полученных институтом. Проблема тут в том, что патент сейчас — это, как правило, украшение на стенку. Их почти никто не покупает. Почему? А потому что это свидетельство передачи изобретения в госсобственность: даже ученому после регистрации оно принадлежит всего-то на 5 процентов, а государству — на все 95. Ясно, что к бизнесу подобный расклад не располагает.

— Частные фирмы не хотят иметь дело с патентами, которые получены рановскими институтами,— рассказал "Огоньку" Денис Кудрявцев, сотрудник ИБХ.— Потому что они принадлежат государству, а это многими расценивается как потенциальный источник проблем с защитой интеллектуальной собственности. Представители бизнеса нам прямо объясняют: вот они купят патент, а окажется, что он получен в результате работ по соглашению (например, с фондами поддержки научной деятельности), по которому РФ имеет право производить этот препарат на территории России без всяких патентов.

Между тем привлечение частных денег в науку и число внедренных изобретений — очередной параметр, по которому будут оценивать институты. Это, по мнению большинства специалистов, в наших условиях просто на гране реальности.

— После разработки нового лекарства начинается череда проблем,— объясняет "Огоньку" и.о. директора Института клинической и экспериментальной лимфологии Андрей Летягин.— У нас такая сложная система лицензирования и экспертизы, что нужны десятки или даже сотни миллионы рублей, чтобы довести препарат до производства. И многие коллективы опускают руки. Они разрабатывают препараты и кладут в стол — может, кому-то понадобится и он заберет.

Ученые уверены: в России создать можно все, но продать разработки сложно, особенно в тех областях, где производство безнадежно отстает от научной мысли. Чиновники из ФАНО об этом знают — даже создали специальную рабочую группу по проблемам регистрации результатов интеллектуальной деятельности и их использованию. Говорят, будут круглые столы и мастер-классы по коммерциализации научных разработок. Вот только как могут помочь мастер-классы, если нет производства?

Как в итоге на деле будет работать вся система с оценкой науки — не понятно. Спору нет, результативность сотрудников измерялась всегда. Раз в пять лет собиралась аттестационная комиссия, ученые отчитывались: сколько и где статей опубликовали, в каких конференциях участвовали и т.д. Раз в год проводились комплексные проверки институтов. Но всегда преобладала экспертная оценка. Сейчас же огромное значение придается именно цифрам.

— Попытки выстроить институты по категориям и принять какие-то экономические решения на основании наукометрических показателей пугают,— признался "Огоньку" директор ФИЦ "Информатика и управление" Игорь Соколов.— Думаю, что до такого не дойдет и на первом месте, как всегда, будет мнение экспертов. Потому что ученых в нашей стране мало, и если вы обидите ученого, то другого вы уже не найдете.

По ком звонит реструктуризация?

Статистика

Вот как оценивает ФАНО численность работников научных организаций в России, деятельность которых подлежит проверке на эффективность

В ведении агентства находятся 711 научных учреждений

Численность работников 116,1 тысячи человек

Среди них:

0,7 тысячи человек (0,6%) руководители учреждений

1,5 тысячи человек (1,3%) заместители руководителей учреждений

6,5 тысячи человек (5,6%) руководители структурных научных подразделений научных учреждений

0,6 тысячи человек (0,5%) ученые секретари научных учреждений

52 тысячи человек (44,8%) научные сотрудники

Источник: ФАНО РФ

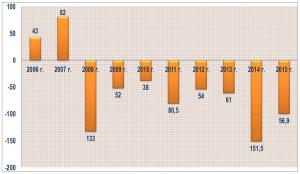

Не прячьте ваши денежки

В этом году планируется выделить на программы развития объединенных институтов 1 млрд 150 млн рублей. Некоторым деньги дали: ФИЦ "Всероссийский институт генетических ресурсов им. Н.И. Вавилова", к примеру, свои 28 млн уже получил. Но в целом ученому по-прежнему большую часть времени приходится ломать голову не только над устройством мирозданья, но и над тем, где взять денег. Институты, которым удается привлекать много грантов и внебюджетного финансирования, чувствуют себя не так плохо. В основном это НИИ, связанные с углеводородами, финансовой аналитикой, фармпромышленностью, обороной и в последнее время — с сельским хозяйством. За последние два года появились новые гранты, в том числе от Российского научного фонда, который выделял на научные исследования крупные суммы — 20 млн рублей. Но параллельно многие гранты были урезаны, а общее бюджетное финансирование в этом году осталось почти таким же, что и в прошлом,— 85 млрд рублей на всех. Понятно, что теперь это гораздо меньше, чем раньше: все реактивы, оборудование и необходимые материалы для исследований в подавляющем большинстве случаев институты покупают за рубежом за валюту. При этом у НИИ то и дело возникают необъяснимые трудности бюрократического характера. Пример: у Института биоорганической химии больше года по неизвестной причине заблокирован валютный счет. И они не могут купить лабораторных лягушек.

— Мы вынуждены покупать 120 лягушек из США по авансовому отчету. Это очень неудобно,— поделился с "Огоньком" Денис Кудрявцев из ИБХ РАН.— Авансовый отчет — это значит, что сотрудник покупает за свои, а потом ему возвращают деньги, если он смог доказать, что это нужно.

Помимо денег из бюджета у отечественной науки был отдельный источник финансирования — специальные программы РАН. Сейчас их сильно урезали. Скажем, по программе "Молекулярная и клеточная биология" выделялось на исследования 4 млн рублей в год. Сейчас программа сокращена больше чем на 60 процентов.

При этом все оборудование и расходники по-прежнему покупаются только на деньги грантов — бюджетного финансирования едва хватает на зарплаты. В 2015-м ФАНО внимательно изучало, какая у кого техника имеется, и теперь собирается выделить 1 млрд 25 млн на поддержку уникального оборудования. Это острая необходимость: у того же ИБХ РАН несколько ЯМР-спектрометров, которые вместе стоят порядка миллиарда рублей, а на их поддержание в рабочем состоянии надо тратить около 5 процентов от этой суммы.

— Мы потратили в прошлом году половину средств наших грантов на обслуживание оборудования,— рассказал "Огоньку" старший научный сотрудник ИБХ Константин Минеев.— То есть у нас почти не осталось денег на реактивы. Наш начальник всерьез рассматривает вариант остановки одного прибора, потому что денег на его обслуживание нет. Мы не можем себе позволить тратить на это половину наших грантов, нам нужно еще на что-то делать науку. В итоге полмиллиарда рублей будет просто так стоять в комнате, собирать пыль.

Ко всем прочим неприятностям над этим оборудованием в институте протекает крыша. И каждый раз, когда тает снег, в нескольких метрах от уникальной установки образуется лужа. В прошлом году ученые чинили крышу сами: скинулись и заплатили рабочим, которые залили крышу гудроном. В этом году она опять протекает.

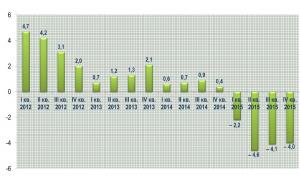

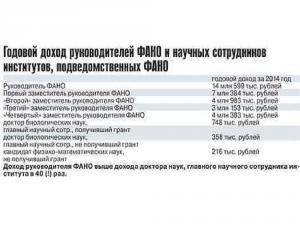

В самих институтах есть фонды поддержки и развития молодых научных коллективов — из этих фондов, в частности, ученые получают надбавки. Но теперь и они урезаются. Ясно, что когда зарплата старшего научного сотрудника по-прежнему 19 тысяч рублей, выживают только благодаря грантам. Но в 2018-м все должно измениться: согласно указам президента от 2012 года, зарплата ученого должна равняться двум средним по региону. ФАНО борется за этот показатель и нарисовало ежеквартальную схему повышения оплаты труда ученого. В Москве, например, ученый должен будет в 2018-м получать 120 тысяч. Откуда, спрашивается? Ответ: а институты сами должны вывернуться и привлечь внебюджетное финансирование. ФАНО может по своему усмотрению выделить перспективным институтам дополнительные средства для соблюдения им же назначенных показателей роста. В прошлом году на повышение зарплат было выделено 2 млрд рублей. Так, ФИЦ "Информатика и управление" два раза получал деньги на повышение зарплаты научным сотрудникам. Но не во всех институтах одинаковая ситуация.

— В прошлом году нашему институту приходилось выжимать все соки, чтобы обеспечить среднюю зарплату, соответствующую этой лестнице роста,— рассказал "Огоньку" председатель совета молодых ученых ИФАВ Павел Тараканов.— Администрация просила пойти навстречу и те же средства, с гранта, которые ты уже распланировал на покупку оборудования и реактивов, отдать на выплату зарплат, чтобы институт соответствовал этому курсу роста. Только после того, как мы обеспечили этот показатель, ФАНО перечислило деньги, которые это компенсировали. А в другом институте было так: выплатили зарплату и сотрудники, потеряв часть на налоги, пошли потом покупать оборудование.

Исполнить закон, согласно которому зарплата научного сотрудника должна расти, легко только в том случае, если государство даст на это денег. В противном случае возможно два сценария. Можно, например, уволить половину сотрудников, и у остальных будет большая зарплата. "Но инфляция съест ее через два года,— говорит один из собеседников "Огонька".— Что, опять увольнять?" Еще есть вариант перевести всех сотрудников на полставки, что и делается в некоторых институтах. То есть ученые, например, получают среднюю зарплату в институте 50 тысяч рублей (это и из бюджета, и с грантов), всех формально перевели на полставки. И зарплата стала сразу 100 тысяч. Дорожная карта выполнена. Но на бумажке, а по сути это называется лапша и очковтирательство.

К следующему году все научные сотрудники, как и госслужащие, в принципе, должны быть переведены на так называемее эффективные контракты. Эффективные договора — часть новой системы нормирования труда госслужащих, которая вводится для научных сотрудников в 2017 году. Эти нормы утверждены приказом Минтруда N 504. Сам приказ — просто ода в интегралах о бюрократии. Госучреждению, например, предписано определить, сколько каждый работник должен тратить времени на выполнение определенной работы и сколько — на отдых. После чего следить за этим, писать отчеты. Интересно, как руководство НИИ будет определять, сколько времени надлежит тратить на открытие, скажем, бозона Хиггса?

Директоров в качестве эксперимента уже перевели на контракты, в которых перечислены показатели эффективности труда, в зависимости от их выполнения назначаются стимулирующие выплаты. В интернете уже бродят посты, в которых кто-то просчитал, сколько могли бы получать руководители одного из самых цитируемых российских институтов — Института математики им. Стеклова. Оказалось — порядка 30 тысяч рублей. При этом не выполнение эффективного контракта может стать причиной его расторжения. Утрируя, можно сказать, что любой теоретик, физик или математик может оказаться на улице — они не смогут обеспечить минимума указанных параметров. Каким образом в этом контексте реформа будет привлекать в науку молодых людей (а это было одной из ее целей), теперь не ясно.

Больше того, первоначальная идея о том, что реформа позволит ученым полностью погрузиться в науку, отдав в распоряжение ФАНО все заботы об организации рабочего процесса, включая управление имуществом и денежными средствами, оправдалась наполовину. Имущество и распределение финансирования действительно оказались в распоряжении ФАНО, но легче от этого ученым не стало. Впрочем, все понимают, что это только начало большого пути, в конце которого наука в России изменится до неузнаваемости.

Отдельной строкой

Цифры

ФАНО определило основные направления, на которые будут потрачены средства из бюджета в 2016 году

1750 млн рублей будет затрачено на введение новых объектов в эксплуатацию

1025 млн рублей получат НИИ на содержание Центров коллективного пользования (речь о своего рода кооперативах по использованию научного оборудования) и уникальных научных установок

700 млн рублей выделено на обеспечение морских экспедиций

350 млн рублей уйдет на создание Центра оцифровки данных, который будет создавать электронные библиотеки для учреждений ФАНО

270 млн рублей предназначено для восстановления Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН), пострадавшего от пожара в 2015-м

197 млн рублей придется на завершение капитального ремонта научно-исследовательского судна "Академик Петров"

Источник: ФАНО РФ

Наталия Нехлебова

- Подробнее о Наука, стройся!

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии