Лекарства будущего

Шунтирование коронарных артерий для лечения стенокардии, замена или восстановление клапана сердца, удаление тромбов из легочной артерии – большинство таких сложных кардиохирургических операций выполняются путем стернотомии – продольного рассечения грудины, что обеспечивает открытый доступ к сердцу и магистральным сосудам. Костный мозг грудины хорошо снабжается кровью и поэтому в открытом состоянии сильно кровоточит: за три часа кровопотеря может достигать 500 мл. Для предотвращения кровотечения кардиохирурги во всем мире используют синтетический воск, который втирается в пористую структуру кости. К сожалению, при всей своей эффективности в качестве гемостатического средства, воск имеет ряд серьезных недостатков, которые приводят, в конечном итоге, к ряду осложнений – медленному протеканию процессов регенерации грудины, развитию воспаления. Из 50 тысяч прооперированных пациентов, тысяча человек страдает от подобных осложнений, при этом воспаление грудины не только увеличивает срок госпитализации и стоимость лечения, но и повышает риск летальности.

Хирурги из Новосибирского научно-исследовательского института патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина совместно с учеными из Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН разработали новый комплексный препарат, который объединяет в себе свойства эффективного гемостатика и антибиотика, предотвращающего развитие инфекционных осложнений, и при этом способствует регенерации тканей. О том, какие проблемы в кардиохирургии решит новый полифункциональный препарат, корреспонденту журнала «НАУКА из первых рук» рассказали руководитель Центра хирургии аорты, коронарных и периферических артерий ННИИПК, д.м.н., профессор Александр Михайлович Чернявский и аспирант Центра, врач сердечно-сосудистый хирург Александра Романовна Таркова. О том, как был создан препарат, рассказали заведующий лабораторией азотистых соединений, д.х.н., профессор Игорь Алексеевич Григорьев и заведующий лабораторией экологических исследований и хроматографического анализа НИОХ СО РАН к.х.н. Сергей Владимирович Морозов.

«В большой кардиохирургии, к сожалению, нельзя вылечить все болезни с помощью стентов ( устройств, имплантируемых через периферические сосуды ) – приходится делать большие операции, при которых доступ к сердцу мы получаем через открытую грудину, выполняя стернотомию, – говорит д.м.н., профессор А.М. Чернявский, – и здесь мы сталкиваемся с проблемой диффузных кровотечений. Кровотечение грудины значительно ухудшает течение послеоперационного периода у кардиохирургических пациентов.

«В большой кардиохирургии, к сожалению, нельзя вылечить все болезни с помощью стентов ( устройств, имплантируемых через периферические сосуды ) – приходится делать большие операции, при которых доступ к сердцу мы получаем через открытую грудину, выполняя стернотомию, – говорит д.м.н., профессор А.М. Чернявский, – и здесь мы сталкиваемся с проблемой диффузных кровотечений. Кровотечение грудины значительно ухудшает течение послеоперационного периода у кардиохирургических пациентов.

Много лет назад хирурги заметили, что, так как костный мозг имеет пористую структуру и кровоточит как губка, для остановки и уменьшения кровотечения его можно чем-то затирать. Сначала для этого использовали натуральный пчелиный воск из сот – я очень хорошо помню это время на заре кардиохирургии, когда еще не было стерильного и упакованного заводского воска. Потом появился синтетический воск – его сейчас производят некоторые крупные зарубежные компании, отечественного пока нет. Благодаря воску кровотечение в губчатых тканях становится меньше или вовсе останавливается.

Основной минус воска в том, что он является препятствием для сращения грудины. Сосуды должны прорастать из одной половинки кости в другую, потом должна образоваться фиброзная ткань. Следующий этап – появление костных клеток, потом костной мозоли, то есть это – многоэтапный процесс. Но из-за того, что мы втираем воск, сосуды не могут расти так, как нужно. Более того, воск не растворяется, он очень медленно оплавляется и выталкивается тканями, что замедляет процесс регенерации, способствует плохому заживлению раны, развитию ложных суставов грудины – появляется патологическая подвижность, что приводит к развитию воспаления, в том числе к медиастинитам и остеомиелитам грудины.

По данным мировой литературы послеоперационная стернальная инфекция и нестабильность грудины являются ведущими причинами увеличения заболеваемости, летальности, социально-экономических издержек и дискомфорта пациентов после кардиохирургических вмешательств с выполнением срединной стернотомии. При этом стернальная инфекция встречается в 0,5—2% случаев и увеличивает послеоперационную летальность в несколько раз.

Кто лечил больных, у которых не срастается грудина, знает, насколько это тяжелый труд для врача – многоэтапные операции длятся месяцами, чтобы убрать ложный сустав грудины, убрать воспаление. И как это тяжело для пациентов – у части из них дефект грудины остается на всю жизнь, некоторым приходится протезировать грудину специальными металлическими конструкциями. Это очень дорогостоящее лечение. А происходит все это всего-навсего потому, что мы не можем эффективно и безопасно для больного остановить кровотечение при стернотомии».

Для остановки кровотечения в кардиохирургии помимо синтетического воска можно использовать и другие гемостатические средства, наиболее известное в настоящее время – гемостатическая марля «Surgicel» на основе окисленной целлюлозы. К ее недостаткам, помимо высокой стоимости, относятся необходимость после остановки кровотечения удалять «Surgicel» из раны, невозможность использования ее в сосудистой хирургии, в нейрохирургии, и она не предупреждает инфекционные осложнения. Другим эффективным и быстрым способом остановки кровотечения является метод диатермоэлектрокоагуляции – но даже при небольшом прижигании происходит повреждение тканей. Поэтому большинство мировых кардиохирургических центров для остановки кровотечения используют воск. С одной стороны, это обусловлено эффективностью и дешевизной, с другой – отсутствием доступной альтернативы.

Проект по созданию гемостатического ванкомицин-содержащего препарата на основе окисленной целлюлозы стал одним из лучших среди инновационных проектов Зимней школы Академпарка по направлению «Нано-Био-Мед», которая прошла в Технопарке Новосибирского Академгородка 15 марта. Ранее, этот же проект стал победителем по направлению биомедицинских технологий на Startup Tour-2016, который ежегодно проводит Фонд «Сколково»

«Сегодня все кардиохирурги работают с воском, но мы хотим уйти от этого, – добавляет профессор А.М. Чернявский, – поэтому возникла идея создать гемостатический препарат, который бы так же хорошо, как имеющиеся средства, останавливал кровотечение, но в ближайшие несколько дней после операции растворялся, не препятствуя прорастанию сосудов и регенерации костных тканей, и при этом снижал бы риск развития стернальной инфекции – то есть, действовал бы комплексно».

С идеей создать новое гемостатическое ванкомицин-содержащее средство кардиохирурги ННИИПК в 2012 г. обратились к коллегам из НИОХ СО РАН.

«Для нас вся эта история началась с заседания Ученого совета ННИИПК, – рассказывает профессор И.А. Григорьев, – на которое я был приглашен с докладом о некоторых наших разработках, представляющих интерес для совместных исследований с целью создания новых продуктов для кардиохирургии. В это время нас интересовала возможность использования целлюлозы в медицине, и при разговоре с профессором А.М. Чернявским была сформулирована задача создания отечественного гемостатика на основе окисленной целлюлозы, которую, как мы потом увидели, можно использовать как средство иммобилизации лекарственных веществ и получать комплексный эффект. Оказалось, что Александр Михайлович тоже думает о таких вещах: как раз в то время на Западе стала очень популярной идея “садить” антибиотики на полимеры. Таким образом, интересы наши сошлись».

«Для нас вся эта история началась с заседания Ученого совета ННИИПК, – рассказывает профессор И.А. Григорьев, – на которое я был приглашен с докладом о некоторых наших разработках, представляющих интерес для совместных исследований с целью создания новых продуктов для кардиохирургии. В это время нас интересовала возможность использования целлюлозы в медицине, и при разговоре с профессором А.М. Чернявским была сформулирована задача создания отечественного гемостатика на основе окисленной целлюлозы, которую, как мы потом увидели, можно использовать как средство иммобилизации лекарственных веществ и получать комплексный эффект. Оказалось, что Александр Михайлович тоже думает о таких вещах: как раз в то время на Западе стала очень популярной идея “садить” антибиотики на полимеры. Таким образом, интересы наши сошлись».

Выбор антибиотика для профилактики послеоперационных инфекций в составе комплексного препарата был обусловлен тем, какие штаммы в основном вызывают осложнения – в 90% случаев это эпидермальный или золотистый стафилококк, в том числе антибиотико-резистентные штаммы. Самый эффективный препарат в этом случае – ванкомицин, антибиотик первой линии в борьбе с инфекционными осложнениями в сердечно-сосудистой хирургии.

В качестве гемостатика была выбрана окисленная целлюлоза; область применения этого вещества обширна: от медицины до электроники. В медицине она используется и как хороший гемостатик, так как содержит много карбоксильных групп, кислотные свойства которых способствуют эффективному свертыванию крови, а также для создания искусственных сосудов или клапанов. Но окисленная целлюлоза используется и как средство иммобилизации других лекарств, в данном случае антибиотика.

«Окисленная целлюлоза хороша тем, что она биосовместима, организм человека ее не отторгает, более того, она обладает эффектом биодеградации – растворяется в организме, – уточняет к.х.н. С. В. Морозов, – в случае решения кардиохирургических задач это хорошо тем, что, останавливая кровотечение, окисленная целлюлоза не тормозит процесс заживления, а просто выводится из организма.

«Окисленная целлюлоза хороша тем, что она биосовместима, организм человека ее не отторгает, более того, она обладает эффектом биодеградации – растворяется в организме, – уточняет к.х.н. С. В. Морозов, – в случае решения кардиохирургических задач это хорошо тем, что, останавливая кровотечение, окисленная целлюлоза не тормозит процесс заживления, а просто выводится из организма.

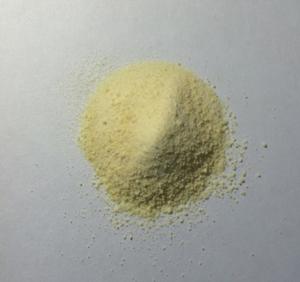

Еще одна задача – выбор препаративной формы лекарства. Кардиохирургам должно быть удобно готовить и наносить препарат на грудину: самый лучший способ – это втирание, поэтому была взята целлюлоза в порошке. Мы научились окислять целлюлозу в виде марли и порошка, достигая гемостатического эффекта не хуже, чем у зарубежных аналогов. Но нас, как химиков, больше интересовал следующий этап – создание “ умного” полифункционального лекарства».

К целлюлозе в порошке, окисленной по определенной методике, добавляется ванкомицин в определенной дозе. При добавлении необходимого количества физиологического раствора смесь за несколько секунд превращается в пластичную массу, которая отлично наносится на пористую ткань грудины.

«Созданный нами препарат полифункционален, – объяснил С.В. Морозов, – сначала он действует как гемостатик, потом в нужное время начинает выделять антибиотик и работать щитом от инфекции. Уже сами по себе это – инновационные вещи. Но в процессе исследования этого материала выяснилось, что основа полимера обладает еще и свойствами, используемыми в тканевой инженерии, в так называемых скаффолд-технологиях. Окисленная целлюлоза оказывает стимулирующее влияние на пролиферативную функцию соединительной ткани, ее «каркас» представляет собой трехмерный носитель, в котором происходит культивирование клеток, а значит, процесс заживления грудины идет еще быстрее. Более того, наличие полостей в каркасе позволит в будущем развивать это направление, помещать в них какие-то другие лекарственные вещества. Над созданием данного препарата работала целая команда специалистов химиков-органиков: Е.И. Черняк, Н.И. Ткачева, В.И. Родионов, Е.В. Карпова».

«Созданный нами препарат полифункционален, – объяснил С.В. Морозов, – сначала он действует как гемостатик, потом в нужное время начинает выделять антибиотик и работать щитом от инфекции. Уже сами по себе это – инновационные вещи. Но в процессе исследования этого материала выяснилось, что основа полимера обладает еще и свойствами, используемыми в тканевой инженерии, в так называемых скаффолд-технологиях. Окисленная целлюлоза оказывает стимулирующее влияние на пролиферативную функцию соединительной ткани, ее «каркас» представляет собой трехмерный носитель, в котором происходит культивирование клеток, а значит, процесс заживления грудины идет еще быстрее. Более того, наличие полостей в каркасе позволит в будущем развивать это направление, помещать в них какие-то другие лекарственные вещества. Над созданием данного препарата работала целая команда специалистов химиков-органиков: Е.И. Черняк, Н.И. Ткачева, В.И. Родионов, Е.В. Карпова».

«Будущее за полифункциональными препаратами, они позволят снизить нагрузку на организм человека – не нужно будет вводить несколько лекарств, можно ввести одно, но комплексное. Окисленная целлюлоза является гемостатиком и средством доставки лекарственных веществ, на ее основе можно конструировать такие комплексные препараты. Единственная проблема – это то, что в настоящее время в России окисленную целлюлозу нигде в промышленных масштабах не производят, а раньше производство было в Белоруссии и на Украине. В Институте цитологии и генетики СО РАН занимаются выращиванием мискантуса китайского, растения с более высоким содержанием целлюлозы по сравнению с древесиной, получением целлюлозы и изучением возможностей ее дальнейшей модификации. Возможно, в силу того, что интерес к этому природному полимеру есть, производство окисленной целлюлозы все же будет налажено», – добавил И.А. Григорьев.

«Будущее за полифункциональными препаратами, они позволят снизить нагрузку на организм человека – не нужно будет вводить несколько лекарств, можно ввести одно, но комплексное. Окисленная целлюлоза является гемостатиком и средством доставки лекарственных веществ, на ее основе можно конструировать такие комплексные препараты. Единственная проблема – это то, что в настоящее время в России окисленную целлюлозу нигде в промышленных масштабах не производят, а раньше производство было в Белоруссии и на Украине. В Институте цитологии и генетики СО РАН занимаются выращиванием мискантуса китайского, растения с более высоким содержанием целлюлозы по сравнению с древесиной, получением целлюлозы и изучением возможностей ее дальнейшей модификации. Возможно, в силу того, что интерес к этому природному полимеру есть, производство окисленной целлюлозы все же будет налажено», – добавил И.А. Григорьев.

О результатах исследований нового препарата рассказывает А.Р. Таркова: «На данном этапе, после экспериментов на лабораторных животных, выведенных для медико-биологических лабораторных исследований учеными ИЦиГ СО РАН, мы уже можем говорить об эффективности нового гемостатического ванкомицин-содержащего средства на основе окисленной целлюлозы.

Гемостатические свойства (снижение интенсивности кровопотери и уменьшение времени остановки кровотечения) данного препарата не уступают свойствам используемых отечественных и импортных средств. Но, в отличие от воска, препарат полностью рассасывается в организме в среднем через 7–14 дней (воск может быть обнаружен в теле пациента даже через десять лет после операции), а наличие в составе антибиотика, который начинает выделяться в период сращения грудины, предотвращает развитие инфекции и не дает развиваться воспалению».

Гемостатические свойства (снижение интенсивности кровопотери и уменьшение времени остановки кровотечения) данного препарата не уступают свойствам используемых отечественных и импортных средств. Но, в отличие от воска, препарат полностью рассасывается в организме в среднем через 7–14 дней (воск может быть обнаружен в теле пациента даже через десять лет после операции), а наличие в составе антибиотика, который начинает выделяться в период сращения грудины, предотвращает развитие инфекции и не дает развиваться воспалению».

Гемостатический ванкомицин-содержащий препарат будет использоваться не только в кардиохирургии. В будущем, как отметила А.Р. Таркова, препарат планируется использовать и в общей хирургии – для остановки кровотечений из любых паренхиматозных органов. По словам С.В. Морозова, в таком сочетании препарат может эффективно применяться в нейрохирургии, при лечении военных ранений и ранений при ДТП. Но пока у исследователей есть конкретная цель: решить кардиохирургическую задачу остановки кровотечений и снижения риска развития стернальных инфекций.

«Если мы не допустим осложнений у 80% из тысячи больных, а мы надеемся, что эта цифра будет близка к 100%, это будет очень хорошо. Мы уже доказали эффективность и перспективность препарата, дальше нужно полностью пройти все доклинические испытания, потом провести клинические испытания на безопасность, а затем – клинические на эффективность. Конечно, это не будет быстро – но, думаю, что через три года, максимум через пять лет мы получим препарат, который поможет решить важную проблему в нашей профессии», – пообещал профессор А.М. Чернявский.

Подготовила Татьяна Морозова

- Подробнее о Лекарства будущего

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии