Россия без РАН

Известно, что правители нередко пытаются скрыть историю и детали принятия существенных решений (особенно непопулярных), но это редко удается. Примером служит чудом вырвавшаяся на обозрение стенограмма заседания российского правительства, состоявшегося в 2013 году, на котором членам кабинета министров был представлен проект закона об упразднении Российской академии наук.

Не одну сотню лет Академия оставалась средоточием выдающихся ученых. К началу XX века ученые АН лидировали во многих направлениях науки. После захвата власти большевиками Ленин и Троцкий и устранивший их Сталин пытались разрушить Академию, приструнить свободолюбивых академиков, но все-таки ума хватило не доводить до полного развала этой организации.

Академия сохраняла многие научные учреждения, затем начала расти и расширяться. Возникали новые институты, происходила экспансия научных учреждений в новые регионы. В наиболее крупных городах страны в самых престижных районах на землях, переданных, по сути, в вечное управление АН, росли новые здания. Сложился отличный от многих стран статус Академии. Именно в ней оказались ученые, которые вели теоретические изыскания по большинству дисциплин.

Ведущие исследователи Академии по совместительству работали в главных университетах, готовили себе смену, к ним стремились попасть лучшие выпускники вузов. Хотя советские руководители вводили для слишком «вольнолюбивых» сотрудников академических институтов запреты на преподавание в вузах, Академия влияла на обучение студентов в лучших университетах. Несмотря на то что в АН протащили Лысенко, Ярославского, Митина, Юдина, Вышинского, Никольского, Авакяна, Нуждина и немалое число других квазиученых, а Сталин и Молотов стали почетными академиками, Академия оставалась все-таки собранием выдающихся людей — включая и тех, кого наградили Нобелевскими медалями и званиями, тех, кто получал за свои научные работы государственные премии, тех, кто добивался высоких показателей во многих областях научной деятельности, хотя и не был отмечен наградами. Ландау, Тамм, Капица, Семёнов, Леонтович, Арцимович, Канторович, Соболев, Лаврентьев, Ляпунов, Астауров, Энгельгардт, Гинзбург и многие другие были людьми высочайшего научного достоинства.

Однако с 1970-х годов в адрес Академии звучала обоснованная критика. Многие осуждали административную систему руководства, предлагали улучшить условия работы ученых, устранить ситуацию, при которой авторитарно мыслящие руководители научных подразделений использовали свое положение для приписывания себе всех достижений подведомственных им институтов и для торможения роста молодых талантов. О том, чтобы разогнать АН или превратить ее в клуб по интересам для избранных, высказывались лишь единицы. Но в начале третьего тысячелетия огонь критики РАН разгорается с небывалой силой в прессе и на телевидении, эту тему всячески муссируют, и от разного рода предложений о реформировании Академии многие стали переходить к идее лишения этой организации имущественных прав. Масштабная операция по дискредитации Академии наук не могла возникнуть на пустом месте. Критические мотивы были подхвачены некоторыми высшими правительственными чиновниками, которые заявили, что РАН вообще не способна правильно управлять имуществом и не может руководить научным поиском. Завершилась эта кампания подписанием 27 сентября 2013 года президентом Владимиром Путиным закона, по которому Российская академия наук, созданная 8 февраля (28 января по ст. ст.) 1724 года указом Петра I, прекращала свое существование как научная и организационная структура. Ей было предписано стать в скором времени «клубом высоколобых».

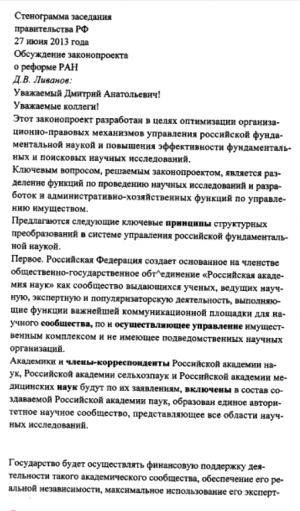

Решение было принято втайне. Проект закона не предложили предварительно обсудить не только ученым, но даже членам правительства.

Огласил этот проект министр образования и науки Дмитрий Ливанов. Он начал свой доклад словами: «Ключевым вопросом… является разделение функций по проведению научных исследований и… административно-хозяйственных функций по управлению имуществом». Итак, ключевой вопрос для создателей законопроекта заключался в том, чтобы лишить управления имуществом ученых, взять в свои руки финансы, завладеть землей, зданиями, научной аппаратурой и результатами, полученными в ходе научных исследований. «Хозяйственные» функции были переданы вновь создаваемому Федеральному агентству научных организаций (ФАНО). «Этому агентству будут переданы в ведение научные институты… принадлежащие Академии наук. Этот орган исполнительной власти будет осуществлять полномочия их учредителя. Агентство будет назначать руководителей подведомственных научных организаций». Премьер Дмитрий Медведев пояснил министрам, что ФАНО окажется выше всяких министерств и станет подчиняться лично ему.

Теперь не имеющим вообще никакого отношения к науке «управленцам» был передан контроль за распределением средств на исследования в фундаментальной науке. Традиции выбора директоров институтов, которая возникла в последние три десятилетия, пришел конец. Ученые не могли «прокатить» на выборах не справляющихся с обязанностями или не показавших серьезных научных результатов директоров академических институтов.

Был включен смехотворный, по сути, пункт, что отныне «статус программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации… будет утверждаться Правительством Российской Федерации…».

Вписывая эти строки в законопроект, его создатели демонстрировали свое полное непонимание сути научной работы. Новые идеи приходят к ученым не в результате мудрых указаний царей, секретарей ЦК или министров. Научный прогресс не прикладывается к потугам мудрствующих властителей, и разговаривать с учеными языком приказов нельзя. То, чем собирается заниматься ученый, определяет он сам. Только на этом принципе построена свобода научного творчества.

Исключительно важным обстоятельством (что ясно из публикуемого документа) стала секретность подготовки «реформы». Ключевые министры — обороны, внутренних дел, сельского хозяйства и иностранных дел — выразили несогласие с этим. Сергей Шойгу заявил, что с законопроектом должны были ознакомить всех министров заранее, ведь им нужно было предоставить возможность детального обсуждения, «со слуха» такое принимать не следует. Озабоченность министра обороны понятна, ведь от развития науки зависит и судьба прикладных институтов и заводов, работающих на армию и флот. Понятно и то, почему министра внутренних дел обеспокоил возможный взрыв негодования среди ста тысяч сотрудников РАН. «Я заранее чувствую, что будет такой всплеск эмоций, который может быть просто запредельным…» И в самом деле, тысячи ученых вышли в тот год на митинги протестов, накал страстей оказался нешуточным. С Шойгу и Колокольцевым солидаризировались министр сельского хозяйства Фёдоров и министр иностранных дел Лавров. Проект поддержали лишь министр экономического развития Улюкаев, министр культуры Мединский и вице-премьеры Дворкович и Голодец.

Жесткую позицию, как видно из стенограммы, занял президент РАН Владимир Фортов, который заявил о несогласии с секретностью подготовки проекта. Фортов остановился на возмутительном факте присылки документа ему в половине девятого вечера домой перед утренним заседанием правительства. «Мои коллеги, — сказал он, — не знают про него ничего. Это как минимум странно и абсолютно неприемлемо. Так обращаться с учеными нельзя».

Жесткую позицию, как видно из стенограммы, занял президент РАН Владимир Фортов, который заявил о несогласии с секретностью подготовки проекта. Фортов остановился на возмутительном факте присылки документа ему в половине девятого вечера домой перед утренним заседанием правительства. «Мои коллеги, — сказал он, — не знают про него ничего. Это как минимум странно и абсолютно неприемлемо. Так обращаться с учеными нельзя».

Медведев чуть позже попытался осадить президента РАН, заявив, что «основные, базовые положения этого документа обсуждались мною с Президентом страны. Он поддерживает эту идею. Также прорабатывались с коллегами из Администрации», а вот вечером ли, не вечером, а все-таки вчера бумага была отправлена президенту РАН: «И вчера мы постарались вовлечь в эту работу Владимира Евгеньевича Фортова».

Президент РАН не побоялся заявить открыто, что предложенная система управления российским научным имуществом на пользу науке страны работать не будет. Более того, он предупредил, что «это приведет к уничтожению академической науки». Резким диссонансом с выступлениями Медведева и Ливанова прозвучали слова Фортова: «…Того, что происходит здесь, я не принимаю и категорически возражаю против этого закона».

Он объяснил столь же недвусмысленно ненормальность взаимоотношений ученых с авторами законопроекта: «Я должен сказать с грустью, что у нас действительно потерян диалог между научным сообществом и Министерством науки».

Услышав эти возражения, премьер Медведев пустился в длинное разглагольствование о поиске «универсальной модели» поддержки науки государством и управления научным прогрессом, о разных моделях в разных странах, о том, что не должны ученые заниматься хозяйственными вопросами (хотя они этим и не были заняты, а делали эту работу под контролем ученых советов и коллективов институтов и лабораторий администраторы научных учреждений, что обеспечивало достаточно высокую результативность российской науки). Медведев заявил, что секретность подготовки законопроекта была вызвана тем, что «по понятным причинам раньше времени такие документы не нужно вбрасывать просто потому, что они создают избыточный социальный резонанс». Иными словами, он расписался в том, что отгораживается от общества, боится социума, предпочитает работать за закрытыми дверями. Только так ему привычно и спокойно. Такого саморазоблачения на публике давно не было. И чистой воды демагогией звучат слова Медведева о том, что власти будто бы хотят «сделать так, чтобы… уникальная система Академии наук сохранилась и развивалась во благо российской науки».

Стенограмма не сообщает, кто же персонально был крайне раздражен Академией наук и жаждал расправы над ней. Но с течением времени всё больше фактов указывают на то, что это были не одни только искатели «имущественных прав». В числе ближайших знакомых Путина есть два брата — Юрий и Михаил Ковальчуки. Юрий был соседом Путина по дачному кооперативу «Озеро». Оба брата стали сегодня в России видными и важными персонами. Один руководит банком «Россия», другой — конгломератом нескольких больших институтов, присоединенных к научному центру «Курчатовский институт», выведенному из-под контроля РАН.

Карьерный рост Михаила Ковальчука в АН в какой-то момент стал стремительным. В 1970-х он перевелся из Петербурга в Москву в Институт кристаллографии, где спустя время (в 1998 году) был избран директором, потом его избрали членом-корреспондентом РАН и сделали и. о. вице-президента РАН. Кто так мощно продвигал Михаила Валентиновича, можно только гадать. Для дальнейшего взлета требовалось стать полным академиком. Но в 2008 году на собрании РАН он не набрал нужного числа голосов на выборах и остался членом-корреспондентом. Теперь понятно, кому выгоден внесенный первоначально в закон о науке пункт, что членам-корреспондентам административно присвоят звание академиков (в окончательной версии закона этого пункта не осталось. — Примеч. ред.).

Становится сегодня ясным и то, почему отменена традиция выбора директоров институтов учеными советами и советами отделений РАН. В 2013 году Михаила Ковальчука не переизбрали (причем на двух заседаниях Отделения физических наук РАН) директором Института кристаллографии. После этого он публично пообещал: «Академия наук должна погибнуть, как погибла Римская империя»1.

Разрушение исторически сложившейся за три века русской модели Академии наук, на мой взгляд, — пагубное для будущего России решение. Оно только для вида представлено мерой по улучшению работы ученых, поскольку уже начался разгром и грабеж многих научных школ и отдельных учреждений. К тому же резко снижен бюджет на науку. Руководитель ФАНО Михаил Котюков 25 ноября 2015 года сообщил, что в бюджете России на 2016 год предусмотрено 85,5 млрд руб., или 1,221 млрд долл. Ни в одной развитой стране мира столь низких затрат на науку нет. В США в 2015 году правительство выделило на развитие науки и новых технологий 135,4 млрд долл. Помимо этого, жители США пожертвовали на общественные учреждения (университеты, больницы и т. п.) в 2014 году 358,38 млрд долл., пожертвования корпораций составили 17,77 млрд, а различных фондов — 53,7 млрд. Значительная часть этих средств идет на научные исследования. Поэтому наука развивается стремительно. На этом фоне не удивляет пугающая своими размерами эмиграция молодых ученых из России: недавно авторитетная газета The Wall Street Journal сообщила, что только с января по август 2014 года из России эмигрировали 204 тыс. человек, главным образом лучших специалистов.

Такое отношение государственных властей России к науке неминуемо отбросит некогда передовую научную державу на позиции четверостепенных стран, похоронит надежды «встать с колен». Без науки будет потерян прогресс в образовании, в развитии всех областей экономики страны.

Валерий Сойфер, советский и американский биофизик, историк науки, правозащитник, Ph.D., Dr. Sc., Distinguished University, Professor, George Mason University

- Подробнее о Россия без РАН

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии