Догнать и перегнать… Россию!

Влияет ли Россия на векторы развития мировой энергетики? В данном случае мы говорим не об опосредованном влиянии (через продажу нефти и газа), а о влиянии непосредственном, то есть о влиянии через наглядный пример для остальных стран. Возможно, еще пару лет назад мы бы не решились отвечать на этот вопрос утвердительно, учитывая моду на ветряки и солнечные панели, активно продвигаемую западными странами. Руководство нашей страны, как мы знаем, относится к данному направлению достаточно сдержанно, равно как и к самой идее влияния на климат планеты через «зеленый» энергетический переход.

Об этом (напомним еще раз) красноречиво свидетельствует официальная позиция российского Главы государства. Как мы уже неоднократно писали, в своих выступлениях на «Энергетической неделе» Владимир Путин постоянно подчеркивает значение атомной энергетики для развития нашей страны. В настоящее время атомная отрасль переживает революционные изменения, связанные с использованием атомных реакторов малой мощности. Один такой реактор (о чем мы также писали) уже действует на плавучей АЭС «Академик Ломоносов», находящейся в порту города Певек на Чукотке. В скором времени в эти края прибудут еще два аналогичных объекта. То есть Россия уже воплощает новые атомные энергетические технологии не на бумаге, а наглядно, «в железе».

Оказывает ли данный пример влияние на развитие мировой энергетики? Безусловно. Причем, речь идет не только о том, что госкомпания «Росатом» реализует сейчас более двадцати крупных проектов АЭС в разных странах (в основном – в странах так называемого «Глобального Юга»). Самым показательным моментом является то, что российский пример сильно впечатлил руководителей развитых стран из числа наших «геополитических противников». В некоторых европейских странах (например, в Великобритании и во Франции) в последнее время участились разговоры о важной роли «мирного атома» в деле реализации климатических целей. Атомная энергетика неожиданно «позеленела» в глазах тамошних руководителей. А совсем недавно президент США Джозеф Байден чуть ли не слово в слово воспроизвел «нарративы» Владимира Путина насчет новейших атомных энергетических технологий и их роли в создании энергетики будущего.

Первоочередной задачей, отметил американский президент, является налаживание производства ядерного топлива для реакторов малой мощности в самой Америке. На эти цели правительство США инвестирует порядка трех миллиардов долларов, и как уверяет Байден, уже получены первые обнадеживающие результаты. На одном из заводов на юге Огайо, сообщил он, уже произвели первые 200 фунтов (90 кг) обогащенного урана, предназначенного для малых реакторов. Как сказал сам Байден, данная партия «современного» ядерного топлива произведена впервые в истории США. К концу года производители обещают произвести уже тонну данного продукта.

Что особо примечательно в этом выступлении, и какие мы можем сделать выводы? Разумеется, Америка умела обогащать уран как минимум с 1945 года, что она наглядно продемонстрировала, сбросив атомные бомбы на два японских города. Тема малых атомных реакторов также не является для американцев чем-то совершенно новым, учитывая, что они давно занимаются такими разработками (правда, пока еще не воплощенными в «железе»). Преимущество России здесь в том, что наша страна не только запустила такие объекты, но и смогла серьезно удешевить процесс обогащения урана. И не будь нынешнего «геополитического противостояния», США спокойно импортировали бы обогащенный уран для малых реакторов из нашей страны. Однако в условиях противоборства двух ядерных держав зависимость от российских поставок стала бы откровенным признанием утраты лидерских позиций США в данной отрасли, что способно послужить очередным моральным ударом для нынешнего «мирового гегемона».

Еще года три назад здесь не придавали решающего значения прорывным успехам России в создании новых ядерных технологий. Например, в конце 2021 года Джо Байден подписал указ о мерах по обеспечению энергетической безопасности (чему мы посвятили тогда отдельную публикацию). «Мирный атом» там не фигурировал вообще. Всё внимание сосредотачивалось на солнечной энергетике. И тут – такой неожиданно «громкий» разворот в сторону ядерных технологий, с которыми американское руководство теперь связывает большие надежды в плане энергетического перехода.

В этом году администрация Байдена (точнее, Бадена-Харрис) неоднократно подтверждала свое намерение «восстановить» лидерство США в области атомной энергетики, обозначая именно Россию в качество главного конкурента, уже «захватившего» почти половину мирового рынка услуг по обогащению урана. Зависимость США и Европы от российских поставок находятся на уровне 20–30 процентов. Администрация Байдена-Харрис в настоящее время делает все возможное (согласно официальным заявлениям), чтобы разорвать эту связь. Именно поэтому такое внимание сейчас уделяется налаживанию собственного производства обогащенного урана. В октябре прошлого года Байден обратился к Конгрессу с просьбой предоставить дополнительное финансирование отрасли на сумму 2,16 миллиардов долларов с параллельным запретом на импорт российского уранового продукта. Конгресс не поскупился и 8 марта нынешнего года выделил 2,72 миллиарда долларов. И если верить упомянутым заявлениям Байдена, процесс с производством топлива для малых атомных реакторов налаживается.

Обратим внимание, что данная инициатива намеренно вписывается в контекст климатической политики и позиционируется как один из способов расширения доли «чистой» энергии. То есть, как мы уже упомянули выше, «мирный атом» неожиданно «позеленел» в глазах лидеров ведущих западных стран. Солнце и ветер, конечно же, из глобальных планов не вычеркиваются, но уже не испытывают той всепроникающей «любви», что была еще лет пять назад.

Связана ли такая неожиданная корректировка приоритетов с влиянием российского примера, где атомная энергетика никогда не сбрасывалась со счетов и всемерно поддерживалась государством без всяких оглядок на увлечения ВИЭ в других странах? Несомненно, российский пример не мог не оказать влияния. И в определенной мере озвученные планы американского руководства в отношении ядерных технологий представляют для нашей страны однозначный вызов.

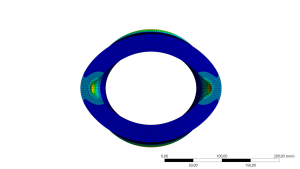

Впрочем, идея восстановления американского ядерного лидерства пока что сталкивается с ощутимыми препятствиями на пути воплощения в жизнь. Так, под вопросом оказался проект строительства современной АЭС с шестью малыми реакторами (совокупной мощностью 462 МВт) в штате Юта. Данный проект стоимостью 1,35 миллиардов долларов был ободрен Министерством энергетики США в 2020 году. Государственная поддержка составляла порядка 600 миллионов долларов. Срок реализации рассчитывался на 10 лет (то есть до 2030 года). Однако в январе прошлого года компания NuScale, реализующая данный проект (подчеркиваем – при государственной поддержке), заявила о том, что расчетная цена одного киловатта электроэнергии может оказаться выше как минимум в полтора раза, чем предполагалась вначале. Фактически, компания призналась в слишком высоких затратах на реализацию подобных проектов. Имел ли тут место «распил» бюджетных средств (государственная поддержка, подчеркивают наблюдатели, выделялась здесь не на конкурентной основе), гадать не будем. Ясно одно: отсутствие в этом деле хороших практических результатов ставит крест на амбициозных планах американского руководства «восстановить» лидерство США в сфере передовых ядерных технологий.

Кроме того, ситуацию усугубляет активизация открытых противников «мирного атома», не разделяющих мнение о его экологической «чистоте». Они обращают внимание не только на перспективы захоронения большого количества ядерных отходов, но и на угрозы, исходящие от глобального потепления. Дескать, из-за сильной жары будут иссякать водные источники, а это, в свою очередь, сделает-де невозможным охлаждение атомных реакторов. Счетная палата правительства США уже сигнализирует Комиссии по ядерному регулированию о том, чтобы разрешения на строительство новых АЭС выдавались с обязательным учетом последствий климатических изменений. Правда, не совсем понятно, существует ли точная модель, способная выдать достоверный прогноз относительно иссушающей жары. В любом случае это означает, что реализация проектов в области атомной энергетики подвергнется дополнительной бюрократической волоките, что только снизит привлекательность таких проектов для частных инвесторов.

Мы сейчас не будем гадать, как американское руководство выйдет из столь запутанной ситуации. Главный вывод, который напрашивается из всей этой истории, показывает, насколько нецелесообразно (и даже нелепо) вписывать планы по развитию атомной энергетики (да и любой энергетики вообще) в контекст так называемой климатической политики. Мудрость российского руководства заключается в том, что оно этого пока что не делает. И будем надеяться, что не сделает и впредь.

Андрей Колосов

- Подробнее о Догнать и перегнать… Россию!

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии