В мире распространяются невежество и мракобесие

Невежество и мракобесие - мотор современного развития

Профессор Катасонов рассказал в ЛГ. Он любит задавать студентам такой вопрос: «Что является главным ресурсом современной экономики?» Ответы разные: нефть, деньги, знания. И всё мимо. «Главный ресурс современной экономики, - торжественно возглашает профессор, - это дурак. Ему можно впарить всё». Смех в зале.

Забавно, правда? А на самом деле это не шутка, а, как говаривал Остап Бендер, «медицинский факт». Мотором современного развития являются невежество и мракобесие.

«Остановим ее и расспросим: "Как дошла ты до жизни такой?"»

Человечество достигло максимума своей научно-технической мощи в 60-е годы ХХ века. После этого ничего радикального в науке и технике не произошло. Движущей силой этого развития была ракетно-ядерная гонка. Символом и апофеозом научно-технической мощи был выход человека в Космос.

В это время научная профессия была самой модной и престижной, бородатые физики были героями книг и фильмов, их любили девушки, им подражали «юноши, обдумывающие житьё». Я помню, насколько был моден Космос в моё детство – в 60-е годы. Мы знали на память всех космонавтов, я, помнится, выпускала стенгазету с заголовком, которым очень гордилась: «Новая веха космической эры – радиограмма с далёкой Венеры».

Был огромный спрос на инженеров-физиков, математиков. Именно физик был в те времена современной версией «добро молодца». Каждая эпоха порождает свою версию героя нашего времени – так вот тогда это был учёный–физик. Лучшие, умнейшие поступали матшколы, а потом в какой-нибудь МИФИ или МФТИ. Очевидно: чтобы один стал мировым чемпионом, тысячи должны начать играть в футбол в дворовой команде.

Точно так и чтобы один совершил мировое открытие, мириады должны выйти на старт: прилично учить физику-математику, морщить лоб над задачкой из журнала «Квант», стремиться к победе в районной олимпиаде. И все эти занятия должны быть модными, уважаемыми, престижными. Так тогда и было. Быть умным считалось модно. В моё детство был альманах «Хочу всё знать!» - там писали по большей части о науке и технике. И дети в самом деле хотели это знать.

Уже в 70-е годы словно закончилось горючее в ракете и она вышла на баллистическую орбиту. Всё шло вроде по-прежнему, но шло по инерции, душа мира ушла из этой сферы жизни. Напряжение ракетно-ядерной гонки начало сходить на нет. Постепенно ядерные сверхдержавы перестали взаправду бояться друг друга и ожидать друг от друга ядерного удара. Страх стал скорее ритуальным: советской угрозой пугали избирателей и конгрессменов в Америке, а «происками империализма» - в СССР. То есть гонка вооружений продолжалась: большое дело вообще обладает колоссальной инерцией, просто так его не остановишь: вон у нас советская жизнь до сих пор не до конца развалилась. (Я имею в виду и техническую инфраструктуру, и броделевские «стркутуры повседневности»).

Уже в 70-е годы словно закончилось горючее в ракете и она вышла на баллистическую орбиту. Всё шло вроде по-прежнему, но шло по инерции, душа мира ушла из этой сферы жизни. Напряжение ракетно-ядерной гонки начало сходить на нет. Постепенно ядерные сверхдержавы перестали взаправду бояться друг друга и ожидать друг от друга ядерного удара. Страх стал скорее ритуальным: советской угрозой пугали избирателей и конгрессменов в Америке, а «происками империализма» - в СССР. То есть гонка вооружений продолжалась: большое дело вообще обладает колоссальной инерцией, просто так его не остановишь: вон у нас советская жизнь до сих пор не до конца развалилась. (Я имею в виду и техническую инфраструктуру, и броделевские «стркутуры повседневности»).

Гонка вооружений продолжалась, но такого, чтоб министр обороны США выбросился из окна с криком: «Русские идут!» - такого уже быть не могло. Гонка вооружений со временем утратила свою пассионарность, стала делом не боевым, а всё больше бюрократическим.

Научно-технические требования правительств к своим научным сообществам понижались. Политическое руководство уже не говорило учёным, как тов. Берия тов.Курчатову, сидя в укрытии на атомном полигоне: «Если эта штука не взорвётся, я тебе голову оторву!».

Соответственно и научная профессия, оставаясь по-прежнему престижной, всё более и более становилась просто одной из профессий, не более того.

Из анналов истории нашей семьи. Отец и дядя моего мужа на рубеже в начале 50-х годов поступили в институты: мой свёкор в Бауманский, а его брат – в МГИМО. Так вот тот, кто поступил в Бауманский, считался в своём окружении более удачливым и. так сказать, крутым, чем тот, кто поступил в МГИМО. Уже в моё время, в 70-х годах, шкала престижа изменилась на обратную.

Проявлением этого нового духа оказалась знаменитая Разрядка напряжённости, под знаком которой прошли 70-е годы. Всерьёз в военную угрозу никто не верил, не строил бункеры в огороде, не запасался противогазами. Тогда восторженные певцы Разрядки говорили, что это – истинное окончание Второй мировой войны, истинный переход к миру. Вполне возможно, в духовном, психологическом смысле именно так и было.

Соответственно и мода на науку, на естественно-техническое знание, на научный образ мышления – постепенно сходила на нет. Наука ведь не способна развиваться на собственной основе, из себя. Задачи ей всегда ставятся извне. В подавляющем большинстве случаев это задачи совершенствования военной техники. Из себя научное сообщество способно породить только то, что называется «удовлетворением собственного любопытства за казённый счёт».

В 60-70-е годы научный способ мышления (т.е. вера в познаваемость мира, в эксперимент и логическую его интерпретацию) всё больше уступала месту разного рода эзотерическим знаниям, мистике, восточным учениям. Рационализм и свойственный науке позитивизм стал активно расшатываться. В Советском Союзе это официально не дозволялось, что только подогревало интерес. Великий бытописатель советского общества Юрий Трифонов запечатлел этот переход в своих «городских» повестях. Инженеры, научные работники – герои его повестей - вдруг дружно впадают в мистику, эзотерику, организуют спиритические сеансы. На Западе в это же время распространилась мода на буддизм, йогу и т.п. учения, далёкие от рационализма и научного подхода к действительности.

Это было одной и предпосылок того, что произошло дальше. Были и другие мощные предпосылки.

«Жить стало лучше, жить стало веселей»

Примерно в 60-е годы прогрессивное человечество настигла своеобразная напасть.

Примерно в 60-е годы прогрессивное человечество настигла своеобразная напасть.

Примерно в 60-70-е годы в ведущих капиталистических странах случилось то, чего не оно, человечество, не знало с момента изгнания из рая. То, что об этом никто не трубил и не трубит, лишний раз подтверждает неоспоримое: и в своей маленькой жизни, и в общей жизни человечества люди отцеживают пустяки, а большое и главное – даже не замечают. Так что же такое случилось?

Случилось страшное.

Базовые бытовые потребности подавляющего большинства обывателей оказались удовлетворенными.

Что значит: базовые? Это значит: естественные и разумные. Потребности в достаточной и здоровой пище, в нормальной и даже не лишённой определённой красоты одежде по сезону, в достаточно просторном и гигиеничном жилье. У семьи завелись автомобили, бытовая техника.

Ещё в 50-е и в 60-е годы это было американской мечтой – мечтой в смысле доступным далеко не всем. В Англии 50-х годов даже родилось такое слово subtopia – склеенное из двух слов «suburb» (пригород) и «utopia»: мечта о собственном домике в пригороде, оснащённым всеми современными удобствами.

Пару лет назад назад блогер Divov разместил в своём журнале интересный материал на эту тему. Это перевод фрагмента воспоминаний о жизни в Англии, в провинциальном шахтёрском городке рубежа 50-х и 60-х годов. Так вот там на весь городок была одна (!!!) ванная, «удобства» у всех жителей были на дворе, содержимое ночных горшков к утру покрывалось льдом, мама стирала в корыте, фрукты покупались только когда кто-то заболевал, а цветы – когда умирал.

Так вот достаточный житейский комфорт и обеспеченность стали доступны примерно двум третям населения в конце 60-х – начале 70-х годов. С напряжением, с изворотами, но – доступны. Речь, разумеется, идёт о «золотом миллиарде».

Прежде этого не было никогда в истории и нигде в мире! До этого нормой жизни простолюдинов была бедность. И повседневная напряжённая борьба за кусок хлеба. Так было во всех – подчёркиваю: всех! – странах мира. Перечитайте под этим углом зрения реалистическую литературу от Гюго и Диккенса до Ремарка и Драйзера, почитайте «Римские рассказы» 50-х годов итальянского писателя Альберто Моравиа – и вам всё станет ясно.

И вот всё дивно изменилось. Нормальный, средний работающий обыватель получил сносное жильё, оснащённое современными удобствами и бытовой техникой, он стал прилично питаться, стал покупать новую одежду.

Мне доводилось беседовать с пожилыми европейцами, которые помнят этот тектонический сдвиг, этот эпохальный переход, этот … даже и не знаю, как его назвать, до того он эпохальный. Помню, один итальянец рассказывал, как после войны у него была мечта: съесть большую тарелку щедро сдобренных сливочным маслом макарон. А в на излёте 60-х годов он вдруг обнаружил, что «non mi manca niente» - дословно «у меня ничего не отсутствует». А это ужасно! Что же получается? Человек отодвигает тарелку и говорит: «Спасибо, я сыт»? Что же дальше?

Иными словами, модель развития, основанная на удовлетворении нормальных потребностей на заработанные людьми деньги, исчерпала себя. У людей не было и не предвиделось ни роста наличных денег, ни роста потребностей. Бизнес мог расти только с ростом населения, которое тоже как назло прекратило рост в развитых странах.

Достоевский в «Подростке» пророчил. Наестся человек и спросит: а что же дальше? Смысл ему жизни подавай. Или иные какие цели. Но в реальности спросил не человек. Его опередили. Опередил глобальный бизнес. Он первый спросил «Что дальше?» и первый нашёл ответ.

Капитализм не может существовать без экспансии. Глобальному бизнесу нужны новые и новые рынки сбыта. И эти рынки были найдены. Они были найдены не за морями (там уже было к тому времени нечего ловить), а В ДУШАХ ЛЮДЕЙ.

Капитализм не может существовать без экспансии. Глобальному бизнесу нужны новые и новые рынки сбыта. И эти рынки были найдены. Они были найдены не за морями (там уже было к тому времени нечего ловить), а В ДУШАХ ЛЮДЕЙ.

Капитализм начал уже не удовлетворять, а создавать всё новые, и новые потребности. И триумфально их удовлетворять. Так, операторами сотовой связи создана потребность непрерывно болтать по телефону, фармацевтическими корпорациями – потребность постоянно глотать таблетки, фабрикантами одежды – менять её чуть не каждый день и уж во всяком случае – каждый сезон.

Можно также создавать новые опасности – и защищать от них с помощью соответствующих товаров. Защищают от всего: от перхоти, от микробов в унитазе, от излучения сотового телефона. Как маркетолог могу сказать, что на российском рынке лучше всего идёт модель «бегство от опасности».

На первый план вышел маркетинг. Что такое маркетинг? В сущности, это учение о том, как впендюрить ненужное. То есть как сделать так, чтобы ненужное показалось нужным и его купили. Почему маркетинга не было раньше, в ХIХ, положим, веке? Да потому, что нужды в нём не было. Тогда производились нужные товары и удовлетворялись реальные потребности. А когда нужно стало выдумывать потребности ложные – вот тогда и понадобился маркетинг. Такова же роль тотальной рекламы.

Маркетологи испытывают профессиональную гордость: мы не удовлетворяем потребности – мы их создаём. Это в самом деле так.

Для того чтобы люди покупали что попало, разумные доводы отменили. Поскольку речь идёт о навязанных и ложных потребностях – рационально обсуждать их опасно. Очень легко может оказаться, что они – ложные, а то, о чём, говорят, не существует в природе и вообще не может существовать в силу законов приоды. Навязывание потребностей происходит строго на эмоциональном уровне. Реклама апеллирует к эмоциям – это более низкий пласт психики, чем разум. Ниже эмоций – только инстинкты. Сегодня реклама всё больше апеллирует прямо к ним.

Для того, чтобы процесс шёл бодрее, необходимо устранить препятствие в виде рационального сознания, привычек критического мышления и научных знаний, распространённых в массах. Очень хорошо, что эти привычки и знания стали расшатываться ещё на предыдущем этапе. Всё это мешает глобальной экспансии капитализма! Это мешает продавать горы ненужных и пустых вещей.

Вообще, включать критическое и рациональное мышление сегодня – не требуется. Это не модно, не современно, не trendy. С.Г. Кара-Мурза постоянно говорит о манипуляции сознанием (собственно, одноимённая книжка и принесла ему известность). Это не совсем так. Глобальный капитализм замахивается на задачу более амбициозную, чем манипуляция сознанием.

Манипуляция сознанием – это всё-таки точечное жульничество, разовая подтасовка. А сейчас речь идёт о глобальном формировании идеального потребителя, полностью лишённого рационального сознания и научных знаний о мире. Известный философ Александр Зиновьев верно сказал, что идеальный потребитель – это что-то вроде трубы, в которую с одного конца закачиваются товары, а из другого они со свистом вылетают на свалку.

Кто такой идеальный потребитель? Это абсолютно невежественный, жизнерадостный придурок, живущий элементарными эмоциями и жаждой новизны. Можно сказать, не придурок, а деликатнее – шестилетний ребёнок. Но если в тридцать лет у тебя психика шестилетнего – ты всё рано придурок, как ни деликатничай. У него гладкая, не обезображенная лишними мыслями физиономия, обритая бритвой «жилет», белозубая улыбка, обработанная соответствующей зубной пастой. Он бодр, позитивен, динамичен и всегда готов. Потреблять. Что именно? Что скажут – то и будет. На то он и идеальный потребитель. Он не будет ныть: «А не что мне новый айфон, когда я старый-то не освоил? И вообще мне это не надо». Ему должно быть надо – всё. Схватив новую игрушку, он должен немедленно бросать прежнюю.

Он должен постоянно перекусывать, испытывая «райское наслаждение» и при этом героически бороться с лишним весом. И при этом не замечать идиотизма своего поведения. Он должен постоянно болтать по телефону, и при этом исступлённо экономить на услугах сотовой связи. Он должен (это уже скорее – она) непрерывно защищать своих близких от микробов, что вообще-то совершенно не требуется и даже вредно. И главное, он должен верить – верить всему, что ему скажут, не требуя доказательств.

Вообще, самый феномен рационального доказательства, который когда-то был большим достижением античной цивилизации и с тех пор неразрывен с мыслящим человечеством, на глазах угасает и грозит исчезнуть. Люди уже не испытывают в нём потребности.

СМИ – виртуальный "Остров дураков"

Для воспитания позитивного гедониста – идеального потребителя, который непрерывно радует себя покупками, обжирается и при этом активно худеет, не замечая нелепости своего поведения, необходима повседневная целенаправленная работа по оболваниванию масс.

Для воспитания позитивного гедониста – идеального потребителя, который непрерывно радует себя покупками, обжирается и при этом активно худеет, не замечая нелепости своего поведения, необходима повседневная целенаправленная работа по оболваниванию масс.

Главнейшую роль в этом деле играет телевидение как наиболее потребляемое СМИ, но этим дело не ограничивается.

Потребление не сказать «духовного», но скажем: «виртуального» продукта должно тоже непрестанно радовать или, во всяком случае, не огорчать затруднительностью, непонятностью, сложностью. Всё должно быть радостно и позитивно. Любая информация о чём угодно должна низводить всё до уровня элементарной жвачки. Например, любые великие люди должны представать как объект кухонных пересудов, как такие же простые и глуповатые, как сами зрители, и даже не сами зрители, а как те идеальные потребители, которых из зрителей планируется вырастить.

Ни о чём потребитель не должен сказать: «Этого я не понимаю» или «В этом я не разбираюсь». Это было бы огорчительно и не позитивно.

Когда-то М.Горький писал, что есть два типа подхода к созданию литературы и прессы для народа. Буржуазный подход – это стараться опустить тексты до уровня читателя, а второй подход, советский, – поднять читателя до уровня литературы. Советские писатели и журналисты, - считал Горький, - должны поднимать читателя до уровня понимания настоящей литературы и вообще серьёзных текстов. Современные СМИ не опускаются до наличного уровня читателя – они активно тянут этого читателя вниз.

Всё шире распространяются книжки-картинки, но не для трёхлетних, как это было всегда, а для взрослых. Например, удачное издание этого типа – последний период новейшей истории СССР и России в картинках от телеведущего Парфенова.

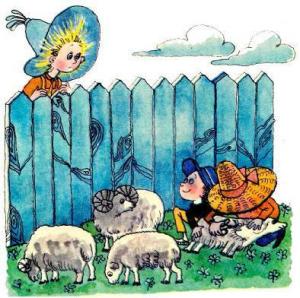

В сущности, современные СМИ – это виртуальный Остров Дураков, блистательно описанный Н.Носовым в «Незнайке на Луне». Мне кажется, что в этой сатире автор поднимается до свифтовской высоты. Речь в этом замечательном тексте идёт, кто забыл, вот о чём. На некий остров свозят бездомных бродяг. Там их непрерывно развлекают, показывают детективы и мультики, катают на каруселях и др. аттракционах. После некоторого времени пребывания там, надышавшись отравленным воздухом этого острова, нормальные коротышки превращаются в баранов, которых стригут, получая доход от продажи шерсти.

Наши СМИ исправно поставляют заказчикам баранов для стрижки.

Заказчики в узком смысле – это рекламодатели, а заказчики в широком смысле – это глобальный бизнес, для которого необходимы достаточные контингенты потребителей. Как советская пресса имела целью коммунистическое воспитание трудящихся, точно так сегодняшние СМИ имеют целью воспитание идеальных потребителей. Только совершенно оболваненные граждане способны считать целью жизни непрерывную смену телефонов или непрерывную трату денег на радующие глаз пустяки. А раз это так – граждан нужно привести в надлежащий вид, т.е. оболванивать.

Оболванивание начинается со школы, с детских журналов с комиксами, которые купить можно везде, в то время как более разумные журналы распространяются только по подписке и нигде не рекламируются. Я сама с удивлением узнала, что издаются газеты и журналы нашего детства «Пионерская правда», «Пионер». Но они нигде не проявляют себя, школьники о них не знают, это что-то вроде подпольной газеты «Искра». Этих изданий (качество которых тоже не идеально, но вполне сносно) нет ни в школьных библиотеках, ни в киосках, их вообще нет в обиходе. В результате большинство детей читают только фэнтези, что готовит их к восприятию гламурной прессы, дамских и детективных романов и т.п.

Результатом такой целенаправленной политики является невозможность и немыслимость никакой серьёзной дискуссии в СМИ, вообще никакого серьёзного обсуждения чего бы то ни было. Даже если бы кто-то такое обсуждение и затеял, оно бы просто не было никем понято и поддержано.

Американские специалисты установили, что нормальный взрослый американец-телезритель не способен воспринимать и отслеживать последовательное развёртывание какой-либо темы долее трёх минут; дальше он теряет нить разговора и отвлекается. Относительно нашей аудитории данных нет. Сделаем лестное для нашего патриотического чувства предположение, что наши в два раза умней. Тогда они могут слушать не три минуты, а, например, шесть. Ну и что? О каком серьёзном обсуждении может вообще идти речь?

Характерно, что даже люди с формально высоким уровнем образования (т.е. имеющие дипломы) не ощущают необходимости в рациональных доказательствах какого бы то ни было утверждения. Им не требуются ни факты, ни логика, достаточно шаманских выкриков, вроде получившего в последнее время широкое хождение универсального способа аргументации: «Это так!»

На своих занятиях с продавцами прямых продаж (практически все с высшим образованием, полученным ещё в советское время – учителя, инженеры, экономисты, врачи) я многократно убеждалась: людям не нужна аргументация. Она только занимает время и попусту утяжеляет выступление. Аргументированное выступление воспринимается как нудное. «Вы скажите, как оно есть, и дело с концом». Гораздо лучше всяких аргументов воспринимается то, что Руссо называл «эмоциональными выкриками» и приписывал доисторическим дикарям.

Привычка созерцать любимых телеведущих формирует представление (возможно, неосознанное): главное не что говорится, а главное – кто говорит. Если говорит человек уважаемый, любимый, симпатичный – всё принимается за истину, «пипл схавает». Люди испытывают потребность видеть «говорящую голову» на телеэкране, восприятие даже простого текста в печатном виде очень трудно. Недаром многие мои слушатели охотно приобретают видеозаписи моих выступлений, хотя гораздо проще (с точки зрения традиционной) их прочитать.

Чему учат в школе?

В простоте своей министр Фурсенко проболтался: цель образование – воспитание культурного потребителя. И современная школа – средняя и высшая – постепенно подтягивается к данной задаче. Не сразу, но подтягивается.

В простоте своей министр Фурсенко проболтался: цель образование – воспитание культурного потребителя. И современная школа – средняя и высшая – постепенно подтягивается к данной задаче. Не сразу, но подтягивается.

Чему сейчас учат? Как себя вести в социуме, как вписаться в коллектив, как сделать видеопрезентацию или написать CV. А физика с химией – это нудьга, совок, прошлый век.

Не так давно на шоссе Энтузиастов висел билборд, изображающий симпатичную «молекулу серебра», содержащуюся уж не помню в чём – кажется, в –дезодоранте-антиперспиранте. Идиотизм этой рекламы среди трудящихся моей компании заметила только одна пожилая женщина – инженер-химик по дореволюционной профессии. Потом билборд сняли.

Знать, в смысле держать в голове, – учат нас – ничего не надо. Всё можно посмотреть в Яндексе. Это очень продуктивная точка зрения. Если человек ничего не знает, то ему можно впарить всё. А пустая голова очень хороша для закачивания в неё подробностей тарифных планов или свойств разных сортов туалетной бумаги.

В этом деле достигнуты огромные успехи. Мне иногда приходится беседовать с молодыми людьми, поступающими к нам на работу. Они прилично держатся, опрятно выглядят, имеют некоторые навыки селф-промоушена и при этом являются совершенными дикарями: не имеют представления ни об истории, ни о географии, ни о базовых законах природы. Так, у нас работала учительница истории по образованию, не знающая, кто такие большевики.

Чего голову-то забивать? Знать надо совершенно другое. Как-то раз я прошла в интернете тест на знание разных модных штучек, свойственных, по мнению устроителей, образу жизни среднего класса. Тест я позорно провалила, ответ пришёл такой: даже странно, что у вас есть компьютер и интернетом, чтобы пройти этот тест.

Вот именно на формирование такого рода знатоков и рассчитаны современные учебные заведения и современные образовательные технологии.

Мракобесие и невежество – это последнее прибежище современного капитализма. Это не просто некий дефект современного общества – это его важнейший компонент. Без этого современный рынок существовать не может.

Логичный вопрос: кто же в таком случае будет создавать новые товары для «впарки» идеальным потребителям? И кто будет вести человеческое стадо, кто будет пастухами? Очевидно – идеальные потребители для этой цели не годятся. В современных США сегодня эту роль играют выходцы из стран третьего мира, из бывшего СССР. Что будет дальше – трудно сказать. Современный капитализм, вообще современная западная цивилизация не смотрит вперёд, ей главное – сегодняшняя экспансия. И она достигается посредством тотальной дебилизации населения. Потому что это – сегодня главный ресурс.

- Подробнее о В мире распространяются невежество и мракобесие

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии