Раку – нет!

Простой народ давно уже задается вопросом: почему наука не может победить рак? Одолели чуму, оспу, тиф, сифилис. Неужели нельзя найти верное средство от злокачественной опухоли – чтобы надежно и без осложнений?

Известно, что выявление рака на ранней стадии позволяет полностью ликвидировать эту напасть. Но ввиду того, что специально на наличие данного заболевания человек не проверяется, очень часто случается так, что узнает он об этом только тогда, когда уже требуется оперативное вмешательство. Обычно врачи советуют: обследуйтесь чаще! Но опять же, подчеркиваем, специального обследования на наличие именно злокачественной опухоли у нас нет. По крайней мере, в широкой практике.

Невозможно вот так прийти в обычную клинику и сказать: проверьте-ка меня на рак. Мало ли. Нет, приходится обследовать все органы, и только потом, если у специалистов возникнут подозрения, уже направят к онкологам.

А ведь было бы неплохо диагностировать рак так же, как у нас выявляют наличие тех или иных инфекций и прочей заразы. Вот, например, хотите вы провериться на наличие СПИДа или сифилиса – пожалуйста: сдали кровь и ждите результата. То же самое с туберкулезом. С чем угодно. Еще не так давно в стране была повальная диспансеризация, когда в массовом порядке проверяли наличие опасных заболеваний. Можно ли то же самое сделать и в области онкологии? Оказывается – можно.

Не так давно учеными СО РАН с целью выявления рака на ранних стадиях был разработан метод диагностики мочи путем анализа распределения наночастиц по размерам. Коротко этот метод называется «нанодиагностикой мочи». Исследование проводилось в рамках Федеральной целевой программы и муниципального гранта, выделяемого на поддержку молодых ученых. Местом исследования стало Онкоурологическое отделение Городской клинической больницы № 1. В работе, как ни странно, принимали участие молодые ученые Института теплофизики СО РАН.

Не так давно учеными СО РАН с целью выявления рака на ранних стадиях был разработан метод диагностики мочи путем анализа распределения наночастиц по размерам. Коротко этот метод называется «нанодиагностикой мочи». Исследование проводилось в рамках Федеральной целевой программы и муниципального гранта, выделяемого на поддержку молодых ученых. Местом исследования стало Онкоурологическое отделение Городской клинической больницы № 1. В работе, как ни странно, принимали участие молодые ученые Института теплофизики СО РАН.

Может возникнуть вопрос: какое отношение этот Институт имеет к медицине? Дело в том, что сама методика нанодиагностики пришла из области информационно-измерительных систем, которыми (наряду с другими разработками) успешно занимается Институт теплофизики. И даже создает соответствующее оборудование, востребованное в производстве. Например, радиационно-безопасный лазерный толщиномер горячего проката. Просто из сферы производства эти методы перенесли в сферу здравоохранения. Так, кстати, нередко происходит с наиболее значимыми изобретениями. Возможно, нанодиагностика мочи в целях выявления онкологического заболевания – одно из них.

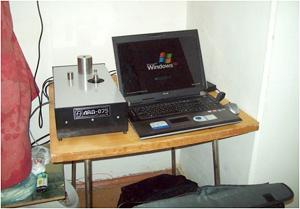

Сам по себе метод простой. Он связан, как следует из его названия, с распределением наночастиц в моче как биологической жидкости. Все это можно зафиксировать с помощью соответствующего измерительного оборудования.

Ученым удалось выявить, каким образом распределяются наночастицы у здорового человека, и как эта картина выглядит у людей с онкологическим заболеванием. Картинки, скажем так, заметно отличаются.

Скажем, у донора с раком почки при анализе мочи видны громадные «пики» частиц размером два микрона и снижено количество частиц со ста нанометрами. Подобные закономерности показаны для разных болезней. При раке почки – одна картинка, при раке простаты – другая. Детально проанализировав подобные показания, можно уже четко выявить определенные закономерности, а потом уже на их основании осуществлять диагностику.

«Что очень важно, – пояснил директор Института теплофизики СО РАН Владимир Алексеенко, – это все очень просто делается. Поэтому можно проводить поголовную диспансеризацию населения России вот таким элементарным способом. Надежность здесь – примерно восемьдесят процентов». Конечно, такая диагностика дает всего лишь сигнал об опасности. Дальше уже болезнь выявляется другими методами.

Хотелось бы отметить, что подобная методика стала возможной именно в наши дни благодаря прорыву в области измерительных систем, применяющихся теперь в самих научных исследованиях.

Мы уже писали о том, что Институт теплофизики внедряет такие системы, позволяющие «по кирпичику» разобрать некоторые физические процессы, чего раньше нельзя было и вообразить. Для этого применяется современное достаточно дорогое оптическое оборудование и программное обеспечение. Как видим, все это можно с успехом применить и в медицине.

К сожалению, работа в этом направлении слегка притормозилась ввиду банальной причины, связанной (как всегда) с недостатком средств. Хотя ученые не теряют надежды внедрить-таки данную инновацию в жизнь.

Не будем гадать, поддержит ли государство это направление. Если поддержит, то в сфере российского здравоохранения произойдут революционные изменения. В принципе, этой разработкой может заинтересоваться и бизнес. Ведь ничто не мешает использовать такой метод диагностики в частных клиниках.

Не будем гадать, поддержит ли государство это направление. Если поддержит, то в сфере российского здравоохранения произойдут революционные изменения. В принципе, этой разработкой может заинтересоваться и бизнес. Ведь ничто не мешает использовать такой метод диагностики в частных клиниках.

Кстати, это не единственная разработка новосибирских ученых в области диагностики онкологических заболеваний. В этом направлении также работает Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

Так, в настоящее время ведутся работы по созданию набора ПЦР для выявления рака щитовидной железы. Причем в этом деле участвует компания «Вектор-Бест», являющаяся одним из крупнейших в России производителей наборов реагентов для диагностики заболеваний человека методом ПЦР. Результаты такого теста позволяют идентифицировать злокачественные образования со специфичностью 96,8%. Кроме того данный Институт аккредитован для проведения анализов в целях лечения определенных видов рака. Дело в том, что для каждого вида рака необходимо вполне конкретное, определенное лекарство. Таким образом, больные могут получить адекватное лечение.

Было бы, конечно, весьма целесообразно создать в самом Академгородке специализированный диагностический центр федерального уровня, где были бы использованы все новейшие разработки новосибирских ученых в сфере диагностики онкологических заболеваний. В принципе, затея не такая уж фантастическая. Наладив это дело в масштабе Новосибирска, можно было бы двигаться дальше, создавая соответствующие филиалы в районных центрах Новосибирской области и далее – в остальных регионах страны. Это был бы достойный ответ нашей науки на страшную угрозу человеческому здоровью. Обществу был бы послан весьма обнадеживающий сигнал: на злокачественную опухоль есть управа и бояться ее нужно не больше туберкулеза.

- Подробнее о Раку – нет!

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии