1 июня 2017 года президент Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения, регулирующего меры по смягчению последствий выбросов в атмосферу парниковых газов. Мир встрепенулся. Мировые лидеры один за другим выразили свое недоумение, разочарование, досаду.

Владелец Bloomberg, миллиардер, политик, филантроп и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг сообщил о намерении взять на себя долю США в операционных расходах рамочной конвенции и выделил ООН 15 млн долл. на компенсацию ущерба, причиненного решением Трампа покинуть Парижское соглашение. На сегодняшний день (26 июня) инициативу уже подписали 13 губернаторов, 19 генеральных прокуроров штатов, более 200 мэров городов и более 500 руководителей частных компаний.

Массмедиа не перестают комментировать случившееся, а само событие вызвало побочный эффект. Оно пробудило отрицателей глобального потепления и гальванизировало казавшиеся утихшими споры.

Россия не осталась в стороне. Стоявший на запасном пути бронепоезд, скрипя заржавелыми колесами и изрыгая клубы пара, вышел на обновленные пути и загудел столь же громко, сколь и неожиданно.

Глобальное потепление — фикция. Величайшая афера века! Данные сфальсифицированы. Потепления нет. Температура падает. Климат меняется сам по себе. Многомиллиардная афера мировых бюрократов. Это война со свободным рынком… Вот только короткая выжимка из статьи Юлии Латыниной в «Новой газете», а если сложить все аргументы «отрицателей», то лист обличений станет таким длинным, что займет всё пространство газеты ТрВ-Наука.

Как вы себя определяете: как скептика или как «отрицателя»? Если вы скептик и у вас есть много вопросов, на которые вы не можете получить ответы, пройдем вместе несколько ступеней.

Скептикам

Необходимое короткое введение

Климат — это очень сложная природная система. В ней много регулярных и хаотических процессов, которые еще не до конца познаны или не могут быть описаны простыми формулами, но от этого климат не перестает быть постигаемой системой. Одни объекты этой системы изучены очень глубоко (так развивалась наука), а другие еще в процессе осмысления.

Для объяснения сложных процессов неспециалисту ученым приходится приводить простые объяснения, которые выигрывают в ясности, но теряют в точности. Не существует одного-единственного истолкования глобального потепления, которое бы укладывалось в чеканное определение. Очень часто таких объяснений много, и они должны рассматриваться все вместе. Не ожидайте простоты — ее нет.

Если на вопрос нет ответа, который подтверждался бы большинством эмпирических данных, то эти данные нужно продолжать собирать. Если вы специалист, то ваше мнение на данном этапе — это гипотеза. Если вы не специалист — это просто мнение, и обмениваться такими мнениями можно только ради тренировки в разговорном или эпистолярном жанре.

На стадии научного обсуждения гипотеза не предназначена для публичного освещения. Но именно сюда охотно вклиниваются фиктивные эксперты. Недобросовестные критики любят использовать присущие настоящей науке дебаты, используя сам их факт как доказательство несостоятельности гипотезы. Не попадайтесь на их удочку!

Главное знание, которое нужно почерпнуть начинающему (или даже продвинутому) климатическому скептику, состоит в том, что все ваши вопросы резонны и задавать сложные вопросы нужно. Тем приятнее вам будет узнать, что ответы на большинство ваших вопросов уже известны, а ваши аргументы или приняты, или отклонены.

Необходимые базовые понятия

Почему именно углекислый газ находится в фокусе проблемы глобального потепления?

Двуокись углерода (CO2) интересует нас в контексте глобального потепления потому, что пропускает через себя коротковолновое солнечное излучение, но почти непрозрачна для инфракрасного длинноволнового теплового излучения поверхности Земли, то есть является одним из важнейших парниковых газов.

В результате этого тепло не покидает тропосферы, нижнего слоя атмосферы, в котором мы живем. В целом баланс потока энергии выглядит так: 30% солнечного излучения отражается обратно в пространство облаками, аэрозолями (взвешенными в атмосфере микроскопическими частицами любого происхождения), водой, снегом и ледниками. 70% поглощается всем, что есть на Земле: литосферой, биосферой и гидросферой. Всё, что поглощено, переизлучается Землей в виде тепловой энергии в инфракрасном диапазоне; часть переизлученного тепла поглощается парниковыми газами и застревает в тропосфере. Энергетический баланс между поступаемым и излученным за пределы атмосферы теплом и создает наш тропосферный климат.

Сегодня баланс нарушен. Почему?

Углекислый газ, а точнее углерод в его составе, совершает круговорот в природе, впрочем, как и все остальные элементы. (Я сознательно не говорю о растительности, играющей огромную роль в круговороте CO2, потому что мы иначе не сдвинемся с места.) Когда CO2 слишком много в атмосфере, он осаждается и выпадает из естественного цикла. В науках о Земле это называется секвестированием (изоляцией) из системы. Элемент больше не принимает участия в круговороте, а на очень долгое время остается в «резервуаре».

Тот углерод, который мы сжигаем сегодня, мы достали из этого резервуара. В далекие, теплые геологические эпохи этот резервуар сформировал наши источники энергии, убрав лишний CO2 из атмосферы. Вот почему в те времена природа себя не убила и Земля не превратилась в Венеру: утилизация углерода компенсировала его избыточность. Полезно прочитать о цикле углерода хотя бы в «Википедии».

Итак, мы берем этот захороненный природой углерод (в виде нефти, газа, угля или торфа), сжигаем его и возвращаем обратно в атмосферу уже в виде CO2 — плюс к тому, что находится в естественном цикле. До нас в природе не происходило подобных процессов.

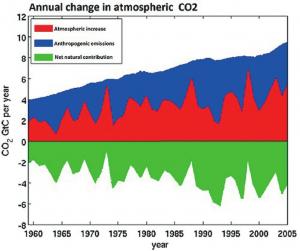

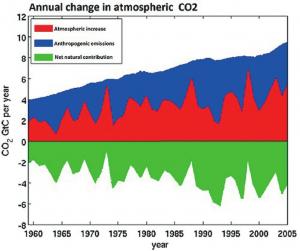

Но и сейчас количество CO2 в атмосфере растет медленнее, чем мы его туда добавляем: это означает, что природа продолжает утилизировать большую часть углекислого газа, но природные процессы уже не могут полностью справиться с переработкой CO2, и его избыток усиливает парниковый эффект.

Климат может изменяться циклически и последовательно, но может произойти его резкое, драматическое изменение (abrupt climate change), которое и вызывает тревогу. Система выходит из равновесия.

Вы можете возразить, что парниковый эффект сегодня вызван только увеличением энергии, полученной от Солнца. Но в этом случае нагревалась бы не только тропосфера, но и слой над ней — стратосфера. Однако этого не происходит. Нагревается только тропосфера; стратосфера показывает противоположный тренд температурного профиля. Моделирование температурного режима стратосферы с учетом только естественных причин не показывает похолодания, а с учетом антропогенных — показывает. То же самое и в тропосфере. То есть «печка» находится на Земле. Это не Солнце, это наши с вами отпечатки пальцев в глобальном потеплении.

Очень важно знать, что естественный углекислый газ и произведенный нашими силами имеют различную химическую «подпись», каждый — свою. Углерод может иметь три изотопных состояния: 14C , 13C и 12C. Из них 12С — наиболее распространенный. 13C составляет около 1% от общего количества. Изотоп 14C очень редок (лишь ~ 1 на 1 трлн атомов углерода). Углекислый газ, образующийся в результате сжигания ископаемого топлива или древесины, имеет особый изотопный состав CO2 в атмосфере.

Это связано с тем, что растения усваивают более легкие изотопы (12 С вместо 13 С); в результате они дают низкое соотношение изотопов 13C / 12C . А ископаемые виды топлива (в конечном счете это сложный продукт преобразования погребенной биомассы в нефть, газ, уголь, торф) имеют соотношение 13C / 12C примерно на 2% ниже, чем в атмосфере. По мере того, как CO2 из этих материалов высвобождается в атмосферу и смешивается с ней, среднее отношение 13C / 12C в атмосфере соответственно уменьшается.

То есть мы можем отличить антропогенный СО2 от естественного, и оказывается, что именно он растет, а натуральный остается на прежнем уровне. Таким образом, мы вычленили СО2 из всех остальных парниковых газов и поставили его во главу угла, имея на то веские основания.

Теперь вы сами можете оценить достоверность тезиса, приведенного ниже.

Миф о климате

«Вклад „парникового эффекта“ в колебания температуры Земли есть, но он очень мал по сравнению с влиянием активности Cолнца. Заниматься регулированием того количества CO2, которое выбрасывает в воздух человек, бессмысленно, если учесть, что мы не можем регулировать все остальные источники CO2, включая вулканы, флору и фауну. А самое главное, чем больше CO2 будет в воздухе, тем зеленее и сочнее будет наша планета. Никакого от него, CO2, вреда, окромя пользы».

«Вклад „парникового эффекта“ в колебания температуры Земли есть, но он очень мал по сравнению с влиянием активности Cолнца. Заниматься регулированием того количества CO2, которое выбрасывает в воздух человек, бессмысленно, если учесть, что мы не можем регулировать все остальные источники CO2, включая вулканы, флору и фауну. А самое главное, чем больше CO2 будет в воздухе, тем зеленее и сочнее будет наша планета. Никакого от него, CO2, вреда, окромя пользы».

Дополнительное разъяснение

Как вы уже видели выше, опасность состоит в том, что выбросы CO2 являются дополнительными ко всему тому, что перерабатывает природа. Природа наша от этого дополнительного вовсе не станет «зеленее и сочнее». Излишнее содержание CO2 приводит к так называемому positive feedback — положительной обратной связи, при которой увеличение добавляемой материи приводит к дополнительному ее росту в системе, что, в свою очередь, выводит ее из строя. Нормальным ответом системы в природе считается негативная обратная связь: когда система справляется с излишками поступаемого вещества или энергии и саморегулируется. В данном же случае мы выводим систему из равновесия.

Глобальное потепление прямо влияет на географическое распространение видов, их размножение, численность популяции и многое другое.

В конечном счете это приводит к вымиранию наиболее чувствительных организмов. Исчезновение видов растений и животных, которое наблюдается сегодня, по разным оценкам, в 1000–10000 раз выше, чем естественная, доантропогенная скорость вымирания. Причины включают и варварское обращение с природой, и, как один из его аспектов, загрязнение атмосферы углекислым газом. Существует гипотеза, что шестое массовое вымирание видов уже наступило. И это лишь один из эффектов положительной обратной связи!

Верю — не верю

Сначала я просто перечислю известные положения концепции глобального потепления климата, а вы прочитаете и сперва мне не поверите.

- Сторонников антропогенной причины глобального потепления большинство: 97% климатологов едины в том, что мы за него ответственны;

- Причин естественных климатических изменений много, и они не обязательно исключают одна другую. Они должны рассматриваться вместе;

- В настоящее время причина глобального потепления в том, что мы выбрасываем слишком много CO2 в атмосферу, и именно наше влияние вызывает энергетический дисбаланс, усиливая парниковый эффект. А раньше изменения климата вызывались другими причинами;

- Глобальное потепление не переименовывали в «изменение климата», эти два термина существуют параллельно. Второе проистекает из первого;

- Нет, это не активность Солнца вызывает потепление. Напротив, солнечная активность снижается примерно с 1980 года, и есть основания говорить о ее снижении в последующие 20—30 лет. Климатические же процессы демонстрируют противоположный тренд.

Более того:

-

Измерениям поверхностных температур можно верить. Они производятся аккуратно, и разные методы измерения показывают схожие результаты;

- Ледники действительно тают в ускоряющемся темпе;

- Антарктика тоже тает, но сложным способом — нужно учитывать уникальный баланс между континентальными, шельфовыми и морскими льдами, которые входят в эту систему;

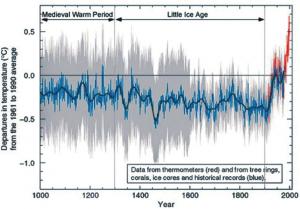

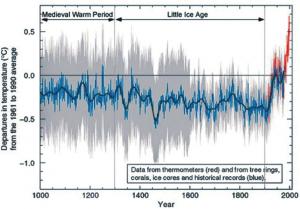

- «Хоккейная клюшка» (реконструкции температур за прошедшие 1000– 2000 лет с использованием годовых колец деревьев, кернов льда, кораллов и других индикаторов) не фальсифицирована. Она подтверждается множеством исследований. Температура начала резко повышаться в XX веке, и глобальные температуры последних нескольких десятилетий самые высокие за 1000 лет.

- Для «разоблачения» ученых-климатологов часто приводят в пример «Климатгейт». Однако расследование показало, что Майкл Манн и Фил Джонс не фальсифицировали научные данные и никого не вводили в заблуждение. Электронные письма климатологов, полученные в результате хакерской атаки, были внимательно изучены несколькими независимыми комиссиями, отчеты опубликованы, перед учеными извинились. Эту ссылку я прошу прочитать отдельно, потому что именно этот пункт вызывает особую агрессию со стороны «антипотеплистов».

Также отмечу, что:

Также отмечу, что:

- Холодная погода, дождь в засушливых районах и засуха в прежде дождливых, снег летом и дождь зимой не опровергают глобального потепления, а подтверждают его. Погода и климат — категории, характеризующиеся разными временными рамками: погода определяется в диапазоне от минут до месяцев, климат — усредненная погода в течение лет и столетий. Глобальный тренд на повышение температуры не меняется независимо ни от какой локальной погоды;

- Средний уровень моря действительно растет, и это подтверждается множеством измерений. Это важнейший индикатор глобального потепления;

- Водяной пар в атмосфере — мощнейший парниковый газ. Его количество увеличивается вслед за ростом температур и увеличением испарения, а он, в свою очередь, усиливает эффект потепления в очень существенных размерах. Но нагрев должен произойти сначала и произвести водяной пар, который…

- Наверняка вы слышали, что не потепление должно следовать за ростом CO2, а наоборот и поэтому гипотеза об антропогенном влиянии на климат неверна. Нет, она верна. Инициировать климатические изменения могут и другие причины. Например, начало ледниковых и межледниковых периодов связано с орбитальной причиной: изменением орбиты и наклона оси Земли, из-за чего она начинает получать больше (или меньше) солнечного тепла. Но по мере нагрева земной поверхности концентрация CO2 начинает расти (его отдает океан), и уже CO2 вызывает дополнительный нагрев. На сегодняшний день не изменение орбиты, не наклон оси и не «солнечные пятна», а антропогенные выбросы увеличили концентрацию CO2 в атмосфере.

А теперь, пожалуйста, не поленитесь и зайдите на страницу проекта Sceptical Science. Из этого ресурса вы узнаете, что приведенные выше факты объяснены, подсчитаны или доказаны.

Этот проект был основан в 2007 году физиком Джоном Куком (John Cook) из Университета Квинсленда (Австралия), который решил сам проверить, что правда, а что нет в изысканиях климатологов. Этот проект волонтерский, не финансируется государством, получил несколько премий и стал по-настоящему научным.

На сайте проекта вы можете получить информацию обо всех возможных возражениях против глобального потепления, и вы обязательно найдете в этом списке свой аргумент. Если нет, то добавляйте его!

Если вы всё прочитали, но так ни в чем и не убедились, значит, проблема ваша не в том, что вас не убеждает наука, а в том, что вы в науку просто не верите. Тогда переходим к разговору с категорией «отрицатели».

Ирина Делюсина, палеоклиматолог, факультет наук о Земле и планетах Калифорнийского университета в Дэвисе (США)