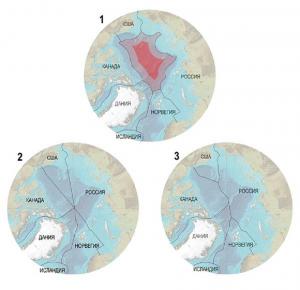

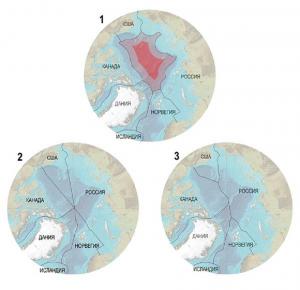

Россия претендует на морское дно за границами 200-мильной зоны в пределах всего российского полярного сектора с включением зоны Северного полюса и южной оконечности хребта Гаккеля. Речь идет о площади в почти 1,2 млн кв. километров. Наука тут должна поддержать политику, но пока ей это не удалось.

10 января 2008 года сразу трое ученых одновременно получили звание героев России. Это были заведующий лабораторией Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Анатолий Сагалевич, командир подводного аппарата Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Евгений Черняев и руководитель геополитической экспедиции «Арктика-2007», член-корреспондент РАН и заместитель председателя Госдумы Артур Чилингаров (кстати, он один из всего четырех людей, одновременно являющихся и Героями Советского Союза, и Героями России). А парламентарий Владимир Груздев (как писали некоторые СМИ 10 лет назад, один из спонсоров этой экспедиции) получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Собственно, были награждены все четыре российских участника погружений глубоководных аппаратов «Мир» с установкой титанового российского флага на дне, но усилия ученых были оценены явно выше. Почему? Для того чтобы это понять, нужно вернуться на несколько шагов назад.

В первом приближении

Все началось с того, что еще в 1925 году Канада объявила о расширении своих морских границ по направлению к Северному полюсу. При этом Канада для расчета того, что ей «положено», использовала так называемый «секторный» принцип, по которому государство вправе претендовать на часть акватории, ограниченной меридианами, проходящими через его побережье. Конечно, Канада не осталась в одиночестве: почти сразу по тому же принципу протянули свои границы к Северному полюсу Дания (владеющая Гренландией, откуда и отсчитывается ее полярный «сектор»), Советская Россия, Норвегия и США. На многие годы на том дело и затихло: эти акватории по большей части либо покрыты, либо были покрыты льдом и польза от владения дополнительными территориями была чисто гипотетической. Правда, СССР пытался развивать Северный морской путь, и даже небезуспешно, но это оказалось нелегко и довольно дорого, а потому не очень эффективно.

Новый подход к снаряду

В той системе права, которая сложилась после Второй мировой войны, ни одна страна не могла владеть акваторией, достигающей Северного полюса. Всем, кто в 20-х годах дорисовал свои границы, пришлось умерить свой аппетит и ограничиться обычной 200-мильной зоной (это примерно 370 километров от побережья). Но в 1982 году ситуация вновь резко изменилась — ООН приняла Конвенцию по морскому праву. Государство, ратифицировавшее такую конвенцию, получает возможность подать заявку на дополнительные 150 миль, но не позднее чем через 10 лет после ратификации.

В той системе права, которая сложилась после Второй мировой войны, ни одна страна не могла владеть акваторией, достигающей Северного полюса. Всем, кто в 20-х годах дорисовал свои границы, пришлось умерить свой аппетит и ограничиться обычной 200-мильной зоной (это примерно 370 километров от побережья). Но в 1982 году ситуация вновь резко изменилась — ООН приняла Конвенцию по морскому праву. Государство, ратифицировавшее такую конвенцию, получает возможность подать заявку на дополнительные 150 миль, но не позднее чем через 10 лет после ратификации.

Конвенцию подписало большинство входящих в ООН государств, в том числе СССР (ратифицировала ее уже Российская Федерация в 1997 году). В этот раз место самого быстрого поделили Норвегия и Россия: первая ратифицировала конвенцию в 1996 году, зато заявку «на расширение» подала только в 2006-м, потребовав расширить свои границы в Арктике сразу в трех зонах — в Северном Ледовитом океане, Норвежском и Баренцевом морях. Россия же в 2001 году подала общую заявку на признание континентального шельфа российской территорией. Она касалась как Охотского моря, так и Арктической части.

2002 году Комиссия ООН не отвергла, но и не удовлетворила российскую заявку, порекомендовав провести дополнительные исследования.

В 2004 году было принято решение заявку разделить, поскольку первая часть казалось куда проще исполнимой (и действительно, в 2014 году Комиссия ООН по границам континентального шельфа удовлетворила заявку России о включении в состав ее континентального шельфа анклава площадью 52 тыс. кв. км, находящегося в срединной части Охотского моря).

Канада и Дания ратифицировали конвенцию в 2003-м и 2004-м соответственно и второе десятилетие ведут дипломатическую войну против остальных претендентов — впрочем, довольно сдержанную, чтобы не обрушить систему, в рамках которой сами могут рассчитывать на расширение границ. США же конвенцию не ратифицировали, хоть и соблюдают ее основные положения, и потому не имеют формального права участвовать в гонке за арктический «пирог».

Подводный мост между материками

В 1948 и 1949 годах на дне Тихого океана советские высокоширотные экспедиции открыли хребет Ломоносова и хребет Менделеева. Долгое время это открытие представляло скорее академический интерес: вершины хребтов ни в каком месте не подходят к поверхности океана ближе чем на 400 метров, от них, казалось бы, ни вреда, ни пользы.

Но в 2000-х годах все изменилось: ведь если доказать, что хребет Ломоносова (начинающийся от российских берегов и упирающийся в Канадский арктический архипелаг) является продолжением Сибирской континентальной платформы, то в соответствии с международным морским правом это позволит России попытаться включить его в состав своего континентального шельфа и получить эксклюзивное право разрабатывать находящиеся на его территории полезные ископаемые.

А ископаемых там много: оценки экспертов сильно разнятся, некоторые прочат чуть ли не 30 процентов мировых запасов углеводородов именно в этом месте. Сколько бы их там ни было, их точно достаточно для будущей широкой промышленной разработки.

Погружение на полюс

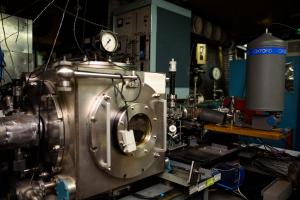

Так что в мае 2007 года в рамках проекта «Арктика-2007» отправляется первая экспедиция, на ледоколе «Россия». Она чисто научная, за два месяца снимает около 600 километров сейсмических профилей и обследует зону сочленения хребта Ломоносова с континентальным шельфом. В конце июля из Мурманска отплывает вторая экспедиция проекта под руководством Артура Чилингарова, на научно-исследовательском судне «Академик Федоров» в сопровождении ледокола «Россия». На борту «Федоров» нес два глубоководных обитаемых аппарата «Мир», которые 1 августа опустились на дно Северного Ледовитого океана на глубину 4 км. «Миры» (по три человека экипажа в каждом, четыре россиянина, австралиец и швед, заплативший три миллиона долларов за право участия) сели на дно в 12:08 и 12:35 на расстоянии в пределах видимости. На дне батискафы пробыли около часа. За это время были взяты пробы грунта в точке полюса и наполнены водой две 30-литровые емкости для исследований. Исследователи провели на дне чуть больше часа и не ограничились визуальным наблюдением — в 13:36 на дне установлен российский триколор из титанового сплава, изготовленный в Калининграде. Около 14 часов по московскому времени аппараты начали подъем на поверхность. Батискаф «Мир-1» благополучно всплыл в 18:08 — подъем длится около трех часов, но еще почти час батискаф искал выход в полынье. В 19:15 на поверхность океана всплыл «Мир-2».

Первое в истории погружение батискафов на дно Северного Ледовитого океана стало очень важным политическим событием, а экспедицию можно назвать уникальной и дерзкой. В первую очередь, погружение должно было стать научным событием, однако собранные поверхностные образцы грунта, пусть и обладающие большой научной ценностью, все же не могут дать ответ на сакраментальный вопрос: «Чей хребет?» Для этого как минимум необходимо глубокое бурение, чтобы с глубины нескольких километров извлечь породы континентального происхождения, а такое бурение на такой глубине произвести крайне затруднительно. Пока что Комиссия ООН по границам континентального шельфа неоднократно рекомендовала России представить дополнительную информацию по ее заявке. Тем временем в гонку включилась Канада, которая тоже исследует хребет Ломоносова, но со своей стороны, и готовится подать заявку в 2018 году.

Первое в истории погружение батискафов на дно Северного Ледовитого океана стало очень важным политическим событием, а экспедицию можно назвать уникальной и дерзкой. В первую очередь, погружение должно было стать научным событием, однако собранные поверхностные образцы грунта, пусть и обладающие большой научной ценностью, все же не могут дать ответ на сакраментальный вопрос: «Чей хребет?» Для этого как минимум необходимо глубокое бурение, чтобы с глубины нескольких километров извлечь породы континентального происхождения, а такое бурение на такой глубине произвести крайне затруднительно. Пока что Комиссия ООН по границам континентального шельфа неоднократно рекомендовала России представить дополнительную информацию по ее заявке. Тем временем в гонку включилась Канада, которая тоже исследует хребет Ломоносова, но со своей стороны, и готовится подать заявку в 2018 году.

Сведение позиций — эндшпиль

За пределами континентального шельфа морское дно и его недра являются «общим наследием человечества», от имени которого действует Международный орган по морскому дну.

Общепризнанного метода по разделу полярного сектора пока не существует. Скажем, Россия ратует за упоминавшийся выше «секторный» метод, Дания с Норвегией стоят за «медианный».

Согласно «медианному линейному методу», арктические воды делятся между странами в соответствии с протяженностью их ближайшей береговой линии — этот способ более выгоден для Канады и Дании, получающей Северный полюс. Согласно «секторному» методу полюс рассматривается в качестве точки, от которой проводятся линии вдоль долгот. В этом случае Канада отчасти проиграет, зато выиграют Норвегия и Россия. Скорее всего, арктические страны будут стараться решить вопрос под эгидой ООН на основании «шельфовости», а «медианы» и «секторы» будут привлекаться в качестве вспомогательных инструментов.

Любопытно, что вопрос с Южным полюсом решается пока что совсем по-другому. Там, конечно, тоже есть «высокие договаривающиеся стороны», которые разбили Антарктику на секторы, и, вполне возможно, вслед за Арктикой она станет когда-нибудь еще одним полем конфликтов. Так, в начале XX века крупные страны стали объявлять своей территорией части антарктического материка и прилегающие острова, начались дипломатические столкновения. Дело могло дойти и до локальной войны, но, к счастью, в 1959 году двенадцать государств — Австралия, Аргентина, Бельгия, Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, СССР, США, Франция, Чили, ЮАР и Япония — подписали Международный договор об Антарктике. Он разрешал создание национальных секторов, но разрешал и совместную деятельность. У России, скажем, нет национального сектора, но наши антарктические станции располагаются и в британо-аргентинско-чилийском секторе (станция Беллинсгаузен), и в норвежском секторе (станция Новолазаревская), и в австралийском секторе (станции Мирный, Восток, Прогресс, сезонная полевая база Дружная-4). В том же договоре Антарктида объявлялась зоной международного сотрудничества, свободной от оружия. А в 1991 году антарктическое сообщество приняло Протокол по охране окружающей среды (вступил в силу в 1997-м), который на 50 лет запрещает любую добычу полезных ископаемых в этих местах. Стоит лишь надеяться, что мы сумеем удержаться на полвека от соперничества в Антарктиде.

Любопытно, что вопрос с Южным полюсом решается пока что совсем по-другому. Там, конечно, тоже есть «высокие договаривающиеся стороны», которые разбили Антарктику на секторы, и, вполне возможно, вслед за Арктикой она станет когда-нибудь еще одним полем конфликтов. Так, в начале XX века крупные страны стали объявлять своей территорией части антарктического материка и прилегающие острова, начались дипломатические столкновения. Дело могло дойти и до локальной войны, но, к счастью, в 1959 году двенадцать государств — Австралия, Аргентина, Бельгия, Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, СССР, США, Франция, Чили, ЮАР и Япония — подписали Международный договор об Антарктике. Он разрешал создание национальных секторов, но разрешал и совместную деятельность. У России, скажем, нет национального сектора, но наши антарктические станции располагаются и в британо-аргентинско-чилийском секторе (станция Беллинсгаузен), и в норвежском секторе (станция Новолазаревская), и в австралийском секторе (станции Мирный, Восток, Прогресс, сезонная полевая база Дружная-4). В том же договоре Антарктида объявлялась зоной международного сотрудничества, свободной от оружия. А в 1991 году антарктическое сообщество приняло Протокол по охране окружающей среды (вступил в силу в 1997-м), который на 50 лет запрещает любую добычу полезных ископаемых в этих местах. Стоит лишь надеяться, что мы сумеем удержаться на полвека от соперничества в Антарктиде.

В Арктике все будет по-другому. Дело даже не только в обширных залежах углеводородов, которые всем интересны. Глобальное потепление постепенно уменьшает площадь паковых льдов и дает все больше возможностей для судоходства. А это ведь не только перевозка грузов и ловля рыбы (хотя и этого уже было бы достаточно). Скажем, если Канада будет полностью контролировать северо-западный проход, американские подлодки не смогут проходить под арктические льды без канадского разрешения, а это уже большая политика. В ближайшие годы ООН будет вынуждена принять решения по заявкам приполярных стран, и это может изменить баланс сил в регионе.

Егор Быковский