За время, прошедшее с предыдущей публикации, произошло много событий. Журнал Nature опубликовал статистическую модель с плохим прогнозом: существует 90-процентная вероятность того, что температура Земли увеличится к концу века на 2,0-4,9 °С. Сценарий IPCC, предлагающий удержаться в пределах 1,5 °С, можно считать слишком оптимистичным. Потепление выше чем на два градуса предвещает гораздо более глубокие изменения в привычном жизненном ландшафте, чем мы предвидим сейчас. Так что дискуссию о климате, которая развернулась на страницах ТрВ-Наука, закрывать рано. И в мировой прессе тоже не спят, а обсуждают нашу тему как никогда активно.

В американских газетах обычно обсуждается один аспект глобального потепления, и вокруг него ломаются копья. Я же замахнулась на всё сразу, что уже начинает напоминать попытку суицида. Словно в помощь мне тем временем в «Газете.Ру» вышел подробный и аргументированный ответ членкора РАН Сергея Гулёва на статью Юлии Латыниной. Ученый возразил автору по всем пунктам, профессионально и четко. Его статья отменила необходимость продолжать мой сеанс разоблачения, просто нужно дать ссылку. Но вот парадокс: на ответ Гулёва комментаторы «Газеты.Ру» (в отличие от нашей цивилизованной дискуссии) обрушили шквал ругани. Что происходит? Почему читатель так негодует, почему склонен скорее поверить журналистке, чем ученому, заведомо лучше разбирающемуся в проблеме?

Удивительным образом всё то, что происходит, укладывается в тщательно изученный феномен «климатических отрицателей». Ю. Латынина выступила рупором их идей, слово в слово повторяя многократно растиражированные мифы. Они собраны, например, в книге, которую Институт Хартленда уже вторично издал немыслимым 300-тысячным тиражом и разослал бесплатно в школы и университеты США (об Институте Хартленда — здесь).

Я тоже получила экземпляр этого труда, отпечатанного на меловой бумаге. С этого, собственно, и начался мой интерес к феномену климатических отрицателей. Уж с очень большим напором они действуют.

Отрицатели

Отрицатели глобального потепления (в отличие от скептиков) отвергают его независимо ни от каких аргументов. Аргументы и факты, приводимые специалистами, для них или ложные, или недостаточные. Если придраться не к чему, то данные ученых объявляются сфальсифицированными. Если и это не срабатывает, то в ход идет теория заговора из серии «всё проплачено». Как теперь выясняется в случае с «Газетой.Ру», можно просто заявить, что автор — дурак, ничего не понимает, и спор закончить. Но тут, читатель, нет ничего нового. Феномен отрицателей хорошо изучен и описан в упомянутом мною курсе «Понять отрицание климатологии».

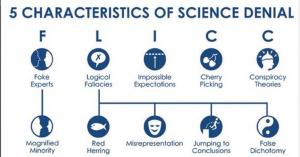

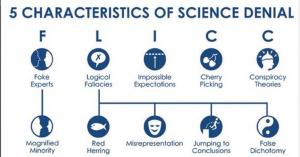

На рисунке систематизированы все способы отрицания реальности. Вверху, в аббревиатуре FLICC, собраны пять основных способов отрицания.

На рисунке систематизированы все способы отрицания реальности. Вверху, в аббревиатуре FLICC, собраны пять основных способов отрицания.

F — псевдоэкспертиза: ее логическим развитием (нижний ряд) становится «преувеличенное большинство» сторонников отрицания; L — ложное умозаключение; I — невозможное предположение; С — подтасовка фактов; и C — теория заговора. Самым мощным методом становится L — ложное умозаключение, со множеством разновидностей: использование отвлекающего маневра, введение в заблуждение, скоропалительные выводы и ложное разграничение [связанных явлений].

Опыт и статистка показывают, что профессиональных отрицателей переубедить нельзя. Их мало, но они активно преувеличивают свое множество, создавая иллюзию, что спор о климате — спор равных групп, 50% на 50%. Мол, дебаты идут, ничего не решено. Существует философия и психология отрицания, которая хорошо изучена, но это не меняет дела. Если человек, даже при подавляющем преимуществе фактов над мифом, выбирает миф, ничего нельзя поделать. Простой миф чаще привлекательнее, чем сложная правда. Непрофессиональные же отрицатели, возможно, верят недобросовестным экспертам, склонным сильно преувеличивать свою осведомленность или количество единомышленников. Но чаще отрицатель сам ищет именно таких экспертов.

Пройдемся по классике отрицания. Постараюсь не касаться положений, уже опровергнутых Гулёвым, но если я к ним возвращаюсь, то лишь для того, чтобы показать, как производится обман. В отличие от физика Гулёва, который смотрит на климат с высоты вечности и непоколебимых физических законов, нам приходится труднее. Мы живем в хаосе случайных процессов, непредсказуемо меняющих нашу погоду и способных изменить не только климат на ближайшие пятьсот лет, но и нашу жизнь на ближайшие десятилетия. Что произойдет с климатом через миллион лет, нам, в общем-то, всё равно. А ведь с точки зрения геологической истории это только мгновение. Нам приходится копаться в «мелочах». В сотнях лет. И тут у нас преимущество хотя бы перед метеорологами: даже на таком коротком отрезке времени климат более предсказуем, чем погода на неделю вперед.

Фиктивные эксперты, преувеличенное меньшинство

Факт

Согласно исследованиям, 97% ученых-климатологов разделяют концепцию глобального потепления. Но общественное мнение этого не знает; согласно опросам, большинство респондентов считает, что отрицателей или больше, или примерно столько же, сколько сторонников концепции.

Миф

Консенсуса о глобальном потеплении среди ученых нет. «…Настоящая наука не имеет никакого отношения к консенсусу. Формула E = mc2 выработана не в результате консенсуса. Она выработана в результате открытия… Как заметил Майкл Крайтон: „Консенсус — первое прибежище негодяев. Это способ избежать обсуждения, заявив, что вопрос уже решен“».

Разъяснение

Консенсус есть. Консенсус в науке важен. Научный консенсус связывается с выработкой парадигмы, в которую укладываются все имеющиеся на сегодняшний день факты, подтвержденные экспериментами, и тогда теория считается верной.

Отрицатели подсчитывают сторонников теории своим особым, издевающимся над наукой способом: если автор прямо не заявляет в своей статье, что он сторонник концепции глобального потепления, то он ее противник. Если считать так, то у теории тектоники плит, например, нет ни одного сторонника.

Когда фиктивные эксперты скажут, что важно только одно великое открытие, вспомните о том, что Солнце в центр Вселенной поставил еще Гиппарх Никейский во II веке до н. э., но консенсуса не было. Аристотель наложил вето на такую крамольную идею, и Земля стала центром Вселенной на последующие 2000 лет. Не было консенсуса и когда Коперник в 1532 году построил свою гелиоцентрическую Вселенную, поэтому в 1600 году Джордано Бруно пошел на костер, а Галилей, обвиненный инквизицией в «гелиоцентризме», умер под домашним арестом в 1642-м. А до консенсуса, ньютоновского закона всемирного тяготения, оставалось еще сорок лет. Хотя и он не снял всех вопросов — помог только Эйнштейн. Далеко не сразу наступил консенсус и с теорией расширяющейся Вселенной. О трудной судьбе теории тектоники плит нужно писать отдельную книгу.

А уж сколько досталось автору орбитальной теории изменения климата Милутину Миланковичу, и говорить не приходится. Он впервые обнародовал теорию в 1920 году, умер в 1958-м, а книга его была переведена на английский только в 1969-м. Консенсус наступил лишь в 1970-е годы. При всех неопределенностях в теории, сегодня ясно, что в целом она верна.

В чем же смысл научного консенсуса? В том, что научное сообщество соглашается на данный момент времени с некой доминирующей научной теорией и считает обоснованным применять ее на практике.

Вряд ли «негодяи» всех стран объединяются для консенсуса, чтобы остановить развитие науки, а все деньги мира отдать бюрократам. И вообще, кто станет спорить с тем, что всё, что касается денег, присуще скорее нефти и газу, а вовсе не науке и образованию (и даже бюрократам не так уж много перепадает)? Но это не моя тема. Могу дать только ссылку на старую статью в Scientifc American о масштабах поддержки усердия отрицателей со стороны «темных» доноров, чьи деньги не могут быть отслежены обычным порядком. Только в период с 2003 по 2010 год 558 млн долларов было вложено в поддержку организаций, профессионально отрицающих глобальное потепление. Официально компания ExxonMobil вложила в них около 30 миллионов, а братья Кох (Koch Industries, Inc.) — 60 миллионов. Но это только малая часть в общей сумме «темных» инвестиций в отрицателей. В 2008 году официальные деньги исчезли с радаров, а финансирование растет.

Но вернемся к классификации действий отрицателей.

Ложное умозаключение — самый распространенный вид заблуждения

Вызывается самыми различными причинами: например, отрицатель принимает за истину «подсадную утку» (red herring) — отвлекающий маневр, заманивающий в ловушку: «CO2 не несет загрязнения, он невидим, вы даже не можете его заметить!» На самом деле это не имеет никакого отношения к проблеме, хотя это и правда. Такой маневр применим в любой из многочисленных сфер климатической системы. Будьте осторожны.

Откровенное введение в заблуждение (факты, которых не было, misrepresentation): сюда относятся и ложные обвинения ученых, как в истории с «Климатгейтом»

Факт

В результате детальных расследований «Климатгейта» (проводились в разных странах, в университетах и в государственных органах, в которых изучались украденные электронные письма и выслушивались мнения экспертов) не было обнаружено никаких доказательств злоупотреблений. Вывод всех комиссий сходен: сосредоточенность на нескольких вырванных из контекста «впечатляющих» письмах используется для отвлечения внимания от множества эмпирических доказательств антропогенного глобального потепления.

Миф

«Тысячу лет назад температура была такая же, как сейчас. „Вероятно, сейчас так же тепло, как тысячу лет назад“ (цитата). Более того, это цитата одного из столпов Учения глобального потепления — палеоклиматолога Кейта Бриффа. Но она не из его публичных выступлений, а из вскрытой хакерами переписки — Бриффа и коллеги обсуждали вопрос, как лучше подделать научные данные».

Разъяснение

Вся драма «Климатгейта» исследована и опровергнута. Но приведенный фрагмент заслуживает особого внимания: он показывает, как отрицатели работают с фактами.

Кит Бриффа (Keith Briffa) — ученый-дендрохронолог, чьи данные о плотности годичных древесных колец использовались в знаменитой кривой Манна и Джонса «Хоккейная клюшка». На тот момент уже было известно, что плотность перестала соответствовать толщине колец и отвечать температурным значениям примерно с 1950 года, — явление, получившее название divergence problem. Это знал и Бриффа, и многие другие. Следовало найти объяснение феномену, ввести поправку. Можете почитать работу Бриффы 2013 года об изучении древесных колец деревьев Ямала и Полярного Урала, где он рутинно применяет эти поправки. Как пишет Бриффа в резюме, в результате новых исследований установлено, что только короткий период в 40 лет около 250 года н. э. сопоставим с теплом XX века. Предыдущие реконструкции преувеличивали потепление Средневековья — тогдашний климатический оптимум, а новейшее потепление на Ямале беспрецедентно.

Так что тот, кому в частном разговоре Бриффа говорил, что тысячу лет назад было так же тепло, как и сейчас, пусть поднимет руку.

Факт

Климат Земли впервые в ее истории меняется не естественным путем, а потому, что мы добавляем в природный цикл изъятый из недр углерод, находившийся в изоляции. Система выходит из равновесия.

Миф

«Сторонники Учения говорят, что климат Земли стал отклоняться от „нормы“. Это ложь. Никакой „нормы“ для климата не существует. Единственной нормой климата является изменение».

Разъяснение

Ни о какой «норме» климатологи не говорят. Ученые говорят о выходе энергетической системы из состояния баланса. Климат, как часть системы Земля, отвечает на внешние или внутренние воздействия и влияет на то, как система реагирует на получение информации: в данном случае — энергии или материи. Это механизм обратной связи.

Понятие о системе в состоянии баланса или дисбаланса — одно из ключевых в науках о Земле. В ответ на дисбаланс система может реагировать негативно (negative feedback). В применении к климату: что-то интенсивно греет Землю, но она не перегревается, а перерабатывает этот сигнал, справляется с ним. Или может сработать положительная обратная связь (positive feedback), чреватая глубокими необратимыми изменениями.

В случае с климатом это означает, что на избыточный приток энергии Земля отвечает преувеличенно сильно: греется быстрее, чем должна. Что сейчас и происходит.

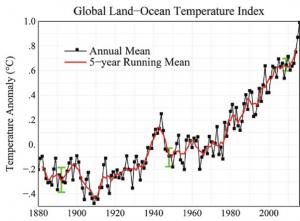

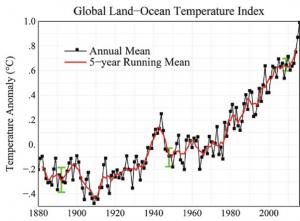

Факт

Температуру поверхности Земли начали изучать по единой методике с cередины 1980-х годов в Институте космических исследований Годдарда (Goddard Institute for Space Studies, GISS). Независимо ни от каких годовых колебаний общий тренд с тех пор неизменен: средняя температура поверхности нашей планеты растет.

Миф

Миф

«…В XX в. температура росла с 1900 по 1940 гг., падала с 1940-х по 1970-е (тогда нас даже пугали Глобальным похолоданием) и начала расти с 1970-х.

Вам говорят, что температура росла весь XX век и к концу выросла почти на градус? Это ложь. Температура колебалась вместе с активностью солнца. График активности солнца и средней температуры по Земле начал расходиться только в начале 1990-х».

Разъяснение

Это отлично разъяснено у Гулёва. Лишь добавлю: если подсчитать количество опубликованных работ, которые предлагали сценарий похолодания в 1940—1970-х годах, увидите, что их значительно меньше, чем кажется. Большинство рецензируемых научных публикаций предсказывали потепление за счет увеличения уровня СО2. Тема похолодания очень хорошо шла у фантастов в Голливуде, они и пугали. И вообще, изменение активности Солнца, хорошо видное физикам, отдельно от других факторов температуру Земли повышает очень незначительно, что было замечено еще Миланковичем.

К этому можно добавить еще один миф

Миф

«Вам не кажется странным, что сначала был создан международный бюрократический орган, чье могущество зависело от признания Глобального потепления угрозой человечеству, и только потом графики температуры начали расходиться с активностью Солнца?»

«Ни в одном докладе IPCC нет перечисления причин, от которых зависит климат. Дело в том, что с момента, когда человечество начало регистрировать температуру и наблюдать за Солнцем (приблизительно последние 400 лет), 30-летние колебания температуры Земли совпадали с 30-летними солнечными циклами».

Разъяснение

К разъяснениям С. Гулёва стоит добавить, что в последние годы в исследованиях влияния солнечной активности на изменение климата Земли достигнут огромный прогресс. Когда незначительная роль солнечной активности стала широко обсуждаться в контексте глобального потепления, в ответ на запрос научного сообщества в 2011 году была создана международная исследовательская программа TOSCA. Участники проекта — физики, геофизики, специалисты по магнитосфере и климатологи — поставили целью рассмотреть проблему в целом, а не фокусироваться на измерении солнечной радиации. Результаты работ опубликованы в справочнике. В анонсе авторы сообщают: ни данные, ни модели, ни исследования возможных механизмов влияния колебаний солнечной активности на климат Земли не показывают никакой связи с глобальным потеплением, наблюдающимся с 1950 года. Кроме того, по результатам этих работ корректировки по солнечной активности были введены в модели, используемые в отчетах IPСC, о чем, в свою очередь, написал Гулёв.

Посмотрите также на наглядные анимации (третья — про Солнце) и почитайте объяснение.

Факт

Ученые определяют современное глобальное потепление как среднее глобальное повышение температуры поверхности Земли, вызванное выбросами антропогенных парниковых газов. Термин «глобальное потепление» использовал в статье 1975 года геохимик Уоллес Брокер (Wallace Smith Broecker) из Геологической обсерватории Ламонт-Доэрти Колумбийского университета («Климатические изменения: не стоим ли мы на пороге выраженного глобального потепления?»).

Миф

«Кто тот Ньютон, который впервые догадался, что Земля греется и происходит это от человека? Кто тот гигант мысли, который заявил, что изменения климата — это не норма, а повод для административного регулирования? Ответ: этот гигант мысли называется IPCC — Международная комиссия по изменению климата при ООН. Теория зависящего от человека глобального потепления — первая в мире научная теория, созданная не учеными, а бюрократическим институтом».

Разъяснение

Прямо проистекает из факта. Понятие глобального потепления введено в обиход задолго до 1988 года, когда была создана IPCC. Сделал это Уоллес (Вилли) Брокер, один из самых знаменитых климатологов США. Но, из этой подборки видно, что термин применялся и раньше.

Подтасовка фактов

Чаще других, однако, встречается прием cherry-picking — по-русски не существует политкорректной идиомы, поэтому будем называть это или по-английски, или уж как есть: подтасовкой фактов. Почти весь лист, собранный Джоном Куком, представляет собой cherry-picking, а мы покажем свой.

Миф

«NOAA для своих расчетов теперь использует всего 1500 станций. За последние 40 лет из расчетов исключены преимущественно станции на высоких широтах, на больших высотах и в сельских районах — все, которые показывают более низкую температуру…

Новые наблюдения не согласуются с данными спутников, и поэтому для спутников вводят поправку, т.н. coldbias — предубеждение в пользу холода. То есть несовершенные метеоспутники в 1980-х годах показывали правильно, и всё согласовывалось. А вот нынешние, совершенные, постоянно ошибаются на 0,3o, — приходится поправлять!»

Разъяснение

Спутниковые данные нуждаются в коррекции, это основа основ. Спутники — не термометр в космосе. Данные спутников получены от так называемого СВЧ-температурного зондирования — измерения микроволновой эмиссии молекул кислорода в различных атмосферных слоях. Эти данные не воспроизводят температуру прямо, в них много неопределенности, и это информация, требующая расшифровки. В атмосфере происходят сложные процессы перемешивания, которые нельзя игнорировать. Точному соответствию реальной температуре мешает ряд факторов — постоянных, глобальных, локальных и случайных, и принимать их можно только с поправками. Кроме того, орбиты спутников со временем меняются, и здесь тоже нужны поправки. Наибольшая точность достигается на основе совокупных данных от спутников и погодных зондов. В результате в спутниковых данных больше неопределенности, чем в записях температуры поверхности, основанных на прямых измерениях термометрами. В принципе, этого достаточно для опровержения мифа. Но буквально несколько недель назад произошло важное событие, которое обсуждается сейчас в климатических рубриках всех крупных американских газет: в данные измерений спутников введены новые, сверхточные поправки, которые полностью дискредитируют атаки отрицателей.

Новые результаты показывают гораздо большее потепление поверхности планеты, чем считалось раньше: примерно на 30%.

А теперь пройдемся по последним трем глобальным мифам.

Факт

Сахара — один из самых тревожных природных регионов мира. Пустыня быстро и неуклонно разрастается, происходит зловещий процесс опустынивания (desertifcation) — все пустыни мира в той или иной мере ему подвержены.

Миф

«Когда обывателю говорят, что „Земля теплеет“, он склонен полагать, что теплеет вся Земля. От Северного полюса и до Сахары. Сахара не теплеет. Потепление касается только умеренных климатических зон. И если нам повезет, то зимой в высоких широтах, действительно, может стать теплее».

Разъяснение

Полупустыня (или саванна) Сахель, обрамляющая Сахару с юга и с севера — тот пояс, где текут сезонные реки в период муссонов, растут кусты, небольшие деревья и обильные травы, где возможно сельское хозяйство, — стремительно сужается и превращается в пустыню. 10 тыс. лет назад, после окончания последнего оледенения, никакой Сахары-пустыни не было: там тоже текли реки, существовали пресноводные озера (их следы повсюду), в них водились рыбы, по зеленым лугам гуляли антилопы. Пустыня наступала медленно, и этот процесс шел естественно. А в последнее время он так ускорился, что грозит стать необратимым. Причины две: опасное, бесконтрольное землепользование и глобальное изменение климата, действующие вместе. Удвоение углекислого газа в атмосфере приведет к увеличению пустынной площади на 17%, — факты, вошедшие в учебники. Суровые засухи и сокращение осадков приводят к гуманитарным катастрофам, засуха 2010 года — одна из них.

P. S.: только что вышла статья, сообщающая о неожиданных ливневых наводнениях в Сахеле, связанных со смещением муссонов. Уверена, что отрицатели снова возвестят о своей победе. Но прочитайте статью внимательно. По данным моделирования, сезоны ливней будут чередоваться привычными засухами, что грозит еще быстрее разрушить хрупкую природную обстановку в регионе. В перспективе ливневые дожди будут следовать за муссонами, которые стоять на месте не планируют. Эти процессы хорошо согласуются с гипотезой о наступающем резком изменении климата. И уж конечно, потепление не обошло Сахару стороной.

Факт

Потепление на Земле происходит везде. Проявляется оно по-разному, но сильнее всего оно заметно в средних и высоких широтах, там, где больше льда. Последствия потепления включают таяние полярных, высокогорных, морских льдов, повышение уровня моря, затопление прибрежных территорий, наводнения, учащающиеся ураганы, драматические изменения в биосфере и экономические потери.

Миф

«Похолодание ведет к засухе, а потепление — наоборот, к дождям. Механизм очень прост: при похолодании влага изымается из атмосферы и осаждается в виде ледяных шапок на полюсах. Вся растительность, как известно, любит влагу. Чем теплее — тем больше дождей».

Разъяснение

«Очень простого механизма» не существует. Чем выше температура, тем больше пара может содержать воздух. Поэтому у нас есть абсолютная влажность и относительная, которые не надо путать. Возможны ситуации, когда холодный и очень теплый воздух имеют совершенно одинаковую абсолютную влажность, но для теплого воздуха это будет низкая относительная, а для холодного — высокая относительная влажность. И осадки вероятнее в холодном — в виде снега. А в теплом — никаких осадков не будет. Распределения температуры, давления и влажности на Земле очень хорошо изучены, описаны и подчиняются общим законам, но всё же не укладываются в простую формулу. «Ледяные шапки на полюсах» не осаждаются, а кристаллизуются, лед в ледниках — это минерал, хотите верьте, хотите нет. Так же, как и ледники в горах. Для их формирования нужен снег, и снег этот должен не таять. То есть холод и влажность должны держаться достаточно долго. Глобальное потепление ударило именно по этим свойствам образования «ледяных шапок». Снег тает быстрее, чем превращается в лед.

Ну и, отключаясь от источника нашего вдохновения, приведу в пример обсуждение статьи NASA в журнале Forbes. Здесь также проявился классический cherry-picking и введение читателя в заблуждение.

Факт

Новейшие спутниковые измерения NASA показывают, что количество морского льда вокруг Антарктиды визуально может увеличиваться, но она быстро теряет континентальный лед в центре материка. Общий баланс сохраняется в пользу таяния.

Миф

«Глобальное потепление не вызывает никакого отступления полярных льдов» (версия Forbes).

Разъяснение

Заявление Forbes сочетает в себе все возможные признаки обмана читателя. Вы не найдете в нем даже ссылки на «последние данные NASA» — должны поверить на слово. Чтобы объяснить происходящее, отсылаю вас к двум публикациям NASA: в той, которую имеет в виду Forbes, излагаются факты и объясняется феномен, когда ледник тает, а морской лед на шельфе континента — растет; в другой, новейшей, нет ни слова о вновь обнаруженных фактах роста оледенения — ситуация изменилась: «Объем морского льда снижается до рекордных минимумов на обоих полюсах». Но в данном случае читатели подвергли текст Forbes тщательному анализу и сами квалифицировали его как обман.

Чего я всем нам желаю, дорогие читатели и коллеги, — это уметь отличать обман и фальсификации от честных исследований. А на прощанье посмотрите анимацию: как NASA наблюдает за CO2.

Ирина Делюсина, палеоклиматолог, факультет наук о Земле и планетах Калифорнийского университета в Дэвисе (США)