«Эволюционируешь? Удваивайся!»

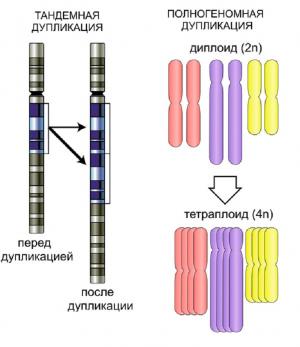

Дупликацией в биологии называют перестройку хромосомы, при которой ее участок оказывается удвоенным. Это явление происходит достаточно часто и является одним из источников мутаций. Гораздо реже происходит полногеномная дупликация, когда удваивается весь геном. Зато и влияние этого явления на эволюцию живых организмов намного сильнее. Это и стало темой очередной публичной лекции в Институте цитологии и генетики СО РАН.

Докладчик – зав. лабораторией сравнительной геномики ИКМБ СО РАН, к.б.н. Владимир Трифонов – в доступной форме рассказал, когда и кто из живущих на Земле видов удваивал свой геном, а также к чему это привело.

Впервые полиплоидию (кратное увеличение числа наборов хромосом в клетках организма) описал в своих работах профессор ботаники Гамбургского университета Ганс Альберт Винклер. Произошло это около ста лет назад – полиплоидии (сам он пользовался термином «гетероплоидия») посвящены его работы 1916-1920 гг.

Первоначально полиплоидию наблюдали у растений. Но затем схожие явления были обнаружены и у животных. Более того, сегодня существует мнение, что полиплоидия оказалась вообще одним из факторов, способствовавших возникновению эукариот (живых организмов, чьи клетки содержат ядро). И сейчас науке известны случаи полиплоидии практически у всех базальных групп организмов – от инфузорий и грибов до позвоночных.

Первоначально полиплоидию наблюдали у растений. Но затем схожие явления были обнаружены и у животных. Более того, сегодня существует мнение, что полиплоидия оказалась вообще одним из факторов, способствовавших возникновению эукариот (живых организмов, чьи клетки содержат ядро). И сейчас науке известны случаи полиплоидии практически у всех базальных групп организмов – от инфузорий и грибов до позвоночных.

При этом, собственно полногеномную дупликацию долгое время считали уникальной особенностью позвоночных животных, в ранней эволюции которых она, по-видимому, произошла дважды. Собственно говоря, появление в результате этого большого числа новых генов может рассматриваться как одна из вероятных причин эволюционного успеха позвоночных. Однако последние исследования показывают, что очень похожее неоднократное удвоение генома случилось и в одной эволюционной ветви членистоногих, а именно у мечехвостов (Xiphosura). Правда, для них это удвоение оказалось не столь полезным.

Очередным большим прорывом в исследовании механизмов и эволюционной роли полногеномной дупликации считают работы японского генетика Сусумо Оно (1970-е годы). Началось с того, что ученый задался вопросом – а откуда вообще берутся новые гены, если известно, что в эволюционном масштабе времени они поразительно консервативны. И если бы их эволюция шла «в обычном режиме», то существующее разнообразие видов было бы недостижимо. Из этого генетик сделал вывод, что в эволюции существовали механизмы, «ускоряющие» изменения генов. И предложил, что таким механизмом служат генные дупликации.

Возникающие в результате этого процесса дополнительные копии генов накапливают различия гораздо легче и свободнее, чем уникальные гены, ведь их «порча» перестает быть опасной для жизни. Иначе говоря, новизна создается через избыточность. Это предположение вошло в мировую науку под названием «гипотеза 2R».

Почему же именно полногеномная дупликация является значимым механизмом эволюции видов. Ведь частичная полиплоидия (удвоение одной из хромосом) встречается куда чаще. Однако в этом случае гены, которые в результате приобрели дополнительные копии, начинают синтезировать больше продуктов, в то время как остальные работают по-прежнему. И выработанное в ходе предыдущей эволюции соотношение продуктов разных генов нарушается, отлаженная генетическая система начинает давать сбои. А вот при полногеномной дупликации такие сбои исключены, потому что в этом случае число копий всех генов увеличивается пропорционально. Отсюда Оно сделал вывод: при прочих равных условиях полногеномная дупликация является более безопасным способом эволюции, чем множество тандемных дупликаций, дающих сравнимый с ней суммарный эффект.

Именно этот эффект и разобрал в своей лекции Владимир Трифонов, дополнив построения Оно современными исследованиями, которые показывают, что полногеномная дупликация – даже более частое явление, чем предполагал автор «гипотезы 2R». И ее роль в видовом разнообразии биома Земли действительно весьма значительна.

Наталья Тимакова

- Подробнее о «Эволюционируешь? Удваивайся!»

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии