Европа в снегах

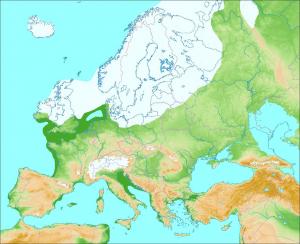

Прошедшая зима шокировала европейцев небывалыми морозами. Отклонения среднесуточной температуры от нормы превысили 20 градусов! В скандинавских странах температура опускалась до -40 градусов. В Польше морозы доходили до -30 градусов. Двадцатиградусные морозы отмечались в Болгарии. В Венеции столбик термометра опускался до -7 градусов. Отрицательные температуры отмечались по Франции, в Германии, в Великобритании. Даже в Афинах случилось понижение температуры до -1,5 градусов. Центральную и Южную Европу накрыли сильные снегопады.

Примечательно то, что сообщения о точно таких же событиях трехсотлетней или четырехсотлетней давности используются учеными для обоснования гипотезы «малого ледникового периода» XIV – XVIII вв. Тем самым нам дают понять, будто обильный снег и отрицательные температуры для Европы совсем не типичны и становятся возможными только в результате глобального похолодания. Однако в наши дни речь идет о глобальном потеплении, и, тем не менее, за последние полтора десятка лет Европу несколько раз накрывали сильные морозы со снегом, живописуя именно те картины, с которыми ученые связывают гипотетический «малый ледниковый период».

В общем, что-то здесь не сходится…

Уже дежурной стала ссылка на пейзажи Питера Брейгеля (XVI в.), где он изображает глубокий снег и замерзшие водоемы, на которых, судя по всему, люди катаются на коньках. Неоднократно приходилось слышать, будто такая картина сложилась как раз из-за глобального похолодания (хотя XVI столетие якобы явилось временной «оттепелью»). Как бы то ни было, в нашем воображении типично «европейская зима» плохо ассоциируется со снегом и замерзшими водоемами. И это несмотря на то, что даже знакомые нам с детства сказки и повести иллюстрируют заснеженный европейский ландшафт не менее красочно, чем полотна Брейгеля.

Вспомним вот эту сказку:

«На площади каталось множество детей. Кто посмелее, привязывал свои санки к крестьянским саням и катился далеко-далеко».

Это - фрагмент из «Снежной королевы» Андерсена. Как мы знаем, снежная королева пообещала Каю «весь свет и пару новых коньков». Санки и коньки – в Дании! Андерсен жил в XIX веке, и катание ребятишек на санках и коньках в то время, судя по всему, было таким же обычным делом, как и в Средней полосе России.

А теперь перенесемся в Голландию. В XVI веке, судя по полотнам Брейгеля, там катались на коньках. А как обстояли дела в XIX столетии? Прекрасным свидетельством этому выступает повесть Мери Мэйп Додж «Серебряные коньки», вышедшая в свет в 1865 году и посвященная как раз Голландии того времени:

«Ханс был в восторге от своих новых коньков и, стремясь показать Гретель, как прекрасно они «работают», выписывал на льду такие фигуры, что девочка стискивала руки в безмолвном восхищении».

Читаем в другом месте:

«Как-то раз в январе, когда густо валил снег, Лоуренс Букман приехал с отцом навестить Бринкеров».

Итак, в январе «густо валил снег». И это было нормальным явлением. Еще одно примечательное место:

«И вот наступило двадцатое декабря и принесло с собой чудеснейшую зимнюю погоду. Теплый солнечный свет заливал всю равнину. Солнце даже пыталось растопить озера, каналы и реки, но лед вызывающе блестел, и не думая таять».

«Чудеснейшая зимняя погода» в Голландии XIX века – морозный солнечный денек, замерзшие каналы и… радостные люди, пришедшие на состязания конькобежцев. Именно так – катание на коньках было своего рода национальным спортом тогдашних голландцев.

Конечно, эту картину вполне можно связать с инерцией предшествующего глобального похолодания. Но похоже на то, что снег и морозы не удивляли жителей Европы еще задолго до предполагаемого «малого ледникового периода». Приведем на этот счет свидетельство автора XII столетия – католического миссионера Гельмольда из Босау. В своей «Славянской хронике» он описывает войну князя бодричей Генриха Любекского с племенем руян (ран). Генрих направляет свои войска к городу Волигосту, расположенному на северо-востоке нынешней Германии, на балтийском побережье. В описываемые времена, судя по всему, он был отделен от материка водной преградой. Вот что пишет хронист:

«Воодушевленный этими увещаниями, князь снял лагерь с этого места и направился к морю. Узкий же пролив этого моря, который легко можно было охватить глазом, был в это время вследствие суровой зимы покрыт весьма крепким льдом».

И далее:

«В течение всего дня шли они по льду и глубокому снегу и, наконец, около 9 часов очутились в земле paн. И тотчас же подожгли ближайшие к берегу селения».

Итак, море было скованно льдом и покрыто глубоким снегом. Была ли это аномалия с точки зрения участников событий? Автор ссылается на суровость зимы. Однако нигде не указано, что его это сильно удивляет – точно так же, как жителя Сибири не удивляют сорокоградусные морозы. Через год повторяется то же самое:

«На следующую зиму, когда море стало удобопроходимым, он, пригласив на помощь герцога Людера, вступил в ранскую землю с большим войском из саксов и славян. И едва они здесь пробыли три ночи, как холода начали уменьшаться и лед таять. И случилось, что, не завершив [своего] дела, они должны были вернуться, едва избежав опасности [погибнуть] в море».

То есть князь – как ни в чем не бывало – дожидается морозов, чтобы по льду преодолеть водную преграду. На мой взгляд, это говорит о том, что море в ту пору замерзало регулярно – когда сильно, когда не очень. Но сам факт замерзания никого не удивлял совершенно. Подчеркиваю, указанные события относятся к началу XII века – как минимум за пару столетий до начала гипотетического «глобального похолодания».

То есть князь – как ни в чем не бывало – дожидается морозов, чтобы по льду преодолеть водную преграду. На мой взгляд, это говорит о том, что море в ту пору замерзало регулярно – когда сильно, когда не очень. Но сам факт замерзания никого не удивлял совершенно. Подчеркиваю, указанные события относятся к началу XII века – как минимум за пару столетий до начала гипотетического «глобального похолодания».

В этой связи резонно поставить вопрос: не являются ли аномалией как раз бесснежные европейские зимы. Приведем свидетельство еще одного автора – Геродота, жившего в V веке до нашей эры. Вот что он пишет о реке Истр (нынешний Дунай):

«Зимой воды этой реки достигают своего естественного уровня или немного выше, потому что в этой время в тех странах только изредка выпадают дожди, но зато ПОСТОЯННО ИДЕТ СНЕГ (выделено мной – О.Н.). Летом же глубокий снег, выпавший зимой, тает и отовсюду попадает в Истр. И вот этот-то талый снег стекает и наполняет реку, а также частые и обильные дожди (ведь дожди бывают там и летом)».

Таким образом, если верить отцу истории, то в античную эпоху снежные зимы были обычным явлением для Центральной и частично Южной Европы. То есть на территории нынешней Австрии, Чехии, Венгрии, Румынии, и возможно – Сербии и Болгарии – регулярно выпадал обильный снег. Геродот не утверждает, что Дунай замерзал, но из контекста следует, что снежный покров был устойчивым, поскольку снег лежал всю зиму. И судя по всему, климат в этих краях отличался повышенной влажностью.

Естественно, мы ни в коем случае не утверждаем, что европейские зимы были столь же суровыми, как в Сибири. Однако похоже на то, что зимы со снегом сами по себе долгое время не были для многих европейцев в диковинку. Существует легенда, согласно которой однажды император Карл Великий (IX век) заметил, что весной южные склоны Рейна избавились от снега намного быстрее, чем северные. Якобы в результате этого наблюдения император повелел засадить южные склоны виноградом, поскольку там был достаточно тепла до его вызревания.

По моему глубокому убеждению, именно устойчивый снежный покров позволил продвинуть виноградную лозу до самого севера Центральной Европы. Снег – прекрасная защита для растений от зимних холодов. Используемая в средневековье агротехника, когда побеги винограда вырастали прямо из почвы, от корней, а грозди располагались невысоко над землей (такую агротехнику впервые применили римляне на «Золотом склоне», в нынешней Бургундии), создавала хорошие условия для перезимовки лозы под толстым слоем снега. Возможно, до тех пор, пока снежный покров был устойчивым, пока не было погодных «сюрпризов» с чередованием морозов и оттепелей, европейские земледельцы особых проблем не испытывались. На мой взгляд, проблемы, которые ученые связывают с глобальным похолоданием, были вызваны не столько низкими температурами, а как раз нестабильностью.

Это обстоятельство красноречиво подтверждается суровой зимой 1709 года, когда европейским виноградникам был нанесен небывалый урон. Об этой зиме подробно пишет Род Филлипс в книге «История вина». Вот как это происходило во Франции:

«В январе 1709 года выпал обильный снег, а потом температура опустилась значительно ниже нормальных отметок, достигнув -16 градусов в Монпелье и -18 градусов в Марселе, тогда как в Париже температура не поднималась выше -20 градусов в течение 10 дней. Во всей Франции реки покрылись льдом. Затем температура поднялась, что привело к таянию снегов и разливу рек, но тут же снова опустилась, достигнув -23 градуса в Париже».

Отмечу, что самым страшным были здесь не низкие температуры, и именно указанные перепад, когда неожиданно сильная оттепель (подчеркиваю – неожиданно сильная, вызвавшая ПОЛНОЕ ТАЯНИЕ СНЕГА) сменилась морозами. Первая волна холода, идущая СО СНЕГОМ, не была катастрофической. Она могла плохо сказаться на урожайности, но, подчеркиваю, это еще не была катастрофа. Страшный удар виноградникам был нанесен сразу после оттепели, когда СНЕГА УЖЕ НЕ БЫЛО. Любой садовод знает, что резкий переход от тепла к холоду – самое страшное, что может быть для растений.

Кстати, этим объясняется, почему, например, на территории Кубани и Придонья сложно вырастить амурские сорта винограда, хорошо себя чувствующие в Западной Сибири. Виной тому – резкие перепады температур в конце зимы. Если европейская лоза выходит из зимнего покоя медленно, то амурец очень быстро пробуждается во время оттепелей, после чего гибнет с приходом новой волны холода. Вообще, донские виноградари испытывают серьезные проблемы как раз из-за отсутствия устойчивого снежного покрова, что сильно ухудшает условия перезимовки виноградной лозы (которую закапывают в землю). Как ни странно, но у алтайских виноградарей с этим проблем намного меньше – именно благодаря обилию снега.

Очевидно, однажды европейцы столкнулись с теми же проблемами – неустойчивым снежным покровом и резкими перепадами температур в зимний период (сопровождавшимися, надо полагать, сильными ветрами). Эти проблемы, как мне представляется, современные ученые связали с глобальным похолоданием. Хотя сегодняшняя ситуация – особенно у нас, в Сибири – лучше всего иллюстрирует характер проблемы. Можно вспомнить бесснежный морозный ноябрь 1990-го года, когда на дачах погибли многолетники. Можно вспомнить, как в Новосибирске в 2013 году снег не выпадал до самого декабря. Согласимся, что для сибирских регионов это совсем не типично. Но это – факт наших дней. Возможно, в Европе нечто подобное стало раз за разом происходить, начиная с XIV столетия, с которым ученые поспешно связали начало глобального похолодания.

Олег Носков

- Подробнее о Европа в снегах

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии