Астероидная лихорадка

О том, почему не за горами погоня за астероидами и как можно обеспечить астероидную безопасность, мы поговорили с докт. физ.-мат. наук, профессором, членом-корреспондентом РАН, научным руководителем Института астрономии РАН Борисом Шустовым. Беседовала Наталия Демина.

— Вы говорили, что в будущем начнется большая конкуренция землян за астероиды. Почему астероиды станут такими востребованными?

— Когда говорят о ресурсах и о том, что большинство конфликтов и даже войн происходит из-за ресурсов, то на ум приходят прежде всего энергоносители — нефть, газ. Даже вода может быть причиной международных споров. Как вы знаете, вода является очень серьезным ресурсным аргументом во многих конфликтах на Ближнем Востоке.

Но есть и другие ресурсы, которые не очень «видны на поверхности», но они есть. Например, смартфон — тот гаджет, который вы сейчас передо мной держите, — включает в себя микрограммы платины. Современная электроника без платины не может. Но поскольку гаджеты производятся в массовом масштабе, то, по некоторым оценкам, на Земле осталось платины на срок от 30 до 1000 лет. Нижняя граница уже настораживает и почти сравнима с аналогичными оценками запасов нефти.

Есть и другие востребованные элементы, например никель. Его запасы тоже не бесконечны. Мы добываем тяжелые элементы из земной коры. Когда Земля была в расплавленном состоянии, то все тяжелые элементы потонули, и сейчас они находятся в ядре Земли, железном ядре. Но те элементы, что в дальнейшем были привнесены поздними бомбардировками Земли астероидами, находятся на поверхности нашей планеты. Поэтому и возникла идея: нельзя ли использовать астероиды как источники важных полезных ископаемых, что называется, in situ?

Речи о том, чтобы доставить большой астероид на Землю, пока не идет, но проработка технологий добычи тяжелых редкоземельных и других элементов, той же платины или никеля, в космосе, на астероидах, — уже вовсю развивается. Этот рынок появился еще несколько лет назад. Было создано несколько компаний; среди них, например, Planetary Resources. Это американские компании с участием разного капитала: вышеназванная — с участием люксембургского капитала и при поддержке правительства Люксембурга. Цели у них поставлены на 30–100 лет вперед.

Гонка, получившая в США название новой золотой лихорадки, началась. Только сейчас это гонка за межпланетными ресурсами. Прежде всего речь идет об астероидах.

Кометы тоже содержат полезные ископаемые, но у большинства комет такие высокие скорости, что требуются огромные затраты по прикомечиванию, а вот астероиды являются более удобными для посадки и добычи ископаемых.

Человечество уже имеет опыт посадки, а также забора и даже доставки грунта с астероидов. Микроскопические количества вещества астероида Итокава были доставлены на Землю японским космическим аппаратом «Хаябуса» («Сокол»).

Некоторые из астероидов являются железоникелевыми. Представляете — огромная километровая глыба, состоящая из железа и никеля. Но это означает, что там есть и палладий, и платина, и куча всяких редкоземельных элементов. Их стоимость оценивается во многие миллиарды и даже триллионы долларов. Всё зависит от рынка. В последнее время никель вырос в цене в два раза, и стоимость таких астероидов тоже выросла. Как только стоимость тех материалов, которые могут быть добыты, и их добычи, транспортировки с астероидов на Землю сравняется, мы получим уже не просто подготовку, а реальный процесс гонки за этими межпланетными рудниками.

— А почему вы называете это гонкой? Ведь гонка — это когда важно, кто первый и кто застолбит участок…

— Я использую американский термин gold rush («золотая лихорадка»), хотя золото здесь не главная цель. Так же как и на Аляске на рубеже XIX и XX веков, кто первый освоит и начнет использовать эти ресурсы, тот получит большое преимущество.

Еще один материал, который даже более ценен, чем эти редкие металлы, — это вода. Астероиды, хотя они и каменистые, содержат много воды. Добыча воды из астероидов считается одним из главных перспективных и важных проектов, потому что вода — это даже не обеспечение чьей-то жизнедеятельности, а прежде всего топливо.

Это важный энергетический ресурс. Мы можем с помощью солнечной энергии прямо в космосе производить гидролиз воды на кислород и водород, получая большие запасы топлива.

Именно поэтому современные представления о том, как человечество будет распространяться в дальнейшем в пределах Солнечной системы, в значительной степени связано с тем, что можно будет извлекать топливо в космосе, т. е. на месте. Это намного дешевле, чем его транспортировать с Земли. Вы, возможно, слышали о формуле Циолковского (или уравнении Мещерского). Согласно этой рабочей формуле для межпланетных полетов нужно привезти с собой на промежуточную (околоземную) орбиту большое количество топлива, чтобы ракета потом смогла набрать нужную скорость. А в случае астероидов топливо можно брать на месте. Это очень важный ресурс, о добыче которого думают абсолютно серьезно. И богатые страны, которые могут потратить деньги не только на выживание, но и на будущее, на перспективу, например ОАЭ, заказывают такие работы как своим, так и зарубежным научным организациям.

Наш Институт астрономии тоже участвовал в таком исследовании. Я как научный руководитель института дал группе молодежи эту работу, чтобы и подзаработали, и пошире посмотрели на мир, и устремили свои исследования в будущее. Я посмотрел итог их работы — сделано хорошо, хотя можно было «копать» еще глубже.

Поскольку деньги идут от бизнеса, то заказчики просят нас: укажите, какой астероид наиболее ценен и легкодостижим. Такие кандидаты есть, но работа по поиску самых перспективных кандидатов требует серьезных исследований, потому что абсолютно уверенно сказать, из чего состоит астероид, не так-то просто. На первом этапе мы можем это делать только дистанционно, исходя из исследований спектров отраженного от астероида излучения Солнца, и по этой спектральной информации понять, из чего состоит верхняя «корка» астероида, которая и отражает свет.

Эту технологию еще надо доводить до совершенства, но, по крайней мере, мы знаем несколько астероидов, которые уже могут представлять коммерческий интерес на ближайшую перспективу. Фундаментальная наука здесь отвечает очень практическим потребностям всего человечества, необходимости, которая не сейчас, но очень скоро возникнет.

— Правильно я понимаю, что такие исследования заказывают, например, Арабские Эмираты, а российской власти они пока не кажутся актуальными или на них пока не хватает денег? Россия включилась в эту гонку или она пока стоит в стороне?

— Да, тормозим. И не только в этом. У меня есть академическое (от Российской академии наук — РАН) поручение, я председатель экспертной группы по космическим угрозам при Совете РАН по космосу. Одна из этих угроз (наряду с проблемами космического мусора и «космической погоды») — астероидно-кометная опасность (АКО). Пока российские власти раздумывают, заниматься ли всерьез этой проблемой, мир уже ушел далеко. В США при NASA существует отдел (office) по проблеме АКО, и бюджет этого подразделения вполне солиден — 40 млн долл. в год помимо специальных проектов, которые стоят дороже.

Вполне логично, что сейчас 98% информации об опасных телах идет из американских источников! К сожалению, вклад России очень незначительный, практически любительский. На самом деле, если хочешь быть относительно информационно независимым государством, да и просто участвовать достойно в международной кооперации, нужно вносить свой и научный, и финансовый вклад. Когда некоторые из наших чиновников говорят, что, мол, американцы наблюдают, составляют каталоги и базы данных, а вы можете оттуда черпать информацию и делать свои заключения, то, конечно, это можно делать, но вторичное положение нашей науки в этом направлении не изменится.

Важно понимать, что речь идет о практической стороне дела, в том числе и о безопасности (ведь это элемент космической угрозы), и без собственных работ и участия в международной кооперации нельзя.

Невозможно же прийти и сказать: «Здравствуйте, давайте кооперироваться, мы ничего не дадим, но где можно получить ваши результаты?» Россия сама должна проявлять активность на этих направлениях.

Мы сейчас занимаемся рядом проектов. Федеральный закон «О космической деятельности» 2015 года предусматривает, что Роскосмос должен заботиться по крайней мере о предупреждении космических угроз. Так, как это сделано в США, где NASA тоже не сразу начало заниматься этой тематикой, была долгая борьба, но в 1995 году Конгресс просто приказал NASA заниматься этим и выделил необходимые средства. А наши чиновники из Роскосмоса до последнего времени отговаривались тем, что в (старом) законе не было написано, что это нужно делать.

Этой проблемой не может заниматься один институт, даже такой большой, как ЦНИИМаш или ИКИ РАН. Все наши «большие» институты всё равно бедные, а техника, которая необходима для обеспечения космической безопасности, недешева, особенно техника космического базирования. И вообще эта проблема — дело общегосударственное. Как я уже упоминал, в США этим занимается специально выделенный орган. В ЕС создан директорат по космическим угрозам при Европейском космическом агентстве. И нам в принципе нужно иметь примерно такую же структуру…

— Своего рода МЧС по космосу?

— Да. Как раз с МЧС у нас понимание необходимости такой работы есть. В последний раз мы с ним выпустили книгу под общей редакцией министра МЧС В. А. Пучкова. Она называется «Астероидно-кометная опасность: стратегия противодействия».

Вокруг этих тем, связанных и с астероидной опасностью, и с добычей ископаемых, жуткое количество всякой шелухи. Некоторые деятели СМИ и псевдоученые делают бизнес, поднимают шум, пугают людей. Мы хорошо знаем, как у нас дутыми сенсациями пытаются привлечь внимание и руководства страны, и СМИ. Поэтому многие серьезные ученые осторожно относятся к этой теме. Но на самом деле это нормальная наука, очень интересная.

В мире раз в два года проводится самая солидная конференция по планетарной защите. Последняя была в мае 2017 года в Токио. Там были исключительно интересные с точки зрения любой фундаментальной науки доклады: по астрономии, лазерной физике, геохимии, геологии, космогонии и даже психологии.

Мы представили там несколько докладов; один из них по очень интересной и важной проблематике. Знаете, почему челябинский метеорит не был обнаружен и не мог быть обнаружен никакими наземными средствами?

— Он шел как-то против солнца?

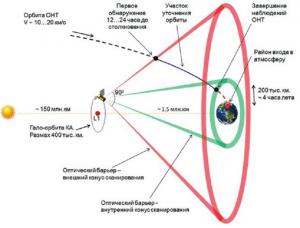

— С дневного неба. На дневном небе такие тела оптическими телескопами не обнаружишь. А радары работают лишь на относительно малых дальностях. Что толку обнаружить астероид за пять минут до падения? Уже поздно что-то существенное делать, например проводить эвакуацию. А мы предложили идею: поставить телескоп на сравнительно большом расстоянии от Земли, в окрестности точки L Между Землей и Солнцем, на расстоянии полтора миллиона километров от Земли, существует такая точка (так называемая точка либрации); тело, помещенное в окрестность этой точки, никуда не уйдет, оно так и будет двигаться вместе с Землей. И такая же точка есть с другой стороны на линии Солнце — Земля, на таком же расстоянии полтора миллиона километров. Там уже находится несколько космических аппаратов. Эти точки очень выгодны по ряду причин. Одна из них: если ты туда долетел, ты там будешь находиться, практически не тратя топливо.

Идея нашего проекта СОДА — «Системы обнаружения дневных астероидов» — смотреть из этой точки L1, но не на Солнце (там есть аппараты, которые смотрят на Солнце, например знаменитый SOHO), а на окрестность Земли: окружить Землю таким наблюдательным барьером. Помещенный туда телескоп, вращаясь, описывает на небе конус с осью телескоп — Земля, и любое тело, которое к Земле подлетает, пересекает этот конический барьер. (Лучше иметь несколько телескопов — будет несколько конусов, и орбита тела определится точнее.) Задача — обнаруживать все тела размером более 10 метров, прилетающие со стороны Солнца, т. е. с дневного неба. А если тело представляет опасность — предупреждать о возможном столкновении не менее чем за четыре часа (лучше за десять) до события.

Идея нашего проекта СОДА — «Системы обнаружения дневных астероидов» — смотреть из этой точки L1, но не на Солнце (там есть аппараты, которые смотрят на Солнце, например знаменитый SOHO), а на окрестность Земли: окружить Землю таким наблюдательным барьером. Помещенный туда телескоп, вращаясь, описывает на небе конус с осью телескоп — Земля, и любое тело, которое к Земле подлетает, пересекает этот конический барьер. (Лучше иметь несколько телескопов — будет несколько конусов, и орбита тела определится точнее.) Задача — обнаруживать все тела размером более 10 метров, прилетающие со стороны Солнца, т. е. с дневного неба. А если тело представляет опасность — предупреждать о возможном столкновении не менее чем за четыре часа (лучше за десять) до события.

— Этот проект пока в стадии планирования?

— Мы его прорабатываем, делаем публикации, но для того, чтобы проект реализовать, нужно, чтобы он был включен в Федеральную космическую программу. Или какое-то ведомство им заинтересовалось. Но пока такой перспективы мы не видим.

— А другие страны всем этим уже занимаются?

— Да, конечно. Прежде всего, США. Сейчас и китайцы заинтересовались: не знаю, насколько они продвинулись, информация не очень открытая, но мы знаем, что они проявляют к этой проблеме большой интерес. Вполне возможно, что это будет кем-то реализовано, и этот проект будет работать на всё человечество. Но, конечно, хотелось бы, чтобы и Россия в этом участвовала. Это не только интересный для науки, но и важный и полезный проект.

Еще одна важная тема — это космический мусор. На недавней конференции 3–4 октября в ИКИ РАН, посвященной 60-летию запуска первого спутника, был доклад с участием А. М. Сергеева, посвященный лазерной технологии изменения орбит космического мусора. Как вы знаете, космический мусор — это огромная проблема. Мы очень сильно замусорили околоземное пространство; у многих ученых есть опасения, что уже в ближайшее время космос может стать недоступным для практического использования. Сейчас многие страны, и Россия тоже, сотрудничают в попытке разработать действенные методы противодействия космическому мусору. Но это уже другая тема.

— Спасибо за интервью!

Борис Шустов

Беседовала Наталия Демина

- Подробнее о Астероидная лихорадка

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии