Щупы и электроды: метод Фолля

Вокруг личной жизни и профессиональной деятельности немецкого врача Райнхольда Фолля (1909–1989) сложилось немало мифов. Ему приписывается и членство в небезызвестной нацистской организации «Аненербе» (Ahnenerbe), и эсэсовский чин, и опыты на заключенных концлагерей, и доступ к секретным архивам тибетских монахов, и многое другое, не соответствующее действительности. Единственное, в чем сходятся все источники, — это большой интерес доктора Фолля к восточной медицине, которой он увлекся в конце 1930-х годов.

Попытавшись скрестить два направления — традиционное китайское и технологичное западное, в конце 1950-х Фолль объявил о создании электроакупунктурной диагностики. Идея была достаточно простой и теоретически вполне реализуемой. В китайской традиционной медицине существует учение о Ци, которая циркулирует в организме, согревает так называемые плотные (например, печень) и полые (например, желудок) органы, а также увлажняет кожу через поры. Воздействуя на определенные точки меридианов человеческого тела, можно изменять параметры Ци и таким образом вызывать те или иные физиологические эффекты.

Фолль резонно предположил, что Ци — разновидность энергии, которую легко обнаружить при помощи электрофизиологических регистрирующих приборов. Ведь существует, скажем, электрокардиография, позволяющая выделить и записать электрическую активность сердца. Поскольку Ци «выходит» на поверхность кожи, там ее и следует искать. Например, используя гальванический эффект и фиксируя возникновение тока между двумя электродами.

Во время экспериментов немецкий врач обнаружил участки кожи (биологически активные точки — БАТ), где прибор выдавал не такие показания, как на других участках. Их можно было соединить между собой и получить своеобразные меридианы, правда, не совсем совпадающие с китайскими. Тем не менее Фолль посчитал, что он лишь уточнил и осовременил данные, накопленные восточной медициной, и решил, что изменения сопротивления кожи в найденных 850 точках могут иметь диагностическое значение.

Изобретатель нового диагностического метода составил пространные таблицы, где расписал, какой патологии и в каких органах соответствуют отклонения в тех или иных БАТ. Он также разработал собственную шкалу значений от 0 до 100, в пределах которой отклонялась стрелка электроизмерительного прибора. Диапазон 45–55 соответствовал норме, точнее, «сбалансированному состоянию». Цифры больше 55 свидетельствовали о воспалении, и чем ближе к 100, тем этот процесс интенсивнее. Смещение стрелки влево, то есть от 45 к нулю, говорило о застое или дегенеративных процессах в органе.

Изобретатель нового диагностического метода составил пространные таблицы, где расписал, какой патологии и в каких органах соответствуют отклонения в тех или иных БАТ. Он также разработал собственную шкалу значений от 0 до 100, в пределах которой отклонялась стрелка электроизмерительного прибора. Диапазон 45–55 соответствовал норме, точнее, «сбалансированному состоянию». Цифры больше 55 свидетельствовали о воспалении, и чем ближе к 100, тем этот процесс интенсивнее. Смещение стрелки влево, то есть от 45 к нулю, говорило о застое или дегенеративных процессах в органе.

Стандартная процедура электроакупунктурной диагностики выглядела следующим образом: пациент брал в руку пассивный электрод, а врач последовательно нажимал активным электродом (щупом) на все БАТ. Полученные данные заносились в таблицу и затем интерпретировались. Но и это еще не все. Если пациент брал в руку лекарственный препарат — любой, в том числе гомеопатический, или даже благородный камень, косметическое средство и т. п., — стрелка также отклонялась.

Фолль сделал вывод, что уход из области разбалансированных значений в зону баланса наблюдается в том случае, если снадобье подходит данному конкретному пациенту и способно исцелить недуг. Наконец, по мнению Фолля, слабый электрический ток, который можно подавать в БАТ из того же прибора для диагностики, и сам по себе оказывает терапевтический эффект. Удобство невероятное: и вся диагностика, и суперэффективное, индивидуально подобранное лечение происходят на месте — больше не нужно бегать по разным специалистам и подвергаться лишнему воздействию лекарственной «химии».

Первый транзисторный прибор, который Фолль собрал при помощи инженера Фрица Вернера, получил название Dermatron, после чего фоллевская диагностика начала триумфальное шествие по планете. Постепенно громоздкая и длительная методика подвергалась модификациям и модернизациям. Так, один из учеников Фолля — Хельмут Шиммель — сократил количество тестируемых БАТ с 850 до 60, некоторым современным фоллистам достаточно и 40 показаний, снимаемых щупом с правого и левого околоногтевых валиков на пальцах рук и ног, а экспресс-скрининг довольствуется 20 точками на кистях. Кроме того, по мере развития компьютерной техники отпала необходимость заполнять таблицы вручную, ушла в прошлое аналоговая стрелка. Теперь снимаемые показания фиксируются в специальной программе, она же выносит окончательный вердикт в виде перечня диагнозов и помогает подбирать лечение, в том числе создавать «информационные копии лекарств» на любых носителях.

Череда ошибок

Череда ошибок

Если бы все было так, как думал Фолль, он бы определенно вошел в историю медицины наряду с изобретателем первого оптического микроскопа или электрокардиографа. И уж точно получил бы Нобелевскую премию как минимум в двух номинациях — «физиология и медицина» и «физика». Однако фоллистика — классическая псевдомедицина, и для такого утверждения есть ряд весомых оснований.

Во-первых, концепция Ци не сводится только к энергии, тем более электрической, даже если принимать во внимание ее трактовку в традиционных источниках. По большому счету, Ци, как ее понимали китайские медики, — любая субстанция, участвующая в жизнедеятельности организма или поддерживающая функциональную активность органов и тканей. В этом смысле вдыхаемый нами воздух — тоже Ци.

Во-вторых, ни разу не удалось измерить то, что называется «энергией Ци», хотя попытки делались неоднократно, есть даже систематические обзоры таких исследований. Можно было бы предположить, что на это способен только прибор Фолля за счет какой-то секретной микросхемы, однако по своей сути он — обыкновенный гальванометр, аналог тестера, который есть у многих домашних и профессиональных мастеров. Схемы для сборки собственного фоллевского аппарата можно легко найти в интернете, ничего секретного в них нет.

В-третьих, даже если предположить, что диагностика Фолля задействует некое пока неизведанное явление, эффективность методики все равно можно оценить, спасибо научному инструментарию доказательной медицины. Помните собак, вынюхивающих инфекцию, и голубей, диагностирующих рак? Точно такие же эксперименты можно провести и с применением фоллистики. Например, берем людей с доказанной аллергией на кошачью шерсть или клещей домашней пыли. С подтверждением их заболевания нет никаких проблем: провокационная проба с аллергеном сразу же демонстрирует приступ во всей красе. Также диагноз можно верифицировать минимум двумя способами: кожной пробой и исследованием специфических антител (IgE) в плазме крови. Далее набираем столько же здоровых добровольцев, отсутствие у них аллергии подтверждаем теми же способами. А затем в случайном порядке направляем и тех, и других на диагностику по Фоллю.

«Фоллевский аппарат нашел у колбасы колит, дерматит, бронхопневмонию, хронический тонзиллит, артрит, неврастению и многие другие заболевания»

В 2001 году ученые из Саутгемптона так и сделали. Причем привлекли к эксперименту не только университетских исследователей, но и специалистов из городского Центра комплементарной медицины, чтобы поиском диагноза занимались специально обученные и опытные люди. Три фоллиста с аппаратом Vegatest в слепом порядке протестировали 15 аллергиков и 15 человек из контрольной группы — каждого в три захода. Мало того, альтернативщикам существенно упростили задачу, назвав шесть потенциальных аллергенов, — оставалось лишь установить их для каждого конкретного случая. Итого каждый участник исследования прошел через 54 сеанса диагностики. И то, что надиагностировали с помощью аппарата Фолля, вообще не совпало с тем, что перекрестно подтверждалось другими методами.

В-четвертых, ошибки заложены в самой технологии сбора первичной информации. Кожа — плохой проводник электричества, она изначально обладает достаточно высоким сопротивлением. Однако в некоторых ситуациях оно значительно снижается, например, при выделении пота, при учащении дыхания (иногда — прямо в ходе фоллевской диагностики); данный феномен называется «кожно-гальваническим эффектом», и описан он пару-тройку сотен лет назад. Это можно проверить любым домашним тестером. Кроме того, экспериментальным путем выяснилось, что на положение стрелки существенно влияет сила вдавливания щупа (активного электрода) в кожу. Объяснение простое: когда щуп погружается глубже, с ним начинает соприкасаться большая площадь поверхности тела, контакт улучшается, получаемый сигнал усиливается. А идея проверять лекарства на совместимость, держа их в руке, и вовсе смехотворна: тестируемые препараты часто находятся в пластиковых или стеклянных флаконах, баночках или ампулах, но перечисленные материалы — диэлектрики, то есть ток не проводят, что подтверждено в экспериментах.

Мины на правовом поле

Мины на правовом поле

Научно обоснованного компромата накопилось так много, что на него были вынуждены обратить внимание надзорнорегулирующие органы. Еще в начале 1970-х годов американское Управление по контролю за качеством продуктов и лекарственных средств (FDA), чье одобрение для выхода на рынок требуется и медицинской технике, перестало выдавать разрешения местным диагностическим фоллевским приборам и полностью закрыло доступ в США подобной аппаратуре, выпущенной в других странах. Тогда производители пошли на хитрость и стали называть устройства чрескожными нейростимуляторами или комплексами для изучения биологической обратной связи. В результате FDA приходится постоянно «бить по хвостам», выдавая предписания о запрете отдельных аппаратов конкретным производителям. Например, в 2015 году под раздачу попали ZYTO Technologies с приборами серии ZYTO, а также ONDAMED, Inc с одноименными устройствами. При этом управление сделало акцент на потенциальной опасности, которую фоллевская техника несет пациентам, вводя их в заблуждение и ставя несуществующие диагнозы. Претензии FDA касались и рекламных брошюр, в которых говорилось о высокой эффективности диагностики, ее научной обоснованности и т. п.

Многих практиковавших фоллистов даже преследовали в уголовном порядке за мошенничество, работу без лицензии, причинение пациенту смерти по неосторожности и другие проступки, непосредственно связанные с их профессиональной деятельностью. Аналогичные действия неоднократно предпринимали регулирующие органы Великобритании, Австралии и Канады.

Вытесняемая с Запада диагностика по Фоллю нашла убежище и благотворную почву для процветания на территории бывшего СССР. Ее с удовольствием взяли на вооружение различные системы многоуровневого маркетинга (MLM), распространяющие БАД и прочие чудо-препараты. С одной стороны, эта методика не упоминается в Постановлении Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. No 291 (ред. от 15.04.2013) «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра “Сколково”)». С другой — в ведущих медицинских вузах страны врачи могут пройти тематические курсы повышения квалификации, а на основе данных, полученных с помощью фоллевской диагностики, защищен не один десяток диссертаций.

Фоллисты часто ссылаются на два официальных документа: методические рекомендации «Возможности компьютеризированной электропунктурной диагностики по методу Р. Фолля в терапии методами рефлексотерапии и гомеопатии», утвержденные приказом Минздрава РФ от 11 марта 1999 г. No 98/232, и методические рекомендации Минздрава No 0074 «Биорезонансная терапия». Но вот что интересно: эти документы невозможно найти ни в правовых базах («Консультант Плюс» или «Гарант»), ни на официальном сайте Минздрава. Так что вопрос о легальности диагностики по Фоллю в России остается открытым. Что, впрочем, не помешало «обкатывать» откровенно шарлатанские приборы, признанные мировой наукой несостоятельными, в пилотных проектах тестирования учащихся на наркотики. Очень показательная история произошла в 2009 году в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете, где проводилось массовое обследование студентов. Как выяснили журналисты информационного агентства «Росбалт», диагносты пользовались классическим фоллевским прибором.

Деньги на это мероприятие выделялись из бюджета университета — 600 тысяч рублей на сам аппарат и по 1 миллиону рублей каждый год на обследование. При этом диагностику проводили и заключения о наркотической зависимости выносили не врачи-наркологи, как положено по законодательству, а сотрудники частного охранного предприятия.

Квинтэссенцией всего действа стала фраза, сказанная охранником-диагностом одной студентке. Прибор обнаружил у нее следы наркотиков, а девушка утверждала, что никогда в жизни не имела с ними дела. «Возможно, вы сами не употребляли наркотики, но находились рядом с потенциальными наркоманами. Биоэнергоинформационная сущность их наркотиков передалась вам, а наш прибор это зафиксировал», — объяснил оператор. […]

Попытки протолкнуть фоллевскую методику на государственный уровень продолжаются до сих пор, ну, а пока что ею активно пользуются во многих частных медицинских центрах и сомнительных «оздоровительных» конторах.

Вскрытие показало

Вскрытие показало

В ноябре 2014 года на Первом канале в цикле «Теория заговора» был показан документальный фильм «Шарлатаны» (автор — Лариса Скрыпник). К участию в нем были приглашены многие зарубежные и отечественные ученые: лауреат Нобелевской премии по химии 2009 года Венкатраман Рамакришнан; бывший гомеопат, перешедший на «светлую сторону», профессор Эдзард Эрнст; президент Общества специалистов доказательной медицины профессор ВШЭ Василий Власов; выдающийся гематолог с мировым именем, академик РАН Андрей Воробьев; коллекционер шарлатанских методов лечения, старший научный сотрудник ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения РФ Сергей Сошников; а также ваш покорный слуга.

«Шарлатаны» собрали отличную критику, многие удивлялись, что столь адекватную и максимально научную (насколько это возможно) работу показали в эфире Первого канала. «Приводимые в фильме аргументы и демонстрации корректны и показательны. Ведь могут же, когда хотят!» — такой отзыв появился на официальном сайте Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской академии наук. На страницах книги я еще не раз вспомню о том, что происходило во время съемок и о чем рассказали на экране, в этой же главе речь пойдет о фоллевском приборе, который был приобретен для картины, протестирован в клинических условиях, а затем разобран на запчасти и изучен специалистами по медицинской технике.

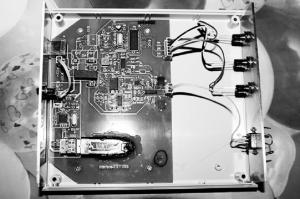

Купленный программно-аппаратный комплекс «Кабинет Фолля» состоял из прибора, который надлежало подключать к компьютеру, и из специализированного программного обеспечения, которое на тот же компьютер следовало установить.

Поскольку, по утверждению производителей и адептов методики, все основано на электрофизиологии, мы решили сравнить, как среагируют электрокардиограф, «снимающий» информацию о здоровье сердца с поверхности кожи, и «Кабинет Фолля», берущий ее оттуда же, на варено-копченую колбасу. Идея проста: исследуемый объект заведомо не обладает электрической активностью, значит, диагностическая аппаратура либо вообще не должна на него среагировать, либо должна выдать диагноз «Отсутствие признаков жизни» или что-то в этом роде.

Поскольку, по утверждению производителей и адептов методики, все основано на электрофизиологии, мы решили сравнить, как среагируют электрокардиограф, «снимающий» информацию о здоровье сердца с поверхности кожи, и «Кабинет Фолля», берущий ее оттуда же, на варено-копченую колбасу. Идея проста: исследуемый объект заведомо не обладает электрической активностью, значит, диагностическая аппаратура либо вообще не должна на него среагировать, либо должна выдать диагноз «Отсутствие признаков жизни» или что-то в этом роде.

Первым на очереди был электрокардиограф. Как и положено, через смоченные физраствором прокладки мы подсоединили к колбасе четыре электрода для снятия ЭКГ в стандартном отведении. Компьютеризированный прибор предсказуемо выдал изолинию. С высокой долей уверенности можно утверждать, что аналогичная реакция наблюдалась бы у электромиографа и электроэнцефалографа.

А вот фоллевский аппарат, подсоединенный к ноутбуку с установленным программным обеспечением, подвоха «не заметил»: стрелка при контакте с поверхностью колбасы отклонялась вполне в «человеческом» стиле, выдавая очень даже «живые» промежуточные результаты и подтверждая, что мы все делаем правильно и соблюдаем методику обследования. Да и итог был более чем впечатляющим: наш продукт питания оказался тяжелобольным. И нервным. Программа нашла у колбасы колит, дерматит, бронхопневмонию, хронический тонзиллит, артрит, неврастению и многие другие заболевания в той или иной степени выраженности.

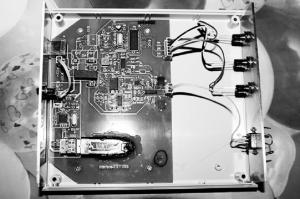

При разборе прибора на запчасти выяснилось несколько интереснейших моментов. Так, на передней панели располагается серьезный 8-пиновый вход для кабеля, а внутри от него отходят всего два тоненьких проводка. Куда передают сигналы остальные шесть? […]

По сути вся начинка — это электронный тестер с существенно урезанными возможностями, а основная масса микросхем отвечает за мигание различных светодиодов. Но что самое интересное, провод, идущий к круглой металлической чашке для создания «информационных копий лекарств», внутрь прибора вообще не попадает — он слепо заканчивается в общем кабеле, не доходя до 8-пинового коннектора. Эксперт оценил приблизительную стоимость электроники в 2000-2500 рублей, при том что комплекс продавался за 29 900 рублей.

По сути вся начинка — это электронный тестер с существенно урезанными возможностями, а основная масса микросхем отвечает за мигание различных светодиодов. Но что самое интересное, провод, идущий к круглой металлической чашке для создания «информационных копий лекарств», внутрь прибора вообще не попадает — он слепо заканчивается в общем кабеле, не доходя до 8-пинового коннектора. Эксперт оценил приблизительную стоимость электроники в 2000-2500 рублей, при том что комплекс продавался за 29 900 рублей.

Диск с программным обеспечением еще интереснее. Он на 99 процентов объема забит изображениями — отсканированными страницами книг по альтернативной медицине. Единственный «вменяемый» файл — база данных, которая была создана в стандартном приложении Access, входящем в некоторые версии Microsoft Office.

Именно там содержатся диагнозы, которые, по идее, должны сопоставляться с полученными показаниями. Но, как показал опыт с колбасой, процесс этот носит, скорее всего, случайный характер.

Именно там содержатся диагнозы, которые, по идее, должны сопоставляться с полученными показаниями. Но, как показал опыт с колбасой, процесс этот носит, скорее всего, случайный характер.

Удручает и количество грубых грамматических и терминологических ошибок, явно не повышающих доверия к и без того скомпрометировавшему себя программно-аппаратному комплексу. Например, встречается диагноз «напряжение имунной системы», хотя система-то иммунная, с двумя «м». Также в описании одного из диагностируемых параметров указано «протеолитический обмен», хотя протеолитическими, то есть расщепляющими белки, бывают только ферменты. А ближайший подходящий по смыслу обмен — он белковый.