Великий мечтатель

14 марта ушел из жизни Стивен Хокинг. Человек, своей жизнью доказавший, что нет ничего невозможного. Можно остаться в живых, заболев неизлечимой болезнью, от которой умирают в течение пяти-десяти лет. Можно вести серьезную научную работу и добиваться впечатляющих результатов, проведя большую часть жизни в инвалидном кресле. Можно, занимаясь наукой с полной отдачей, находить время и силы для масштабной работы по популяризации этой самой науки. Можно, наверное, все, кроме как обмануть время. Впрочем, и о времени он знал намного больше основной части жителей нашей планеты.

История его жизни, работы, его прогнозы и открытия – все это заслуживает внимания и уважения.

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде (Великобритания), куда его родители во время Второй мировой войны переехали из Лондона. Оба родителя окончили Оксфордский университет (отец был медиком, а мать — экономистом). Сын изначально поступил в ту же «альма матер», но на физический факультет. Затем - продолжил образование в Кембридже, где в 1966-м получил докторскую степень.

Казалось, впереди его ждет относительно размеренная жизнь талантливого физика-исследователя (напомним, в то время физики были весьма популярны в мире). Но в 1963 году у Хокинга диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС). Это хроническое заболевание центральной нервной системы считается редким: в мире отмечается в среднем 1-2 заболевания на 100 000 человек в год. Но тем, кто оказался в этом списке, от этого не легче. Первыми проявлениями болезни обычно являются судороги, онемение мышц, слабость в конечностях, реже – затруднение речи. Мышечная слабость постепенно охватывает всё больше частей тела. Рано или поздно больной теряет способность самостоятельно передвигаться. Затем – возникают трудности с дыханием, в конечном счете, жизнь может поддерживаться только искусственной вентиляцией лёгких и искусственным питанием.

БАС звучит как приговор: болезнь пока неизлечима и обычно от появления первых признаков до смерти проходит от трёх до пяти лет. Стивен Хокинг прожил с ней более полувека и не просто прожил, а вел активную научную и общественную деятельность. В 1985 году Хокинг перенес операцию на трахее и потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. Последние 20 лет жизни он управлял компьютером инвалидной коляски с помощью датчика, закрепленного у мимической мышцы щеки — единственной, сохранившей подвижность. Одно это делает его биографию уникальной. Но еще более значимы результаты его работы.

БАС звучит как приговор: болезнь пока неизлечима и обычно от появления первых признаков до смерти проходит от трёх до пяти лет. Стивен Хокинг прожил с ней более полувека и не просто прожил, а вел активную научную и общественную деятельность. В 1985 году Хокинг перенес операцию на трахее и потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. Последние 20 лет жизни он управлял компьютером инвалидной коляски с помощью датчика, закрепленного у мимической мышцы щеки — единственной, сохранившей подвижность. Одно это делает его биографию уникальной. Но еще более значимы результаты его работы.

Начало карьеры Стивена Хокинга пришлось на 1960-е годы, когда был проведен третий из классических экспериментов, подтверждающий справедливость общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Это открыло возможность для изучения ее самых экзотических следствий: расширение Вселенной (после Большого взрыва) и возможность существования черных дыр. Именно этим объектам и были посвящены первые работы Хокинга. А точнее, гравитационным сингулярностям – участкам пространство-временного континуума, где уравнения общей теории относительности приводят к некорректным с физической точки зрения решениям.

До Эйнштейна гравитация была просто распределенным в пространстве полем, которое притягивает наделенные массой тела и создается ими же. Но в теории относительности появляется не просто пространство-время, а искривление пространства-времени, чем и является гравитация. Однако математический аппарат того времени долго не мог корректно объяснить происходящие процессы в ряде случаев такого искривления, внутри тех же черных дыр. Эти участи и назвали гравитационными сингулярностями.

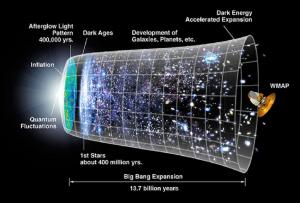

В 1966 году Стивен Хокинг защитил диссертацию «Свойства расширяющихся Вселенных», в которой показал, что сингулярность — это не издержка переложения реального мира на язык математики, а неизбежность: они должны возникать в нашем мире и, сверх того, сама наша Вселенная возникла из сингулярности. Эта работа и ряд последовавших публикаций — фактически закрепили современное представление о происхождении Вселенной в результате Большого взрыва, перед которым была та самая сингулярность.

Вклад Хокинга заключался в том, что он показал: Вселенная в момент и до Большого взрыва находилась в состоянии бесконечной плотности массы.

Через несколько лет Хокинг делает следующий важный шаг: вместе с группой соавторов он описывает черные дыры с позиции термодинамики, выводя по аналогии с тремя началами термодинамики законы эволюции черных дыр. Затем - с Брэндоном Картером и Дэвидом Робинсоном - частично доказывают теорему об отсутствии «волос» у черных дыр американского физика Джона Уилера. Согласно теореме, изолированные незаряженные черные дыры, описанные в пространстве-времени Шварцшильда, характеризуются только двумя параметрами: массой и угловым моментом. «Волосы» в данном случае — все другие параметры.

Занимаясь изучением крайне сложных объектов и процессов, Хокинг не уставал поражать окружающих своим умением просто и доходчиво их объяснять.

«Черные дыры на самом деле не такие уж черные, как их рисуют, — как-то сказал Хокинг в одной из своих лекций. — Это не вечные тюрьмы, которыми их представляют. Что-то может выйти из них и, возможно, в другую вселенную. Так что, если вы чувствуете, что попали в черную дыру, не сдавайтесь. Выход есть!».

В 1970-х гг. он пришел, наверное, к главному своему научному результату. К тому времени физика подошла к очередному барьеру, который следовало преодолеть. Сформированная квантовая теория открыла массу возможностей, стала источником создания Стандартной модели, но в ее рамках не было (да и нет до сих пор) единой теории полей, включающей и гравитационное поле. Это осложняло работу на стыке квантовой механики и теории относительности. И одним из тех, кто взялся преодолеть этот барьер, стал Стивен Хокинг.

В частности, он едет в Москву и встречается с советскими физиками Яковом Зельдовичем и Алексеем Старобинским. В ходе встречи он узнал, что другой известный советский физик Владимир Грибов считает самим собой разумеющимся то, что черные дыры, вследствие вакуумных флуктуаций, могут испаряться. К сожалению, Грибов не опубликовал по этому поводу ни одной статьи, тогда как Хокинг количественно рассчитал тепловой спектр черной дыры. Например, температура черной дыры солнечной массы — порядка одной миллионной кельвина. Отличить столь малую температуру от шума современными астрономическими методами невозможно. Именно это исследование многие считают главной работой ученого. А в науку вошло понятие температур Хокинга.

Но Стивен Хокинг предложил и ряд других важных теоретических моделей. Он работал над проблемой пропадания информации в черной дыре (на входе — разнообразные частицы, на выходе — хокинговское излучение, характеристики которого никак не связаны с теми частицами), предложил ответ на вопрос «Что было до Большого взрыва?».

Но Стивен Хокинг предложил и ряд других важных теоретических моделей. Он работал над проблемой пропадания информации в черной дыре (на входе — разнообразные частицы, на выходе — хокинговское излучение, характеристики которого никак не связаны с теми частицами), предложил ответ на вопрос «Что было до Большого взрыва?».

Еще одной важной составляющей его жизни на многие годы стала научно-просветительская деятельность, благодаря которой он стал известен далеко за пределами мирового сообщества ученых-физиков.

В апреле 1988 года вышла его научно-популярная книга «Краткая история времени». Она выдержала массу переизданий, переведена на десятки языков, а общий тираж уже перевалил за 25 миллионов экземпляров. Не меньшей популярностью пользовался и сам автор: ученый в инвалидном кресле, занимающийся исследованием самых необычных свойств Вселенной.

За этой книгой последовали другие бестселлеры: «Черные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупке». Но Хокинг не ограничивался написанием книг, он выступал на телевидении, читал лекции и даже заключал пари, и не стеснялся признавать свои поражения. В 1997-м Хокинг вместе с астрофизиком Кипом Торном заключил пари с Джоном Прескиллом. Поводом стал доклад Хокинга о том, что информация, попавшая в черную дыру, по всей видимости, пропадает раз и навсегда. Со стороны Хокинга было очень мощное заявление — многие с его доводами согласиться не смогли. Семь лет спустя, в 2004-м, Хокинг в публичном докладе признал, что был неправ и потому должен считаться проигравшим в споре. Так Прескиллу досталась от Хокинга заслуженная энциклопедия… бейсбола.

Невзирая на болезнь, на протяжении десятилетий он вел такую активную жизнь, какой не могли похвастать его более здоровые коллеги. часто путешествовал по миру, встречался с лидерами стран, посещал Антарктиду и остров Пасхи, испытывал невесомость на борту специального самолета и даже подумывал о полете в космос.

«Моя цель проста, — однажды сказал Хокинг. — Это полное понимание Вселенной, почему она такая и почему до сих пор существует». Хокинг мечтал найти способ, как объединить теорию относительности Эйнштейна с квантовой физикой, создав тем самым «Теорию всего».

Правда, в последние годы он больше внимания стал уделять не только физике, но и проблемам здравоохранения, экологии, будущего человеческой цивилизации. И соответственно – возросло его влияние в той сфере, что принято называть «масскультурой». К примеру, в 1993 году Хокинг принял участие в съемках рекламного ролика телекоммуникационной компании, где говорил о том, что величайшие достижения человечества были связаны со способностью говорить и договариваться друг с другом, а величайшие провалы — с отказом этой способностью воспользоваться. Его слова так впечатлили Дэвида Гилмора из Pink Floyd, что тот использовал их в качестве сэмпла для трека Keep Talking.

Порой повышенное внимание СМИ вело к спекуляциям и искажению утверждений Хокинга. Но поскольку он был не только великим физиком, но и великим оптимистом, то не опускал рук и по-прежнему пытался образумить человечество, по крайней мере, так, как он это понимал (а мы знаем, что и великим, порой, свойственно ошибаться).

Хокинг мог предостерегать об опасности возможных контактов с внеземным разумом или выдвигать предполагаемые сценарии гибели человечества, мог рассуждать о нашествии роботов и необходимости подыскивать «резервную Землю». Но главным в его выступлениях были вера в науку возможности человека. За это его любили и уважали миллионы людей во всем мире.

Наталья Тимакова

- Подробнее о Великий мечтатель

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии