Инициативы для директивы

Академик Александр Сергеев как председатель Общего собрания РАН предложил его участникам тему дискуссии: «Что бы мы хотели увидеть в новых майских указах Президента России?». Председатель профсоюза работников РАН Виктор Петрович Калинушкин обратился к указам предыдущим, 2012 года: «Повышение зарплаты научным сотрудникам в целом сыграло положительную роль, сделало ее конкурентоспособной сравнительно с другими категориями». Вместе с тем профсоюзный лидер отметил три главных порока в реализации этой задачи ― региональные диспропорции, дисбаланс оплаты труда научных и «ненаучных» сотрудников (к которым по чисто формальному критерию причислены, например, завлабы) и вытеснение в институтских бюджетах фондами заработной платы (до 90 %) остальных необходимых затрат.

Профсоюз работников РАН предложил пересмотреть принцип увеличения зарплат ученым: минимальной планкой для них установить 200 % не от средней по региону, а от среднероссийской, по такому же принципу добавив 150 % для «ненаучных» сотрудников НИИ. «Это нужно сделать, не уменьшая штатную численность занятых в учреждениях ФАНО, а, желательно, несколько увеличив ее». Президент Академии согласился: «Одна и та же научная работа в равном объеме должна и оцениваться одинаково, хоть в Москве, хоть в Новосибирске». «С учетом требований профсоюза будут составлены соответствующие наши обращения "наверх"», ― заверил Александр Сергеев.

Иркутский академик Михаил Иванович Кузьмин говорил не о GR―, а о PR-коммуникациях: «Нужно гораздо чаще, чем сейчас, сообщать на центральном телевидении и радио об успехах Академии, восстановить выпуск журнала "Наука в России"». Президент РАН согласился, но заметил: «Пробиться на федеральные каналы очень непросто. Руководство РАН много работает со СМИ, и я надеюсь, что мы будем завоевывать новые позиции». Про журнал больше не вспоминали, зато присутствовавший в зале глава ФАНО Михаил Михайлович Котюков ответил на вопрос о судьбе академического издательства «Наука» (перешедшее в агентство вместе с многими другими федеральными госучреждениями РАН): «Сегодня процедура банкротства не запущена, но чтобы ее не было и далее, нам необходимо много поработать сообща». То есть новый формат, функции, права и обязательства, а также руководство издательства должны быть определены совместными решениями Академии наук и ФАНО, успокоил Михаил Котюков. Правда, когда речь зашла о выпуске научных журналов, академик А. Сергеев констатировал: «В мире они как периодические сборники статей всё больше теряют популярность, и рейтинг статьи начинает зависеть от количества скачиваний». Неизбежным глава РАН видит и постепенный отход естественнонаучной периодики от русского языка: «Германия и Япония тоже долго сопротивлялись, но сегодня там большинство журналов выходит на английском».

Академик Александр Григорьевич Литвак высказался за поправки в подзаконные акты: «Необходимо юридически конституировать понятие научной деятельности как чисто творческой». Новая формулировка должна быть очищена от «нормочасов» и «трудозатрат», а рабочее время исследователя раз и навсегда следует признать нерегламентируемым.

Вторая идея Александра Литвака относилась к процедуре рейтингования институтов ФАНО ― РАН. Ученый предложил восстановить ранее практиковавшуюся в Академии наук систему выездных комплексных проверок. «Состав комиссий необходимо согласовывать с ФАНО, ― считает ученый, ― но состав научных экспертов должны формировать профильные Отделения РАН… Это позволит определить результативность и в гражданской, и в оборонной деятельности». Для начала Александр Литвак предложил направить комплексные проверки в институты, получившие третью категорию. Глава РАН эту идею поддержал: «Главным критерием должна стать экспертиза не по бумагам, а в результате рабочих поездок. Я готов серьезно разговаривать на эту тему с руководством ФАНО и Минобрнауки». Александр Сергеев также предложил внести в постановление Общего собрания РАН пункт о признании проведенного рейтингования научных организаций как ориентировочного результата, без принятия организационных решений.

На запрос пожеланий к «майским указам» президента РФ некоторые участники Общего собрания РАН (например, академик Борис Сергеевич Кашин, депутат Государственной Думы от КПРФ) отвечали в устаревающей стилистике: власть должна исправить фатальные ошибки, вернуть институты Академии наук (или хотя бы принять ее в соучредители наравне с ФАНО), выделить из МОН отдельное министерство науки и сделать ФАНО его финансово-хозяйственным департаментом, упразднить наукометрический критерий оценки эффективности институтов и т.д. и т.п. Президент РАН что-то записывал, благодарил за критику и предложения, но мягко давал понять, что новая реальность во взаимоотношениях федеральных органов власти и академической науки ― это именно реальность, в которой и следует маневрировать, а не писать бесконечные коллективные обращения главе государства.

На запрос пожеланий к «майским указам» президента РФ некоторые участники Общего собрания РАН (например, академик Борис Сергеевич Кашин, депутат Государственной Думы от КПРФ) отвечали в устаревающей стилистике: власть должна исправить фатальные ошибки, вернуть институты Академии наук (или хотя бы принять ее в соучредители наравне с ФАНО), выделить из МОН отдельное министерство науки и сделать ФАНО его финансово-хозяйственным департаментом, упразднить наукометрический критерий оценки эффективности институтов и т.д. и т.п. Президент РАН что-то записывал, благодарил за критику и предложения, но мягко давал понять, что новая реальность во взаимоотношениях федеральных органов власти и академической науки ― это именно реальность, в которой и следует маневрировать, а не писать бесконечные коллективные обращения главе государства.

Время колоссов

Поскольку в докладе президента РАН прозвучала тема «Больших Проектов» для Академии наук и проводимых под ее эгидой конкурсов, многие участники дискуссии вслух делились идеями именно в этом ключе. Академик Юрий Владимирович Белов убежден, что необходимо коренным образом изменить приоритеты научной политики: «Человек, его здоровье и качество жизни ― это превыше всего». Ученый рассказал об успехах в конкретном направлении ― роботизации урологических операций: «Уже решены задачи комплексности, минимизации инвазивности, проведены испытания на животных». При должной господдержке Юрий Белов предполагает возможным с 2020 года обеспечение стационаров страны робоассистирующим комплексом, который разработан в Институте конструкторско-технологической информатики РАН: академик считает, что эта система «…существенно превосходит американский DaVinci». «Надеюсь, мы увидим в перспективе и российское искусственное сердце, которое так нужно больным», ― сказал академик Ю. Белов.

Одним из семи глобальных вызовов, определенных Стратегией научно-технологического развития РФ, является терроризм и, в целом, угроза вооруженных агрессий. Академик Андрей Вадимович Смирнов напомнил, что противодействие этому злу ведется на четырех уровнях: силовом, политическом, социально-экономическом и культурно-цивилизационном. «Если мы гасим конфликт, то вынуждены идти от первого уровня к четвертому, ― напомнил ученый, ― а если профилактируем, то в обратном порядке. Но если мы прибегаем к силе, то это значит, что проиграли борьбу на предыдущих уровнях. И самый глубинный пласт ― это наша епархия, ученых». «Терроризм ― только один пример", ― резюмировал Андрей Смирнов.

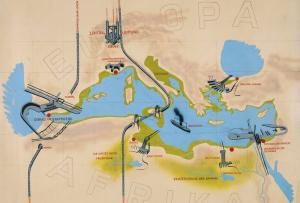

― В целом задача России ― найти себя на карте мировых цивилизаций. Академия наук может и должна предложить крупный социально-гуманитарный проект с участием различных отделений РАН и ученых, не входящих в ее состав.

Академик Арнольд Кириллович Тулохонов из Улан-Удэ смотрит на проблему с позиций политической и экономической географии: «Владимир Владимирович Путин всё чаще говорит о необходимости территориальной связанности России… Пространственное развитие нашей страны во многом зависит от сохранения интеллектуального и экономического потенциала ― прежде всего, в ее азиатской части». Ученый отметил, что предыдущие макрорегиональные программы (по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона) составлялись без какого-либо участия РАН и были, по его словам, провалены. «Государство, не поддерживающее свою науку, превратится в колонию!», ― такими словами закончилось выступление Арнольда Тулохонова, предложившего инициировать госзаказ на исследования в области политической географии. Ранее, на Общем собрании СО РАН, академик предложил провести в Сибири слушания по этой дисциплине с приглашением ведущих экспертов.

Науке свойственно быть инструментом не только анализа, но и решения международных проблем. Член-корреспондент РАН Федор Генрихович Войталовский напомнил: «Мы, ученые, можем не только участвовать в международных проектах, но и проводить «дипломатию второго трека» ― вести диалог, в том числе по острейшим проблемам, тогда, когда официальная дипломатия по политическим и административным причинам на это не способна». Примерами контактов «второго трека» ученый назвал Пагуошское движение и Примаковские чтения, проводимые на базе Института мировой экономики и международной отношений им. Е.М. Примакова РАН.

Науке свойственно быть инструментом не только анализа, но и решения международных проблем. Член-корреспондент РАН Федор Генрихович Войталовский напомнил: «Мы, ученые, можем не только участвовать в международных проектах, но и проводить «дипломатию второго трека» ― вести диалог, в том числе по острейшим проблемам, тогда, когда официальная дипломатия по политическим и административным причинам на это не способна». Примерами контактов «второго трека» ученый назвал Пагуошское движение и Примаковские чтения, проводимые на базе Института мировой экономики и международной отношений им. Е.М. Примакова РАН.

«Большим Проектом» для РАН может стать и аудит других стратегических проектов ― подготовленных сторонними инициаторами без предварительной научной оценки. Академик Роберт Искандрович Нигматулин напомнил о том, как гидростроительные проекты деформировали экосистему Волги и других рек России, при этом ставка на ГЭС до конца 1970-х годов привела к тому, что страна пропустила «газотурбинную революцию» в энергетике. «Мы должны выбрать ключевые проекты развития российских технологий, собрать лучших экспертов и в горячих спорах прийти к общей оценке», ― призвал коллег Роберт Нигматулин. Красноярский академик Андрей Георгиевич Дегерменджи говорил об этом же методе применительно к содержательному наполнению программы реализации Стратегии научно-технологического развития РФ: «Стихийный путь довольно сомнителен ― кому повезет войти (в программу ― Прим. ред.), те и войдут. Входить нужно согласованно, с оглядкой на заранее обозначенные маркеры шестого технологического уклада», ― ученый говорил прежде всего о фундаментальных исследованиях.

Внутренний минимум

На весеннем Общем собрании РАН как никогда мало обсуждались вопросы внутренней жизни Академии. Единожды прозвучала привычная критика стиля работы аппарата президиума РАН, на которую Александр Сергеев ответил двояко: с одной стороны, аппаратная работа уже начала перестраиваться, с другой ― зарплаты технических работников Академии наук (называлась цифра до 50 тысяч рублей) мала по московским меркам. Впервые не поднималась проблема медицинского обслуживания членов Академии наук, во многом решенная для ее центральной части. К тому же, как сообщил главный ученый секретарь РАН академик Николай Кузьмич Долгушкин, средний возраст в академическом сообществе снизился: по крайней мере, для членов Президиума РАН, обновившегося на 60 % ― с 73,6 до 67,4 лет. Для тридцатилетнего разницы не видно, для более старших она заметна.

И еще о возрасте.

Академик Ольга Анатольевна Донцова поставила вопрос о численности профессоров РАН: «Ограничение вакансий не представляется резонным ― талантливых молодых докторов наук у нас намного больше, а стипендий профессора РАН не получают».

Обращение прозвучало post factum: накануне отраслевыми Отделениями Академии наук из восьми сотен соискателей было избрано свыше 110 профессоров РАН. Академик А. Сергеев, с одной стороны, обосновал эту цифру простой логикой ― сколько профессоров было избрано членами-корреспондентами РАН, столько и вакансий открылось. С другой стороны, намекнул, что далеко не все ранее избранные профессора как-либо проявили себя именно в РАН: «Для меня важно, чтобы они после выборов начинали активно работать в Академии».

Президент РАН призывал к активизации и всю Академию: «Если мы сами не видим отрицательных моментов в своем развитии, если мы не меняемся ― к нам придут и снова прореформируют». Но эту возможность Александр Сергеев обозначил как чисто потенциальную: в одном из недавних интервью он сказал, что считает реформу РАН завершенной.

Андрей Соболевский