Результаты оценки академических НИИ объявлены, однако это вовсе не означает, что анализ их деятельности завершен. Тем более что РАН всерьез занялась экспертизой научных тем, выполняемых институтами в рамках госзадания.

Какие задачи решаются в ходе этой работы? Как в академии планируют осуществлять научное и научно-методическое руководство организациями, занимающимися фундаментальными исследованиями? На вопросы “Поиска” ответил вице-президент РАН Алексей ХОХЛОВ.

- ФАНО и РАН завершили оценку результативности институтов, продолжавшуюся с лета прошлого года. Итоги опубликованы, и научное сообщество отнеслось к ним неоднозначно. С момента избрания нового руководства академии вы курировали эту деятельность со стороны РАН. Как оцениваете ее результаты?

- Я считаю, что выполнена очень важная работа. Не секрет, что академические институты обладают разным “научным весом”, и вот, наконец, обществу представлена реальная картина.

- Разве до настоящего момента состояние того или иного института не было известно? В научной среде рефреном звучит мысль, что ученые сами прекрасно знают, кто чего стоит из коллег и организаций.

- Это утверждение не вполне корректно. Ученым, конечно, что-то известно о прошлом института, где работают их коллеги, они ощущают его “ауру”, но про современное состояние каждого конкретного НИИ во всех деталях они знать просто не могут. Проведенное ранжирование основано не на представлениях о былых заслугах НИИ, а на их реальных результатах за период с 2013-го по 2015 годы. Оценка проводилась в референтных группах, то есть в сравнении с научными организациями того же профиля. Все экспертные советы (ЭС) возглавляли люди, не работающие в системе академических институтов. Более того, большинство членов ЭС также были не из наших НИИ. Во главе ведомственной комиссии стояли авторитетные академики, известные своей принципиальностью и честностью: руководил комиссией Валерий Анатольевич Рубаков, его заместителем был Роберт Искандрович Нигматулин.

Так что проведенную оценку можно назвать независимой и объективной. По отдельным моментам есть нарекания, возможно, где-то были допущены ошибки. Но могу свидетельствовать: эксперты сделали свою работу качественно, и советы поработали на совесть. Спорные вопросы подробно обсуждались, заседания ЭС часто затягивались до позднего вечера. Неудовлетворенные результатами институты имели право подать апелляции, и многие этим воспользовались. Все обращения были рассмотрены, примерно 30% из них удовлетворены.

Так что проведенную оценку можно назвать независимой и объективной. По отдельным моментам есть нарекания, возможно, где-то были допущены ошибки. Но могу свидетельствовать: эксперты сделали свою работу качественно, и советы поработали на совесть. Спорные вопросы подробно обсуждались, заседания ЭС часто затягивались до позднего вечера. Неудовлетворенные результатами институты имели право подать апелляции, и многие этим воспользовались. Все обращения были рассмотрены, примерно 30% из них удовлетворены.

- Вы сказали, что в ходе оценки могли быть допущены ошибки. Можете привести примеры?

- Эти слова — скорее, констатация факта, что в любом деле без ошибок не обойтись. Мы подписались под обнародованным распределением по категориям и, значит, считаем, что этот рейтинг объективен. На мой взгляд, он даже излишне мягок. Уверен, что в системе РАН нет одной трети институтов, которые являются мировыми лидерами. Так что некоторые НИИ получили аванс, который, надеюсь, отработают. А те, кто считают себя недооцененными, имеют возможность повысить категорию в следующем цикле.

Процесс пошел, и это — главное. Возвращаясь к вашему предыдущему вопросу насчет того, что “ученые сами знают”, добавлю: люди, которые производят качественный научный продукт, действительно давно знали, что на самом деле в академической науке все не так уж хорошо, и у них болела душа за общее дело.

- Нет ли опасности, что отнесение ко второй категории повредит, в общем-то, хорошо работающим институтам?

- Не вижу в этом ничего страшного. Университеты оцениваются в системе мировых рейтингов уже не первый год. В определенный момент Московский государственный университет стал “скатываться” вниз. Мы проанализировали причины, поняли, с чем это связано, и исправили ситуацию. Сейчас МГУ входит в первую сотню университетов “в общем зачете”, по естественным наукам попадает в первую тридцатку, по физике занимает 18-е место. Это соответствует нашим представлениям о том, как должен выглядеть МГУ на мировом уровне.

Занимаясь аналитикой, мы увидели недостатки существующих рейтингов. В связи с этим не так давно ректор МГУ предложил новый рейтинг — “Три миссии университета” — в котором помимо научной и учебной составляющих учитывается роль университетов в развитии общества.

Если у представителей академических институтов есть какие-то предложения по совершенствованию процедуры оценки, их можно учесть во время следующих “подходов”.

- Декларировалось, что оценка будет носить межведомственный характер. Сравнивались ли академические институты с аналогичными организациями других ведомств?

- В ходе работы заседавшей на днях Межведомственной комиссии выяснилось, что подходы участников процесса из разных ведомств не одинаковы. Мы сделали свою работу честно. В частности, объективно оценили академические институты, работающие в области медицины. А вот Министерство здравоохранения явно завысило оценки своим организациям. Если бы их результаты анализировалась по нашей методике, многие НИИ, которые ведомственная комиссия Минздрава отнесла к первой категории, попали бы во вторую. Будем добиваться, чтобы подходы были у всех одинаковыми. Президент РАН направил соответствующие предложения в Минобрнауки, которое курирует работу Межведомственной комиссии. Внутренняя оценка ведомств не должна сводиться к самовосхвалению.

- Вы считаете, что в основу единого подхода должна быть положена методика, использовавшаяся в системе ФАНО — РАН?

- Я считаю необходимым соблюдать основные принципы: оценка должна проводиться независимыми квалифицированными специалистами, работающими вне данной системы. ФАНО и РАН очень внимательно отнеслись к подбору руководителей ведомственной комиссии и экспертных советов по каждой референтной группе. Уверен, что и Вероника Игоревна Скворцова должна поставить во главе ведомственной комиссии такого человека, который не поддастся давлению со стороны чиновников Минздрава и сможет наладить честный и транспарентный процесс.

- Руководители ФАНО и РАН не раз заявляли, что проведенная оценка — своего рода пилотный проект и на основе полученных результатов не будут делаться оргвыводы. Между тем стало известно, что средства на капитальный ремонт ФАНО собирается выделять в первую очередь институтам первой категории. Программы развития предложено сформировать только лидерам. Это не дискриминация?

- Говорилось о том, что по итогам оценки не будут приниматься такие серьезные меры, как закрытие институтов, а не о том, что вообще ничего не будет предприниматься.

Выяснилось, например, что бюджетное финансирование в институтах третьей категории в расчете на одного сотрудника больше, чем в организациях-лидерах. И в этом вопросе необходимо серьезно разбираться.

- Почему институтам второй категории не нужны программы развития?

- Никто не отнимает у них права разрабатывать такие программы, тем более что в данном случае речь о дополнительном финансировании не идет. В целом же логика такая. У институтов третьей категории есть цель — попасть во вторую, у институтов второй — добиться включения в первую, а лидеры должны стремиться стать лучшими в мире. Поэтому им предложено представить на суд научного сообщества траекторию, по которой они хотят двигаться.

- А что планируется делать с организациями, попавшими в третью категорию?

- Надо понять, что у них не так и чем им можно помочь. В постановлении правительства сказано, что для третьей категории может быть проведена оценка структурных подразделений. В таком подходе есть резон: без комплексного анализа трудно выработать рекомендации.

- Справедливо ли, по-вашему, освобождение от оценки институтов, включенных в процесс реструктуризации?

- Это была необходимая мера. Среди организаций, интегрированных в федеральные и региональные исследовательские центры, много политематических. А нынешняя оценка проводилась по референтным группам, и ключевую роль играли результаты, показанные в рамках основной РГ. Но уже на следующем этапе планируется разработать специальную методику для оценки научной результативности ФИЦ и РИЦ, а также вузов, на которые эти центры очень похожи.

Кстати, присоединение небольших или недостаточно успешных структур к более сильным — это один из методов вытягивания слабых. Посмотрим, как он работает.

- Еще одно направление научно-методического руководства РАН академическими институтами — анализ результатов исследований, проводимых по тематикам госзадания. Эта работа уже завершена? Как выглядит ситуация на сегодняшний день?

- Мы проанализировали все отчеты за 2017 год по тематикам госзадания, которые представили подведомственные ФАНО научные организации. Прямо скажем, это была серьезная нагрузка для недофинансированной Академии наук.

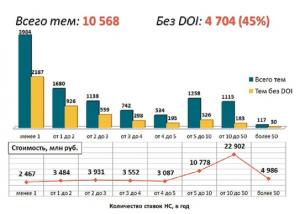

Каждую из 10 568 тем анализировали два эксперта. По итогам этой оценки темы были разделены на три группы. Попавшие в первую одобрены, работу по ним рекомендовано продолжить в 2019 году. Ко второй группе есть замечания. Но после исправления недочетов по этим темам можно работать дальше. А вот темы третьей группы финансироваться в следующем году не должны.

На мой взгляд, оценка была проведена крайне либерально: в третью группу попали всего около 7% тем. Но проблем по ходу дела было выявлено огромное множество. Поэтому изменения, которые будут внесены в механизм формирования планов научно-исследовательских работ (НИР) на 2019 год, затронут далеко не только те коллективы, которые попали в упомянутые 7%.

- О каких проблемах идет речь?

- Оказалось, например, что 3984 темы (почти 40%) выполняет один человек и менее. А еще в 1680 работах участвуют один-два сотрудника.

- Что означает в реальности “менее одного человека”?

- Это когда исполнитель работает не на полную ставку.

- Чем плоха такая ситуация? Может быть, большое количество малых тем обеспечивает широту научного фронта?

- В современной науке один в поле не воин. Даже люди, занимающиеся теоретической работой, не могут сделать ничего серьезного в одиночку. Но главное — в том, что, как видно из анализа публикаций, в реальности тем гораздо меньше. Приведу вопиющий пример: исполнители 20 реализуемых одним из институтов тем отчитались одной и той же статьей. При этом по разным темам поданы практически одинаковые отчеты. Такое явление стоит в одном ряду со списанной диссертацией. С точки зрения научной этики это недопустимо.

- Как вы объясняете такое дробление тематик?

- У меня нет разумных объяснений. Может быть, все хотят быть руководителями?

Однако мелкотемье не единственная беда, которую выявил анализ отчетов. Выяснилось, что 4704 темы (45%) не имеют ни одной статьи, которой присвоен индекс DOI (Digital Object Identifier). Это означает, что в информационной сети не содержится данных об этих публикациях. Подчеркиваю, данных нет не только в базе Web of Science, а вообще нигде, поскольку DOI сегодня должны иметь все мало-мальски значимые издания! Выходит, что исполнителям доброй половины тем вообще нечем отчитаться.

- Это означает, что все плохо?

- Нет, это означает, что необходимо реалистично подходить к организации научной деятельности, а не разглагольствовать о том, что мы великие и все про себя знаем.

- Вы упоминали о последствиях этого анализа, которые затронут многие коллективы. Чего ждать организациям?

- Принято решение просить институты при подготовке планов НИР на 2019 год формировать укрупненные темы: в каждой должны участвовать более трех человек для гуманитариев и более пяти для остальных областей. Представление тем должно включать сведения об их актуальности, научной новизне, практической ценности, имеющемся научном заделе, составе научного коллектива, публикациях по теме. Если в активе нет статей за последние годы, тема вряд ли будет утверждена.

Еще одна новация. По поручению Президиума РАН отделения по областям науки должны составить список приоритетных направлений фундаментальных исследований.

- Речь идет о приоритетах, обозначенных в Стратегии научно-технологического развития?

- Нет, в Стратегии обозначены прикладные приоритеты, а мы определяем наиболее актуальные тематики в сфере фундаментальной науки.

Работа по этим направлениям пойдет не только с использованием механизма госзадания, но и в рамках программ Президиума РАН. Как вы знаете, сейчас поставлен вопрос об их переформатировании. Не могу не отметить, что темы, относящиеся к этим программам, составляют достаточно большую долю в пресловутых 40%, которые выполняет один человек и менее, а для 46% выполненных по программам президиума работ характерно отсутствие публикаций c DOI.

Представляется неверным, что в программах Президиума РАН участвуют только академические организации. Согласно закону академия “равноудалена” от всех структур, занимающихся фундаментальной наукой. По предварительным наметкам, в следующем году на программы президиума может быть выделено уже не 1,5 миллиарда рублей, как в последние годы, а 8,4 миллиарда. Мы настаиваем на том, что этими средствами должна распоряжаться академия. РАН намерена провести открытый конкурс по научным направлениям, которые обозначат отделения и утвердит президиум. Участвовать в нем смогут исследовательские коллективы из разных ведомств.

- Вполне вероятно, что при утверждении планов НИР по новой схеме не все научные коллективы академических институтов смогут вписать свои темы в заявленные отделениями приоритеты. И средства программ президиума теперь, наверное, получить станет сложнее. Что делать руководству институтов? Увольнять людей, которые окажутся “лишними”?

- РАН проводит только научную экспертизу. Как институты сформируют тематики, удовлетворяющие минимальным требованиям, — это их дело. К слову, эти требования не жестче, чем те, которые предъявляются к проектам, претендующим на гранты научных фондов. Возможно, в ходе этой работы выяснится, что некоторые люди не занимаются наукой на современном уровне. Решать проблемы их занятости — задача руководителей институтов.

- Известно, что во многих академических НИИ ветеранов науки стараются не увольнять, поскольку на нынешнюю пенсию прожить невозможно. Раньше шли разговоры о том, что необходимо договариваться с властью о специальных пенсиях для заслуженных ученых. ФАНО этим, видимо, заниматься не будет. А новое руководство РАН не ставит перед собой такую задачу?

- К анализу тематик это вряд ли имеет отношение. Но вопрос о том, что при наличии определенных заслуг ученым должно предоставляться улучшенное пенсионное обеспечение, безусловно, нужно поднимать. И ветераны наши нуждаются в поддержке, и молодые исследователи должны понимать, на что смогут рассчитывать по окончании трудовой деятельности. Зарубежные ученые, даже работающие на среднем уровне, знают, что будут получать хорошие пенсии. И это, конечно, влияет на выбор научной молодежи, которая решает, где строить карьеру. Постараемся довести эту мысль до руководства страны.

- В последнее время появилось много комментариев по поводу последствий принятия поправок в закон о РАН, которые расширяют ее права. Как вы их оценивает их значение? На какие из них хотели бы обратить внимание ученых?

- Поправки, которые сейчас обсуждаются, — это шаг в правильном направлении. Мне кажется важным, что после их принятия РАН будет участвовать не только в утверждении директоров академических институтов (как это сегодня происходит), но и в их освобождении от должности, а также в назначении исполняющих обязанности руководителей. Не секрет, что ФАНО не всегда использовало во благо свое монопольное право на эти действия.

Принципиально новый момент, который появится в новой редакции закона о РАН, — это распространение научного и научно-методического руководства со стороны Академии наук на все организации, в которых проводятся фундаментальные исследования вне зависимости от ведомственной принадлежности.

- Как это будет выглядеть?

- На первом этапе речь пойдет об оценке результативности организаций и их отчетов по госзаданиям, а также анализе актуальности тематик.

- Выполнимая ли это задача?

- Почему нет? Мы уже оценивали организации, подведомственные Минздраву, Минобрнауки, Минэкономразвития, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА). В документах, которые были представлены в Межведомственную комиссию по оценке результативности для присвоения категорий организациям разных ведомств, содержались заключения РАН. В ФМБА не согласились с рядом оценок, выставленных нашими экспертами. Утверждение отложено, будем разбираться.

В начале года я разослал во все министерства и ведомства, которые имеют научные институты, просьбу представить список подведомственных структур, которые подлежат оценке в этом году. Многие уже прислали ответы на эти запросы. Постараемся включить в ведомственные комиссии специалистов РАН.

Я говорил о том, что нас несколько разочаровали результаты, полученные при анализе работы академических институтов. Но в других ведомствах положение явно не лучше, а, скорее всего, существенно хуже. Наверняка там тоже назрели структурные и организационные преобразования. Будем изучать ситуацию и помогать коллегам.

- Какими силами академия ведет экспертную работу?

- В ней участвуют около двух тысяч членов академии, примерно 500 профессоров РАН. Наряду с ними в корпус экспертов РАН, который насчитывает более семи тысяч человек, входят и другие ведущие ученые.

- Эта деятельность оплачивается?

- Очень малая ее часть. В государственное задание РАН входит только оценка результатов по ряду проектов, которые присылает нам Минобрнауки. Между тем мы проводим огромный объем экспертной работы: только в ходе анализа отчетов по темам госзадания академических институтов были подготовлены 22 тысячи заключений. Участники этого процесса, как и эксперты, оценивавшие результативность академических институтов, в том числе из других ведомств, работали бесплатно. Конечно, необходимо расширять финансирование госзадания РАН на экспертизу. Будем этого добиваться.

- Новое руководство РАН затеяло серьезные преобразования. Что должно получиться в итоге? Какой вам видится РАН через 5-10 лет?

- Надеемся, что РАН станет максимально открытой организацией, избавится от таких недостатков, как кумовство, келейность, заслужит доверие власти и общества и по праву станет одним из главных институтов, который будет определять пути развития науки и страны.

- Как известно, в мае будет назначено новое правительство. В научном сообществе идут разговоры про возможные изменения в системе управления сферой исследований. Нужно ли, по-вашему, отдельное министерство науки?

- Я готов принять любую схему реорганизации. Главное, чтобы университеты и научные институты оставались в одном ведомстве. Ни в коем случае нельзя допустить создания барьера между наукой и высшей школой. Это приведет к большим потерям в обеих сферах.

Надежда Волчкова

Не удивительно, что люди предпринимали попытки решить проблему еще до наступления нашей эры. Как отметила Яна Сизенцова, первые искусственные зубы изготавливали еще древние египтяне. Фотографию черепа мумии с «зубным мостом» в свое время опубликовали во многих СМИ. Правда, неизвестно, проводилась эта операция при жизни пациента или после его смерти. Известно, что в Древнем Египте существовала практика посмертных манипуляций с мумиями знатных покойников, когда им перед отправкой в «царство мертвых» восполняли недостающие части тела.

Не удивительно, что люди предпринимали попытки решить проблему еще до наступления нашей эры. Как отметила Яна Сизенцова, первые искусственные зубы изготавливали еще древние египтяне. Фотографию черепа мумии с «зубным мостом» в свое время опубликовали во многих СМИ. Правда, неизвестно, проводилась эта операция при жизни пациента или после его смерти. Известно, что в Древнем Египте существовала практика посмертных манипуляций с мумиями знатных покойников, когда им перед отправкой в «царство мертвых» восполняли недостающие части тела.

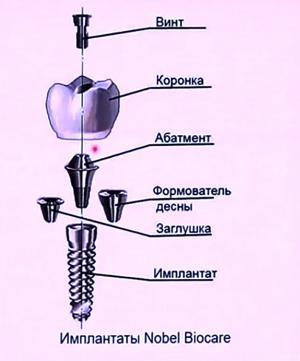

Изначально он планировал использовать титановые камеры для протезирования суставов. Но первый пациент, который к нему обратился – Геста Ларссон, – страдал как раз от адентии, возникшей вследствие аварии. Для него профессор Бранемарк разработал конструкцию имплантата Nobel Biocar, которая с небольшими модификациями используется до сих пор.

Изначально он планировал использовать титановые камеры для протезирования суставов. Но первый пациент, который к нему обратился – Геста Ларссон, – страдал как раз от адентии, возникшей вследствие аварии. Для него профессор Бранемарк разработал конструкцию имплантата Nobel Biocar, которая с небольшими модификациями используется до сих пор.

Вскоре выяснилось, что почти у каждого пятого пациента развиваются аллергические реакции на имплантат, ведущие к разрушению костной ткани и потере теперь уже искусственного зуба. Часто причиной становятся добавки к титану в его составе, но и детали, изготовленные из чистого титана, могут вызывать такие реакции у незначительного процента людей. Ученые разработали тест MELISA, который позволяет установить, вызовут ли имплантаты аллергию перед установкой. Но далеко не все клиники проводят его своим пациентам. Да и как быть тем, кому титановые зубы противопоказаны?

Вскоре выяснилось, что почти у каждого пятого пациента развиваются аллергические реакции на имплантат, ведущие к разрушению костной ткани и потере теперь уже искусственного зуба. Часто причиной становятся добавки к титану в его составе, но и детали, изготовленные из чистого титана, могут вызывать такие реакции у незначительного процента людей. Ученые разработали тест MELISA, который позволяет установить, вызовут ли имплантаты аллергию перед установкой. Но далеко не все клиники проводят его своим пациентам. Да и как быть тем, кому титановые зубы противопоказаны?