Реальные вампиры

Недавно мы размещали новость об исследованиях в области борьбы с комарами. Теперь же предлагаем вам небольшой обзор на тему, насколько опасными могут быть (или - не быть) комариные укусы.

Не можете уснуть услышав противный писк? Он въедается сквозь сон? А что если это не прихоть вашего разума, а защитный механизм выработанный эволюцией. До сих пор эти "вампиры" убивают более 1 000 000 человек каждый год. Их укусы коварнее чем кажется, а их последствия могут в прямом смысле жить внутри вас годами, не проявляя себя до последних вашей дней. И что самое пугающее, заболевания, дремавшие в непроходимых джунглях и пустынях, оказываются рядом с нами.

Как на самом деле убивают крылатые вампиры современности? О, они делают это как настоящие убийцы, маленькие писклявые ассасины. Во время укуса тончайший хоботок впрыскивает вам антикоагулянт и обезболивающее. Вы узнаете что дело сделано, только когда спустя пару часов укушенное место начнёт чесаться. В момент укуса происходит обмен слюной и вместе с этими веществами к вам в организм попадают те вирусы, носителем которых может выступать эта конкретная особь. Нужно учитывать что комар должен быть именно промежуточным носителем, то есть болезнь должна быть способна жить в его слюне и ждать случая встретиться с вами лично. Таким образом, например СПИД комары не переносят. Но легче от этого не становится.

Способ первый: Plasmodium falciparum

Способ первый: Plasmodium falciparum

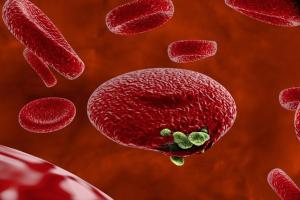

Или малярийный патоген. Ещё в начале 20-го века смертность от малярии составляла до 3 млн. человек ежегодно. По данным ВОЗ эта цифра в 2015 году снизилась до 438 000 смертей. Всего существует 5 видов простейших рода Плазмодии вызывающих эту болезнь. Попадая к вам в кровь или лимфатическую систему спорозоиты (клетки повторного деления, можно сравнить с семенами) малярийного плазмодия стремятся проникнуть в печень, начав первую стадию заболевания. В зависимости от вида - вы можете до 10 месяцев оставаться в полном неведении, а иногда они и вовсе отказываются покидать вас, вызывая рецидивы заболевания.

Вторая стадия - эритроцитарная. Покинув вашу печень, плазмоиды начинают заселять эритроциты в вашей крови. После заселения - наступает период разможения, и выход увеличенного потомства в поисках новой пищи. Определенность срока созревания новых плазмодий после заселения в эритроциты и вызывает цикличность приступов.

Что вас ждёт? Лихорадка. Озноб. Боль в суставах. Рвота. Анемия. Судороги. Головная боль. От чего умирает больной? Паразиты могут заблокировать маленькие сосуды в головном мозге. Жидкость в лёгких может затруднить дыхание. Могут отказать печень и/или почки. Анемия - нехватка красных кровяных телец. Низкий сахар может вызывать кому и/или смерть.

Способ второй: Flaviviridae Flavivirus

Flaviviridae это целое семейство арбовирусов, которое вообще вызывает огромное количество проблем у нас с вами, а отдельные его представители - конкретно через Лихорадку Денге.

При попадании заражённой слюны комара вирус проникает в белые кровяные клетки и начинает воспроизводить себя, в то время как клетки перемещаются по всему организму. Умирающие клетки активно вырабатывают сигнальные белки: цитокины и интерфероны, запускающие вашу имунную систему. Концентрация вируса растёт. В инфекцию втягиваются печень и костный мозг. Жидкость из кровяносных потоков просачивается в полости тела, кровяное давления падает настолько что кровь перестаёт поступать кнекоторым органам. Поражение костного мозга приводит к уменьшению числа тромбоцитов, падает свёртываемость крови. Что приводит к геморрагической форме.

Что ждёт жертву? Высокая температура под 40 градусов. Озноб. Боли. Упадок сила. Тошнота. Бессоница. Сыпь. И в геморрагической форме: кашель, рвота, рвота с кровью, кровоизлияния, желудочные кровотечения, синюшность кожи.

Практически все осложнения носят смертельно опасный характер. Отказ органов и инфекционно-токсический шок, одни из наиболее вероятных.

Способ третий: Flaviviridae Encephalitis Nili occidentalis

Так же неплохо известный в последнее время как Вирус лихорадки Западного Нила. Если вы думаете что слово Нил автоматически исключает Россию или например Украину, вы сразу ошибаетесь. Вирус был обнаружен и присутствует в том числе на всей территории бывшего СССР.

Инкубационный период до 2 недель. Острое начало заболевания, с высокой температурой, болями в теле, слабостью и лихорадкой. На сегодня установлено что вирус появился всего около 1000 лет назад. За это время он успешно был найден по всему миру и обнаружен не только у людей но и у птиц, лошадей, некоторых видов китообразных.

Долгое время может протекать бессимптомно или гриппоподобно. В 50% возможно появление серозного менингита. Особо опасен для пожилых. Может привести к нарушению ЧСС, функции внешнего дыхания, функции почек, отёку мозга.

Способ четвертый: Alpavirus Togaviridae

Или Вирус Чикунгунья. В настоящее время переносчики успешно заселяют Европу. Первая вспышка заболевания в 2017 году была зарегистрирована в Италии.

В отличии от остальных, может передаваться не только комарами но и от человека к человеку. Последние исследования так же показали что вирус способен к репликации даже в клетках эпителия человека.

Для чикунгуньи характерна внезапная лихорадка, часто сопровождаемая болью в суставах. Другие общие признаки и симптомы включают мышечную и головную боль, тошноту, усталость и сыпь. Боль в суставах часто бывает очень сильной, но обычно проходит через несколько дней или недель. Боль в суставах часто бывает очень сильной, но обычно проходит через несколько дней или может длиться несколько недель. Поэтому вирус может вызывать острую, менее острую или хроническую болезнь.

В большинстве случаев пациенты полностью выздоравливают, однако в некоторых случаях боли в суставах могут продолжаться в течение нескольких месяцев или даже лет. Зарегистрированы отдельные случаи глазных, неврологических и сердечных осложнений, а также нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта. Серьезные осложнения развиваются редко, однако среди пожилых людей болезнь может приводить к смерти. Часто болезнь протекает с незначительными симптомами и инфекция может быть не выявлена или неправильно диагностирована в районах, где распространена денге.

Способ пятый: Flavivirus ZIKV

Так же знакомый нам как вирус Зика. По оценкам, длительность инкубационного периода (с момента контакта с вирусом до появления симптомов) болезни, вызванной вирусом Зика, составляет 3-14 дней. У большинства людей, инфицированных вирусом Зика, симптомы не развиваются. Симптомы болезни, как правило, слабо выражены и включают повышение температуры, сыпь, конъюнктивит, боли в мышцах и суставах, общее недомогание и головную боль, которые обычно длятся 2-7 дней.

Вирусная инфекция Зика во время беременности является причиной развития микроцефалии и других врожденных патологий у плода и новорожденного ребенка. Она также приводит к таким осложнениям, как потеря плода, мертворождение и преждевременные роды.

Вирусная инфекция Зика может также запускать механизм развития синдрома Гийена-Барре, невропатии и миелита, особенно у взрослых людей и детей старшего возраста.

Продолжаются научные исследования для изучения воздействия вирусной инфекции Зика на результаты беременности, стратегий профилактики и контроля, а также связи инфекции с другими неврологическими расстройствами у детей и взрослых.

Это реальные модели опасных вирусов и симптомы заболеваний, вызываемых ими. Что же делать чтобы не пополнить статистику ВОЗ?

В случае укуса не следует паниковать. Если зуд досаждает - воспользуйтесь любым успокаивающим зуд препаратом. В случае возникновения аллергической реакции или инфекции - обратитесь к врачу. Если в период от 5 до 20 дней с момента укуса развиваются другие симптомы, схожие с гриппом, инфекцией, или вызывающее ваше беспокойство - обратитесь к врачу, уточнив контакты и места посещения мест где вам могли покусать.

- Подробнее о Реальные вампиры

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии