"И все-таки она вертится"

Долгие века люди думали, что в центре мироздания находится Земля, а все небесные тела вращаются вокруг нее. Эту теорию активно продвигала в массы христианская церковь. Затем на свет появился великий ученый Николай Коперник, который доказал обратное – Земля вертится вокруг Солнца, как и остальные планеты. Наиболее просвещенные его современники восприняли эту идею на ура, но были подвергнуты гонениям со стороны Ватикана: Галилея посадили, Джордано Бруно вообще сожгли. И только спустя много лет церковь была вынуждена смириться с научной истиной и перестать преследовать сторонников Коперника.

Что и говорить история трагичная. Но если копнуть глубже, то получится еще интереснее, а в чем-то и поучительнее.

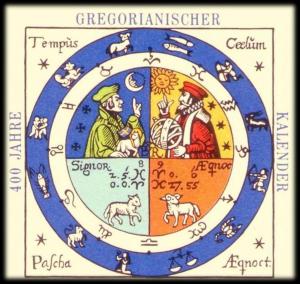

Итак, на дворе «страдающее Средневековье» и его геоцентрическая система мироздания. Точнее, не совсем средневековая – эту систему придумали еще древние греки. Ее сторонниками были Аристотель, Плиний Старший и другие уважаемые люди. Затем ее развил не менее известный астроном Клавдий Птолемей. А если еще точнее, он скомпилировал представления об устройстве мироздания, которые сложились к тому времени (II век до нашей эры) в античной цивилизации. И изложил результаты в книге «Альмагест». Что интересно, все они с точки зрения христианства были язычниками. Почему я обращаю на это внимание. А потому, что средневековые ученые и клерики воспринимали эту систему именно как базовую научную теорию (к тому же хорошо сочетавшуюся с постулатами Библии), а не один из догматов веры. Поэтому сторонники гелиоцентризма воспринимались как заблуждающиеся, но не еретики. С точки зрения и церкви, и законов – разница принципиальная.

Это важно и для понимания биографии Николая Коперника, который был не просто верным прихожанином Римской католической церкви. В юности он работал секретарем Вармийского епископа (это в Польше). Этот епископ был еще и дядей Коперника, взявшим мальчика на воспитание в десятилетнем возрасте. Успешно проучившись в нескольких университетах, Коперник, по протекции дяди, сделал неплохую духовную карьеру в Вармийской епархии. А как человек разносторонних талантов, отметился и в других областях.

Например, успешно организовал оборону епископства от тевтонских рыцарей, во время польско-тевтонской войны 1519-1521 годов. Как врач, руководил борьбой с эпидемией чумы 1519 года на территории епархии. Ну и конечно, не бросал занятия наукой, из которых и родилась его знаменитая система.

Вот о ней – немного подробнее. Во-первых, даже геоцентрическая система была немного сложнее, чем многие представляют. Согласно ей, планеты не просто вращались по сферам вокруг Земли. Они, якобы, двигались по эпициклам (окружностям), а эта окружность в свою очередь перемещалась по большей окружности вокруг центра системы.

Вот о ней – немного подробнее. Во-первых, даже геоцентрическая система была немного сложнее, чем многие представляют. Согласно ей, планеты не просто вращались по сферам вокруг Земли. Они, якобы, двигались по эпициклам (окружностям), а эта окружность в свою очередь перемещалась по большей окружности вокруг центра системы.

И служило для того, чтобы объяснить сложную траекторию перемещения планет по небу. Но все равно, по мере наблюдений накапливались нестыковки. Что не удивительно, ведь система основывалась на неверном фундаменте.

Коперник решил эту систему доработать. Сферы он кстати сохранил (поскольку в то время про гравитацию никто не знал и другого способа объяснить движение небесных тел по круговым орбитам под рукой не было). Еще он сохранил эпициклы, по которым двигались планеты. Но в центре теперь было Солнце, а не Земля. Что же получилось в итоге.

Во-первых, его система описания движения стала намного сложнее, потому что вместо одного эпицикла для каждой планеты он ввел два. Во-вторых, в предисловии к книге с изложением своей системы, он отметил, что описывает не мироустройство, а систему, позволяющую лучше предвосхищать положение светил на небе. Иначе говоря, математическую модель. Сейчас принято считать, что эта оговорка была сделана Коперником для того, чтобы избежать претензий со стороны церкви. Может и так. Но далеко не всего читатели умели читать «между строк». И в итоге они разделились на два лагеря. Одни согласились с Коперником, а другие стали критиковать его с позиций, что он предлагает более сложную модель, да еще и основанную на постулатах, противоречащих точке зрения тогдашней науки.

По сути, систему Коперника тогда критиковала не церковь, а его коллеги-ученые, и позиционировали они его, говоря современным языком, как «лжеученого». Вообще, если посмотреть на историю науки, то мы увидим два варианта развития событий. Иногда то, что объявляют лженаукой, так ею и остается (пример – астрология), а иногда «лженаука» со временем становится признанной научной аксиомой (обычно это случается с новыми результатами, которые не вписываются в существующие теории). И это полезно всегда иметь в виду.

Что настоящая наука, а что ложная – хорошо видно в ретроспективе, «задним умом», а находясь в эпицентре научных споров, легко поддаться соблазну и объявить «лженаукой» то, что спустя время заслуженно станет истиной из школьных учебников.

В случае с Коперником потребовалось не одно столетие, работы Кеплера и Ньютона, чтобы «усовершенствовать» его систему, приведя в вид, привычный нам.

А что же с церковью. Тут пора вспомнить Галилео Галилея, начиная с которого, собственно, церковь и ополчилась на гелиоцентрическую систему. Но, как станет ясно, дело было вовсе не в мракобесии.

Галилей был не только талантливым ученым и успешным предпринимателем (он умел выгодно продать свои телескопы), но еще и человеком с хорошими связями как среди политической элиты итальянских княжеств, так и в Ватикане. Папа Павел V, хоть и предостерегал Галилея от скоропалительных выводов относительно открытых им небесных тел, но обещал ему поддержку церкви в его научной деятельности. А в 1621 году его сменил папа Урбан VII, с которым Галилей был знаком еще по детским играм во Флоренции. Есть мнение, что они в юности были приятелями, да и потом будущий папа, тогда еще - Маффео Барберини - к ученому благоволил.

Галилей был не только талантливым ученым и успешным предпринимателем (он умел выгодно продать свои телескопы), но еще и человеком с хорошими связями как среди политической элиты итальянских княжеств, так и в Ватикане. Папа Павел V, хоть и предостерегал Галилея от скоропалительных выводов относительно открытых им небесных тел, но обещал ему поддержку церкви в его научной деятельности. А в 1621 году его сменил папа Урбан VII, с которым Галилей был знаком еще по детским играм во Флоренции. Есть мнение, что они в юности были приятелями, да и потом будущий папа, тогда еще - Маффео Барберини - к ученому благоволил.

Казалось, что может пойти не так. А дальше Галилей решил совместить науку и политику. Он пишет книгу, пропагандирующую идеи гелиоцентризма, к которому тогда отношение было не как к ереси, а как к сомнительной научной теории. Это среди ученых, большинство европейцев, как и большинство священников о ней просто не слышало. И Галилей решает «понести правду в массы» своей книгой. Идея хорошая, но вот воплощение было неудачным. Он построил книгу в форме диалога трех лиц: один отстаивает геоцентрическую систему мира, другой – гелиоцентрическую, а третий – нейтральный наблюдатель, который выбирает между аргументами той или иной стороны. Третьего персонажа зовут Симпличо («простак» по-итальянски), и он все время себя и ведет как недалекий, наивный человек. А еще он получился очень похож на папу Урбана VII, в частности, считается, что некоторые фразы Симпличо взяты Галилеем из его переписки с папой.

Папа себя узнал и юмор не оценил, тем более, что имелась и политическая подоплека в этой истории (папа тогда вел ожесточенную политическую борьбу и распространение книги, где его выставили простаком и неучем, он воспринял как предательство Галилея). Вот тогда и был начат знаменитый процесс над Галилеем. Но поскольку судить его за насмешки над папой было не комильфо, «под удар» пошла гелиоцентрическая система. С этого момента она и стала подвергаться активной критике со стороны церкви. Но еще надо посмотреть чей «вклад» в это больше – папы или самого Галилея. В любом случае, напрашивается второй вывод – когда ученые влезают в политику, порой страдает и наука. Причем, в целом.

А что там с Джордано Бруно, известным как Ноланец? За что он пострадал? Документы инквизиционного процесса над Джордано Бруно полностью доказывают: Бруно погиб не из-за науки, а потому, что отрицал основополагающие догматы христианства. Причем, делал это вовсе не с позиций атеизма.

В основе взглядов Бруно лежали пифагорейство и герметическая философия, которые, в частности, признавали наличие магии и других сверхъестественных сил. Систему Коперника, при этом, Бруно рассматривал исключительно как математический инструмент для доказательства своих религиозно-философских построений.

В общем, в отличие от Коперника и Галилея, Ноланец был классическим еретиком. Вот цитата из письма одного из иезуитов-следователей:

«Он учил самым чудовищным и бессмысленным вещам, например, что миры бесчисленны, что душа переселяется из одного тела в другое и даже в другой мир, что одна душа может находиться в двух телах, что магия хорошая и дозволенная вещь, что Дух Святой не что иное, как душа мира, и что именно это и подразумевал Моисей, когда говорил, что ему подчиняются воды и мир вечен. Моисей совершал свои чудеса посредством магии и преуспевал в ней больше, чем остальные египтяне... От Адама и Евы он выводит родословную одних только евреев. Остальные люди происходят от тех двоих, кого Бог сотворил днем раньше. Христос — не Бог, был знаменитым магом… и за это по заслугам повешен, а не распят. Пророки и апостолы были негодными людьми, магами, и многие из них повешены…»

К тому же, Бруно был еретиком, проводящим магические ритуалы на практике и упорным. Перед сожжением от него семь лет пытались добиться отказа от своих взглядов. Пытались, заметим, не пытками, а диспутами с богословами.

Можно сказать, что наказание было слишком суровым. По меркам нашего века, конечно. Мы же не сжигаем Павла Глобу и прочих «разноцветных магов». Но тогда такие занятия воспринимали куда серьезнее. И главное, Джордано Бруно неправильно считать «мучеником во имя науки», он отдал жизнь за совсем другие идеи.

Вот такая получилась история борьбы с гелиоцентризмом. Может кому-то больше нравятся строгие черно-белые конструкции из школьных учебников. Но, на мой взгляд, куда интереснее многоцветные картины реальной истории науки и ученых. Картины, которые рисуют не всегда прямой путь, рассказывают о достижениях и ошибках, научном подвиге и поступках не столь благовидных. Потому что ученые – живые люди, со своими увлечениями и слабостями. В таком варианте развитие науки выглядит не столь строгим поступательным движением по вектору познания. Но это реальная история, чем и ценна.

Сергей Исаев

- Подробнее о "И все-таки она вертится"

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии