По сложившейся традиции ученые институтов СО РАН провели пресс-конференцию, на которой прокомментировали значение открытий, отмеченных Нобелевской премией этого года и рассказали о том, какие исследования в данных направлениях проводятся у нас.

«Нобель» по физике – за модели изменений климата

Лауреаты Нобелевских премий по физике 2021 года Сюкуро Манабэ из Принстонского университета (США), Клаус Хассельман из Института метеорологии Макса Планка (Германия) и Джорджио Паризи из университета Ла Сапиенца (Италия) работают в области хаотических и случайных явлений. Причем, двое из них – Манабэ и Хассельман в качестве объекта своих исследований выбрали климат.

«Пожалуй, впервые за многие десятилетия Нобелевская по физике вручена климатологам. Это вызвано тем, что проблема изменения климата становится все актуальнее и актуальнее», – подчеркнул в своем выступлении главный научный сотрудник Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН д.ф.-м.н. Геннадий Платов.

Сюкуро Манабэ был первым, кто смоделировал процессы глобального изменения климата с помощью компьютера. Еще в 1967 году он показал, как концентрация парниковых газов (в частности, углекислого газа) в атмосфере Земли приводит к повышению общей температуры. Клаус Хассельман разработал методы, с помощью которых можно выявить следы человеческого вмешательства в естественных климатических процессах. Он же смог доказать, что, хотя условия очень изменчивы, можно построить достоверную климатическую модель на годы вперед. Многие климатические модели сегодня строят на основе идей Хассельмана.

В современной науке продолжается дискуссия на тему того, насколько серьезную роль играет антропогенный фактор в протекающих климатических изменениях. «Пока ни та, ни другая сторона не представили убедительных фактических доказательств, достаточных, чтобы поставить точку в этом споре. Но самое важное, чтобы в этом споре учитывались именно факты, а не эмоции», – подчеркнул Геннадий Платов.

Далее он кратко рассказал о том, как моделирование климата было представлено в Сибирском отделении Академии наук. Это направление было очень популярно еще в 1960-70-е годы. Тогда в Академгородке под руководством Гурия Ивановича Марчука на базе Института вычислительной математики и математической геофизики была создана группа специалистов в области климатологии, моделирования атмосферы и океана. Именно на основе их работы позже сформировалась имеющаяся сейчас российская модель климатической системы.

Работы над моделями динамики климата в Сибири продолжаются и по сей день. В частности, лаборатория, где работает Геннадий Платов, на основе той самой модели ИВММГ, изучает последствия климатических процессов, протекающих сейчас в Арктике. «Эта тема сейчас достаточно актуальна: арктический ледовый покров существенно сокращается, но какие последствия это может повлечь за собой в долгосрочной перспективе, пока непонятно», – отметил ученый.

Нобель по медицине – за ощущения жара и холода

Американским ученым Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну вручили премию за открытие рецепторов тепла, холода и прикосновений.

Американским ученым Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну вручили премию за открытие рецепторов тепла, холода и прикосновений.

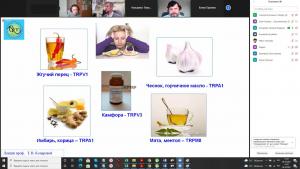

Во второй половине 1990-х годов Джулиус использовал капсаицин — жгучее вещество из перца чили, — чтобы найти теплочувствительные рецепторы. Уже было известно, что капсаицин активирует нервные клетки, вызывая болевые ощущения. Команда Джулиуса собрала библиотеку из миллионов фрагментов ДНК, соответствующих генам, которые экспрессируются в сенсорных нейронах, реагирующих на боль, тепло и прикосновения. Экспрессируя отдельные гены из этой коллекции в культурах клеток, ученые смогли найти тот самый единственный ген, кодирующий белок ионного канала, реагирующий на капсаицин.

В дальнейшем, изучая свойства ионных каналов, ученые поняли, что этот белок реагирует и на температуру в высоких диапазонах, и предположили: он ответственен за болевые ощущения при ожогах. Новый рецептор, который активировался при температуре, воспринимаемой как болезненная, ученые назвали TRPV1.

Далее Джулиус и Патапутян независимо друг от друга с помощью ментола обнаружили рецептор TRPM8, реагирующий на холод. Также ученым удалось открыть дополнительные ионные каналы, связанные с этими рецепторами и активируемые при воздействии различных температур. Патапутян продолжил исследования, определяя, как механические стимулы преобразуются в ощущения прикосновения и давления. Так его команда открыла ионные каналы Piezo1, в большом количестве присутствующие в сенсорных нейронах, а затем схожие с ними Piezo2. Оба канала активировались непосредственно при давлении на клеточные мембраны.

«Сегодня на первый план выходят исследования функциональных значений этих ионных каналов. Они участвуют во множестве процессов, протекающих в организме человека. И влияя на них, можно менять и функции клеток и органов. Поэтому на эти каналы ученые смотрят именно с точки зрения потенциальных терапевтических эффектов», - рассказала главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины д.б.н. Тамара Козырева.

Такого рода исследования проводят и сибирские ученые. В частности, в лаборатории, где работает Козырева, занимаются в том числе и изучением реакции человека на холод. «Мы рассматриваем, с помощью каких реакций наш организм защищается от низких температур. Нас интересует, как эти механизмы запускаются и какие ионные каналы в этом участвуют», – отметила она.

«Нобель» по химии – за новые перспективы органических катализаторов

Нобелевской премии по химии за 2021 год удостоились Беньямин Лист и Дэвид Макмиллан за новые методы синтеза молекул, в частности за развитие симметрического органокатализа.

Современные медицина, наука и индустрия во многом зависят от способности химиков создавать молекулы, которые будут тормозить развитие заболеваний, образовывать эластичные и прочные материалы, накапливать энергию в батареях и решать многие другие задачи. Для этой работы необходимы катализаторы – вещества, которые контролируют и ускоряют химические реакции, не становясь частью конечного продукта. На них построена практически вся современная химическая промышленность.

Между тем, Нобелевскую премию за исследования катализаторов давали не так уж часто. Более того, в последнее время химики-органики вообще не часто удостаивались этой награды, проигрывая «околохимическим» работам в области медицины. И понятно, что это награждение порадовало именно химическое сообщество.

В чем суть их открытия, объяснял заведующий отделом ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН», д.х.н., профессор РАН Константин Брыляков.

«Природные катализаторы – ферменты – это сложные макромолекулярные объекты, состоящие из белков. Но если взять более простые модели природных ферментов – органические катализаторы, то можно промоделировать некоторые процессы, которые идут с использованием ферментов. При этом органические катализаторы проще и дешевле в синтезе, а значит лучше подходят для промышленного использования», - подчеркнул ученый.

По его словам, в прошлом веке было несколько «волн» интереса к органическим катализаторам. И каждая из них открывала новые возможности для их использования. Лауреаты «Нобелевки» этого года нашли способ осуществлять ассиметричный органокатализ, и это направление теперь бурно развивается. Хотя, как подчеркнул Константин Брыляков, их открытие носит чисто фундаментальный характер, его прикладные перспективы для химической промышленности сложно переоценить.

В нашей стране это направление представлено в Институте органической химии (Москва). А в Институте катализа СО РАН (как и в ряде других научных институтов химического профиля) работают над асимметричным катализом комплексов металлов. «Но это не значит, что мы что-то упускаем, у каждого класса катализаторов – свои задачи и они не конкурируют, а дополняют друг друга», - заверил ученый.

Сергей Исаев