Артефакты сибирской пашни

Одной из проблем русской колонизации Сибири (которая при всей своей очевидности часто остается вне поля зрения авторов работ, посвященных этому процессу) было снабжение переселенцев продовольствием. Ермак отправился в свой знаменитый поход со сравнительно небольшим отрядом, большая часть груза, который они могли взять с собой, по понятным причинам, была военного характера. В результате, несмотря на все природные богатства Сибири, его казаки вскоре столкнулись с серьезными проблемами по обеспечению себя «хлебом насущным».

Ненамного легче было и тем, кто пришел вслед за ними, это было в основном служилое население, гарнизоны острогов, выполнявшие также пограничные, административные и фискальные функции. Заниматься превращением сибирских целинных земель в пашни было, как сейчас говорят, непрофильной для них деятельностью. И вплоть до начала XVIII века хлеб в Сибирь везли из сел северо-восточных уездов Европейской России, на которые была возложена соответствующая повинность. Но и после ее отмены (во времена Петра I), проблема продовольственной обеспеченности сохранялась еще некоторое время. О том, как ее решали и какие следы этого процесса дошли до наших дней – в интервью с ведущим научным сотрудником Института археологии и этнографии СО РАН, д.и.н. Андреем Бородовским.

– Андрей Павлович, почему русские переселенцы в Сибири так долго не могли прокормить себя сами?

– Дело в том, что долгое время их число было очень невелико, это были в подавляющем большинстве служилые люди, которым некогда было заниматься землепашеством. Да, в начале XVIII века в Верхнеобском регионе появились первые крестьянские дворы, первые участки возделываемых земель, в частности, в районе Умревинского острога. Но потребовалось еще от двадцати, до сорока лет, чтобы здесь сформировалось русское земледельческое население, способное производить зерно в товарных объемах. Аналогичная ситуация была характерна и для Среднего Прииртышья где постепенно обустраивалась первая сибирская государственная граница Российской Империи.

– А местные власти как-то пытались форсировать этот процесс, как сейчас любят говорить, решать задачу продовольственной безопасности на региональном уровне?

– Такие действия предпринимались. Например, в 1745 г. по распоряжению командующего Иртышской оборонительной линии генерал-майора Х. Х. Киндермана направлялись специальные команды для занятия казенным хлебопашеством.

Но случившийся в 1749 г. во всей Западной Сибири неурожай привел к резкому сокращению посевов при крепостях. Кроме того, как я говорил ранее, казакам и солдатам было трудно совмещать военно-караульную службу с хлебопашеством, и попытка развития земледелия воинскими пограничными частями успеха не имела. Поэтому, для решения продовольственной проблемы на юге Западной Сибири начиная со второй половины XVIII века стали расселять крестьян для развития местного земледелия. Такие меры повлияли на увеличение распахиваемых площадей и общей урожайности зерновых.

– Рост пахотных площадей сопровождался интенсивным строительством хлебных амбаров в острогах и крепостях. Так, например, в Змеиногорской крепости в 1745 г. амбары были устроены в угловых башнях. Тогда как, в Умревинском остроге в 1748 г. было построено еще два казенных амбара к уже имеющимся, предназначенных для хранения значительных хлебных запасов местного зерна и муки. Остатки таких сооружений мы находим во время раскопок. А сохранившаяся документация позволяет понять, как рос объем поставляемого в них продовольствия. Если в 1761 г. умревинские крестьяне поставили 500 пудов муки, 50 овса и 50 крупы. То уже в следующем 1762 г. поставки составили 800 пудов муки ржаной, 200 пшеничной, 30 крупы. Таким образом уже к середине XVIII столетия юг Западной Сибири давно стал самодостаточным районом земледелия, полностью покрывающим не только свои потребности, но и способным постоянно наращивать продовольственный экспорт.

– То, что Вы рассказали касается в основном письменных документов, а есть какие-то археологические находки, относящиеся к русскому земледелию той поры?

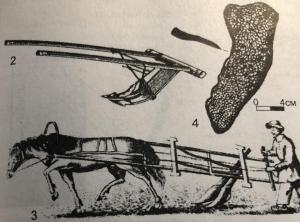

– Да, конечно. Возьмем для примера Умревинский острог, территория которого вместе с прилегающей местностью уже довольно хорошо изучена в ходе наших археологических экспедиций. С земледельческим промыслом с его территории связан целый ряд находок. Среди них – обломки сельскохозяйственных орудий, тара и посуда для приготовления растительной пищи, а также уникальная металлическая форма для выпечки из металла. Это изделие представляет собой округлую чашу с массивным внешним бортиком на трех выступающих ножках, отлитую из черного металла. Объем емкости соответствует размерам (33 см – чуть больше 1 фута, введенного Петром I) каравая или высокого пирога (кулебяки). Часть металлических ножек-подпоров чаши для выпечки со временем была утрачена. Однако в целом этот предмет второй половины XVIII столетия мало чем отличается от тех металлических форм для выпечки, что использовались еще в конце XIX – начале XX вв. Следует подчеркнуть, что такие артефакты пока еще крайне редки для археологии русского времени в Сибири. Необходимо так же отметить, что форма умревинской металлической формы для выпечки очень близка к зарубежным аналогам. Поэтому на ее примере нельзя исключать европейские заимствования и кулинарном деле, которые стали активно проникать не только в России, но и в Сибирь еще с начала XVIII века.

Сергей Исаев

Исследование выполнено в рамках Госзадания НИР ИАЭТ СО РАН FWZG-2022-0005.

- Подробнее о Артефакты сибирской пашни

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии