В России научились существенно снижать стоимость производства военной техники. Впервые Минобороны приняло на вооружение отдельно взятую машину – ранее это делалось только в составе целых комплексов. Речь идет о новой модификации тягача для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Машина оказалась дешевле на 25% за счет исключения из цепочки посредников, за которыми стоят бывшие крупные чиновники Минобороны.

За сообщением Ростеха о модернизации транспортной машины для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400, которое прошло практически незамеченным, стоит чисто российская история, характеризующая положение дел в оборонном комплексе, продукция которого могла бы обходиться бюджету намного дешевле.

Предприятие холдинга «Авиационное оборудование» получило согласование конструкторской документации и приступило к серийному производству новой транспортной машины (ТМ), предназначенной для перевозки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 и С-400. Новая машина оказалась на 25% дешевле той, что производилась ранее по гособоронзаказу на «Брянском автомобильном заводе». Именно это и является ключевой новостью.

«Этому предшествовала долгая борьба между нынешними чиновниками Минобороны и бывшими, которые являются акционерами ЗАО «БАЗ», - пояснил «Эксперт Online» осведомленный источник одного из оборонных предприятий. – Просто ранее эта машина поставлялась с большими задержками, ввиду чего тот же производитель ЗРК С-300 и С-400 завод «Старт» периодически срывал сроки по оборонзаказу. Кроме того, она стоила намного дороже, поскольку поставлялась с завода через посредников – ЗАО «БАЗ», за которым стоят бывшие крупные чиновники Минобороны. Нынешним это надоело и они даже сами стали подгонять завод «Старт» к производству новой, более дешевой модели транспортной машины».

Первые поставки ТМ в войска планируются уже во второй половине 2015 года. Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина (НПП «Старт»), входящее в холдинг «Авиационное оборудование», уже приступило к серийному производству новой модификации транспортной машины «5Т58-2 исп. 5». Модернизация транспортной машины проводилась в 2013 году за счет собственных средств предприятия. Предыдущая версия ТМ размещалась на тягаче производства брянского завода БАЗ и полуприцепе МЗКТ брянского и минского заводов соответственно. В ходе модернизации они были заменены на аналогичные машины, которые выпускают на предприятиях Урала. Собственно, главной целью замены и было снижение себестоимости ТМ на 25% за счет разницы в ценах комплектующих и уменьшения транспортных издержек.

«Прежняя машина была создана для различных целей, ее мощность позволяла перевозить различные виды вооружений, - пояснил «Эксперт Online» заместитель генерального директора завода «Старт» Виктор Дьячков. – Но непосредственно для С-300 и С-400 эти мощности избыточны. За счет большого веса, например, поглощалось много топлива. Новая модель, помимо экономичности, еще и более маневренна, так что она будет более конкурентоспособна и на внешнем рынке».

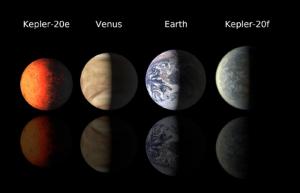

Российские комплексы систем С-300 и С-400 поставляются в большом количестве в несколько стран мира, основной покупатель – Китай. Ввиду политических осложнений сорвались поставки в страны Ближнего Востока, в частности, в Иран. Поставки в другие страны не состоялись, в том числе ввиду высокой стоимости зенитных комплексов.

Теперь эксплуатационные характеристики ТМ для С-300 и С-400 претерпели качественные изменения – нагрузка на ось уменьшилась в два раза, что позволяет комплексу свободно передвигаться по всем видам дорог, в том числе по пересеченной местности. Также на 35% был снижен расход топлива при эксплуатации машины.

«По сути, впервые в России удалось поставить на вооружение отдельно взятую машину. Общая практика такова, что на вооружение ставят комплексы целиком – это и локаторы, и машины обслуживания, само оружие и прочее, - пояснил источник одного из оборонных предприятий. – Здесь же сыграло на руку противостояние нынешних чиновников Минобороны с прежними, «Старту» попросту пошли навстречу и сделали исключение».

Таким образом, летом 2014 года ТМ для С-300 и С-400 успешно прошла межведомственные испытания, в ходе которых комиссия Минобороны официально признала, что новая модификация ТМ превосходит по характеристикам и эксплуатационным свойствам предыдущую версию. В конце 2014 года конструкторская документация прошла необходимые согласования, и НПП «Старт» получило разрешение на серийное изготовление ТМ «5Т58-2 исп. 5». Контракт на поставку транспортных машин для Минобороны заключен на период 2015–2016 годов. Первая партия новых ТМ поступит в армию уже во второй половине 2015 года.

«Поддержание на высоком уровне государственного оборонзаказа позволит предприятию стабильно развиваться и дальше, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, – говорит генеральный директор холдинга «Авиационное оборудование» Максим Кузюк. – На сегодня производственные мощности «Старта» загружены полностью, но в текущем году объемы производства предприятия значительно вырастут, в том числе за счет изменения подхода к технологии сборки, который мы сейчас прорабатываем».

Но брянский завод без заказов не останется. Как сообщается на сайте предприятия, машины семейства «БАЗ» «несут службу» в вооружённых силах России и за рубежом. На них смонтированы такие известные системы вооружения, как тактические ракетные комплексы «Луна», «Точка», «Ока», противокорабельный ракетный комплекс «Редут», зенитно-ракетный комплекс «Оса», реактивная система залпового огня «Ураган», а также радиолокационные комплексы, командные пункты, пусковые установки и прочее. Всего за полувековую историю «БАЗ» на нем серийно изготовлено около 11 тысяч единиц шасси и тягачей, на которых смонтировано свыше 40 образцов вооружения и военной техники, состоящих на снабжении не только Вооружённых Сил России, но и армий более чем 20 иностранных государств.

«Это типичная проблема для российского оборонно-промышленного комплекса, когда бывшие чиновники и даже боевые генералы становятся посредниками на предприятиях, - пояснил «Эксперт Online» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. – В последнее время Минобороны решило бороться с этим кумовством, и пример «Старта» можно считать одной из первых ласточек этой борьбы. Она осложняется тем, что среди военных есть некое братство: кто-то с кем-то еще вчера сидел на одной броне, поэтому и круговая порука. С уверенностью могу сказать, что аналогичная история почти со всеми видами вооружений. Если устранить этих незримых посредников, то весь бюджет России можно сэкономить до 10% только на производстве вооружения. Не говоря уже о том, что наше оружие при этом получит за счет удешевления конкурентное преимущество при экспортных поставках».

Кстати, по словам источника в Ростехе, недавний визит министра обороны Сергея Шойгу в Иран был связан в том числе с переговорами на поставку новых, модифицированных комплексов для С-300 и С-400.