В Узбекистане на плато Суффа стоит камень. На нем надпись: «Волею партии, желанием народа здесь будет сооружен радиотелескоп. Заложен в мае 1981 года». После распада СССР проект остался в ведении Узбекской академии наук и был заморожен. И вот теперь 35 лет спустя российские и узбекские физики вновь заговорили о строительстве радиотелескопа.

Так что же происходит с наукой на постсоветском пространстве? В Средней Азии, Украине, Крыму? Об этом научный журналист Ольга Орлова беседует с докт. физ.-мат. наук, ведущим научным сотрудником Института прикладной физики РАН и Физического института им. Лебедева РАН, вице-президентом Всемирной ассоциации научных работников Вячеславом Вдовиным.

Вячеслав Фёдорович Вдовин родился в 1956 году в городе Бор Горьковской области. В 1978 году окончил Горьковский политехнический институт. Еще студентом начал работать в институте прикладной физики АН. Прошел путь от лаборанта до ведущего научного сотрудника. В 1993 году защитил кандидатскую диссертацию. В 2006 году получил степень доктора наук по специальности «Приборы и методы экспериментальной физики». С 2008 года работает по совместительству ведущим научным сотрудником в Астрокосмическом центре ФИАН, сотрудничая с группами, развивающими проекты космических и наземных радиотелескопов «Миллиметрон» и «Суффа». С 2006 по 2011 год возглавлял профсоюз работников РАН. Сейчас руководит Нижегородской организацией академических профсоюзов. В 2008 году избран вице-президентом Всемирной федерации научных работников. С 2013-го — член Комиссии по общественному контролю за реформой в сфере науки.

Радиотелескоп в Узбекистане

— Вячеслав, Вы возглавляли научную делегацию, которая поехала в Узбекистан обсудить возрождение проекта в Суффе. Зачем понадобился радиотелескоп в Узбекистане?

— Я возглавлял экспедицию трех организаций — ИПФАН, ФИАН и Нижегородского технического университета — с целью исследования астроклимата и формирования новых задач, поскольку, действительно, Вы правы, за 35 лет много чего изменилось и в понимании объекта исследований, и в технике. И грешным делом я сначала тоже очень сомневался, можно ли там что-то делать. И мы знаем прекрасно, что есть немало оппонентов у этого проекта здесь, в России. Говорят: «Да что вы, ребята? Разве можно?! Там в Узбекистане всё рухнуло». Но я человек практического толка, я люблю посмотреть своими глазами, поэтому мы с удовольствием поехали в Узбекистан и убедились, что на самом деле всё не так плохо, как могло показаться издалека, отсюда из России. Есть группы энтузиастов, возглавляемые Геннадием Ивановичем Шаниным, он сам гражданин Узбекистана, а команда у него интернациональная: узбеки, татары и русские, естественно.

— Они представители Узбекской академии наук?

Да, это Узбекская академия наук. И они все эти 22 года поддерживают активность на этой площадке. Они не дали что-либо растащить, разграбить. Это тоже великое дело. Всё, что было построено, оно оказалось во вполне пригодном состоянии. За эти годы провели экспертизу. В принципе сосчитали, много ли нужно денег на достройку. Деньги вполне разумные. И, на наш взгляд…

— Каких денег потребует этот проект?

— Порядка 50 млн долларов. Это не такие большие деньги, причем, один из моих партнеров, Тайс де Грау, который был директором обсерватории ALMA в Чили, сказал: «Если мне дадут 40 млн, я за 40 дострою». Так что в принципе здесь есть повод поторговаться, подумать. Но наша цель была поисследовать астроклимат, то, что сейчас ведется совместно с нашими узбекскими коллегами. И мы поняли, что, во-первых, сам 70-метровый грандиозный телескоп, который предполагался, что будет работать до очень коротких волн, наверное, один из выводов…

— Вы говорите о том телескопе, который был задуман в 1981 году, когда планировалось строительство?

— Совершенно верно, и теперь этот телескоп 70 м диаметром будет достроен. Надеюсь, что в разумные сроки. Мы ждем этого поручения. И я надеюсь, что всё это будет сделано. Узбекская сторона, по крайней мере, готова внести свой вклад. У них тоже есть некая роль: они должны обеспечить инфраструктуру. Инфраструктура уже сейчас развивается. Хотя, конечно, не без проблем, но, тем не менее, энергетика, по крайней мере, подведена, дороги…

— Но глядя из Москвы, кажется, что никакой инфраструктуры в тех местах нет и быть не может. До нас доходят такие вести. Всё, что осталось от Советского Союза, должно быть разрушено, поддерживать не на что, и как там можно такой проект затевать, который и в условиях Центральной России очень непросто было бы сделать? А на что же Вы надеетесь?

— Отчасти Вы правы. Проблемы большие, серьезные. Но тут некоторый элемент везения. Дело в том, что плато Суффа находится в пограничной зоне между Узбекистаном и Таджикистаном. И там хорошо налажена инфраструктура в силу того, что есть военные, есть пограничники, есть надежная охрана. То есть там всё построено. И для них, в общем-то, сделана и энергетика, и дороги, и всё остальное. Есть мелкие проблемы, но на уровне… водопровод, который был построен в советские годы, — его надо менять. Сейчас эти работы ведут. Есть проблемы с общестроительными работами. Но, повторюсь, проект готов, проект может быть реализован. И если будут соответствующие вложения и с нашей стороны, и с узбекской, проект представляется весьма реалистичным.

— А в чем Ваш научный интерес? Ведь у нас есть радиотелескопы на территории России.

— Есть особенность того, что произошло с астрономией за последние годы. Астрономия, как мы знаем, здесь пример очень хороший: наши партнеры из специальной астрофизической обсерватории на Кавказе в Нижнем Архызе. Есть радиотелескоп, работающий до длин волн примерно 3 мм. Есть оптический телескоп БТА. А вот всё, что между ними, то, что сейчас называется модным словом «терагерцовые волны», — оно сейчас стало полем большого интереса астрономов, но на самом деле оно пока не покрыто. И инструментов этого диапазона в России на сегодня нет, просто не существует. Наиболее близкие к нему — это инструменты МВТУ им. Баумана здесь под Дмитровым. Но это небольшие зеркала 7,5 м.

И астроклимат — как раз то самое поглощение в атмосфере — слишком велико в Подмосковье. И вести астрономические наблюдения отсюда почти невозможно. Нужно оторваться от этой атмосферы, от влияния поглощения воды и других компонент. И поэтому всегда терагерцовые астрономы норовят либо улететь в космос (этим занимается наш проект «Мил-лиметрон» в ФИАН), либо забраться на шар (этим тоже мы занимались на Шпицбергене с нашими партнерами из Италии), либо уйти куда-нибудь в горы. Атакама — 5 км с лишним высота — и там атмосфера достаточно хороша для этого диапазона. У нас в же в России, к сожалению, с этими километрами получается плохо. И вот наша команда занималась поиском мест, где же можно поставить терагерцовый телескоп.

Так вот, к сожалению, то плато Суффа на самом деле оказалось не очень продуктивным для этого диапазона. Оно, представляете, что-то вроде чаши. И влага, которая стекает с гор, всё равно покрывает это поле, и, соответственно, терагерцовые наблюдения там неперспективны.

Мы даже, более того, уже сформулировали рекомендацию конструкторам, что не нужно вылизывать качество поверхности 70-метрового зеркала до состояния такого, что можно наблюдать на длине волны в 1 мм. Дело в том, что качество шероховатости должно быть соизмеримо с длиной волны, вернее, во много раз меньше. Поэтому, когда мы говорим про длину волны в 1 мм, мы должны обеспечить микронные точности поверхности.

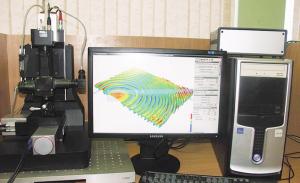

Ясно, что на 1 мм наблюдать с самого нагорья Суффа бессмысленно. Нужно чуть-чуть подняться на соседние горки. И это совсем несложно — метров 500. Но зато там атмосфера почти наверняка прозрачная. Но это мы сейчас будем измерять с нашими партнерами из Узбекистана. Мы оставили им прибор. Они сейчас с этим прибором заберутся на эти горы и посмотрят, куда можно затащить не очень большой телескоп терагерцо-вый. То есть, понимаете, эта обсерватория будет скорее всего не с одним инструментом, а будет целый ряд инструментов, один из которых, я надеюсь, будет в более высокочастотном диапазоне.

— А за чем там будут наблюдать? Что будут искать?

— Наблюдать здесь очень много чего можно. Особенно если удастся как-то расправиться с влиянием атмосферы. Я сам не астроном, поэтому я только с большим вниманием слушаю наших астрономов, и я поражаюсь, как взрослые люди могут быть такими дивными фантазерами. Но мне очень хочется помочь в реализации этих фантазий. И я стараюсь заниматься разработкой аппаратуры, которая позволит это сделать. Одна из моделей, которая меня очень впечатлила: наши астрономы утверждают, что не все черные дыры есть черные дыры, а некоторые из них — кротовые норы. А кротовая нора — это не просто нора, это окошко в чужую вселенную. И вот Вы представляете, как заманчиво создать инструмент, который заглянет в чужую вселенную?!

— Вы хотите сказать, что на плато Суффа могут быть наблюдения такого типа? Там же наблюдения другого типа должны быть?

— Не совсем так. Там, конечно же, обширный перечень для этого инструмента задач, которые будут решаться сугубо на нем. И с этой задачей это никак не связано. Но есть другой проект, весьма амбициозный на сегодняшний день, который ведет Физический институт имени Лебедева со всей нашей космической отраслью. Он включен в космическую федеральную программу. То есть это проект «Миллиметрон».

— Но «Миллиметрон» — это же наблюдения из космоса…

— А вот и нет. Особенность «Миллиметрона» состоит в том, что у него есть еще один уникальный режим — режим интерферометра со сверхдлинной базой. Итак, мы имеем «Миллиметрон», находящийся на расстоянии 1,5 млн км, и вы имеете инструмент на Земле, который работает с ним в паре и смотрит на один и тот же объект. Такое потрясающее расстояние между двумя глазами позволяет реализовать фантастическое разрешение, которое, может быть, и даст возможность заглянуть в эту кротовью нору.

Наука экс-СССР

— Теперь я хочу Вас спросить уже как вице-президента Всемирной федерации научных работников: Вы много ездите не только по стране, но и по республикам бывшего Советского Союза и по другим странам. У Вас есть какая-то картина, как сейчас выглядят научные центры на постсоветском пространстве?

— Картина, безусловно, неровная, как она была неровной и в советские времена. Более-менее понятно, что сила науки в регионах была различна.

Понятно, что, скажем, украинская наука имела и имеет высочайший уровень. И Борис Евгеньевич Патон, несмотря на преклонный возраст, обладает уникальным авторитетом во всей Украине. И уровень там совершенно высокий. Мы до сих пор с удовольствием сотрудничаем, общаемся с нашими партнерами и в Киеве, и в Харькове. Но в силу последних событий несколько снизился уровень общения с нашими партнерами, в частности, из Харькова, там слишком неспокойно. Но с киевлянами, скажем, мы продолжаем общение, продолжаем совместные проекты, работаем. То есть это хорошая, добротная наука, которая была, есть и, я надеюсь, будет. Будем им желать успеха. Сейчас, конечно, они переживают не самые простые времена. Будем надеяться, что все-таки это быстро закончится.

Белорусская наука — это тоже замечательный образец. И в советские годы они были больше заточены на прикладные исследования. И они этим сейчас занимаются. Это действительно добротная, хорошая наука. И она, повторюсь, как была, так и осталась в очень хорошем состоянии.

Есть ряд республик, где науку очень серьезно потрепали, очень серьезно ущемили. Это, кстати сказать, и наш любимый Казахстан, и Грузия. То есть там были серьезные проблемы. Но там проблемы связаны где-то, может быть, с не очень разумной политикой, чаще это связано с проблемами финансирования. Поэтому тут есть сложности.

Прибалтика. Мы с ними довольно много работали. И, более того, сейчас продолжаем общаться. Сейчас продолжаем взаимодействовать. С Прибалтикой произошло то, что примерно с Германией, когда их объединили: то, что было востребовано и вписывалось, было вписано, а то, что было не очень хорошо, то умерло.

— Что в прибалтийских республиках в научном смысле развивается?

— Те люди, с кем мы работали, — это была и техника СВЧ, это было всевозможное приборостроение. Эти люди все сохранились. Каунас, Вильнюс… Они нашли рынки на Западе и вполне себе существуют, причем вполне разумным образом. Особо мне хотелось бы остановиться на Средней Азии. Я подробно Вам рассказал…

— Пока, наверное, про Среднюю Азию знаем меньше всего, что происходит с учеными там.

— Про Узбекистан я Вам уже сказал. Здесь очень важно, чтобы Россия не ушла. Потому что если мы бросим этих людей, то это будет большой грех на нашей совести. Нельзя их бросать! И я думаю, что мы здесь все-таки достигнем понимания. Все-таки, понимаете, Узбекистан — это наиболее светская страна Средней Азии. И мне кажется, что нельзя оттуда уходить даже по геополитическим соображениям. Наука связывает людей. Наука и есть тот мостик, который позволяет достичь взаимопонимания. Мне кажется, это ее важная роль.

Так вот, есть еще одно место, которое я своими глазами видел, — это Киргизия. И Киргизия, конечно, — это бедная республика, там была куча революций. Мы получили вместе с нашими киргизскими партнерами… Это был 2004 год, и это был совершенно потрясающий успех в том, как мы истратили всего 300 тыс. долларов. В общем, по московским меркам копейки. Мы заявили, что мы построим на берегу Иссык-Куля обсерваторию, которая будет заниматься исследованием озоновых линий в атмосфере (это атмосферная обсерватория, не астрономическая), и оснастим ее оборудованием. В итоге эти 300 тыс. долларов были поделены между тремя коллективами. Наши киргизские партнеры построили обсерваторию и обеспечили ее инфраструктуру на 100 тыс. Мы, соответственно, идеологию и разработку. И наши партнеры из Росатома — там крепкие коллективы, хорошо оснащенные, в частности, это НИИИС Нижегородский, — за свою скромную толику (я боюсь, что себе в убыток) сделали прибор, который и работает по сию пору.

Конечно, это всё благодаря энтузиазму тогдашнего директора Института физики национальной Академии наук, Токтосуна Орзабаковича Орзабакова. К сожалению, год назад он ушел от нас.

Но дальше, когда я докладывал на коллегии Росатома об итогах этой работы, нам тут же продлили этот грант и дали еще денег, потому что, как же, говорят, так, там две революции за это время произошло, а вы сумели построить, сделать и ввести в строй… Всё строится и всё делается людьми. И эти люди еще пока есть в этих республиках, которые понимают, могут.

Ситуация в Крыму

— Вячеслав, Вы ездили в Крым, известно, что там довольно сложная ситуация сложилась с научными институтами…

— Наши крымские партнеры реально сумели сохранить уровень науки, который там был, сумели сохранить основные инструменты. И мы с ними взаимодействовали и пока они были Украиной, у нас даже буквально два года назад был совместный грант РФФИ и украинского фонда. Но нам было трудно его доделывать, поскольку всё тут развалилось, и здесь вышла некая неудача. Но вместе с тем сейчас времена изменились. Мы, конечно, очень надеялись, что новые времена принесут нам новые возможности раскрутиться, потому что и инструмент в Кацивели, вот этот РТ-22, и уникальный евпаторийский комплекс — это потрясающие вещи. Есть на Кара-Даге инструменты… В общем, мы смотрели с большим оптимизмом. Причем я говорю «мы» — люди, занимающиеся этой отраслью науки.

Но там, Вы понимаете, есть и археология… Чего там только нет. Но, к сожалению, я должен сказать, что переход под российскую юрисдикцию прошел отнюдь не безболезненно. Переходный прошлый год прошел. И выяснилось, что за этот переходный год и наше традиционное российское головотяпство, и вообще объективные сложности привели к тому, что, наверное, у всех на слуху проблема севастопольских институтов.

— Два севастопольских института оказались в бедственном положении. Хотя было же поручение президента на эту тему. Что должно было произойти с этими институтами? На их основе должны были быть образованы российские юридические лица?

— Совершенно верно, да. И они должны были уйти под юрисдикцию ФАНО, как это и произошло со всеми нами. Но, к сожалению, некое, может быть, непонимание, может быть, пассивность руководителей этих институтов привела к тому, что за этот переходный год российские юридические лица не были созданы. Получается так, что уже с января этого года при отсутствии юридических лиц нет механизма выплаты зарплаты, нет механизма получения бюджета.

— То есть с января этого года научные сотрудники не могут получать ни российскую, ни украинскую зарплату? Естественно, их не финансирует Украина. Но, с другой стороны, их не финансирует Россия.

— Нет, ФАНО выделило ресурсы на содержание этих институтов и даже продумало некую схему. Вся коллизия, на мой взгляд, сильно напоминает известную вещь, что дорога в ад вымощена благими намерениями. Было благое намерение найти механизм и профинансировать эти институты. Но реализация была из рук вон отвратительна. Решили, что есть тут у нас в Сочи небольшой институтик, там два десятка человек, давайте мы этому институтику перебросим эти деньги, у них есть юридическое лицо — филиал в Крыму. И все к нему вольются и получат денежки. Дальше всё это было сделано совершенно безобразно с точки зрения, вообще говоря, общения с научными коллективами.

— То есть была придумана временная схема финансирования севастопольских институтов через Научно-исследовательский центр в Сочи Российской академии наук?

— Да, там два десятка человек и довольно специфические сферы деятельности. Поэтому говорить о том, что это какой-то серьезный альянс на перспективу что-то даст, не приходилось. То есть эту схему надо было подать людям так, что, уважаемые коллеги, это временная схема. Пока вы тут создаете, давайте мы хотя бы так вам дадим зарплату. Но руководитель этого сочинского института…

— Руководит институтом Марат Амирханов?

— Да, совершенно верно. Он совершенно бестактным образом пришел и сказал: так, ребята, всё, пишите заявление об уходе оттуда, пишите заявление о приходе ко мне, вы все тут у меня будете, вы у меня будете работать, я вас, пожалуй, не возьму. То есть народ…

— То есть небольшой научный центр решил захватить развитые институты Севастополя.

— Существенно бо́льшие. И эта ситуация сильно напоминала рейдерский захват. И люди, естественно, возмутились. Мы здесь по полной программе, естественно, поддержали наших коллег. И шум в СМИ, который поднят сейчас, услышан на самом верху. Возникнут самостоятельные юрлица. Там есть вариант, что будет одно юрлицо, но не под сочинским филиалом, а будет самостоятельное юрлицо. И они будут существовать так же, как мы. И я надеюсь, что проблемы этих двух институтов будут решены в ближайшее время.

— Но ведь там же есть еще замечательный совершенно Институт археологии в Крыму. У этого института сейчас большие проблемы не только с финансированием и с юридическим статусом, а вообще с дальнейшим существованием.

— Вы совершенно правы. Эта рафинированная ситуация с севастопольскими институтами немножечко затенила и от нашего внимания, и, кстати, от внимания нашего профсоюза в Крыму. Ее возглавляет Александр Кубряков, он сам житель Севастополя, а Вы знаете, что Крым — это два субъекта: Севастополь и Крым. Они идут немножко по разным путям, разные немножко бюрократии, разные решения. И казалось, что крымские институты — а их там больше десятка — решат свои проблемы разумным образом. Вроде там всё как-то улаживалось. А вот с Севастополем вышла накладка. Так вот, сейчас мы взглянули, оказывается, всё действительно не так, и не только с Археологическим институтом, про что Вы сказали. У всех есть трудности, причем пошел некий передел этого имущественного комплекса. Этот комплекс был закреплен за Украинской академией наук. А теперь заповедник там… какие-то эти наши то ли сель-хоз там хочет прибрать, то ли еще кто. То есть, в общем, началось растаскивание этих объектов.

Я очень надеюсь, что и здесь мы тоже разберемся с этой ситуацией, постараемся донести ее до властей и не дадим это растаскивание, эту ликвидацию осуществить по факту. Хотя «напряженка» определенная есть. Я очень надеюсь, что здесь мы просто будем работать плотно с нашими крымскими коллегами. Меня это тоже очень пугает, что всё это может быстро разбежаться по разным министерствам и ведомствам, а дальше всё что угодно.

— По Вашему опыту поездок в другие страны: в каких странах ученым жить лучше всего?

— Итак, если оборудование и деньги, то США. Если условия для жизни, то Франция и Испания. Условия для работы — Швеция и Финляндия. Но вообще-то дома лучше.

— Поскольку вся Ваша жизнь связана с научным приборостроением, расскажите, какой самый странный или удивительный научный прибор Вы встречали в своей жизни?

— Наверное, левитирующей лягушкой никого не удивишь, а я бы хотел предложить интересную вещь. По-моему, и у нас в «Экспериментаниуме»… но я видел в Парижском музее науки экспериментальную модель черной дыры. Это такая воронка, в которую запускаешь монетку, она бежит по кругу и исчезает. Замечательный аттракцион. Никогда деньги не возвращаются.

— Ваша научная мечта?

— Научная мечта — чтобы все-таки «Суффа» заработала. И на ней был наш прибор. И чтоб «Миллиметрон» полетел. И мы стояли в Байконуре и смотрели, как он взлетает.