Разработчики программного обеспечения имеют самую высокую прибыльность на российском рынке, в то время как у интеграторов этот показатель гораздо ниже. Глядя на это, интеграторы стараются сами стать производителями софта и востребованных ИТ-решений.

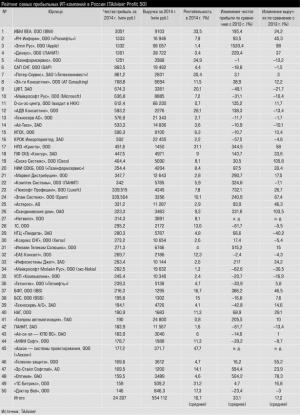

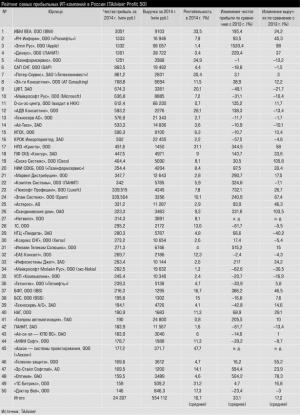

Богатые на российском ИТ-рынке становятся еще богаче. Это выявил первый рейтинг прибыльности российских ИТ-компаний, составленный российской информационно-аналитической компанией TAdviser. Она проанализировала официальную отчетность 500 крупнейших российских компаний, занимающихся разработкой, внедрением или дистрибуцией ИТ-продуктов, выявила их чистую прибыль, выручку, рентабельность и составила соответствующий рейтинг 50 ведущих компаний на российском ИТ-рынке Tadviser Profit 50 (см. таблицу).

Рейтинг самых прибыльных ИТ-компаний в России (TAdviser Profit 50)

Рейтинг самых прибыльных ИТ-компаний в России (TAdviser Profit 50)

Аналитики пришли к выводу, что при общем снижении объемов российского ИТ-рынка ключевые его игроки все же заметно увеличивают и чистую прибыль, и рентабельность. По данным Tadviser, общее значение чистой прибыли ИТ-компаний, вошедших в рейтинг, по итогам прошлого года увеличилось на 33% — с 18,3 до 24,3 млрд рублей (под чистой прибылью аналитики подразумевает часть валового дохода, которая остается в распоряжении компании после формирования фонда оплаты труда и уплаты налогов, отчислений, обязательных платежей в бюджет, в вышестоящие организации и банки). Улучшилось и среднее значение рентабельности: в 2014 году оно увеличилось на два процентных пункта по сравнению с 2013-м — с 8,7 до 10,7%. Таким образом, указывают в TAdviser, 2014 год нельзя назвать для российской ИТ-индустрии слишком сложным. Хотя есть и тревожные моменты: исследование зафиксировало общее падение выручки — оно составило 17,2% (с 473 до 554 млрд рублей).

Кто в ИТ всех прибыльнее

Согласной рейтингу, самой прибыльной ИТ-компанией в России стала дочерняя компания мирового гиганта IBM — ООО ИБМ ВЕА. Ее чистая прибыль за прошлый год превысила 3 млрд рублей, это почти на 200% больше, чем в 2013 году; выручка же увеличилась почти на 25%, более чем до 9 млрд рублей, а рентабельность составила целых 33,5%.

В российском офисе IBM результаты рейтинга комментировать не стали. Скорее всего, на показатели оказали влияние скачки курса рубля, а также организационные изменения в компании. То же относится и к российской «дочке» американского гиганта Apple, занявшей третью строчку рейтинга. «Показатели российских представительств иностранных компаний, таких как IBM и Apple, в топ-5 нашего рейтинга оценивать сложно, — прокомментировал для “Эксперта” Александр Левашов, главный редактор TAdviser.ru. — Многие сделки на покупку их продуктов российские корпоративные заказчики заключают напрямую с иностранными офисами, в частности с европейскими. Поэтому перевод части операций из иностранной юрисдикции в Россию или обратно может вызывать значительные колебания выручки и прибыли».

Второе место в рейтинге заняла компания «РН-Информ», которая принадлежит «Роснефти» и относится к ярким представителям так называемых кэптивных, или дочерних, ИТ-компаний крупных корпораций. Чистая прибыль этой компании в 2014 году составила свыше 1,3 млрд рублей — на 90% с лишним больше, чем годом ранее, а выручка подскочила на 45%, до 16,9 млрд рублей.

Очевидно, что такие впечатляющие финансовые показатели «РН-Информ» позволила достигнуть близость к ее небедной материнской компании. «Относительно высокий показатель рентабельности дочерней компании “Роснефти”, занятой выполнением многочисленных ИТ-заказов своей материнской корпорации. выглядит довольно странным, — рассуждает Александр Левашов. — Обычно ИТ-“дочки” крупных корпораций работают с рентабельностью, близкой к нулю. В случае с “РН-информ”, возможно, имеет место некорректная тарификация ее услуг для “Роснефти”. Насколько мне известно, “Роснефть” намеревалась пересмотреть тарифы, по которым размещает заказы у “РН-информ”».

Четвертое место в рейтинге самых прибыльных ИТ-компаний России занимает компания «Дихаус», которая входит в группу ЛАНИТ и является одним из ведущих российских дистрибуторов цифровых устройств и аксессуаров. Компания показала рост выручки на 37% (сказалось изменение курса рубля), до впечатляющих 39 млрд рублей. И даже при скромной рентабельности в 3,7% показала сравнительно высокую прибыль — 1,3 млрд рублей.

Пятое место заняла компания «Газинформсервис», основным клиентом которой является «Газпром». Ее чистая прибыль в прошлом году скакнула на целых 229% по сравнению с 2013-м и составила более 1,2 млрд рублей. «“Газинформсервис” — наиболее интересная компания в первой пятерке нашего рейтиyга, — рассказывает Александр Левашов. — Ее доминирующий клиент — “Газпром”, и несколько лет назад “Газинформсервис” разработала для него отраслевые стандарты в области информационной безопасности, что в дальнейшем позволило ей стать крупным подрядчиком газовой монополии по этой теме».

Интеграторы становятся разработчиками

Исследование позволило не только выявить самые прибыльные ИТ-компании на российском рынке, но и отследить примечательные тренды, ответив на важный вопрос: какой тип компаний на ИТ-рынке сейчас наиболее рентабелен?

Анализ показал, что наиболее рентабельны на нашем рынке сейчас производители программного обеспечения и ИТ-продуктов. В среднем показатели их рентабельности достигают 20%. Выдающиеся показатели — свыше 30% по итогам прошлого года — показал российский разработчик ИТ-решений для телекома «Петер-Сервис», свыше 20% рентабельности продемонстрировала компания ЦФТ (Центр финансовых технологий — решения для банков, ритейла и проч.), а рентабельность известного российского разработчика систем проектирования, компании «Аскон», и вовсе составила почти 50%.

На этом фоне контрастом выглядят гораздо более слабые показатели интеграторов, рентабельность которых в лучшем случае достигает 5–6%. «Многие из крупнейших интеграторов по объему выручки не смогли показать в официальной отчетности достаточную прибыль для попадания в топ-50 самых прибыльных ИТ-компаний на российском рынке, — отмечает Александр Левашов. — А некоторые из них и вовсе закончили 2014 год с убытком. Например, это относится к “Энвижн Груп”, которая зафиксировала чистый убыток в размере 1,6 миллиарда рублей при выручке 14,3 миллиарда рублей».

Действительно, в последнее время бизнес крупных российских интеграторов находится под ударом прежде всего из-за того, что крупные мировые и российские производители ИТ-продуктов стараются напрямую работать с потребителями, минуя посреднические услуги интеграторов. Безусловно, услуги последних очень удобны для заказчика, так как интегратор способен наиболее полно оценить потребности пользователя и адаптировать под него ИТ-продукт от зарубежного вендора. Но за это они берут дополнительную плату, за которую не прочь побороться сам производитель.

В связи с этим достаточно вспомнить действия лидера рейтинга компании IBM, которая за последний год прекратила партнерские отношения с рядом крупных российских интеграторов, в числе которых КРОК, ЛАНИТ, «Энвижн Груп». В IBM посчитали, что они сами могут обслуживать крупных потребителей своих услуг и не хотят делиться доходами от их интеграции. Как следствие, IBM стал активнее предлагать свои продукты напрямую. В частности, в феврале и в мае компания открыла крупные клиентские центры в Москве и в Казани. А в прошлом году напрямую заключила крупный контракт (3 млрд рублей) на поставку своего оборудования и услуг со Сбербанком. Раньше IBM поставляла Сбербанку оборудование через интеграторов, но потом было проведено расследование, которое показало, что, например, серверы IBM продавались Сбербанку с четырехкратной наценкой, и это, по словам представителей IBM, их очень удивило.

Глядя на такие действия международных компаний, крупные российские интеграторы со своей стороны пытаются не только внедрять чужие ИТ-продукты, но и разрабатывать свои. «В дальнейшем, на наш взгляд, разница в прибыльности сегментов производителей и интеграторов будет увеличиваться, поэтому стоит ожидать, что интеграторы, буквально чтобы остаться на плаву, будут стараться развивать собственные продукты и стремиться в сегмент разработчиков. Отдельные примеры такой миграции есть уже сегодня», — прогнозирует Александр Левашов.

«В нынешних условиях правильная стратегия для российских интеграторов — развитие своих собственных продуктов, это позволяет увеличить маржинальность проектов, а также привязать к себе заказчика на более длительную перспективу, — соглашается Сергей Корнеев, президент группы компаний “Техносерв”. — Например, наша компания активно работает в этом направлении. В прошлом году мы создали свой инновационный центр в Сколкове, куда перевели команды по разработке собственных продуктов, всего около 120 человек. На этой базе была создана наша новая компания “Технософт”. Ее основная задача — разработка и выведение на рынок собственных программных продуктов для отраслевых рынков, оказание услуг технической поддержки и обслуживанию своих решений. Сейчас в портфеле “Технософта” 15 готовых продуктов и пять — на стадии бета-тестирования в направлениях телекоммуникации, информационных систем, комплексных систем безопасности и биометрии».

Импортозамещение в действии

Интересно, что новое исследование демонстрирует также разную динамику прибыльности у российских и у иностранных участников нашего ИТ-рынка. Да, некоторые зарубежные компании, та же IBM, за последний год увеличили свою прибыль в России. Однако многие иностранцы, наоборот, отчитались о сокращении прибыли. Например, размер прибыли компании SAP в России в прошлом году упал почти на 19%, более чем на 30% сократилась прибыль Microsoft.

Международные исследовательские компании обращают внимание, что за последнее время доля продуктов российского производства во многих сегментах российского ИТ-рынка действительно начинает расти. В первую очередь это связано с изменением курса рубля, в результате чего цена на продукты и услуги российских производителей стала более привлекательной по сравнению с зарубежными. Так, международная исследовательская компания IDC этой осенью представила отчет одного из самых быстрорастущих сегментов российского ИТ-рынка — сектора облачных услуг. Исследование констатировало, что в 2014 году его объем составил 336 млн долларов, что на 38% больше показателей 2013-го. В IDC отмечают, что именно сейчас в этом быстрорастущем сегменте рынка у российских производителей появился шанс укрепить свои позиции. «Microsoft, Salesforce и IBM были лидирующими поставщиками облачных услуг на российском рынке, но стоит отметить, что доля российских провайдеров облачных услуг может увеличиться в ближайшее время, — говорится в отчете IDC. — Многие из них попытались заморозить рублевые цены на свои сервисы, сделав таким образом их более привлекательными для местных заказчиков. Определенные преференции, которые планируется предоставлять отечественным поставщикам в рамках инициатив по импортозамещению, также дают шанс российским компаниям увеличить долю на рынке».

В частности, значимым шагом поддержки российских производителей программного обеспечения стало подписанное в середине ноября постановление российского правительства о запрете использования иностранного софта в государственных организациях. Как российские производители, так и потребители ПО, восприняли этот шаг позитивно. «Это правильный шаг, — комментирует Денис Кутергин, сооснователь онлайн-сервиса бытовых и бизнес-услуг Youdo.com. — Государству не обязательно поддерживать отечественные компании только налоговыми льготами или грантами. Дело даже не в том, что сейчас национальный тренд на импортозамещение. В России есть аналоги большинства западных софтверных продуктов, но им сложнее конкурировать с более крупными и известными западными компаниями за участие в госзаказах».

Воодушевленные мерами господдержки, многие российские производители нишевых ИТ-продуктов начали говорить, что они успешно теснят иностранцев. Например, российская компания GoodsForecast (входит в группу компаний Forecsys), поставляющая на рынок программные продукты для оптимизации цепочек поставок, недавно отчиталась об удачном продвижении своей системы GoodsForecast.OSA, которая адресована в первую очередь ритейлерам и относится к так называемому типу систем мониторинга упущенных продаж (системы OSA — OnShelfAvailability). Такое информационное решение помогает оперативно анализировать ассортимент представленных в торговом зале товаров. Согласно исследованиям, если покупатель в нужный момент не находит на полке привычный ему продукт, то в 47% случаев он вообще не совершит покупку (или передумает, или купит товар в другом магазине, или отложит на неопределенный срок), что оборачивается для торговой компании ощутимыми потерями.

Российское решение направлено на то, чтобы в результате мониторинга привычный для покупателя товар всегда находился в торговом зале: система построена на оригинальной методике анализа статистики продаж с касс магазинов, в результате чего появляется оперативная информация об отсутствии того или иного привычного для покупателя продукта на полках. Одна из важных особенностей системы — менеджеры получают не просто информацию о представленности товаров и упущенных продажах, но и анализ причин дефицита в каждом конкретном случае, что позволяет гораздо эффективнее принимать управленческие решения. Система GoodsForecast.OSA в этом году уже была внедрена в сети супермаркетов «О’Кей», где она потеснила схожую систему от известного американского производителя. «Иностранная система обходилась заказчику гораздо дороже, а по функционалу и точности наше решение не только не уступает, но по некоторым параметрам превосходит зарубежные аналоги», — рассказывает Сергей Котик, директор по развитию GoodsForecast. По его словам, оборот компании в нынешнем году увеличился почти вдвое. При этом потенциал применения подобных решений достаточно высок: в России сейчас порядка 700 сетей розничных продаж товаров повседневного спроса, и лишь единицы из них используют какие-либо инструменты для анализа упущенных продаж, а грамотная работа с представленностью товаров, как демонстрирует зарубежный и российский опыт, приводит к заметному увеличению объемов реализуемой продукции. Таким образом, российский разработчик рассчитывает на многократное увеличение своих оборотов в ближайшем будущем и, соответственно, на рост прибыли.