Космический "Нобель"

Продолжаем отслеживать предшественников нынешних нобелевских лауреатов. В этом году «Нобеля» по физике вручили за вклад в развитие космологии и открытие новых астрономических объектов. Надо признать, что астрономия не очень часто оказывается во главе списка кандидатов на премию. А премия за открытия новых объектов в далеком космосе вручалась и того реже. Но все же такие случаи были и предлагаем вспомнить этих лауреатов и их вклад в мировую науку.

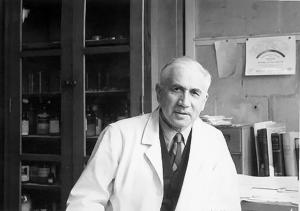

К их числу следует отнести немецко-американского физика-ядерщика Ханса Бете, удостоенного премии в 1967 году «за вклад в теорию ядерных реакций, особенно за открытия, касающиеся источников энергии звёзд». В чем же, собственно, был вклад.

Поначалу Ханс Бете много и успешно занимался квантовой механикой и квантовой электродинамикой. Но, покинув Германию после прихода к власти Гитлера, он, уже в качестве профессора университета Корнелла сосредоточился на ядерной физике. Накануне Второй мировой войны, Бете с коллегами опубликовали серию из трех статей, в которых суммировались основные известные вопросы по ядерной физике. Впоследствии эти труды стали неофициально известными как «Библия Бете».

Но причем тут астрономия, спросите вы. До звезд, на самом деле, оставалось совсем немного. В 1938 году Бете пригласили принять участие в Вашингтонской конференции университета теоретической физики, посвященной как раз энергии звезд. Поначалу он не хотел ехать, поскольку это было не совсем в области его научных интересов. Но коллеги убедили, что мероприятие будет интересно и ему.

Организаторы конференции подробно изложили то, что было известно о температуре, плотности и химическом составе Солнца и предложили участникам придумать объяснение, что энергия Солнца — результат протон-протонной цепной реакции. Бете, работая в сотрудничестве с Чарльзом Кричфилдом, предложили серию последовательных ядерных реакций, объясняющих происходящие на Солнце процессы. Это был прорыв в понимании процессов протекания термоядерных реакций в массивных звёздах, который, конечно, нельзя прямо отнести к области космологии. Но для более полного понимания свойств и эволюции Вселенной в целом, знание этих процессов тоже необходимо.

Еще ближе к космологии труды физиков, отмеченные Нобелевской премией в 1983 году. Тогда американский астрофизик Уильям Альфред Фаулер получил ее за теоретическое и экспериментальное исследование ядерных реакций, имеющих важное значение для образования химических элементов во Вселенной. А его индийский коллега Субраманьян Чандрасекар (правда, к тому времени давно живший в США) - за теоретические исследования физических процессов, играющих важную роль в строении и эволюции звёзд. Уже в своих ранних работах (в 1930-х годах) Чандрасекар показал, что большие и малые звезды ведут себя по-разному после того, как погаснет их ядерный огонь. С помощью квантовой механики и теории относительности он проанализировал поведение звездного вещества в процессе его сжатия, уделяя особое внимание электронам.

Еще ближе к космологии труды физиков, отмеченные Нобелевской премией в 1983 году. Тогда американский астрофизик Уильям Альфред Фаулер получил ее за теоретическое и экспериментальное исследование ядерных реакций, имеющих важное значение для образования химических элементов во Вселенной. А его индийский коллега Субраманьян Чандрасекар (правда, к тому времени давно живший в США) - за теоретические исследования физических процессов, играющих важную роль в строении и эволюции звёзд. Уже в своих ранних работах (в 1930-х годах) Чандрасекар показал, что большие и малые звезды ведут себя по-разному после того, как погаснет их ядерный огонь. С помощью квантовой механики и теории относительности он проанализировал поведение звездного вещества в процессе его сжатия, уделяя особое внимание электронам.

Если масса звезды достаточно мала, то гравитационное давление, вызывающее сжатие, постепенно уравновешивается внутренним давлением, и звезда достигает положения равновесия при размерах белого карлика.

Однако если масса звезды превосходит определенную величину, то электроны будут постепенно сжиматься до такой степени, что их скорости станут близки к скорости света, условие, называемое релятивистским вырождением. В результате гравитационное сжатие превзойдет противодействующие силы, и звезда будет продолжать сжиматься до невероятно малого размера и огромной плотности. Критическая масса звезды, ниже которой звезда может стать белым карликом, известна теперь как граница Чандрасекара. Она в 1,4 раза превышает массу Солнца.

А вот, если масса звезды в два и более раза превышает массу Солнца, предсказал Чандрасекар, она выделит такое огромное количество энергии, что, превратившись в сверхновую, взорвется. Ее наружная оболочка будет выброшена в пространство, а остаток сожмется до устойчивой нейтронной звезды, не содержащей электрически заряженных электронов и протонов. Плотность такого объекта должна быть порядка 100 млн. тонн на кубический сантиметр.

Когда индиец опубликовал свои расчеты впервые, ему было всего 24 года. Но ждать окончательного признания своих заслуг ему пришлось еще почти полвека.

Определенно вкладом в космологию стоит считать открытие ускоренного расширения Вселенной посредством наблюдения дальних сверхновых, Нобелевскую премию за которое вручили в 2011 году Солу Перлмуттеру, Адаму Риссу и Брайану Шмидту. А теперь Нобелевский комитет отметил вклад Джима Пиблза, описавшего, в частности, процесс образования крупномасштабных структур в ранней Вселенной – галактик и их скоплений.

Два других лауреата - Мишель Майор и Дидье Кело, как известно, награждены за открытие экзопланеты у другой звезды. И надо отметить, что открытие нового типа астрономических объектов приносило автору Нобелевскую премию даже реже, чем заслуги в области космологии. Но, как минимум, один такой пример привести можно.

Это лауреат премии 1974 года Энтони Хьюиш. Хотя назвать его первооткрывателем не совсем корректно.

Началась эта история в 1965 году, когда Хьюиш работал в университете Кембриджа и завершил работу над проектом особого радиотелескопа для приёма и анализа сигналов космических квазаров. Радиотелескоп должен был занимать участок площадью 4,5 акра. На нём планировалось смонтировать 200 километров проводов стоимостью 15 тысяч фунтов стерлингов. Монтаж проводов выполнила группа студентов и аспирантов, занимавшаяся у профессора Хьюиша.

Сигнал, полученный радиотелескопом записывали самописцы, в день получалась тридцатиметровая бумажная лента, покрытая зигзагообразной кривой, чем-то похожей на электрокардиограмму. Эти показания надо было расшифровывать, причем, на тот момент никто толком не знал, как это делать. Приходилось искать и анализировать закономерности в многочисленных зигзагах, да еще и, в виду отсутствия компьютеров, делать это вручную.

Как это часто бывает, основная черновая работа свалилась на плечи лаборантов, в первую очередь на одну из аспиранток Хьюиша – Джоселин Белл. По скромным подсчетам ей пришлось просмотреть и обработать больше 50 километров бумажной ленты. И в итоге, именно она первой обратила внимание на регулярные пики, не похожие на привычные сигналы, регистрируемые радиотелескопом.

Как это часто бывает, основная черновая работа свалилась на плечи лаборантов, в первую очередь на одну из аспиранток Хьюиша – Джоселин Белл. По скромным подсчетам ей пришлось просмотреть и обработать больше 50 километров бумажной ленты. И в итоге, именно она первой обратила внимание на регулярные пики, не похожие на привычные сигналы, регистрируемые радиотелескопом.

Сигнал то исчезал, то появлялся, но когда он был, то пики радиоизлучения шли равномерно, с периодичностью 1,33 секунды между максимумами. Зная периодичность, Белл сумела привязать источник загадочного сигнала к конкретному участку звездного неба. И только тогда сообщила о своей находке научному руководителю.

Хьюиш поначалу счел, что дело в некоей ошибке, а источник сигнала имеет земное происхождение. А когда было подтверждено, что он идет из космоса, стало ясно, что астрономы столкнулись с ранее неизвестным объектом. Их назвали пульсарами. И после опубликования первой статьи о них за авторством Хьюиша и Белл (вышла в 1968 году), начали искать целенаправленно. К 1974 году их число уже измерялось десятками, а в наши дни – тысячами. То есть, пульсары – не какая-то экзотика, а довольно распространенный класс звезд.

К чести профессора, он лично никогда не пытался присвоить всю славу открытия себе, наоборот, в своей Нобелевской речи много раз упомянул ее имя, но решением Нобелевского комитета Джоселин Белл осталась «за бортом» награждения. Несколько лет спустя сама Белл так прокомментировала ситуацию вокруг пульсаров и премии:

«Высказывались предложения, что я должна получить часть Нобелевской премии, которая была присуждена Тони Хьюишу за открытие пульсаров… Я полагаю, что Нобелевские премии потеряли бы свой авторитет, если бы они присуждались студентам-исследователям, за исключением особенных случаев, и я не думаю, что я попадаю в эту категорию».

Что интересно, пульсары «принесли» Нобелевскую премию своим исследователям еще раз – в 1993 году. Это были американские астрономы Рассел Халс и Джозеф Тейлор, обнаружившие новый тип пульсаров – двойные, которые излучают гравитационные волны, предсказанные Эйнштейном. Так, благодаря пульсарам, теория Эйнштейна нашла ещё одно подтверждение, а существование загадочных гравитационных волн было практически доказано. Впрочем, потребовалось еще два с лишним десятилетия, чтобы ученые смогли произвести наблюдения этих самых гравитационных волн с помощью детектора LIGO, что также было отмечено «нобелевкой» по физике в 2017 году. Можно сказать, что премию получили все авторы главных открытий, связанных с пульсарами, за исключением аспирантки Белл. Но, признаем, Нобелевский комитет не раз обвиняли в пристрастности, субъективности и тому подобных грехах. И все равно эта премия остается самой престижной в мире науки.

Сергей Исаев

- Подробнее о Космический "Нобель"

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии