Смерть цвета антрацит

Если бы четвертый всадник апокалипсиса, Смерть на белом коне, действительно появился в нашем мире – его конь скелет был бы с остатками почерневшей шкуры, покрытой токсинами Bacillus Anthracis, а в руках бы он держал устав какого-нибудь ООО. Сибирская язва, этот «уголь» для пламени мировых пандемий будущего официально использовался в государственных программах по разработке биологического оружия не меньше чем в пяти странах, и не смотря на это – вполне может спать в земле недалеко от вашего дома. Знакомьтесь – Смерть цвета антрацит по соседству с вами.

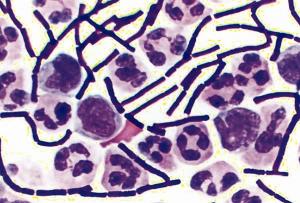

Почему уголь? В переводе с греческого ἄνθραξ антрацит – уголь. Bacillus Anthracis – грамположительная, стержнеобразная бактерия, шириной 1 – 1,2 мкм и длиной 3-5 мкм. Неприхотлива и может быть выращена в питательной среде в аэробных или анаэробных условиях. Существует 89 штаммов этой бактерии и далеко не обо всех вы сможете найти информацию, так же, как и не найдете вы информации о том какой конкретно штамм был найден во вспышке, захоронен в скотомогильнике неподалеку или обнаружен в дикой природе. В год, даже с учетом повсеместно распространенной вакцинации животных в мире происходит по меньшей мере 2000 случаев заболеваний. Но до 20-го века Сибирская язва убивала людей и животных сотнями тысяч.

Сибирская язва встречается во всем мире. Да, да, невозможно найти место – где её никогда не было или не будет. Говоря в общем, её можно отнести к загрязнению окружающей среды. Это зоонозное заболевание, неотрывно связанное с травоядными животными и районами, где они обитают. Человек может заразиться только от животных, продуктов из них, их останков. Бактерия существует в двух состояниях: вегетативном – внутри носителя, и спор – в окружающей среде, почве (носителя нет, или он умер). Поскольку B. anthracis формирует споры, которые могут быть собраны, изолированы и сохранены жизнеспособными в течение десятилетий эти бактерии и выбрали для биологического оружия. Споры являются устойчивыми к высокой температуре, давлению, кислотной среде и ионному излучению, срок жизни при котором они всё ещё могут быть разбужены – более ста лет.

Бактерия создает капсулу, имитирующую иммунную систему хозяина и маскируя себя от макрофагов. Но убивает не сама бактерия, убивают токсины, выделяемые ей. Токсин состоит из трех отдельно производимых белков – защитного антигена, фактора отека и летального фактора. Как это работает? Животное или человек потребляет в пищу загрязненную частичками почвы со спорами траву/продукты животного или природного происхождения с частицами больных животных (мясо, субпродукты, молоко, вода из скважины или колодца, плохо помытые овощи, растения) или вдыхает воздух, в котором споры были распылены или разнесены ветром. После чего споры попадают в слизистую дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Прорастают. Появившиеся бактерии обрастают капсулой, копирующей оболочку иммунных клеток, и мигрируют в лимфоузлы, начиная размножаться и выделять токсины на всём пути следования. Этот процесс вызывает появление карбункулов, очагов серозно-геморрагического воспаления с некрозом и отёками, в соответствии с назначениями своих токсинов. Наиболее частым является заражение через кожу, но, как ни странно, для заражения недостаточно просто взять в руки останки больного животного, бацилла внедряется только через микропорезы или травмы. Это актуально для трёх наиболее изученных штаммов Эймс, Штерн и Воллум, отличающихся типами переносимых плазмид.

Бактерия создает капсулу, имитирующую иммунную систему хозяина и маскируя себя от макрофагов. Но убивает не сама бактерия, убивают токсины, выделяемые ей. Токсин состоит из трех отдельно производимых белков – защитного антигена, фактора отека и летального фактора. Как это работает? Животное или человек потребляет в пищу загрязненную частичками почвы со спорами траву/продукты животного или природного происхождения с частицами больных животных (мясо, субпродукты, молоко, вода из скважины или колодца, плохо помытые овощи, растения) или вдыхает воздух, в котором споры были распылены или разнесены ветром. После чего споры попадают в слизистую дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Прорастают. Появившиеся бактерии обрастают капсулой, копирующей оболочку иммунных клеток, и мигрируют в лимфоузлы, начиная размножаться и выделять токсины на всём пути следования. Этот процесс вызывает появление карбункулов, очагов серозно-геморрагического воспаления с некрозом и отёками, в соответствии с назначениями своих токсинов. Наиболее частым является заражение через кожу, но, как ни странно, для заражения недостаточно просто взять в руки останки больного животного, бацилла внедряется только через микропорезы или травмы. Это актуально для трёх наиболее изученных штаммов Эймс, Штерн и Воллум, отличающихся типами переносимых плазмид.

Инкубационный период для внедрения и поражения лимфоузлов колеблется от нескольких часов до 2-3 дней. После поражения лимфоузлов наступает генерализация процесса, независимо от формы заболевания – кожной, лёгочной или кишечной. Бактерии выбрасываются в кровь. Сотни тысяч и миллионы бактерий на один кубический миллиметр крови вызывают нарушения свертываемости, ацидоз, отказ почек, сильнейшую интоксикацию. Животные начинают истекать зараженной кровью до момента быстрой, но мучительной смерти. Бактерии, содержащиеся в тёмной не сворачивающейся крови при попадании в насыщенную кислородом среду, снова переходят в состояние спор, чтобы спать и ждать следующего носителя.

Данные по летальности колеблются в зависимости от штаммов и формы заболевания, составляя официально 10-20% для кожных и свыше 95% для легочной формы.

Почему это важно? Сибирская язва - заболевание, которое возникло не вчера. О ней есть упоминания в древности даже Ближнего Востока и Египта. Она была известная как «священный огонь», «персидский огонь». Хотя подробное описание клинической картины было сделано только в 1766 году, возбудитель болезни живёт бок о бок с человеком сотни и тысячи лет. Она просыпается и засыпает в зависимости от климата и условий, которые для неё создает человек.

Вот один из ярких примеров: В Ямало-Ненецком округе Сибирской язвы не было с 1941 года. С 2007 года была прекращена вакцинация. В 2016 году – необычно тёплое лето разморозило несколько скотомогильников вековой давности. Вспышка сибирской язвы, падёж скота, человеческие жертвы, привлечение сил армии.

Первые упоминания об этой болезни можно отнести к 1491 году до нашей эры в ранних работах Месопотамии и Книги Бытия. Пятая и шестая египетские казни ярко иллюстрируют основные симптомы сибирской язвы:

Пятая казнь

У всех египтян вымер скот, находившийся в поле, напасть не коснулась лишь евреев. И понял тогда фараон, что Бог заботится о евреях, но заупрямился и евреев всё же не отпустил (Исх. 9:3-7).

Шестая казнь.

После этого Господь повелел Моисею и Аарону взять по пригоршне печной сажи и подбросить её высоко вверх перед фараоном. Так они и сделали, и покрылись тела египтян и животных их страшными язвами и нарывами. (Исх. 9:8-11).

В 29-ом году до нашей эры была написана поэма Вергилия – Георгики, в которой идёт речь о земледелии, плодоводстве и скотоводстве. В её третьем томе он ведёт речь о болезнях скота, проявлявшихся сажей и кровью у овец, крупного рогатого скота, лошадей и диких животных.

Нельзя не упомянуть средневековую эпидемию «чёрной кости», охватившую Европу в 1600-х годах. Погибло по меньшей мере 60 000 человек и «бесчисленно скота и домашних тварей». К сибирской язве относят различные вспышки и более позднего характера, с ростом урбанизации росло и число жертв в 1700 – 1800 речь идёт о 100 000 смертей ежегодно.

В России больных животных закапывали массово и очень давно. Такие места люди называли «моровыми полями». В СССР такие места, как и новые захоронения систематизировали и огораживали, нанося на военные карты. Федеральными законами №4979-1 «О ветеринарии», 52-ФЗ «О сан-эпидем. благополучии населения», 184-ФЗ от 06.10.1999 – Обеспечение надлежащей утилизации и захоронений больных животных отнесено к региональным органам власти. Добавьте сюда дезорганизацию в период 90-х. Умножьте на засекреченные карты и срок жизни спор. Приплюсуйте коррупцию и цены на недвижимость. Возведите в степень штаммов, незарегистрированных вспышек, испытаний биологического оружия (были ли они? и где?), и может быть – вы получите ответ как в старом анекдоте про статистику. Копая скважину или колодец для воды, собирая ягоды или грибы, покупая участок – скотомогильник рядом мог быть, а мог и не быть. 50 на 50.

В России больных животных закапывали массово и очень давно. Такие места люди называли «моровыми полями». В СССР такие места, как и новые захоронения систематизировали и огораживали, нанося на военные карты. Федеральными законами №4979-1 «О ветеринарии», 52-ФЗ «О сан-эпидем. благополучии населения», 184-ФЗ от 06.10.1999 – Обеспечение надлежащей утилизации и захоронений больных животных отнесено к региональным органам власти. Добавьте сюда дезорганизацию в период 90-х. Умножьте на засекреченные карты и срок жизни спор. Приплюсуйте коррупцию и цены на недвижимость. Возведите в степень штаммов, незарегистрированных вспышек, испытаний биологического оружия (были ли они? и где?), и может быть – вы получите ответ как в старом анекдоте про статистику. Копая скважину или колодец для воды, собирая ягоды или грибы, покупая участок – скотомогильник рядом мог быть, а мог и не быть. 50 на 50.

Только сегодня по открытым данным, опубликованным в СМИ, в одной только Московской области находится 39 бесхозных скотомогильника. В 2019 году планировалось выделить почти 20 млн. рублей на их благоустройство и содержание. Но речь, как всегда, идёт о проведении конкурса, и в добавок ко всему – об известных сегодня скотомогильниках. И это только Московская область, которая как житница России или концентрация пастбищ и скота не была известна от слова – никогда. А что в Ростовской области? В других областях? Хочется спросить, а как же коттеджная застройка, растущие города-спутники, что было на их месте 50 лет назад? 100 лет? А что будет если очередным паводком размоет скотомогильник на берегу реки или водохранилища?

Всего говорится о примерно 4000 скотомогильниках в РФ. Но живым остаётся вопрос – о недобросовестности отдельных юр.лиц, которые банально не желая сообщать о падеже скота ликвидируют его самостоятельно, оставляя останки буквально у метро или в соседнем подлеске. И речь идёт о биологически опасном агенте, признанном террористической угрозой в 2001 году в США под номером один.

- Подробнее о Смерть цвета антрацит

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии