В прошлый раз мы говорили о нулевом пациенте с лихорадкой Эбола. История эпидемии "испанки" показывает, что могло произойти, если бы вспышка заболевания не ограничилась затерянными в джунглях деревушками.

Сейчас идёт начало двадцать первого века… Как и столетие назад человечество находит новые возможности и горизонты для глобализации, стирая изоляцию между нами - перенаселением и техническим развитием. Мы раздвигаем её границы за пределы нашего биологического вида, постоянно открывая новые виды в микровселенных нашей планеты и вместе с тем – новые патогены. Снова и снова, бросая им вызов. И если раньше ценой поражения была смерть первооткрывателя, забравшегося слишком далеко в джунгли, то с каждым столетием ставки растут. Всего сто лет назад случайная мутация вируса могла вызвать пандемию с числом жертв в десятки миллионов. Сегодня многие из вас знают или слышали про Лихорадку Западного Нила, Вирус Зика, Эболу или Марнбург, вы читали про историю чёрной смерти, тифа, полиомиэлита, и… «Испанки» - самой массовой по числу заболевших среди современного человечества.

Но как всё начинается? Откуда берётся заболевание, штамм, которого не было до этого? Которым никто не болел. Сегодня мы поговорим о Нулевом пациенте… пациенте с которого началась пандемия Испанского гриппа. 100 лет назад – испанкой переболело более полумиллиарда человек, каждый 10-ый из которых умер.

Сейчас многие спорят, где был его первоисточник и с чем он был связан. В конце 1917 года – военные патологоанатомы во Франции писали о появлении новой болезни с высокой смертностью. Источником могли быть переполненные лагеря военнопленных или госпитали, забитые ранеными. В том же году англичанин Уильям Ролланд, написал статью о вспышке респираторного заболевания, которая началась в Этапле, во Франции. Клод Ханнун, ведущий специалист по гриппу 1918 года Института Пастера во Франции предполагал, что грипп пришёл из Китая в США, где мутировал и попал в Европу. Данные австрийских архивов, говорят о первых вспышках в Австрии, начиная с 1917 года. Сегодня, мы видим, что все они были правы, но лишь отчасти.

Испанка делится на: до и после. До – зафиксированные вспышки заболеваний не имели глобального, массового характера, редко приводили к смертям, вспыхивая лишь в районах с наиболее сложными условиями, в основном связанных с ведением боевых действий. После – заболевание приобрело глобальный масштаб мировой эпидемии, вирус стал заразнее и смертельнее в десятки раз. Сегодня большинство исследований согласны с тем, что один из штаммов гриппа скорее всего присутствовал в армиях многих стран длительное время, но оставался недооцененным, до тех пор, пока не появился новый. Испанский…, тот самый.

Испанка делится на: до и после. До – зафиксированные вспышки заболеваний не имели глобального, массового характера, редко приводили к смертям, вспыхивая лишь в районах с наиболее сложными условиями, в основном связанных с ведением боевых действий. После – заболевание приобрело глобальный масштаб мировой эпидемии, вирус стал заразнее и смертельнее в десятки раз. Сегодня большинство исследований согласны с тем, что один из штаммов гриппа скорее всего присутствовал в армиях многих стран длительное время, но оставался недооцененным, до тех пор, пока не появился новый. Испанский…, тот самый.

Истоки самой смертоносной вспышки относят к 11 марта 1918 года, когда в военном лагере Фэнстон, при Форт Райли, штат Канзас, США, рядовой Альберт Гитчелл проснулся с ломотой в теле, лихорадкой, жаром и болями в горле. Он оделся и собирался приступить к обязанностям, но внезапно понял, что не может нормально передвигаться. Его шатало, он не мог сохранять равновесие. Голова кружилась, а к горлу подступала тошнота. Его соратники заметили его положение и немедленно доставили в госпиталь. Температура тела Альберта составляла 40 градусов Цельсия. Его сотрясал тяжёлый кашель. Лицо синело. Покалывало в кончиках пальцев. Руководство немедленно приняло решение о его изоляции и помещении в карантин.

И, возможно, это уберегло бы миллионы унесённых ветром пандемии душ, если бы Альберт не был поваром в одном из крупнейших военно-тренировочных лагерей США для отправки солдат в Европу, и болел он не первый день. Ему стало плохо ещё вчера, но надеясь легко перенести недомогание «на ногах», он исправно выполнял свои обязанности до сегодняшнего дня.

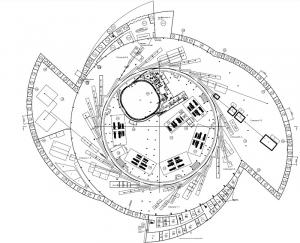

В начале 20-го века в форте располагалось до 50 000 солдат, два кавалерийских полка солдат «Баффало»: 9-ый и 10-ый, между прочим, это были первые регулярные полки из чернокожих. США, не спешило включаться в мировую войну, неспешно готовя свои войска к отправке для «решающих в мировой истории сражений». Лагерь Фэнстон был одним из 16 выделенных для этих целей по всей стране. В нём проходили обучение пехотные дивизии, квартировались сестринские корпуса красного креста. Первыми отбывшими должна была стать 89-я дивизия, весной 1918 года… Как раз в это время и заболел Альберт.

На этот момент лагерем подготовки командовал генерал-майор Леонард Вуд. В разное время этот интереснейший для американской истории человек занимал должности и носил титулы вплоть до военного губернатора Кубы и генерал-губернатора Филиппин. Благодаря его образованию в Гарвардской медицинской школе ему было поручено командование подготовкой не только офицеров и солдат, но и медицинских корпусов. Вуд имел докторскую степень в медицине (1884г.), работал в должности интерна в Городской больнице Бостона. Он, волей случая, мог оказать влияние на ход истории и распространение эпидемии.

Представьте себе: с одной стороны рядовой, заболевший острой респираторной инфекцией, нового смертельно опасного штамма, с другой стороны – персонал врачей, готовивших людей на фронт, лучшие умы и инструкторы под предводительством «Гарвардского терапевта-генерала», за считанные недели до отправки тысяч солдат в Европу, где в окопах их ждут миллионы таких же, но уже усталых и голодных, перенесших ранения, тиф и холеру, где в блиндажах и без того - антисанитария, а госпитали переполнены. Это было бы интригующе, если бы мы не знали, что доктора Форта Райли проиграют эту битву, просто не заметив противника.

Не смотря на изоляцию Альберта Гитчелла, в тот же день в лазарет потянулись пациенты. К полудню их число достигло 107 случаев. К концу недели 522, к концу апреля 1127. Вспышка заболевания не осталась незамеченной. Но прибывшие с проверкой чиновники сочли это пневмонией, вызванной условиями и тяготами солдатской жизни и прерывать отправку на фронт не решились. Больных и подозрительных изолировали - в отдельно размещённые санитарные палатки. Возможно, нам покажется это странным, но только лишь потому, что мы не представляем как, выглядел лагерь изнутри.

Не смотря на изоляцию Альберта Гитчелла, в тот же день в лазарет потянулись пациенты. К полудню их число достигло 107 случаев. К концу недели 522, к концу апреля 1127. Вспышка заболевания не осталась незамеченной. Но прибывшие с проверкой чиновники сочли это пневмонией, вызванной условиями и тяготами солдатской жизни и прерывать отправку на фронт не решились. Больных и подозрительных изолировали - в отдельно размещённые санитарные палатки. Возможно, нам покажется это странным, но только лишь потому, что мы не представляем как, выглядел лагерь изнутри.

Большая часть Канзаса – Великие равнины. На языке индейцев, населявших эти земли название штата, переводится как – «люди южного ветра», здесь не редки пылевые бури и смерчи. Зимой температура может доходить до – 10 градусов Цельсия. Размещение кавалерийских корпусов, помимо прочего, означало размещение конюшен и тренировочных загонов. Ведь помимо муштры солдат, каждый боевой конь тоже должен пройти определенную подготовку.

Клубы пыли, поднимаемые степным ветром и кавалерийскими полками, дополнялись дымным чадом от тлеющих в печках лепешек навоза. За короткий срок построить новые казармы было просто невозможно, и солидная часть солдат размещалась в палаточном лагере, в скученным условиях, при низких температурах и с питанием из полевых кухонь, в одной из которых наш рядовой Альберт и трудился поваром. Пневмония в таких условиях не кажется чем то особенным.

Одной из версий передачи и первого возникновения испанского гриппа является – зоонозная и плотный контакт с животными в тренировочных центрах такого типа был обеспечен не только повару. Для того чтобы банально вовремя накормить 50 000 человек, необходимо было содержать небольшие фермы, с курами, гусями и свиньями. Помимо домашнего скота и лошадей кавалерии, в армии использовались собаки и голуби. Вспомните хотя бы знаменитого Cher Ami (с фр. «дорогой друг») – знаменитого домашнего голубя, использованного армией США в Первой Мировой. Так или иначе, подготовку войск для их отправки никто не отменил. Большинство заболевших выздоровели. 46 человек погибло, что было гораздо больше, чем при простых эпидемиях гриппа, но всё же недостаточно, чтобы поднять шум.

На этом грипп в Форт Райли исчез. А 89-ый полк был отправлен в Европу. В России мало кто знает о роли США в Первой Мировой войне. Безусловно им не сравниться с Россией по потерям, последствиям и интенсивности боевых действий, происходивших на Восточном фронте, они практически не застали ужасов траншей и химических атак, но свою лепту они всё же внесли. В 1917 году в США был принят закон о выборной службе, призвавший на службу более 4 000 000 человек. К лету 1918 года во Францию прибыла половина – 2 млн. Половина из них остались в качестве служб тыла. Любая война — это прежде всего логистика и ресурсы, и здесь американцы вовремя приняли решение оказать помощь истрёпанным союзникам, начать поставки продовольствия и медикаментов. Помочь в организации госпиталей, налаживании транспортировки и развёртыванию новых частей.

Весной 1918 года американские войска прибывали на фронт со скоростью до 10 000 солдат в день. Одержав несколько побед: в Кантиньи, Шато-Тьерри, Вудо Белло, они подняли боевой дух союзников, увеличив давление на Германию и ускорив её принятие решения о капитуляции. Но не более того. Застав последние отголоски войны и включившись в систему снабжения, американцы не только помогали развозить войска по домам, они создали кровеносную систему для проникшего на континент вируса. Новые вспышки во Франции и Испании несли с собой совсем другую статистику.

«Испанская эпидемия: более ста тысяч заболевших» - кричал один из заголовков, 31 мая 1918 года, газеты в Мадриде. «…Не работает телеграф, закрыты театры, состояние короля вызывает опасения».

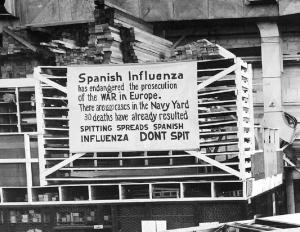

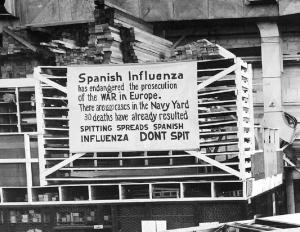

Само название Испанский грипп – возникло исключительно по вине прессы. Из-за политики невмешательства в Первой Мировой войне - испанская пресса не подвергалась государственной цензуре, это позволило журналистам раздуть панику в отдельно взятой стране так, что весь остальной мир на какое время поверил, что Испания пострадала больше всех. Из-за чего родилось народное мнение и о месте его происхождения. Но продолжающаяся война и миллионные скопления людей требовали огромных усилий всего мира на их содержание и обеспечение, и втянуты были не только страны Антанты. В Европу буквально ото всюду стекались провизия, подкрепления, обмундирование, боеприпасы и оружие, подкрепления, в ответ по тем же каналам медленно расползался вирус.

Само название Испанский грипп – возникло исключительно по вине прессы. Из-за политики невмешательства в Первой Мировой войне - испанская пресса не подвергалась государственной цензуре, это позволило журналистам раздуть панику в отдельно взятой стране так, что весь остальной мир на какое время поверил, что Испания пострадала больше всех. Из-за чего родилось народное мнение и о месте его происхождения. Но продолжающаяся война и миллионные скопления людей требовали огромных усилий всего мира на их содержание и обеспечение, и втянуты были не только страны Антанты. В Европу буквально ото всюду стекались провизия, подкрепления, обмундирование, боеприпасы и оружие, подкрепления, в ответ по тем же каналам медленно расползался вирус.

Газета «Звезда Торонто», Канада, 30 сентября 1918 года: «…Больше 200 случаев новой испанской болезни, умерла маленькая девочка, Робертсон, с 166-ой Ингвуд…».

Газета «Звезда Торонто», 3 октября 1918 года: «… 500 новых случаев болезни… Всего более 900… Переполнены коридоры, не хватает мест…».

«Мэриборо Хроникл», Кейптаун, ЮАР, 1 октября 1918г.: «… за сентябрь больше 10 000 заболевших, 1 смертельный случай».

Аналогичные записи с тысячами заболевших можно найти в прессе Шотландии, Англии, Франции, Голландии, Австралии, США. Нулевой пациент передал вирус 89-ой дивизии США, которая распространила её по траншеям и цепочкам логистических поставок. В тесных трюмах, ради нужд армии, зачастую больные люди, стараясь на благо Родины и фронта, - обеспечили прорыв эпидемии на следующий уровень. По мнению учёных вирус мутировал где-то на Западном фронте, и то, что до зимы 1918 года было быстротекущей не опасной респираторной инфекцией - стало смертельно опасным заболеванием с индексом смертности более 25%.

То, что произошло дальше не было уже виной исключительно рядового Альберта Гитчелла или его 89-го, но было следствием процесса глобализации, который был запущен для нужд фронта мощнейшими колониальными империями мира. Англия с начала и до конца войны успела мобилизовать до 2,5 миллионов солдат из своих колоний и доминионов. На западном фронте сражались и Бенгальские уланы из Индии, и войска из Австралии, Новой Зеландии, Канады и ЮАР. 200 тысяч из них погибло. Франция мобилизовала до 600 тысяч солдат из африканских колоний.

Стойкие марокканские и алжирские дивизии потеряли до 100 тысяч личного состава. Масштабы трудовой и ресурсной мобилизации невозможно недооценить. В Египте, население которого не превышало 10 миллионов человек, более 1 миллиона были мобилизованы в Трудовые корпуса. Миллионные армии со всех частей мира 11 ноября 1918 года, в день, когда Германия пала, а война закончилась, стали не нужны и их нужно было вернуть домой.

Солдат из колоний призывали как равных европейских гражданам, они стремились к этой войне, надеясь на независимость и обретение взамен пролитой крови - прав и свобод. По окончании войны – они получили в награду лишь «испанку» и билет на военный транспорт.

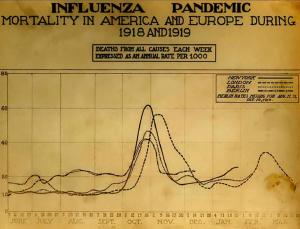

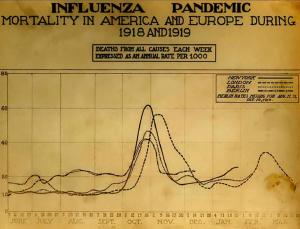

Вместе с солдатами вернулся обновлённый штамм… Вторая волна эпидемий охватила мир пожаром, большим чем война, его породившая. Только в штатах переболело по разным оценкам 28% населения, около 500 000 умерло. В Японии из 23 млн. заболевших умерло 390 000, В Голландской Ост-Индии из 30 млн. жителей погиб каждый 30-ый, на Таити каждый 10-ый, в Самоа – каждый 4-ый. На Филлипинах и Кубе, генерал-губернатором которых был Леонард Вуд погибло 90 и 30 тысяч. Эпидемия охватила каждый город планеты, не спасало ни уединение, ни удалённость, целые общины инуитов и коренных северных народов вымерли за несколько месяцев. По разным оценкам жертвами эпидемии стали до 3% от населения всей планеты.