Почему неправильно говорить про новый штамм коронавируса? Чем вариант дельта отличается от всех остальных и почему он более опасен? Помогают ли от него вакцины? Почему так много заболевших среди вакцинированных? Надо ли ревакцинироваться? Что нужно делать, чтобы не заболеть? На эти вопросы отвечает Сергей Викторович Нетесов, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук. В течение последних 40 лет его научная и преподавательская работа связана с изучением вирусов и разработками с их использованием.

– Сергей Викторович, всех нас сейчас очень сильно волнует новый штамм коронавируса – индийский, который, как пишут, намного опаснее тех, которые нам уже были известны. Так ли это, и если да, то в чем такая особенная опасность?

– Я бы не называл это штаммом, потому что штамм, с точки зрения классификации вирусов, — это вирус от одного конкретного человека, то есть как один листочек на дереве, а вот вариант вируса – большая ветвь с массой ответвлений, на которых и находятся листочки-штаммы. Согласно политике политкорректности Всемирной организации здравоохранения, варианты вирусов называются не по странам, а по буквам греческого алфавита, и сейчас таких букв разным вариантам присвоено уже 8 или 9.

Альфа – это бывший британский вариант, бета – южноафриканский, гамма – бразильский и дельта – это бывший индийский вариант. Есть еще и другие варианты, с другими буквами, но они оказались не очень опасными. Надо сказать, что варианты неизбежно должны были возникнуть, поскольку коронавирус – это РНК-содержащий вирус, а почти все РНК-содержащие вирусы постепенно эволюционируют, поскольку это один из способов их выживания.

К примеру, британский вариант, судя по всему, появился, когда один пациент лечился от ракового заболевания; у него был подавлен иммунитет, и коронавирус циркулировал в его организме более ста дней. Немножко всё-таки иммунитет у него работал, какие-то антитела медленно появлялись, но циркулирующий в организме человека штамм вируса почти всегда является не гомогенным, он во всех случаях немного гетерогенный. И когда антитела нарабатываются медленно, а вирус продолжает в организме размножаться, то происходит отбор тех его версий, которые в условиях наличия появившихся антител лучше размножаются. И таким образом, вернее всего, и возник этот самый британский вариант альфа.

Когда его только обнаружили, ВОЗ обозначила его как вариант, вызывающий озабоченность (Variant of Concern), и основные разработчики вакцин начали изучать, какие симптомы и в каком проценте вакцинированные люди проявляют в условиях заражения этим штаммом.

Быстро это не посмотришь, потому что не будут же врачи и ученые специально заражать вариантом вируса вакцинированных людей. Надо аккуратно, с соблюдением этических норм выявить таких людей, в популяции которых больше всего распространен этот вариант, и провести мониторинг проб от них со сбором всей информации о симптоматике и анализах.

В результате уже показано, что британский вариант хоть и отличается генетически от исходного уханьского варианта, но применяемые вакцины нормально от него защищают. Выявлены лишь незначительные отличия в защитных свойствах.

Были далее проведены аналогичные исследования и в части южноафриканского варианта бета, и бразильского варианта гамма, и тоже результаты были обнадеживающими, хотя сначала опасались, что вакцины будут малоэффективны.

– Так эффективны они или нет?

– Так эффективны они или нет?

– Эффективны почти так же, как и против исходного варианта. Но вот вариант дельта отличается от остальных тем, что аминокислотная последовательность его S-белка содержит гораздо больше замен, потенциально способных изменить его структуру и, следовательно, свойства. И кроме того, у него есть дополнительные замены, которые повлияли на вызываемую им симптоматику и репродуктивное число.

– Чем же отличается симптоматика?

– Быстрее развивается заболевание по разным наблюдениям, пока предварительным, гораздо меньше пациентов теряют обоняние и вкус, но при этом у гораздо большего числа пациентов наблюдаются симптомы желудочно-кишечного поражения (поносы и болевые симптомы), да и само заболевание проходит тяжелее – особенно у невакцинированных и не перенесших это заболевание ранее. Поэтому этот вариант вызвал особую озабоченность у врачей и вирусологов. Сейчас предварительные данные о его репродуктивном числе таковы, что данный вариант действительно раза в полтора более эффективно заражает других людей. И это самая пока печальная его особенность, потому что он распространяется быстрее и в большинстве стран вытеснил прежние варианты вируса. Это обусловлено тем, что инфицированный им человек производит в 100-1000 раз больше вирусных частиц, чем исходный вариант.

Например, в Европе он практически вытеснил прежние варианты, потому что он их обгоняет при размножении. То же самое происходит у нас сейчас. В Санкт- Петербурге уже циркулирует почти 100 процентов этого варианта, в Москве чуть поменьше. Связано это с тем, что прямые авиарейсы были и до сих пор есть из Санкт-Петербурга в Индию и обратно.

Надо сказать, меня очень сильно удивило то, что эти рейсы еще в марте месяце не были отменены. Ну ладно, если это так политически и для туристов важно, то уж хотя бы сделали так, чтобы туда летали только вакцинированные люди и не привозили к нам обратно вместе с впечатлениями этот новый вариант. Почему об этом не подумали или хотя бы не посоветовались с эпидемиологами и вирусологами?

Сейчас ясно, что разработанные в прошлом году вакцины работают и против варианта дельта. Но также стало известно, что их эффективность, защитный эффект немного поменьше – на 5-10 процентов. Если вакцина на 95 процентов от исходных вариантов защищала, то теперь она – на 80-90%.

– Вы имеете в виду «Спутник»?

– Как раз по «Спутнику» строго научной информации пока нет. По другим вакцинам известны точные цифры, набрана статистика, уже есть публикации. Но надо иметь в виду, что и векторные вакцины «Спутник V», и похожие вакцины компаний «АстраЗенека», «Johnson & Johnson» и мРНК-вакцины компаний «Pfizer» и «Модерна» основаны все на том же уханьском варианте. А раз так, то по идее «Спутник» примерно с такой же эффективностью должен от варианта дельта защищать. Это если мы пойдем логическим путем. Думаю, что он защищает, но в меньшей степени, чем от исходных вариантов.

В той же Великобритании заметили, что люди вакцинированные болеют вариантом дельта в массе своей нетяжело, смертельных случаев почти нет. Так что все-таки и это уже неплохо. Но поскольку вариант дельта очень быстро распространяется, то он внес существенный вклад в повышение заболеваемости. Хотя есть и другие, может быть, даже более важные причины резкого повышения заболеваемости COVID-19 в России в мае-июне. Смотрите сами: наиболее мощное повышение заболеваемости случилось в Санкт-Петербурге, где были и экономический форум, и большой футбол, и фестиваль «Алые паруса», в это же время прошли последние звонки, выпускные вечера. Это всё вместе сложилось и дало вот такой всплеск, причем с небольшим запозданием и во всех других городах России.

У нас в Новосибирске то же самое случилось. У нас, конечно, не было «Алых парусов» и форума, но дело в том, что у нас были те же самые последние звонки как раз за неделю-две до начала этого большого подъема. А потом пошли выпускные вечера с таким же несоблюдением противоэпидемических мер: ведь во время всех этих массовых событий их участники практически не носили масок!

– Сергей Викторович, вы говорите, что все вакцинированные болеют легко. Это не так. Я лично знаю тяжело болеющих вакцинированных, которым потребовались госпитализация, кислородная поддержка.

– Я не врач, я вирусолог, и таких точных данных у меня нет. С каждым таким больным надо разбираться подробно. Имейте в виду, что очень многое зависит от того, какой конкретно вакциной человек был привит, как она была перевезена, как хранилась. Про эффективность "Спутника" в 91,4% как минимум мы знаем из нескольких источников, в том числе из Венгрии, Аргентины и Сан-Марино. В отношении же остальных наших вакцин мы про их эффективность знаем только из СМИ. Помимо этого у нас в Новосибирске, например, только недавно определили, что к нам зашел этот индийский вариант, и всех больных подряд точно на его присутствие не проверяют.

Почему в Англии всё выявляют быстрее? Дело в том, что там секвенируют геном каждого восьмого больного, а у нас, наверное, каждого восьмитысячного. У нас в сто раз меньше процент секвенирования геномов. И это, конечно, тоже весьма печально, потому что мы фактически не мониторируем эпидемию с точки зрения молекулярной генетики вирусов.

– Многие врачи сейчас говорят о том, что после вакцинации уже недостаточно имеющегося уровня антител, поэтому надо ревакцинироваться. Как вы считаете?

– Об этом должны говорить не врачи, а вирусологи, причем на основе данных научных исследований, которые должны быть систематизированы и опубликованы. И когда об этом говорят некоторые «специалисты», я всегда спрашиваю: где результаты ваших исследований? Почему вы их представляете только в СМИ? Это категорически неправильно и очень похоже на маркетинг вакцин. И кроме того, ведь специалисты знают давно и хорошо, что дело не в уровне антител, а в том, что у этого нового варианта дельта немного по-другому устроен белок S. Для надежного противостояния ему, возможно, нужна не просто ревакцинация, а модифицированная вакцина. Между прочим, «Pfizer» и «Модерна» уже делают ее, они ее испытывают, еще не применяют, но уже делают, потому что мРНК-вакцинные технологии — это быстрые технологии. И самое-то главное, что в их новых вариантах вакцин изменено очень мало по сравнению с предыдущей вакциной. Ее формула остается прежней, а меняется, вернее даже просто модифицируется только один компонент – мРНК в небольшой ее части.

Что касается уровня антител, то имейте в виду, что у нас иммунитет трехкомпонентный, а не однокомпонентный, и уровень антител необязательно коррелирует с остальными двумя компонентами.

– Что же делать, если не хочешь заболеть?

– Очень важно знать и строго выполнять правила ношения масок. У меня недавно знакомый прилетел из Москвы и был поражен числом людей вообще без масок. Ну а что мы тогда хотим, если сами же не выполняем ни приказов администраций, ни рекомендаций специалистов?

– Многие идут ревакцинироваться через полгода после вакцинации или даже меньше, чтобы повысить свой уровень антител. Надо ли это делать?

– Давайте посмотрим правде в глаза. Вот я сейчас зашел на сайт мониторинговый по вакцинации в мире. В мире поставлено уже три миллиарда с лишним доз вакцин, а в России только около 20 процентов населения вакцинировано, и то только пока одной дозой. И уже зовут ревакцинироваться. А кто ни разу не вакцинирован, им что делать?

Вот у нас, например, в Сибири уже третий раз за год очередь из 20 тысяч человек на однократную, первую вакцинацию. Давайте все-таки сделаем так, чтобы у нас хотя бы первой дозой вакцины покрыть процентов 70-80 населения. А когда начинают призывать ко второй и третьей вакцинации, то просто создают сумятицу, ненужную панику. Очень далеки они от реальной ситуации с вакцинацией в нашей большой стране.

– То есть вы думаете, что в этом смысла нет?

– Сейчас в этом смысла нет. Нам надо как можно быстрее, но самой надежной нашей вакциной создавать коллективный иммунитет, хотя бы первой дозой иммунизацию сделать, и сразу за ней – вторую, через 21 день. Как положено.

– А как это сделать, если вакцинация добровольная?

– Да, правда жизни такова, что Россия — вторая в мире страна по антивакцинаторским настроениям, после Франции, заметьте, — страны, где эпидемическая ситуация крайне далека сейчас от примерной. У нас из-за этих настроений люди не хотят вакцинироваться. Но дело в том, что те же антивакцинаторы, когда заражаются и болеют тяжело, после этого замолкают. Они никому не рассказывают, что были такими дураками. Вот в чем наша главная проблема.

Я сейчас смотрю комментарии в YouTube на свои лекции и лекции других ведущих российских специалистов международного уровня и вижу, что там одни антивакцинаторы, причем анонимные, комментируют, такую несут чушь, что и смех и грех. То 5G у них во всём виновато, то чипирование, то вакцины у них мутации генома вызывают, то они в вакцинах фрагменты ВИЧ находят. Это не просто абсурд, а прямо-таки парад абсурда.

Дело в том, что сам акт зачатия нового человека – это генно-инженерное событие. Смешиваются генетические материалы хромосом матери и отца, идут многочисленные рекомбинации. Потом, когда новый человек родится, он уже в течение первых месяцев жизни сталкивается с вирусными инфекциями, которые он получает от матери, от отца, от других детей. Где-то к семи годам он штук, наверное, 40-60 разных инфекций переживает, и никто не задумывается, что мы просто постоянно живем в мире вирусов. При этом уже от десятка инфекций малыш защищен прививками, иначе бы детская смертность у нас бы зашкаливала. У Льва Толстого, не бедного, между прочим, человека, 5 из 13 детей умерли в детстве от инфекций. У Ф.М. Достоевского 2 из 4 детей умерли в младенчестве от инфекций. А эти люди почему-то считают, что один вирус, превращенный в вакцину, у которого убрана часть генов, отвечающих за размножение, генную революцию произведет. Чушь полнейшая.

– Сергей Викторович, так вы считаете, что нужно сделать обязательную для всех вакцинацию? Как решить проблему?

– Нужно просто создать нормальные информационные условия, чтобы люди увидели, что другого выхода из эпидемии нет. Если Европейское медицинское агентство аккредитует нашу вакцину «Спутник», и сертификаты о вакцинации этой вакциной будут легитимны и в Европейском Союзе, то внутреннее доверие поднимется. А можно другую вещь сделать: просто взять и сказать авиакомпаниям не пускать в самолеты невакцинированных. Это, между прочим, весьма действенная мера, в том числе по предотвращению распространения коронавируса внутри страны.

– Можно не пускать в общественный транспорт невакцинированных.

– Это пока рано делать, потому что вакцины в стране пока сильно не хватает. Это ведь еще одна сторона медали – не только антивакцинаторские настроения, но и реальная нехватка вакцины. Очереди у нас на вакцинацию во многих городах. Это в Москве у вас очередей нет.

– Да, я знаю, что есть регионы, где невозможно провакцинироваться, там на осень записывают.

– Именно так. И у нас в Новосибирске были такие моменты, по-моему, в апреле – 38 тысяч человек очередь была. Это очень много. И пока мы эти очереди не ликвидируем, нам нельзя никакую обязаловку вводить и даже думать про нее. Но вот самолеты – это то место, где вирусы распространяются по миру, между городами. Почему бы не ввести допуск только для вакцинированных? Польза очевидна. Люди сейчас летают планово, особенно за рубеж. Давайте так сделаем, и это повлечет за собой усиление стремления к вакцинации. Говорят, правда, про фальшивые сертификаты. Но здесь возникает вопрос: куда смотрят наши надзорные органы?

Короче говоря, надо ставить условия, в которых человек сам пойдет вакцинироваться, и тогда все будет нормально. Но это все должно работать в условиях обеспеченности вакциной и отсутствия лжесертификатов.

Второе – все-таки единственной вакциной с доказанной эффективностью является «Спутник V». По всем остальным нашим вакцинам нет публикаций в научной печати, а если они и есть, то лишь про первый этап и в журналах, которые не имеют никакого веса в научном мире. Поэтому именно «Спутник» нам и нужен.

Надо сказать, что производство «Спутника» достаточно сейчас развито. Насколько я знаю, его производят уже как минимум пять компаний, и надо, чтобы этим компаниям государство помогало, потому что это сложное производство, там нужно много компонентов, установки, приборы, культуральные среды, которые, кстати, у нас в стране производятся в очень малом количестве: ввозим в основном. Нужны аттестованные и тщательно проверенные сыворотки плодов коровы. Наконец, для того, чтобы хорошего качества вакцины делать, нужны специальные аппараты для очистки наработанного вируса. Вот это все обязательно надо, и это все быстро не делается. Так что задач много на пути производства вакцин, но и в мире их тоже немало. Но это – задачи, а не проблемы. Надо просто их стараться решать, и тогда мы победим в этой битве за наше здоровье.

Беседовала Наталия Лескова

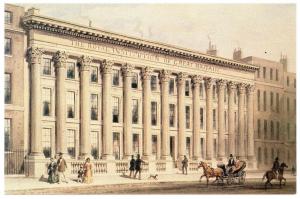

Спустя шестьдесят лет, во время рождественских каникул, Майкл Фарадей прочел в стенах этого института шесть лекций о простой, всем известной свече. Среди его слушателей были люди разного возраста и социального статуса, в том числе, благодаря каникулам – дети и подростки. И Фарадей неоднократно подчеркивал, что обращается прежде всего к ним:

Спустя шестьдесят лет, во время рождественских каникул, Майкл Фарадей прочел в стенах этого института шесть лекций о простой, всем известной свече. Среди его слушателей были люди разного возраста и социального статуса, в том числе, благодаря каникулам – дети и подростки. И Фарадей неоднократно подчеркивал, что обращается прежде всего к ним: