Один из самых авторитетных технических журналов — MIT Technology Review — опросил специалистов и в феврале опубликовал список самых многообещающих технологий года. Некоторые из них уже применяются, другие — находятся на стадии успешных экспериментов. Рассказываем подробнее, о чем речь.

Отказ от паролей

Взломы и утечки персональных данных стали настоящей эпидемией в киберпространстве. В этих условиях полагаться на обычный пароль становится все более опасно. Его могут украсть, получить с помощью подменных сайтов и выпытать при помощи хитрых манипуляций. Менеджеры паролей, такие как Dashlane и 1Password, — половинчатое решение. Особенно когда речь идет о безопасности глобальных систем, от которых зависят компании и государства. Более радикальный выход — в полном устранении паролей.

Сейчас компании все активнее переходят на биометрические способы идентификации. Система распознавания лиц Apple стала одной из первых, внедренных в массовом порядке. В марте 2021 года Microsoft объявила, что некоторые из ее клиентов могут полностью отказаться от паролей, а в сентябре предложила пользователям вообще удалить эту опцию.

Вариантов уникальной подписи, которые используются или находятся в разработке, уже около десятка. Помимо лица это радужка глаза, голос, отпечаток пальца или ладони, рисунок вен или даже ДНК. Впрочем, и здесь не все идеально. Во-первых, такой пароль нельзя передать другому при необходимости. Во-вторых, уже сейчас существуют программы, способные достоверно имитировать голос или черты лица. В-третьих, злоумышленники могут переключиться с охоты за паролями на прямой шантаж человека — обладателя нужных биометрических данных.

Еще одно опасение касается того, как собранные данные будут использовать правительства. Осенью 2021 года Европарламент призвал запретить правоохранителям использовать системы распознавания лица в общественных местах. Главный аргумент парламентариев — внедрение таких систем может привести к установлению тотального контроля за людьми, в том числе за их лояльностью.

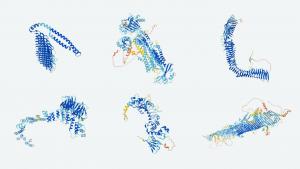

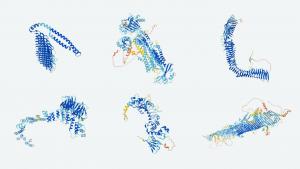

Машинное определение структуры белков

Почти все процессы в нашем теле идут с участием белков. А то, что делает тот или иной белок, определяется в том числе его трехмерной формой. Белок состоит из ленты аминокислот, которая сворачивается в сложный узел. Неправильно свернутый белок может запустить в организме патологические процессы, например болезнь Крейтцфельдта — Якоба.

Почти все процессы в нашем теле идут с участием белков. А то, что делает тот или иной белок, определяется в том числе его трехмерной формой. Белок состоит из ленты аминокислот, которая сворачивается в сложный узел. Неправильно свернутый белок может запустить в организме патологические процессы, например болезнь Крейтцфельдта — Якоба.

Понимая, как работает тот или иной белок, ученые могут разрабатывать точно нацеленные лекарства и изучать действие болезней. Но раньше определение трехмерной структуры и, следовательно, функции белка занимало месяцы кропотливой работы в лаборатории. Это был самый точный способ.

Все изменилось в конце 2020 года, когда компания DeepMind представила AlphaFold2. Это программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, способное предсказывать форму белков с точностью до атома. Это первый раз, когда компьютеру удалось превзойти в этом деле человека. Результаты работы программы эксперты сочли "поразительными".

Научные группы по всему миру начали использовать AlphaFold2 для исследований рака, устойчивости к антибиотикам и COVID-19. DeepMind также создала общедоступную базу данных, которая заполняется белковыми структурами, предсказанными программой. Сейчас в ней около 800 тыс. записей, и DeepMind обещает добавить более 100 млн уже в 2022 году. Это почти каждый белок, известный науке.

Подлинное значение AlphaFold2 станет ясно только через год или два, но именно этот год может стать решающим.

Мониторинг новых вариантов SARS-CoV-2

Геном SARS-CoV-2 уже стал самым изученным из всех организмов в истории, оставив позади грипп, ВИЧ или даже наш собственный человеческий геном. На протяжении последних двух лет примерно 2% всех положительных мазков на COVID-19 уходил в машины для секвенирования генов. Цель: создать полную карту генома вируса SARS-CoV-2 — около 30 тыс. нуклеотидов — и посмотреть, как он меняется.

Быстрая расшифровка генома позволяет следить за тем, как вирус эволюционирует. Такой мониторинг позволил ученым вовремя предупреждать о появлении новых штаммов. Так, лаборатория в Южной Африке впервые подняла тревогу в ноябре 2021 года — после того, как ее секвенаторы обнаружили геном вируса более чем с 50 мутациями. Почти мгновенно компьютеры в Сиэтле, Бостоне и Лондоне использовали свои данные, чтобы выдавать прогнозы о том, насколько опасным будет этот вариант и чего от него ждать.

Возможно, именно поэтому волна "омикрона" оказалась быстрой, но в целом недолговечной и контролируемой. Главные вопросы сейчас — как именно SARS-CoV-2 будет эволюционировать и где ждать появления новых вариантов. Но, так или иначе, благодаря распространению секвенирования и обмену данными человечество подготовлено к новым атакам гораздо лучше, чем в начале пандемии.

Экономный майнинг криптовалют

Криптовалюты работают на блокчейне — системе записи и распространения цифровой информации, которая позволяет обмениваться данными анонимно и без посредников. В этом ее преимущество перед традиционными валютами. Но есть загвоздка: криптовалюты не выпускает банк, они появляются в результате вычислительной работы компьютеров. Это очень энергозатратно. К примеру, сейчас майнинг биткойнов требует более 120 тераватт-часов в год — почти столько же, сколько потребляет целая Норвегия. Поэтому блокчейн-индустрия ищет способы сократить энергопотребление.

Криптовалюты работают на блокчейне — системе записи и распространения цифровой информации, которая позволяет обмениваться данными анонимно и без посредников. В этом ее преимущество перед традиционными валютами. Но есть загвоздка: криптовалюты не выпускает банк, они появляются в результате вычислительной работы компьютеров. Это очень энергозатратно. К примеру, сейчас майнинг биткойнов требует более 120 тераватт-часов в год — почти столько же, сколько потребляет целая Норвегия. Поэтому блокчейн-индустрия ищет способы сократить энергопотребление.

Самая энергоемкая часть майнинга криптовалют связана с работой алгоритма, известного как доказательство выполнения работы (proof of work). Каждая транзакция в блокчейне начинается с ввода данных, которые копируются на все компьютеры сети. Транзакцию подтверждает каждый отдельный компьютер, в результате чего подделать данные или изменить уже сделанную запись невозможно. Доказательство выполнения работы обеспечивает защиту от злоупотреблений, но удорожает весь процесс. Потребность в энергии растет вместе с ростом популярности биткойна.

Один из способов оптимизации энергопотребления блокчейн-инфраструктуры предложил программист Виталик Бутерин, создатель сети Ethereum. Он считает, что можно отказаться от доказательства выполнения работы в пользу доказательства доли владения (proof of stake). В этом случае майнерам не нужно соперничать, тратя большие средства на энергию и вычислительное оборудование. Вместо этого в зависимости от единиц криптовалюты на их счету они могут участвовать в лотерее. Победители получают право проверять набор транзакций (и таким образом зарабатывать больше криптовалюты).

Критики считают, что это может отрицательно сказаться на децентрализации сети, однако более энергоэффективной процедуры пока не придумали. Пока что доказательство доли владения из крупных сетей использует только Ethereum. Но в случае успеха ее могут внедрить и другие сети.

Новые батареи для возобновляемой энергии

Страны мира начинают все больше зависеть от солнечной и ветровой энергии, а не от ископаемого топлива. Однако поступления этой энергии неравномерны. Солнце садится, а ветер стихает. Существующих накопителей энергии хватает от двух до четырех часов. Коммунальным службам нужны системы, способные давать ток в течение восьми часов или более.

Одно из перспективных решений — проточные аккумуляторы на основе железных электролитов. Они мало похожи на батареи в привычном нам смысле. Это гигантские сооружения, которые приводятся в действие мощными насосами. Жидкий электролит пропускают через ядро, состоящее из положительного и отрицательного электродов, разделенных мембраной. Когда солнечные панели или ветрогенераторы вырабатывают электричество, насосы прокачивают отработанный электролит через электроды, из-за чего он заряжается и возвращается в емкость, где хранится.

В отличие от распространенных сегодня литий-ионных аккумуляторов проточные аккумуляторы используют более дешевые, доступные и нетоксичные материалы: железо, соль и воду. Еще одно отличие: в то время как производители литий-ионных аккумуляторов стремятся сделать их достаточно маленькими, чтобы втиснуть их в постоянно уменьшающиеся смартфоны и ноутбуки, каждая версия железной батареи больше предыдущей.

Но ключевое нововведение не в размере батареи, а в емкости. Проточные батареи позволяют коммунальным предприятиям накапливать гораздо больше энергии, чем это возможно с литий-ионными батареями. Один аккумулятор, построенный компанией Energy Storage Systems, имеет достаточную емкость, чтобы питать около 34 домов в США в течение 12 часов.

Лекарства от COVID-19

На разработку, синтез и тестирование новых противовирусных препаратов ушло больше времени, чем на вакцины против COVID-19. И это понятно: вакцины только тренируют иммунитет человека распознавать патоген, а лекарства — подавляют работу вируса, уже попавшего в организм. Очень трудно найти вещество, которое бы одновременно мешало вирусу размножаться и при этом не вредило нашим клеткам.

На разработку, синтез и тестирование новых противовирусных препаратов ушло больше времени, чем на вакцины против COVID-19. И это понятно: вакцины только тренируют иммунитет человека распознавать патоген, а лекарства — подавляют работу вируса, уже попавшего в организм. Очень трудно найти вещество, которое бы одновременно мешало вирусу размножаться и при этом не вредило нашим клеткам.

Но такой препарат все же удалось создать. Таблетка от Pfizer под названием "Нирматрелвир" ("Паксловид") снижает вероятность госпитализации на 89%. Американский медицинский регулятор FDA одобрил препарат в декабре 2021 года, а правительство США заказало его на сумму $10 млрд.

Препарат захватывает и блокирует вирусный белок, называемый протеазой. Этот белок необходим для самокопирования коронавируса SARS-CoV-2. Без него вирус не сможет размножаться. Подобные ферменты существуют и в других коронавирусах. Это означает, что препарат также может быть готовой защитой от новых, сильно мутировавших вариантов.

У препарата есть и ограничения. Так, для нужного эффекта его нужно принимать в первые дни заражения — когда человек еще может не знать о том, что у него вирус. Но даже это может предотвратить множество госпитализаций и смертей.

Вакцина против малярии

Малярийный паразит — давняя головная боль всех инфекционистов. Он умеет находить бесчисленное множество способов уклоняться от иммунитета и процветать в организме человека. Малярия убивает более 600 тыс. человек в год, большинство из которых — дети в возрасте до пяти лет.

Но в октябре прошлого года, после многих бесплодных попыток, Всемирная организация здравоохранения наконец одобрила первую в мире вакцину для борьбы с болезнью.

Вакцина GlaxoSmithKline, известная как RTS или Mosquirix, дает защиту около 50% против тяжелой формы в течение года. Для детей в возрасте от пяти до 17 месяцев требуется три дозы, а четвертая доза — через 12–15 месяцев после этого. Сейчас прививку получили более чем 800 тыс. детей в Кении, Малави и Гане.

В октябре 2021 года ВОЗ рекомендовала ее для детей с повышенным риском заражения. Несмотря на невысокую эффективность, представители системы здравоохранения Африки называют ее изобретение переломным шагом. Ожидается, что в сочетании с другими мерами по борьбе с малярией, такими как обработанные инсектицидами надкроватные сетки и профилактические препараты, смертность от малярии снизится на 70%.

Синтетические данные для искусственного интеллекта

Синтетические наборы данных — это сгенерированные компьютером выборки, которые обладают теми же статистическими свойствами, что и реальные. По сути, подделки. Например, на сайте This Person Does Not Exists можно в один клик получить реалистичное изображение лица, которое никому не принадлежит. Мы никогда не найдем человека, который выглядит именно так. И это очень важно.

Для систем машинного обучения персональные данные — единственное и ценнейшее топливо. Они учатся распознавать лица, улицы городов, технику или следы опухоли на рентгеновских снимках, обрабатывая терабайты фотографий и других материалов. Но реальные данные людей достать непросто из-за жестких требований конфиденциальности. Выход — использовать данные, похожие на настоящие.

Беспилотные автомобили и раньше обучались на смоделированных в программе улицах. Однако за последний год технология стала более доступной. Множество предприятий и институтов начали предлагать такие услуги. Например, Datagen и Synthesis AI предоставляют сгенерированные лица. Другие — данные записей для банковского дела и страхования. Проект Synthetic Data Vault, запущенный в 2021 году лабораторией Data to AI Lab Массачусетского технологического института, представил инструменты с открытым исходным кодом — их может использовать любой.

Сторонники этой технологии считают, что она позволяет избежать предвзятости, которой страдают многие выборки данных. Например, в выборки чаще попадают люди с белым цветом кожи и европеоидной внешностью. Критики высказывают сомнения в точности и объективности этого метода. Например, сеть GAN, обученная на небольшой выборке лиц чернокожих, может создавать более объемные наборы синтетических данных с такими лицами. Но эти лица могут быть менее реалистичными.

Ввод в строй термоядерных реакторов

Создать "искусственное Солнце" было мечтой физиков на протяжении десятилетий. При температурах значительно выше 100 млн градусов, как на Солнце, атомные ядра сталкиваются друг с другом, высвобождая при этом огромное количество энергии. Если научиться производить эти реакции контролируемым и устойчивым образом здесь, на Земле, это может стать важным источником дешевого, всегда включенного, безуглеродного электричества с использованием почти неограниченных источников топлива.

Сейчас этого пытаются добиться с помощью гигантских магнитов. Магнитное поле удерживает раскаленный газ из ионов и электронов, называемый плазмой, внутри реакторов в форме пончика (тора). Чем мощнее магниты, тем больше термоядерных реакций можно произвести в меньшей и более дешевой установке.

Главная проблема — как достичь нужной мощности и обойтись без утечек тепла. Несмотря на десятилетия исследований и миллиардные инвестиции, никто еще не построил термоядерную установку, способную производить больше энергии, чем она потребляет. Однако поиски сегодня ведут уже десятки организаций по всему миру. И в последнее время у них наметился прогресс.

Так, исследователям из Commonwealth Fusion Systems удалось достичь индукции магнитного поля выше 20 тесла, используя десятитонный D-образный магнит. Это рекордная величина для такого гигантского магнита. Основатели компании говорят, что этот результат позволил решить серьезную инженерную задачу, необходимую для разработки компактного и недорогого термоядерного реактора.

Сейчас компания строит завод для массового производства магнитов и закладывает основу для прототипа реактора. Если все пойдет по плану, Commonwealth планирует начать поставки термоядерной энергии в электросеть к началу 2030-х годов.

Системы удаления углекислого газа из атмосферы

Концентрация CO2 в атмосфере уже давно волнует не только климатологов, но и крупные компании и государства. Углекислый газ создает парниковый эффект и приводит к изменению климата, которое может стать необратимым уже через 10–20 лет. Больше всего сил сейчас направлено на сокращение выбросов, но существуют и технологии улавливания CO2.

В 2021 году в Исландии начал работать крупнейший в мире завод по утилизации атмосферного CO2 от компании Climeworks. Фабрика под названием "Орка" (на исландском языке это значит "энергия") должна высасывать из атмосферы до 4 тыс. т углекислого газа ежегодно. Это равноценно выхлопам примерно 790 автомобилей за один год.

Специальные контейнеры с мощными вентиляторами забирают и фильтруют воздух. Углекислый газ под давлением смешивается с водой, а затем по массивным трубам перекачивается под землю для хранения. Там он вступает в реакцию с базальтовой породой и постепенно переходит в минеральную форму. Это почти гарантированно не даст ему опять попасть в атмосферу.

Вклад одного завода в очистку планеты очень невелик — всего 1% от выбросов одной угольной электростанции за год. Но есть надежда, что строительство новых и более крупных заводов по улавливанию углерода станет массовым. И новые электростанции будут строиться вместе с собственными уловителями.