«Микрофокус» — одна из станций первой очереди Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ), основной функционал которой будет направлен на решение задач геологии и геофизики. Получая сфокусированный пучок синхротронного излучения, ученые смогут исследовать микрообъекты размером до 100 нанометров, что важно для анализа химического состава и кристаллической структуры веществ. Неразрушающее воздействие метода позволит изучать уникальные материалы, которые редко встречаются в природе либо попадают на Землю из космоса.

Созданием станции «Микрофокус» занимается Томский политехнический университет. Совместно с партнерами, в числе которых Новосибирский государственный технический университет, Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН, Институт физики микроструктур РАН (Нижний Новгород), разрабатывается научно-экспериментальное оборудование. Специализацией станции, по словам разработчиков, станет рентгеновская микроскопия и микротомография, совмещенные с высокоразрешающим сканирующим рентгенофлуоресцентным анализом и структурными исследованиями кристаллов под высокими давлениями.

«Концепция шести станций первой очереди сложилась в 2018 году и с тех пор кардинально не изменялась, а только дорабатывалась. Изначально инициатива по выбору специализации одной из установок исходила от ИГМ СО РАН, который сегодня участвует в реализации проекта. Общими силами с ТПУ и другими научными организациями новосибирские ученые также занимаются конструированием основных частей станции», — рассказал заместитель директора ЦКП СКИФ по научной работе доктор физико-математических наук Ян Витаутасович Зубавичус.

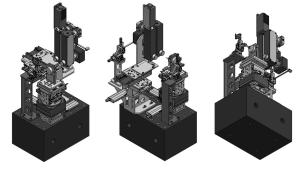

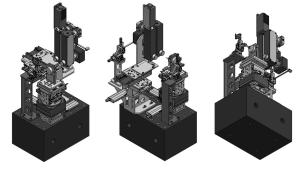

Экспериментальная станция на синхротроне — это целая лаборатория. «Микрофокус» предназначен для проведения микронных и нанометровых исследований. «Интегратором станции (то есть организацией, отвечающей за весь проект) выступает ТПУ. Мы разговариваем с сотрудниками, работающими над сердцем станции — разработчиками системы окружения образца. Это система детекторов и различных устройств для проведения экспериментов непосредственно на пучках СИ. Нашей задачей было создать систему окружения образца, позволяющую полноценно им манипулировать: перемещать, вращать, подсвечивать, нагревать. Всё это нужно для того, чтобы извлечь из изучаемого объекта максимум информации. Современная оптика в комплексе с высокоточной системой позиционирования позволит станции работать как некий микроскоп, который регулирует размер пучка синхротронного излучения. Станция проектируется с учетом таких условий, чтобы в дальнейшем можно было совершенствовать ее характеристики», — отметил один из разработчиков концептуального дизайна станции «Микрофокус» старший научный сотрудник Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН кандидат физико-математических наук Яков Валерьевич Ракшун.

Томский политех прорабатывает тему синхротронных методов более двух лет, а также имеет опыт по рентгеновскому инжинирингу, управлению синхротронными и импульсными пучками. В феврале 2023 года в университете завершили этап эскизного проектирования будущей станции, включая создание 3D-модели установки со всем научным оборудованием, ограничительными конструкциями и инженерными сетями. Сейчас томские специалисты заканчивают разработку проектной документации и уже в ноябре приступят к изготовлению приборов.

«В зоне ответственности ученых Томского политеха несколько инженерных и научных направлений. Во-первых, создание ограничительных конструкций и инженерных сетей. Это сложная часть работы и достаточно серьезный вызов, поскольку необходимо обеспечить рекордные показатели по термостабилизации — поддержанию температурного состояния будущей конструкции. Во-вторых, мы будем заниматься системами радиографии, томографии, дифрактометрии и другими. Также будет создана собственная система визуализации пучка, если по-простому — это рентгеновская камера высокого разрешения. С ее помощью станет производиться пусконаладка станции, и в дальнейшем эта камера может быть использована в рентгеновской визуализации высокого разрешения», — перечислил проректор по науке и стратегическим проектам ТПУ кандидат физико-математических наук Алексей Сергеевич Гоголев.

Одна из важных частей работы над станцией, которой также занимаются ученые ТПУ, — разработка программного обеспечения как части системы автоматизации станции в целом: синхронизация и взаимодействие отдельных единиц оборудования друг с другом, отработка протоколов сканирования, создание дополнительных программных модулей для разных режимов станции и многое другое. Команда Томского политеха также запланировала проведение первых испытаний собственных систем регистрации, одно из основных назначений которой — визуализировать пучок излучения при первичной настройке и измерить его параметры. А когда СКИФ запустят, эти детекторы смогут работать в составе систем высокоразрешающей радиографии и томографии. Каждый элемент станции автоматизирован, вместе с ними будут поставляться приложения для управления, интегрированные в единую систему.

«На станции “Микрофокус” мощный рентгеновский пучок синхротронного источника соберется в крошечное фокусное пятно размером до 200—100 нанометров и возможностью уменьшения еще в четыре раза в будущем, что позволит получить рекордно высокую плотность излучения в точке размещения исследуемого образца. К примеру, толщина человеческого волоса около 100 микрометров — это в тысячу раз больше предполагаемых размеров нашего излучения. При этом такой анализ не создаст опасности разрушения изучаемых образцов, что даст возможность без опаски работать с особенно хрупкими или ценными предметами. В мировой практике таких установок нет. Речь идет о качественно другом анализе по сравнению с доступными нам сейчас. Удастся не просто подробно рассмотреть объект, но и определить местоположение скоплений конкретных химических элементов и микровключений минералов в нем. При запуске облучения система позволит сразу тестировать распределение элементного состава в веществе, визуализировать, как проходят самые быстротечные химические реакции», — пояснил А. С. Гоголев.

В ходе исследований научное сообщество получит комплексные знания о расположении атомов и молекул по отношению друг к другу. С использованием всех преимуществ синхротронного излучения исследователи смогут изучить, каким образом изменяется вещество в экстремальных условиях, при температуре и давлении, как в ядре Земли. В будущем это позволит создавать новые сплавы, полимеры, комплектующие для современной техники, реализуя у них нужные свойства на основе найденных закономерностей. Также разработчики отмечают феноменальную скорость работы установки. Если еще двадцать лет назад на расшифровку какой-либо кристаллической структуры требовались годы, то СКИФ сделает это за несколько секунд.

По словам томских разработчиков, возможности станции вызывают особый интерес в области исследования редкоземельных металлов. Специализация «Микрофокуса» связана с анализом свойств и состава материалов, геологией, минералогией, изучением кернов, природных и искусственных структур.

«Станция имеет очень широкий спектр применения. Используя ее инструментарий, можно будет создавать высокопрочные материалы авиационного назначения с помощью лазерных и аддитивных технологий, новые защитные покрытия методами плазменного и холодного газодинамического напыления, исследовать новые полигидридные материалы, управлять структурообразованием кристаллических фаз, в том числе с использованием переменных температур и давлений, проводить фотокристаллографические исследования и исследования дефектных и напряженных кристаллов, а также изучать трудноизвлекаемые формы полезных ископаемых, проводить анализ вариаций состава геоматериалов для задач экологии и климатологии, изучать геоматериалы под воздействием экстремальных условий и многое другое», — отметил А. С. Гоголев.

«Микрофокус» для наук о Земле

«В функционале станции для нас важны два момента. В первую очередь это высокоразрешающее исследование геологических образцов самой разной природы, в том числе и озерных отложений: сканирование в очень тонких прослоях, детальная реконструкция климата и оледенений, изменения характера увлажненности и средней температуры. Эта работа даст понять, какими были природные условия в прошлом, и позволит делать определенный прогноз на будущее, что любопытно в условиях глобального потепления. Второе направление касается изучения геологических материалов и их экспериментальных аналогов в условиях высоких температур и высоких давлений. Сюда относится моделирование процессов рудообразования, а также минералообразования в глубинах земли», — рассказал директор ИГМ СО РАН член-корреспондент РАН Николай Николаевич Крук.

Изучение состава и структуры ученые ИГМ СО РАН называют основными целями работы на станции. С помощью оборудования специалисты смогут определить, из атомов каких элементов состоит изучаемый объект, а также их расположение в пространстве. На станции «Микрофокус» сложилась комбинация пространственного разрешения и пределов обнаружения. Микро- и наноразмерные показатели сфокусированного пучкового излучения позволяют снизить пределы обнаружения искомого вещества в составе образца по сравнению с электронным микроскопом в сто тысяч раз. По мнению ученых, этот инструмент способен предоставлять совершенно новую информацию о распределении элементов в микро- и наноскопических телах, и ни один другой метод не дает более содержательной картины. Ввиду высокой производительности станции, специалисты смогут проводить миллионы элементных анализов в год. Также геологи выделяют возможность посмотреть не только на поверхность образца, но и внутрь — благодаря конфокальному рентгеновскому микроскопу, расположенному на станции. При этом сам объект исследования остается невредимым.

«Одна из очевидных задач, которую можно будет решать, используя ресурсы станции — изучение уникальных веществ, мало или редко встречающихся в природе. Например, космические тела, попадающие на Землю в виде метеоритов, останков комет и другими способами. В частности, мы занимаемся поиском остатков Тунгусского метеорита в донных осадках озер — он упал на территории современного Красноярского края. После взрыва в 1908 году в водоемы попало большое количество вещества, образовался его точно выделяемый слой. Один из образцов явно отличается от других пород на территории водосбора. Однако еще нет достоверных данных о происхождении и характеристиках этого вещества. Подобные эксперименты планируется провести в 2025 году как раз на станции “Микрофокус”. Высокая производительность всего комплекса предусматривает работу с большим количеством различных образцов, что также обеспечивает шаг в сторону поисковой геохимии и дает дополнительный метод поиска месторождений полезных ископаемых», — прокомментировал старший научный сотрудник лаборатории литогеодинамики осадочных бассейнов ИГМ СО РАН кандидат геолого-минералогических наук Андрей Викторович Дарьин.

Помимо элементного анализа составов горных пород и донных озерных отложений, ключевой задачей оборудования станции геологи определяют проведение экспериментов при высоком давлении и температуре. Большая часть вещества планеты и минералов находится именно в таких условиях, они устойчивы в недрах Земли и других объектов. Чтобы понять, как работает тектоника, почему возникают вулканы и полезные ископаемые, движение плит, ученым нужно уметь экспериментально воссоздать похожие условия в пределах станции. Только таким способом получится выяснить свойства веществ, которые и определяют механизмы геологической жизни планеты.

Помимо элементного анализа составов горных пород и донных озерных отложений, ключевой задачей оборудования станции геологи определяют проведение экспериментов при высоком давлении и температуре. Большая часть вещества планеты и минералов находится именно в таких условиях, они устойчивы в недрах Земли и других объектов. Чтобы понять, как работает тектоника, почему возникают вулканы и полезные ископаемые, движение плит, ученым нужно уметь экспериментально воссоздать похожие условия в пределах станции. Только таким способом получится выяснить свойства веществ, которые и определяют механизмы геологической жизни планеты.

«Одна из основных техник, которую мы применяем в исследованиях при высоких давлениях, — алмазные наковальни. Поскольку алмазы имеют твердость, превосходящую твердость любых других минералов и объектов, с помощью такой методики удается сформировать давление миллионов атмосфер и фактически воспроизвести условия, приближенные к ядру планеты. На микроплощадки между алмазов помещается образец, который тоньше человеческого волоса, и никаким другим способом, кроме как микрофокусным пучком синхротронного излучения, исследовать объект не получится. Облучив вещество, подвергнутое высокой температуре и давлению, мы увидим картины рентгеновской дифракции и зарегистрируем углы, под которыми объект рассеивает излучение, что позволит реконструировать расположение атомов внутри него, то есть кристаллическую структуру. Надеемся, что на СКИФе мы получим пучки, которые выведут подобные эксперименты на новый уровень», — отметил старший научный сотрудник лаборатории метаморфизма и метасоматизма ИГМ СО РАН кандидат геолого-минералогических наук Сергей Владимирович Ращенко.

СИ для нефтегазовых технологий

В области нефтегазовых технологий синхротронное излучение может стать полезным инструментом для настройки технологий повышения эффективности добычи и переработки углеводородов. Станция «Микрофокус», благодаря возможностям трехмерной неразрушающей визуализации, позволит специалистам изучать образцы горных пород и динамику проходящих в них физико-химических процессов, характерных для задач добычи углеводородов. Сибирские ученые планируют использовать синхротронное излучение для создания конкретных методик по улучшению технологий добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа совместно с ведущими российскими компаниями.

«Уже на протяжении трех лет НГУ реализует программу “Цифровой керн”, куда входит развитие программного обеспечения и вычислительных алгоритмов для того, чтобы традиционные фильтрационные эксперименты при разработке нового нефтегазового месторождения проводить не в лабораториях, а на цифровом двойнике керна, то есть через прямое и численное моделирование протекающих процессов. Необходимо воспроизвести течение многофазного флюида — жидкостей и газа в порах горных пород, содержащего различные компоненты, которые мигрируют во время фильтрации и взаимодействуют друг с другом. Чтобы лучше понимать, что происходит на уровне порового пространства пород, нам нужен источник синхротронного излучения. Интенсивный пучок СИ позволяет регистрировать с высоким разрешением и контрастностью процессы, которые невозможно отследить на обычном рентгене. Таким способом можно зафиксировать динамику фильтрационных процессов, отличить нефть от воды на томографическом снимке, в то время как традиционные методы не дают увидеть этого различия в силу большого времени съемки одного кадра и близкой плотности флюидов. Используя возможности станции “Микрофокус”, мы сможем не только построить томографию керна, но и определить его минеральный состав, что очень важно, поскольку разные минералы при взаимодействии с флюидами проявляют различные свойства. Это позволит настроить численные алгоритмы под конкретные объекты нефтедобычи — часть отобранного на месторождении керна будет попадать на синхротрон СКИФ для настройки математических моделей и выбора метода разработки. В конечном счете удастся найти способы увеличить коэффициент извлечение углеводородов из трудноизвлекаемых запасов, улучшить качество и интенсивность добычи», — рассказал заместитель председателя СО РАН, директор НОЦ «Газпромнефть-НГУ», руководитель Передовой инженерной школы НГУ доктор физико-математических наук Сергей Валерьевич Головин.

В рамках Х Международного форума технологического развития «Технопром-2023» институты, вузы совместно с индустриальным партнером создали консорциум «Синхротронное излучение в нефтегазовых технологиях». Соглашение о сотрудничестве подписали восемь организаций, в числе которых Научно-технический центр «Газпром нефти», НГУ, ТПУ, ЦКП СКИФ, ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН», Казанский федеральный университет, Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН. По словам организаторов консорциума, он открыт для включения новых партнеров. Помимо научной составляющей в работе объединения, участники прорабатывают бизнес-модели коммерциализации разработанных технологий и возможности оказания услуг для широкого круга нефтегазовых компаний.

«С одной стороны, это важная технологическая задача, которую нужно решать для обеспечения энергетики страны или даже мира, а с другой — это передовой исследовательский инструмент, обладающий огромным потенциалом, который можно раскрыть через развитие технологий», — добавил С. В. Головин.

При подготовке коллектива, который будет заниматься на СКИФ нефтегазовыми проблемами, потенциальные пользователи сибирского источника СИ, помимо имеющихся компетенций, делают упор также на молодых ученых. Ресурсы университетов позволяют привлекать к работе талантливых студентов, силами которых уже сегодня реализуются некоторые проекты. В частности, одним из проектов по синхротронному направлению созданного консорциума руководит аспирант-геофизик ИНГГ СО РАН Михаил Игоревич Фокин. Его работа заключается в изучении процессов взаимодействия флюидов с горной породой с использованием методов абсорбционной и фазово-контрастной нанотомографии. Полученные в процессе экспериментов данные будут дополнены информацией о минеральном составе образца, снятой с использованием методов спектральной томографии и рентгенофлуоресцентного анализа.

«Станцию “Микрофокус” можно назвать одним из ключевых инструментов в этой области. Она позволяет проводить трехмерную визуализацию и исследовать образцы на масштабах десятков и сотен нанометров. Основная цель наших исследований — получение уникального набора экспериментальных данных для валидации физико-математических моделей фильтрации и более детального понимания процессов взаимодействия флюида с горной породой на уровне субмикрона. Важность этого исследования обусловлена интересом нефтегазовых компаний к эффективной разработке трудноизвлекаемых запасов углеводородов, находящихся в низкопроницаемых пластах горных пород с субмикронной пористостью», — сказал Михаил Фокин.

Окончание всех видов работ по строительству и организации СКИФ запланировано интеграторами на декабрь 2024 года. Одновременно в эксплуатацию будут введены шесть станций первой очереди, на которых уже в 2025 году начнутся научные исследования и эксперименты.

Кирилл Сергеевич

Изображения предоставлены Яковом Ракшуном