В уходящем году ученые принципиально изменили представления о границах распространения жизни: марсоход Curiosity доказал, что на Марсе могли существовать микроорганизмы, российские ученые обнаружили следы бактерий в образцах воды из озера Восток, кроме того, космический зонд "Вояджер" впервые проник в межзвездное пространство, "Планк" — уточнил возраст Вселенной, а Челябинский болид заставил запустить астероидные программы.

Челябинский гость

Главное астрономическое событие 2013 года само прилетело из космоса: в середине февраля над Челябинском взорвался 20-метровый астероид, что стало самым мощным подобным событием более чем за 100 лет — со времен Тунгусской катастрофы.

Полет болида и последующий взрыв были задокументированы с небывалой точностью: в распоряжении ученых оказались записи множества видеорегистраторов, камер видеонаблюдения и мобильных телефонов, что позволило им установить не только траекторию Челябинского болида, но даже его родительское тело, от которого он откололся.

Полет болида и последующий взрыв были задокументированы с небывалой точностью: в распоряжении ученых оказались записи множества видеорегистраторов, камер видеонаблюдения и мобильных телефонов, что позволило им установить не только траекторию Челябинского болида, но даже его родительское тело, от которого он откололся.

Ученые собрали фрагменты астероида, а также подсчитали, когда именно он расстался с родительским телом. "Челябинское событие" стало значимым и для политики: оно заставило власти США, России и Евросоюза еще раз вернуться к проблеме астероидно-кометной опасности.

Ученые собрали фрагменты астероида, а также подсчитали, когда именно он расстался с родительским телом. "Челябинское событие" стало значимым и для политики: оно заставило власти США, России и Евросоюза еще раз вернуться к проблеме астероидно-кометной опасности.

НАСА, в частности, официально запустило проект по поимке и транспортировке к окололунной орбите небольшого астероида, а российское руководство заявило о намерении начать разработку программы противоастероидной обороны.

В межзвездной среде

Межпланетный зонд НАСА "Вояджер-1" стал первым искусственным объектом, покинувшим Солнечную систему и попавшим в межзвездную среду — об этом НАСА официально объявило в сентябре. Зонду потребовалось 36 лет на то, чтобы достичь границы Солнечной системы и пересечь ее.

Фактически этот исторический "шаг" был сделан еще в августе 2012 года. Тогда некоторые ученые заявляли, что граница гелиосферы пройдена, но НАСА опровергло эти утверждения. Решающее слово "сказал" волновой прибор PWS на борту зонда, зафиксировавший вокруг "Вояджера-1" концентрацию электронов примерно в 10 раз меньше, чем должно быть в гелиосфере.

Миссия "Вояджера-1" не закончена с выходом в межзвездное пространство. Аппарат продолжит работать еще около 10 лет и сможет решить множество новых научных задач.

"Восточная" жизнь?

Исследование образцов воды, полученных из реликтового антарктического озера Восток, принесло сенсационные результаты: Сергей Булат из Петербургского института ядерной физики заявил, что в них были обнаружены бактерии, которые нельзя отнести ни к одному из известных подцарств.

Озеро Восток, скрытое под четырехкилометровой толщей антарктического льда, было изолировано от внешнего мира несколько миллионов лет. Ученые ожидали, что в нем могут обитать "инопланетные" микроорганизмы, способные переносить сверхвысокую концентрацию кислорода в воде озера. До сих пор ученым не были известны такие живые существа.

Булат и его коллеги исследовали первые образцы озерной воды, замерзшей на буровом снаряде. Это была "грязная" вода — в ней присутствовали примеси керосина. Ученые идентифицировали все микроорганизмы, и исключили контаминанты — бактерии, которые были ранее обнаружены в антарктическом льду или в буровой жидкости. Всесторонний анализ позволил выявить группу бактерий, которая оказалась "незнакомой", а значит "инопланетяне" в озере действительно существуют.

Сейчас группа Булата занимается исследованием "чистых" образцов, доставленных в Петербург в мае. Однако пока им не удалось подтвердить свое открытие.

Импортная жизнь

Российским ученым в 2013 году удалось успешно осуществить первый с 2007 года эксперимент с биоспутником. Аппарат "Бион-М1" с животными на борту провел месяц в космосе, после чего совершил посадку в Оренбургской области.

Хотя значительная часть животных погибла, выжившие сполна "окупили" эксперимент. В частности, результаты эксперимента "Метеорит", продемонстрировали, что жизнь на Земле могла появиться в результате попадания микроорганизмов на ее поверхность вместе с падающими астероидами.

Для проведения эксперимента ученые из Института медико-биологических проблем РАН поместили "таблетки" со спорами бактерий в базальтовую оболочку "Биона". Во время входа в атмосферу обшивка корабля плавилась. Оказалось, что как минимум один штамм микробов выжил, это позволило говорить о возможности заноса микробов на нашу планету из космоса.

Ниша для жизни на Марсе

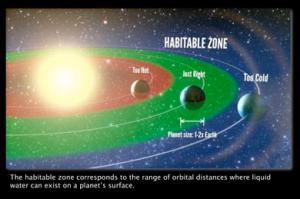

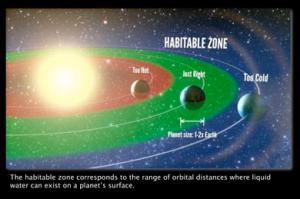

Жизнь на Марсе пока не найдена, но марсоход Curiosity уже доказал, что на Красной планете в прошлом существовали условия, благоприятные для жизни. Раньше ученым было известно, что на Марсе была жидкая вода, но некоторые данные указывали, что эта вода была крайне соленой и кислотной, и в такой воде не могли существовать никакие живые организмы.

Однако в марте марсоход обнаружил "оазис", где в древности вполне могла существовать жизнь. Глинистые минералы, которые обнаружил Curiosity, формировались в присутствии воды с небольшим содержанием соли и нейтральным показателем кислотности.

Позже, уже в декабре, марсоход выяснил, что древнее озеро в кратере Гейла было заполнено теплой водой с нейтральным или слабощелочным pH, что благоприятствует зарождению жизни. Все это вместе, как полагают исследователи, позволяет говорить, что на древнем Марсе были условия для зарождения и поддержания жизни.

Тот самый Хиггс

Физики ЦЕРНа, где в июле 2012 года был открыт новый бозон, в марте уходящего года окончательно подтвердили, что найденная ими частица — действительно бозон Хиггса, который предсказан Стандартной моделью.

С одной стороны, это открытие — именно тот результат, который ученые рассчитывали получить, когда начинали создание Большого адронного коллайдера. С другой стороны, для ученых это стало разочарованием, поскольку многие надеялись, что предсказания модели не оправдаются, а значит необходимо будет искать "новую физику".

Частица Хиггса — последний недостающий элемент современной теории элементарных частиц, Стандартной модели, объединяющей все виды взаимодействий, кроме гравитационного, отвечает за массу всех элементарных частиц. Ее существование предсказал британский физик Питер Хиггс и его коллеги.

В 2013 году Хиггс и его соавтор, бельгиец Франсуа Энглер, получили Нобелевскую премию за теоретическое предсказание механизма нарушения симметрии, который был подтвержден открытием бозона Хиггса. Решение Нобелевского комитета разочаровало многих экспертов, поскольку всего в открытии этого механизма участвовали шесть ученых — помимо Энглера и Хиггса это были ныне покойный Роберт Браут, Джеральд Гуральник, Карл Хаген и Том Киббл.

Большой адронный коллайдер в уходящем году отключили для апгрейда, физики, используя накопленные результаты, получают все более точные данные частицы Хиггса. В частности, они обнаружили, что она распадается на фермионы (тау-лептоны и b-кварки), что опять же точно соответствует предсказаниям Стандартной модели.

Диссергейт

Скандал вокруг диссертации главы учебно-научного центра имени Колмогорова МГУ Андрея Андриянова, тихо "тлевший" с октября 2012 года, в уходящем году "полыхнул" с невероятной силой. Специальная комиссия Минобрнауки во главе с замминистра Игорем Федюкиным обнаружила десятки "липовых" диссертаций и следы "поточного" производства кандидатов и докторов.

Это привело к тому, что 11 человек, защищавшихся в диссертационном совете на базе МПГУ и уличенных в плагиате и других нарушениях, были лишены степеней. Через некоторое время был арестован глава Высшей аттестационной комиссии Феликс Шамхалов — по делу о хищении 350 миллионов рублей, выделенных Внешэкономбанком на строительство элитного жилья. На его место пришел ректор РУДН Владимир Филиппов.

Тем временем активисты создали целую систему проверки диссертаций на плагиат — проект "Диссернет", который начал выдавать разоблачения конвейерным способом: участники проекта уличали в плагиате судей, депутатов, чиновников, руководителей силовых ведомств.

Депутаты Госдумы, в частности, Владимир Бурматов, обвиненный блогерами в плагиате, начали атаку на Минобрнауки, требуя отставки министра Дмитрия Ливанова и Федюкина. Самого Федюкина обвиняли в подчистках в его дипломе. В конце концов, Федюкин ушел в отставку, чтобы "снизить то беспрецедентное и нарастающее с каждым днем напряжение, которое сейчас сложилось вокруг принимаемых министерством решений".

Реформа РАН

Российский научный мир в 2013 году вступил в эпоху перемен: сформировавшаяся еще в советское время система исследовательских институтов, подведомственных Российской академии наук, перешла в ведение Федерального агентства научных организаций, а сама РАН превратилась в "клуб ученых", которому остались лишь экспертные функции.

О реформе было объявлено в конце июня — меньше чем через месяц после избрания нового президента РАН Владимира Фортова, который на тот момент даже не был утвержден в своей должности президентом. Первоначальный вариант реформы, внесенный на рассмотрение в Госдуму, предполагал ликвидацию нынешней РАН, и создание на ее новой общественно-государственной организации с тем же названием, в которую входили также академия медицинских и сельскохозяйственных наук. При этом члены академии должны были написать заявление о вступлении в "новую РАН".

Планы реформы вызвали неприятие у части научного сообщества. Около 50 академиков и членов-корреспондентов заявили, что намерены отказаться от вступления в новую академию.

Ко второму чтению из законопроекта исчез пункт о ликвидации академии, однако осталось положение о передаче всех академических институтов в ведение "уполномоченного федерального органа исполнительной власти". Осенью закон о реформе был принят, а уполномоченный орган был создан — Федеральное агентство научных организаций возглавил 36-летний выходец из Красноярска, замминистра финансов Михаил Котюков, никогда прежде не имевший дела с научным сообществом.

Тысяча экзопланет

Тысяча экзопланет

Первая планета за пределами Солнечной системы была найдена менее чем 30 лет назад, а сегодня их уже больше 1 тысячи. В октябре в таблице европейского каталога экзопланет, который поддерживают ученые Парижской обсерватории, стало больше тысячи строк, а сегодня их уже 1054. Вместе с тем, ученые говорят, что точно определить число известных внесолнечных планет невозможно из-за того, что для отнесения к их числу используются разные критерии.

Тем временем, главный "охотник" за экзопланетами — космический телескоп "Кеплер" — был окончательно выведен из строя. Специалистам НАСА не удалось вернуть к жизни гироскопы, необходимые для поддержания постоянной ориентации аппарата. Сейчас НАСА рассматривает план "воскрешения" "Кеплера" с использованием солнечного ветра.

Новый рецепт вселенной

Ученые, работающие с европейским космическим телескопом "Планк", составили самую точную на сегодняшний день карту "эха" Большого взрыва и "состарили" Вселенную на несколько десятков миллионов лет. Полученные с помощью телескопа данные позволили пересчитать "возраст" Вселенной, который теперь оценивается в 13,82 миллиарда лет.

"Планк" также помог уточнить и "рецепт" Вселенной: по новым расчетам астрономов, на долю "обычной" материи приходится 4,9% ее массы, на темную материю, которую пока удалось обнаружить лишь по косвенным признакам — 26,8%, несколько больше, чем считалось. Остальное приходится на еще более таинственную темную энергию, "ответственную" за ускорение расширения Вселенной.

Следы темной материи в уходящем году, возможно, удалось найти детектору AMS-02, установленному на Международной космической станции (МКС). Данные AMS свидетельствуют, что в диапазоне с 10 до 250 гигаэлектронвольт доля позитронов относительно суммарного количества позитронов и электронов демонстрирует аномальный рост, который не предсказывает теория. Такой же рост в 2008 году зафиксировал российско-итальянский детектор PAMELA на борту спутника "Ресурс-ДК". Ученые заявили, что одним из вероятных объяснений этого избытка позитронов может служить аннигиляция частиц темной материи, в результате чего рождаются эти частицы.

Фото сайта ria.ru