Российский генетик, заведующий лабораторией новосибирского Института цитологии и генетики СО РАН Павел Бородин изучает поведение хромосом различных животных, а в свободное от работы время беззастенчиво эксплуатирует кошек для пропаганды современной биологии. В 1995 году он опубликовал книгу «Кошки и гены», в которой на примере домашних питомцев самых разных окрасов, размеров и характеров доступно объяснил сложные законы генетики. Корреспондент «РР» встретился с ученым и узнал, как котики помогают человеку лучше понять самого себя.

Как блондинке убедить мужа-брюнета, что сын, родившийся светловолосым, действительно их общий ребенок, а не зачат на стороне от белокурого любовника? Оказывается, вовсе не обязательно проводить генетическую экспертизу. Достаточно понимать механизмы наследования генов и распределение в потомстве рецессивных и доминантных признаков. Это можно объяснять долго и по-научному сложно, а можно простым человеческим языком.

Так однажды и поступил доктор биологических наук Бородин. В книге «Кошки и гены» он описывает, как на примере кошек и других зверюшек растолковал одной отчаявшейся женщине, почему ее дети не обязаны быть похожими на мужа: «Я написал подробное письмо, в котором со ссылкой на учебник биологии для 9-го класса объяснял, почему ребенок родился светловолосым. Через две недели получил ответ с “огромным спасибо”. Мне кажется, я не так уж мало сделал в своей жизни, если благодаря моему письму — благодаря моей науке — восстановился мир хотя бы в одной семье».

В своей книге и на лекциях вы отмечали, что кошек не изучаете, а просто используете, чтобы доступно объяснить законы генетики. Почему кошки для этого подходят лучше, чем собаки, панды или, скажем, рептилии?

Самое точное определение генетики дал однажды Ежи Лец: «Генетика — это наука, которая объясняет, почему ребенок похож на отца, если он действительно похож, и почему не похож, если так получилось». Для объяснения сходства и различия нужны контрастные признаки: не выше — ниже, а голый — пушистый, желтый — зеленый.

Так получилось, что кошки, живущие с нами, отличаются друг от друга как раз по таким контрастным, качественным признакам: по окраске, длине и текстуре шерсти. Эти различия хорошо заметны и контролируются малым числом генов, поэтому картина их наследования очень проста.

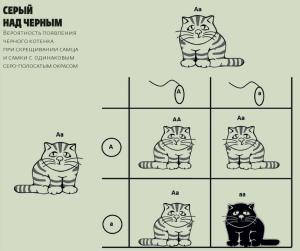

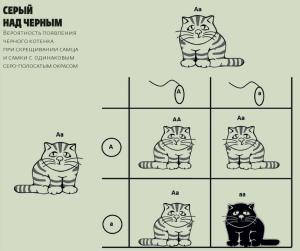

Окраска агути — серая с полосами или разводами — доминирует над черной, тигровый рисунок над мраморным, короткая шерсть над длинной. У панд и рептилий таких признаков мало.

Еще одно важное иллюстративное преимущество кошек: довольно часто две особи, если они не породистые, отличаются друг от друга только по одному признаку — окраске или длине шерсти, — а во всем остальном сходны. Это отличает их от собак, которые всегда несут на себе отпечаток породы (или нескольких пород) и различаются сразу по нескольким признакам. Поэтому именно кошка, а не собака идеальный пример для объяснения основ генетики — законов Менделя.

Итак, кошка — отличная иллюстрация, а помогла ли она сделать какие-нибудь открытия, например в области эволюционной биологии?

Секвенирование генов большинства кошачьих — от льва до домашней кошки — позволило воссоздать картину их поразительно быстрой, всего за 16 миллионов лет, эволюции, сопряженной с неоднократными миграциями с одного материка на другой. Более широкий анализ хищных принес занятные результаты. Оказалась, что гиены по происхождению ближе к кошкам, чем к собакам. Наконец, было создано глобальное древо млекопитающих, из которого следует, что последний общий предок кошки, а вместе с ней лошади, летучей мыши, кита с одной стороны и человека, а вместе с ним мыши, хомяка и зайца — с другой жил на Земле 97,4 миллиона лет назад. И что самое замечательное, из сравнения геномов его современных потомков, в том числе нас и наших котов, мы можем элементарно вывести, как он выглядел и какой образ жизни вел. И ведь этот самый общий предок — это же не что-то абстрактное, это было реальное животное, маленькая зверюшка, которая жила под землей, вела ночной образ жизни и поэтому обладала замечательным обонянием, но не различала цветов. И вот она-то и была нашей с вами бабушкой и одновременно бабушкой вашего кота.

Про миграции… Некоторые специалисты считают, что кошки не могли так быстро перемещаться по материкам без участия человека. Значит, изучение этих животных может многое рассказать и о том, как путешествовал по планете человек?

Это вопрос геногеографии. Как науку ее создал советский генетик Александр Серебровский еще в 1920-е годы и применил ее к популяциям кур. Но первым по-настоящему глобальным геногеографическим исследованием был инициированный английским биологом Джоном Холдейном проект по изучению кошачьих популяций. Он выявил очень интересные особенности миграции кошек вместе с людьми в историческое время. То есть благодаря этим животным мы смогли понять, как расселялся человек. Также работа учеников и последователей Холдейна помогла установить, как на кошачьи популяции влияли основные факторы эволюции: отбор, изоляция, дрейф генов. Например, было обнаружено неожиданное явление индустриального меланизма: в городах темных кошек больше, чем в деревнях.

Ученые исследовали кошку вдоль и поперек: расшифровали ее геном, клонировали, модифицировали... Осталось ли здесь вообще что изучать — могут ли эти животные еще принести пользу науке?

Поразительно, но при всех успехах генетики и молекулярной биологии мы до сих пор не можем ответить на простой детский вопрос: откуда у зебры, тигра и, естественно, кошки полосы на шкуре? А ведь на самом деле это ключевой вопрос биологии развития и биологии вообще. Почему в одних клетках работают одни гены, а в других — другие? То есть в общих чертах мы это знаем, но дьявол в деталях.

Мы понимаем, почему разные гены работают в разных тканях. И это понимание — выявление роли транскрипционных факторов (белков и РНК) и эпигенетических модификаций генома в контроле процессов развития — можно считать одним из главных прорывов в современной биологии.

Наверное, эти же факторы определяют, почему одни и те же гены по-разному работают в разных клетках одной и той же ткани и как образуются полосы и иные узоры на теле кошки, но детали этого процесса мы до сих пор не понимаем и даже не знаем точно, эти ли факторы здесь действуют или какие-то другие.

Эксперименты над животными нередко вызывают у людей негодование. Ученые на это отвечают просто: «Если бы мы не мучали зверька, пришлось бы мучить человека». Были ли какие-то важные и, возможно, не очень гуманные опыты над кошками, которые внесли серьезный вклад в науку и уберегли при этом человека?

Насколько я знаю, на кошках экспериментировали в основном нейрофизиологи. Что они там важного открыли именно на этих животных, я точно не знаю, так как работаю в другой области.

Сейчас по мере развития неинвазивных методов исследования — томография и тому подобное — и установления строгих правил обращения с животными ученые вообще перестают кого-либо мучить. Многие исследования проводятся на культурах клеток.

Что меня еще радует, так это что кошки и собаки в качестве модели для экспериментов полностью вышли из моды. И произошло это по чисто научным причинам. От эксперимента требуют воспроизводимости. А она возможна только при работе с чистолинейными, генетически идентичными животными. Есть чистолинейные мыши, крысы, хомяки, рыбки данио-рерио. А чистолинейных кошек нет и быть не может. Так что и экспериментировать на них не за чем.

Не могу не задать вопрос про ГМО и массовую истерию по этому поводу. Что такое генная модификация и почему людям не стоит бояться трансгенных продуктов? Над кошками генные инженеры тоже поработали, но ведь наверняка генно-модифицированная особь ничуть не вреднее обычной?

Генно-модифицированная кошка от нормальной отличается только тем, что, если направить на нее ультрафиолет, она будет светиться красным. Светится кошка оттого, что в ее клетках есть красный флуоресцентный белок медузы. А белок этот у нее не потому, что она съела медузу, а потому что ученые выделили ген этого белка из генома медузы и затем путем сложных ухищрений вставили в геном кошки. Это и есть генная модификация.

Если вы поиграете с трансгенной кошкой и даже съедите ее, вы от этого не засветитесь. Трансгены ничем не отличаются от нормальных генов, они не переносятся воздушно-капельным или, как бы это лучше выразиться, желудочно-кишечным путем от одного животного к другому или от растений к животным. Когда вы едите огурцы, вы в том числе едите огуречные гены. Однако при этом не становитесь зелеными и пупырчатыми.

Вообще, по поводу истерии с ГМО надо не к генетикам обращаться, а к психиатрам и политтехнологам. Для нас тут все ясно: генная инженерия — это крупнейшее достижение науки всех времен и народов и единственное средство прокормить нынешнее и будущее население Земли на существующих площадях и с минимумом загрязнения среды.

При нынешних правилах создания и использования ГМО вредные последствия для здоровья людей и биосферы теоретически крайне маловероятны. За десятилетия использования трансгенов не обнаружено ни одного опасного эффекта. Только вопиющей неграмотностью политиков и их советников или, что еще хуже, их преступной ложью ради решения мелких сиюминутных проблемок можно объяснить запреты на ГМО в Европе, а теперь и у нас в стране. Так что спросите у политтехнологов, как и зачем эта истерия раздувается, а у психиатров — отчего люди так легко ведутся на глупые страшилки вроде вреда прививок и ГМО и закрывают глаза на действительно серьезные проблемы, такие как изменение климата и распространение патогенов, устойчивых к лекарствам.

В прошлом году вы говорили, что собираетесь запустить проект, связанный с геногеографией кошек, — будете собирать их генетический материал и делать карту преобладания разных фенотипов в регионах России и других странах. Есть какие-то результаты?

Проект постепенно разворачивается. В прошлом в году в рамках летней школы фонда «Династия» мои коллеги во главе с профессором Юрием Аульченко организовали и выполнили замечательный геногеографический проект. Они попросили участников этой школы нафотографировать в своих городах и деревнях как можно больше кошек, взять у некоторых образцы шерсти и привезти их в Пущино.

Школьники эту задачу с блеском выполнили. Они загрузили в группу «Геногеография кошек, летняя биологическая школа» в соцсети «ВКонтакте» около 400 фотографий. На основании анализа этих снимков они построили филогенетическое древо кошачьих популяций России. А из собранных образцов шерсти выделили митохондриальную ДНК, отсеквенировали ее и определили генотипы, типичные для разных районов нашей страны.

Так что теперь по образцу шерсти, например по кошачьему волоску, прилипшему к штанам преступника, можно будет определить, из какого города этот образец и, соответственно, откуда его притащил преступник. Однако пока изучено мало городов, потому и древо не особо точное, и диагностика ограниченная. Сейчас сходный проект делают при новосибирском Центре «ДИО-ГЕН». А вообще подключиться к этим проектам и сделать много полезного как для науки, так и для раскрытия преступлений может любой желающий.

Над чем сейчас работаете именно вы, каких животных или насекомых исследуете?

Я занимаюсь изучением поведения хро-мосом в мейозе, то есть при образовании половых клеток. Соответственно, меня интересуют животные, у которых есть что-то интересное в наборе хромосом. Это обыкновенные сибирские землеройки и аргентинские туко-туко, которые умудряются жить и успешно размножаться, имея в хромосомном наборе множество разных перестроек. Это гибриды полевок, у которых мейоз останавливается оттого, что хромосомы не могут найти друг друга, хотя стараются изо всех сил. Это сами полевки с очень старыми, старше 250 миллионов лет, и изношенными половыми хромосомами, с одной стороны, и рыбки гуппи с юными, не старше 30 миллионов лет, половыми хромосомами — с другой… Но, как я уже говорил, если дело касается научно-популярной книги, помогать читателю продираться сквозь дебри генетики все-таки лучше на примере кошек.

А если бы кошек не было, на примере кого или чего вы бы стали объяснять генетику?

Сейчас достаточно хорошо исследована генетика многих домашних животных. Объяснял бы на лошадях или рыбках гуппи.

Как я поняла, к кошкам вы испытываете прежде всего научный интерес. А как вы относитесь к ним просто как человек? Есть ли у вас дома котик?

К кошкам я отношусь очень хорошо на улицах и в домах родственников и приятелей. И у себя терпел, когда дети их тащили. Сейчас у меня дома живет внук. Хотите, я объясню, почему и чем внук лучше кошки?

Наверняка у вас есть какая-нибудь смешная или поучительная история про кошку или, может быть, про внука с кошкой…

Лучше про приятеля с котом. Раньше в Сибири было холодно, а мясо в магазинах продавали редко. Поэтому люди по осени закупали сразу много мяса, резали его на куски и хранили на балконах. У знакомого профессора был кот, которого звали Кот. Он жил на пятом этаже. Зимой гулял по балконам и иногда возвращался с куском мяса, который честно отдавал хозяину. Хозяина, конечно, мучила совесть, но, поскольку ходить по соседям и спрашивать: «Не ваш ли это кусок мяса?», было как-то неудобно, он отдавал мясо Коту. Но так, чтобы зверь не знал, что это то самое мясо, которое он только что принес. И всегда из педагогических соображений кота ругал.

Серый над черным

Павел Бородин

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией рекомбинационного и сегрегационного анализа Института цитологии и генетики СО РАН. Один из главных популяризаторов биологии и генетики в России. Автор школьных учебников и множества статей в отечественных и зарубежных научных журналах. Первая его научно-популярная книга под названием «Этюды о мутантах» вышла в 1983 году. Позже он опубликовал монографию «Кошки и гены», которая получила широкое признание и переиздавалась несколько раз. Сейчас Бородин изучает поведение хромосом при образовании половых клеток у полевок и рыбок гуппи.