«Зеленые» технологии первых пятилеток

Мы уже свыклись с мыслью о том, что развитие возобновляемых источников энергии является ключевым пунктом энергетической политики западных стран. Россия, со своей стороны, находится в выжидательной позиции, а потому наше движение в данном направлении трактуется многими как попытка в очередной раз «догнать» тот же Запад. А нельзя ли двигаться здесь самостоятельно, по собственной программе, никого не «догоняя», а просто следуя здравому смыслу? В этой связи может показаться странным, но когда-то, чуть ли не сто лет назад, руководство нашей страны вырабатывало свою собственную «зеленую» стратегию, исходя, опять же, из собственных интересов.

Перед нами – выдержки из резолюции XVIII съезда ВКП (б) на доклад товарища Молотова (март 1939 года). Вот несколько примечательных пунктов: «Широко развернуть строительство мелких колхозных гидростанций, ветросиловых и газогенераторных электроустановок на местном топливе»; «Организовать массовое производство ветродвигателей»; «В целях экономии топлива развить строительство небольших ветроэлектростанций». Уже в мае 1939 года Экономический совет при СНК СССР вынес постановление «О развитии производства ветряных двигателей и организации ветроиспользования в СССР». Данное постановление обязывало Наркомсредмаш в течение третьей пятилетки РАСШИРИТЬ производственную базу строительства ветродвигателей, доведя к 1942 году выпуск этих машин на суммарную мощность до 117 тысяч КВт в год!

К сожалению, война сорвала эти планы. Однако оцените глубину идеи, актуальность которой лучше всего осознается именно в наше время. Фактически, советское правительство тех лет ставило вопрос о развитии распределенной генерации за счет массового внедрения небольших генерирующих объектов, использующих возобновляемые источники энергии. Пожалуй, это есть прекрасный пример рационального использования ВИЭ – без всякого надуманного антагонизма с ископаемым топливом (как это происходит сейчас на Западе). Почему сегодня к этим фактам нашей недавней истории не обращаются отечественные эксперты, остается загадкой.

Впрочем, традиция утрачена не полностью. К примеру, определенная часть разработок специалистов Института теплофизики СО РАН осуществляется именно в этом ключе. Правда, у нынешних спецов отсутствует то важное преимущество, на которое могли опираться их довоенные предшественники – наличие так называемой «политической воли». Ведь если в довоенном руководстве страны (как мы только что показали) прекрасно осознавали важность таких разработок и прямо указывали на развитие этого направления, то сегодня былого понимания в руководящих эшелонах уже нет. Предвидится ли оно, сказать пока сложно. Поэтому демонстрация таких разработок в наши дни напоминает глас вопиющего в пустыне. Чего как раз не скажешь о предвоенных временах, когда подобные разработки воплощались, что называется, «в железе», и затем шли прямиком в народное хозяйство.

Отметим, что в СССР велись фундаментальные исследования относительно возобновляемых энергоресурсов. В этом плане ветер был изучен предельно внимательно. Ученые исходили из того, что энергия ветра непостоянна и беспрерывно меняется не только в течение года, но и в течение каждого месяца и даже в течение суток. Поэтому о бесперебойном снабжении энергией без аккумулирующих устройств не было и речи. Отсюда следовал вывод о том, что ветряки не целесообразно применять для промышленного производства, где существуют жесткие графики подачи электричества. Иное дело – сельское хозяйство. Здесь производственные процессы допускают широкие диапазоны маневрирования при снабжении энергией. К примеру, колхозное орошение, поливы садов и огородов вполне могли обслуживаться за счет ветродвигателей, тем более что районы СССР с интенсивным ветровым режимом естественно совпадали с земельными массивами, требовавшими искусственного обводнения.

При этом, как отмечали специалисты тех лет, даже сельская электрификация на базе ветряков оказывалась рентабельной в случае применения электрических аккумуляторов, выпускавшихся тогда серийно. Интересно, что согласно данным Энергетического института АН СССР (ЭНИН), большое хозяйственное значение могли иметь ветродвигатели при совместной работе с колхозными… гидростанциями, которые могли возводиться на маленьких реках. То есть ученые-энергетики той поры предлагали для сельских тружеников стопроцентно «зеленые» - по современным меркам - технические решения. Иными словами, вклад в «низкоуглеродное» будущее намечался еще до войны и подкреплялся партийными резолюциями!

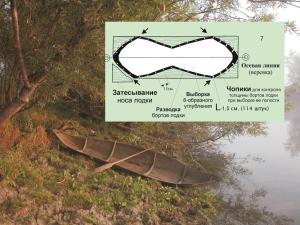

Надо сказать, что использование энергии ветра в те времена не было диковинкой, поскольку оно уходит корнями в далекое прошлое. Так, до революции у нас имелось порядка 200 тысяч ветряных установок суммарной мощностью более 950 тысяч КВт. Большая часть из них были кустарного производства. Согласно подсчетам, на 1 января 1940 года в СССР имелось около 45 тысяч ветряных мельниц на суммарную мощность около 200 тысяч КВт. Практически все ветряные мельницы создавались кустарно, и их конструкции были весьма несовершенны. Однако ученые из ЭНИН предлагали свой способ несложной реконструкции сельских мельниц, благодаря чему их мощность можно было увеличить как минимум в два раза. Соответствующие испытания проводились, например, в Броварском районе Киевской области.

Напомним, что в довоенном СССР уже существовало серийное производство ветряных двигателей. Впервые их начали выпускать на заводе имени Петровского в городе Херсоне. Назначение ветродвигателей было универсальным (то есть их не нужно путать с современными ветряными турбинами). Например, их использовали для механизации водоснабжения, приводя в движение насосы различных видов. Но точно также их можно было использовать и для выработки электроэнергии, подключая к электрическим генераторам. В первую очередь такие решения оправдывались экономией жидкого топлива, что считалось принципиально важным для страны, много тратящейся на оборонные цели. Кроме того, ветродвигатель не требовал особого квалифицированного обслуживания. Ремонт отдельных деталей и узлов вполне мог осуществляться на колхозной кузнице или, в крайнем случае, на ближайшей МТС.

В то время ветродвигатели делились на два основных типа – быстроходные, имеющие от двух до четырех лопастей, и тихоходные, ветровые колеса которых по всей площади заполнялись радиально расположенными (в виде замкнутого веера) металлическими лопастями простейшей аэродинамической формы. И те, и другие выпускались серийно. В сельском хозяйстве наибольшее распространение получили тихоходные марки (например, ТВ-5 и ТВ-8 с лопастями диаметром 5 и 8 метров соответственно). ТВ-5 использовался для подъема и откачки воды, в то время как ТВ-8 применялся комплексно, включая водоснабжение и обслуживание некоторых сельхозмашин. Полная стоимость ветросиловой установки ТВ-8 составляла в то время примерно семь тысяч рублей (эти затраты потом нормально окупались благодаря экономии топлива). На данную марку, отмечали специалисты, со стороны колхозов наблюдался большой спрос. По состоянию на 1 января 1940 года в колхозах и совхозах имелось более 5000 ветросиловых установок ТВ-5 и ТВ-8.

Однако у специалистов куда больший интерес вызывали быстроходные ветродвигатели современной (на тот момент) конструкции. Так, Всесоюзный Институт механизации и электрификации сельского хозяйства (ВИМЭ) спроектировал одну из моделей данного типа с диаметром лопастей 12 метров, получившей обозначение «ВИМЭ - Д-12». Данная марка ветродвигателя предназначалась, в первую очередь, для выработки электроэнергии, хотя могла использоваться и для силового обслуживания - через механический привод - различных сельхозмашин (например, мукомольных установок или центробежных насосов на оросительных участках). В условиях юга и юго-востока СССР ветродвигатель данной марки мог вырабатывать до 30 тысяч КВт-часов электроэнергии. Уже тогда наши специалисты писали о том, что такие быстроходные ветродвигатели очень хорошо «совместимы» с электрическими генераторами.

Помимо этого, ВИМЭ – Д-12 очень хорошо показал себя в условиях Арктики для электроснабжения полярных станций, куда доставка горючего оказывалась очень затратным делом. Так, стоимость килограмма жидкого топлива доходила до трех рублей (по тем деньгам). Ветровой же режим Арктики, отмечали ученые, весьма интенсивен, что оправдывало подобный способ электрификации. К примеру, на полярной станции мыса Желания тот же ВИМЭ – Д-12 с 1936 года выработал примерно 24 тысячи КВт-часов электроэнергии, что составило 97% от потребности в ней хозяйства станции (остальные три процента были получены за счет резервного топлива). К тому времени в приполярных краях уже насчитывалось до 34 таких быстроходных ветроустановок, и их число продолжало увеличиваться. При этом на очереди был выпуск еще более мощной установки – ВИМЭ – Д-18 (с диаметром лопастей 18 метров). Производство этой машины должно было начаться на заводе имени Колющенко в Челябинске.

Подчеркнем еще раз, что мы осветили эти факты в качестве примера рационального (точнее – разумного) использования ВИЭ в условиях нашей страны. Полагаем, что эти примеры необходимо изучать в целях выработки грамотной «зеленой» стратегии. Такое знание собственной истории развития техники особенно важно именно сегодня, когда на Западе тему «зеленой» энергетики целиком подчинили идеологическим догмам и тем самым довели до полного абсурда. Поэтому, если говорить о нашем, российском пути освоения ВИЭ, то здесь необходимо понимать, что у нас на этот счет есть своя традиция, отказываться от которой нет никаких оснований.

Николай Нестеров

- Подробнее о «Зеленые» технологии первых пятилеток

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии