Вас когда-нибудь преследовал кошмар, в котором вам сниться, что вы не можете проснуться? Вы изо всех сил пытаетесь, но не можете сбросить с себя этот морок, расшевелить своё собственное тело, заставить себя встать, открыть глаза... хотя бы закричать. Вы пытаетесь изо всех сил, но вы всё равно спите. Звучит страшновато? А что если я скажу, что этот кошмар - описание одной из самых массовых и самых странных эпидемий, с которыми мы когда-либо встречались? Что однажды сотни тысяч людей по всему миру стали внезапно замирать. С едой во рту, с книгой в руках, они впадали в оцепенение, из которого не могли выйти годами, а каждый третий умер, так и не вернувшись из своих снов. Они становились апатичными, полностью безразличными к еде, родным и близким, движениям, позам, судьбе своего тела, к боли, радости или печали, оставаясь в сознании, но лишь отчасти... миллионы несчастных, обречённых и не вернувшихся.

Речь пойдёт про Encephalitis lethargica, или летаргический энцефалит. «Энцефалон» - гордое и мощно звучащее слово, по-гречески означает мозг, а «Летаргика» происходит от мифической Леты - 5-ой реки подземного мира. Всего в царстве Аида было пять рек: ледяной Стикс - смерть, отделял мир живых от мира мёртвых. Преодолев его, можно было стать неуязвимым, если сумеете вернуться, или кто-нибудь выдернет вас за пятку или что пообидней. Ахерон - поток печали, Кокитос - река плача, Лета - забвение и Флегетон - всепоглощающий огонь. Звучит достаточно уныло, но очень хорошо доносит тонкий смысл заболевания, скрытый уже в самом его названии - «разум, перешедший за черту забвения». Но давайте покинем Древнюю Грецию и отправимся на поля сражений Первой мировой войны.

К концу 1915 года Пруссия решила, что сил для наступления широким фронтом у неё больше нет. Начальник генерального штаба, Эрих фон Фалькенхайн, прекрасно представлял себе последствия двух лет войны для Франции. Она была самым слабым противником для Рейха, потеряв около 3 000 000 солдат в окопной войне, и находилась на грани всенационального нервного срыва. Казалось, это был переломный момент, и добить слабого противника одним решительным ударом было делом чести. Также он понимал, что если решительной победы не случится, то поражение Германии будет вопросом времени.

Для удара был выбран Верден. Это было сердце обороны западного фронта, город-крепость. За ним проходили линии снабжения для остальных районов. В него верили, как в несокрушимую твердыню, а его форт Дюомон и был таковым. Отсюда даже забрали часть орудий для подготовки наступления французов на Сомме - настолько в нем были уверенны. И именно поэтому его выбрали немцы. Битва при Вердене продлилась 10 месяцев и унесла около 1 000 000 жизней с обеих сторон, как непосредственных участников, так и около боевых потерь, многое подарив этому миру впервые: от осознания нового значения слова «мясорубка» при виде перепаханной 40 млн. арт.снарядов местности, до первых боевых применений огнемётов и введения "Шталь Хельмов". Сражение при Вердене подарило миру и кое-что ещё.

«...В Вердене большего всего страдают раненые и те, кто их переносит. Сначала их доставляют с линии фронта до медицинского поста, это 1,5 км, затем их везут во Флери, оттуда ещё 2 км на носилках до первых машин, и только затем в госпиталь...»

Огромное количество болезней и инфекций обрушилось на медицинский персонал по обе линии фронта, причём физические травмы и ранения - не самые большие проблемы. Тиф, холера, грипп, воспаления лёгких, гангрены - обыденная реальность. Но эта война получила имя Мировой не просто так - она принесла свежие патогены из всех уголков мира в Старый Свет, а колониальные войска - новые, эндемичные для далёких стран болезни. А собрав их всех вместе, Война столкнула людей друг с другом, омыла кровью, а затем вернула домой немногих уцелевших с совершенно новыми штаммами, перетасовав колоду эпидемиологических заболеваний по всему Земному шару. Невероятное истощение и голод, множество психиатрических симптомов, переполненные клиники абсолютно всех специализаций за линией фронта - всё смешалось. И только смерть правила своим мрачным балом.

Огромное количество болезней и инфекций обрушилось на медицинский персонал по обе линии фронта, причём физические травмы и ранения - не самые большие проблемы. Тиф, холера, грипп, воспаления лёгких, гангрены - обыденная реальность. Но эта война получила имя Мировой не просто так - она принесла свежие патогены из всех уголков мира в Старый Свет, а колониальные войска - новые, эндемичные для далёких стран болезни. А собрав их всех вместе, Война столкнула людей друг с другом, омыла кровью, а затем вернула домой немногих уцелевших с совершенно новыми штаммами, перетасовав колоду эпидемиологических заболеваний по всему Земному шару. Невероятное истощение и голод, множество психиатрических симптомов, переполненные клиники абсолютно всех специализаций за линией фронта - всё смешалось. И только смерть правила своим мрачным балом.

По невероятному стечению обстоятельств в этом кровавом хаосе выживают несколько человек со странными симптомами. Им удаётся пережить отправку с фронта и военно-полевые госпитали, откуда их, не имея возможности чем-то помочь, направляют в глубь страны. Париж и Вена. У двух непримиримых противников пациенты с одними и те же симптомами.

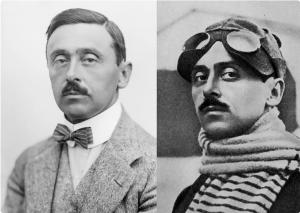

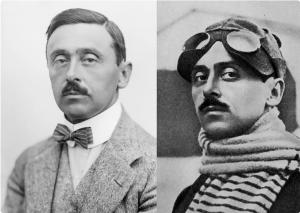

Французский врач Жан Рене Крюше, доктор медицины, занимавшийся до войны исследованиями тиковых расстройств, укачиванием и состоянием перегрузок, которые испытывают лётчики, интересовался проблемами мозга. И когда в бесконечном потоке стонов раненых к нему попал первый необычный пациент, в первую очередь он подумал, что это последствия применения иприта или нового оружия рейха. Но затем последовали новые пациенты. Ещё и ещё. Один за другим. У кого-то из них была температура, у кого-то нет, но были боль в горле, боль в мышцах, двоение в глазах, вялость, рвота. Всё это в условиях фронта и невероятных потерь, как прямых так и косвенных, было относительно неважно и безынтересно для опытного госпитального врача. Но вот что странно: у некоторых пациентов были и другие симптомы - задержка психического отклика, впадание в состояние полной обездвиженности и безмолвности. Поступившие начинали испытывать слуховые, зрительные и обонятельные галлюцинации. Они видели то, чего нет и слышали то, чего не может быть.

Позднее, в 1941 году, состояние, в которое попадали эти пациенты, опишут как акинетический мутизм. Это заковыристый неврологический термин, обозначающий состояние пациента, когда он теряет способность говорить, двигаться, имея физическую возможность это делать. За редким исключением остаётся лишь возможность двигать глазными яблоками при полной пассивности всего тела.

Выздоровевшие описывали это как ощущение некоей силы, которая мешала, наваливаясь на них каждый раз, когда они пытались сделать хоть какое-то движение. Всё это сопровождалось приступами Клазомании (от греческого «Клазо» - крик): казалось, застывшие безмолвные пациенты, не реагирующие даже на боль, начинали кричать с невероятным ужасом, и иногда крики были прерывистыми, переходили в лай, ругательства и бормотание. У Крюше было уже 64 таких пациента. Потратив несколько месяцев на их изучение, он готовил медицинский доклад о новом заболевании, которое во Франции позднее так и назовут «болезнь Крюше».

Шёл январь 1917 года. В это же время в психиатрическую клинику им. Юлиуса Вагнера-Джаннера в Вене, пришёл странный мужчина. Он заснул прямо на приёме у врача, во время разговора и расспроса его о причинах визита. Его голова безвольно повисла. Попытки его разбудить приводили лишь к частичному открытию глаз - он смотрел сквозь узкие щели полузакрытых век, но оставался недвижим. Что было ещё необычнее, этот пациент не был военным. В это же время в психиатрические клиники начинается огромный приток больных с шизофренией, деменцией, слюнотечением и множеством других странных психических состояний, наступивших одновременно. При этом, они не свойственны пациентам ни по возрасту, ни по другим признакам. Всех больных объединяет лишь два параметра: первое - для их симптомов, собранных вместе, нет отдельной болезни, известной науке; второе - они засыпают.

В психиатрической больнице Вены в это время работал весьма интересный и талантливый доктор - Константин фон Экономо. Румын греческого происхождения, мигрировавший в Австрию и блестяще закончивший медфак Венского университета. Он специализируется на невропатологиях и психиатрии, был лётчиком и военным врачом. Огромное количество времени доктор Константин посвятил изучению функций мозга. И лично меня радует и удивляет до глубины души тот факт, что двух талантливых медиков, психиатров, столкнувшихся с одним и тем же неизвестным заболеванием на заре их карьеры в медицину привёл интерес к одним и тем же патологиям лётного состава.

В психиатрической больнице Вены в это время работал весьма интересный и талантливый доктор - Константин фон Экономо. Румын греческого происхождения, мигрировавший в Австрию и блестяще закончивший медфак Венского университета. Он специализируется на невропатологиях и психиатрии, был лётчиком и военным врачом. Огромное количество времени доктор Константин посвятил изучению функций мозга. И лично меня радует и удивляет до глубины души тот факт, что двух талантливых медиков, психиатров, столкнувшихся с одним и тем же неизвестным заболеванием на заре их карьеры в медицину привёл интерес к одним и тем же патологиям лётного состава.

Как бы то ни было, именно Экономо первым в Австрии систематизирует странные случаи и объединяет их в одно заболевание. В этой части Европы болезнь также назовут в честь первооткрывателя - «болезнь Экономо».

Первая мировая война подарила миру множество психических расстройств. Нет, конечно, истерики, моральные травмы и фаллические ассоциации по Фрейду у пубертатной молодёжи бывали и раньше. Но массовая истерия и искалеченная психика у тысяч солдат, вернувшихся из мясорубок боевых действия были новыми. Это, кстати, и послужило взлёту психиатрии в начале 20-го столетия. Во Франции в 1890-х это был Жан-Мартин Шарко, утверждавший, что в основе всех заболеваний класса «истерия» лежит психологическая травма. Часто такая травматическая истерия проявлялась спустя годы «инкубации» в подсознании больных. Дело Шарко с успехом подхватил немец - Фрейд, изучавший психотравмы всю жизнь, а затем и англичанин - Чарльз Майерс. С «травматичной истерии» доктора Шарко начинается история и Shell shock (послебоевой невроз) и компульсивных расстройств, посттравматических синдромов (афганский синдром, вьетнамский синдром) и современных проблем военных и страховых компаний всего мира.

Учитывая всё это, первыми под подозрение Констанина фон Экономо попали психоневрологические стрессовые расстройства. Но пациентов становилось всё больше и больше. Привозившие их родные и близкие жаловались, что пациенты засыпали прямо за ужином, на работе или вовремя разговора. Родители пытались разбудить детей, которые не просыпались ото сна. Некоторые засыпали и уже не могли проснуться, медленно умирая во сне. Многие из них были слишком юными, чтобы вообще когда-либо испытывать психоневрологический стресс, способный привести к таким последствиям. И уж точно в психиатрии сон не должен убивать пациентов. А что на счёт инфекций? Константин бросается в архивы больницы и Австрийскую национальную библиотеку в поисках ответов.

Первая зацепка нашлась в монографии Отто Лейхтенштерна, сообщавшего о пандемии гриппозного энцефалита. Отто жил и работал в Кёльне, где в 1890-х он застал странный грипп. Болезнь начиналась внезапно, быстро разгоралась в теле больного, вызывая жар, бред, потерю сознания и судороги. Но что было необычно, во время болезни, в самом её начале или на пике, часто наступала апоплексия - паралич вследствие кровоизлияния в мозг. Лейхтенштерн также описал «тюбингскую» сонную болезнь 1712 года и коматозный грипп, когда острая форма гриппа перетекала в крайнюю сонливость или кому на период от нескольких часов до нескольких недель.

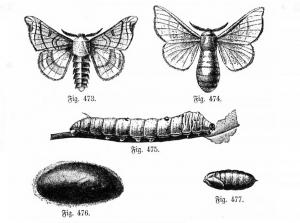

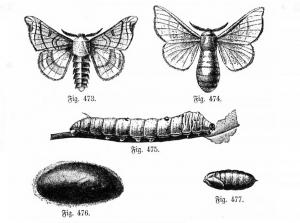

Вторая зацепка вела к эпидемии «Ноны», впервые встретившейся в 1889-1890 гг. в северной Италии, а затем в Англии и в Нью-Йорке. Этимология названия эпидемии любопытна. Это или исковерканное слово «кома», или la nonna - «бабушка» по-итальянски, что также отсылает к сонливости. В это же время встречаются исследования микробиологов по болезни тутового шелкопряда - «Schlaf(f)sucht der Seidenraupen» - вызывающей вялость животного и имевшую бактериальную природу. Из-за опечатки в «Schlaff» болезнь превратилась из «расслабленности» в «гиперсомнию, сонливость». Но пациентов Ноны после смерти не изучали и вскрытие не производили. А болезни шелкопрядов могли не иметь отношения к больным австрийцам.

Вторая зацепка вела к эпидемии «Ноны», впервые встретившейся в 1889-1890 гг. в северной Италии, а затем в Англии и в Нью-Йорке. Этимология названия эпидемии любопытна. Это или исковерканное слово «кома», или la nonna - «бабушка» по-итальянски, что также отсылает к сонливости. В это же время встречаются исследования микробиологов по болезни тутового шелкопряда - «Schlaf(f)sucht der Seidenraupen» - вызывающей вялость животного и имевшую бактериальную природу. Из-за опечатки в «Schlaff» болезнь превратилась из «расслабленности» в «гиперсомнию, сонливость». Но пациентов Ноны после смерти не изучали и вскрытие не производили. А болезни шелкопрядов могли не иметь отношения к больным австрийцам.

Обследование пациентов не дало однозначного результата ни по одному из случаев: параличи появлялись и исчезали, повышенная рефлекторная активность, судороги, нистагм (быстрые движения глаз в стороны). После лечения симптомы частично исчезали. Моча, анализ спинномозговой жидкости и тесты на известные инфекции - сифилис и тиф - были отрицательными. Казалось, к разгадке Константина приблизил случай. Экономо встретил пациентку другого врача: 32-летняя М.В. была выписана из больницы после лечения рассеянного склероза. Но Экономо увидел в её случае не рецессию, а острую фазу своего заболевания. Не смотря на оказанную помощь, у неё оставались тремор, нистагм, непроизвольный смех. Этот пример вынудил его обследовать остальных своих пациентов, уже выписанных или переведённых на амбулаторный режим.

К слову, спросите вы, дорогой SV, а чем тогда лечили таких бедолаг? Ну тогда, в начале 20-го века вполне успешно могли снять боль, снизить жар, минимизировать припадки, судороги и стимулировать активность у тех, кто её терял, и вылечить пару инфекций. Вирусные заболевания, сепсисы и гангрены до открытия пенициллина представляли большую проблему, нежели сейчас. Фармацевтической промышленности начала века были известны фенобарбитал, эфедрин, парацетамол, морфин и супер популярная новинка - аспирин.

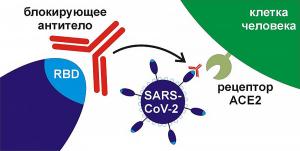

Проверив остальных, Экономо пришёл к пугающим выводам: болезнь поражает серое вещество головного мозга. Аналогичными больными стал заниматься его коллега Ричард Виснер. Проведённые им вскрытия умерших подтвердили догадки: поражено серое вещество. Болезнь распространялась. В общей сложности, по сообщениям немецких врачей Германа Шлейзингера, Эмиля Рэдлиха, Марцела Розанковски, число случаев заболевания в стране можно было уже оценить в несколько сотен. Но отдельно задокументированные вспышки в санаториях и военных госпиталях не давали целостной картины. Болезнь поражает мозг, вызывая интенсивное воспаление, создающее огромное количество психоневрологических симптомов. Экономо тут же публикует статью с предупреждением для научного сообщества Пруссии и Австрии. Наступило 17 апреля 1917 года. Всего через пару дней точно такую же статью опубликует Жан Рене Крюшо. Но они оба сильно опаздывают.

Всего два месяца назад, за 16 000 километров от Австрии - в Австралии - также участвовавшей в войне, регистрируют вспышки новой неизвестной болезни, поражающей нервную систему. Симптомы те же - за 36 часов повышается температура, высокий пульс, лихорадка, переходящие в ступор, кому и смерть. Всего 134 случая, смертность свыше 70%.

Болезнь разрастается, но до пожара ещё далеко. Военные действия продолжаются, а кроме того, на горизонте появляются первые зарева глобальной пандемии куда более пугающего противника - эпидемия испанки. За этой ширмой «сонная болезнь» остаётся тёмной лошадкой.

27 апреля 1918 года в английском журнале Ланцет выходит короткая научная статья про загадочную эпидемию во Франции с размытыми симптомами. Публикация обусловлена множеством обращений мед.работников и врачей из самых разных учреждений, столкнувшихся с потоком больных, чьё заболевание они не могут диагностировать. Уилфред Харрис, невролог из Лондонской больницы Святой Марии, сообщил о 7 случаях. При этом, ему удалось приблизиться к разгадке. Как он считал. В его сообщении было указано, что поражение серого вещества, скорее всего, является токсическим. Более того, он сумел провести аналогии с ботулизмом, установив, что трое из больных употребляли консервированные морепродукты накануне заболевания. В одном из случаев ему удалось выделить патоген, как две капли воды похожий на Clostridium botulinum.

И, возможно, это небольшое открытие изменило бы ход распространения эпидемии, но увы, в 1918 году при токсичных отравлениях назначали промывание ртутью и подкожные инъекции стрихнина. И то и другое убивает. Вдобавок ко всему, это не было ботулизмом. Также как и в Германии, британским учёным пришлось пройти несколько стадий подозрений и домыслов прежде, чем понять, что новая болезнь действительно новая. Это не ботулизм, потому что заболевают даже грудные дети, не употребляющие консервов. Это не газовая атака, и не психический синдром, так как многие из заболевших - обычные люди, далёкие от войны, так эффективно скрывшей от Британии отчёт доктора Экономо.

Британские медики начинают своё собственное расследование. В медицинских архивах всплывают случаи «заболеваний снами» в Копенгагене в 1657, в Британии в 1658, 1661, 1775. Возможно, такие произведения как «Рип ван Винкль», написанный в 1819 году и повествующий о проспавшем 20 лет крестьянине, отражали реальные истории. Но более конкретной информации просто не было, что только усиливало мистический ореол болезни.

Британские медики начинают своё собственное расследование. В медицинских архивах всплывают случаи «заболеваний снами» в Копенгагене в 1657, в Британии в 1658, 1661, 1775. Возможно, такие произведения как «Рип ван Винкль», написанный в 1819 году и повествующий о проспавшем 20 лет крестьянине, отражали реальные истории. Но более конкретной информации просто не было, что только усиливало мистический ореол болезни.

Спустя несколько месяцев, аналогичные случаи будут зарегистрированы в Нью-Йорке. Затем в Швеции, Индии, Египте, Китае, Алжире, Уругвае, СССР. Медленно, но верно за 2 следующих года заболевание распространится по всему Земному шару, и заболеют по меньшей мере около 5 млн. человек, каждый 3-ий из которых начнёт медленно засыпать, погружаясь всё глубже и глубже в воды Леты. Эпидемия исчезнет так же внезапно, как и началась, растворившись лёгким туманом под утренними лучами восходящих медицинских наук.

Тогда, в 1918 году, не найдя ответов, учёный совет больницы Королевы Мэри, извлечёт образцы тканей мозга пациентов, погибших от Летаргического энцефалита, потом бережно поместит их в стеклянные колбы с формалином и законсервирует воском на следующие 100 лет. Впоследствии Дж.Холл написал: «Возможно поколения, что придут за нами, будут ясно видеть то, что мы только пытались нащупать». Но, увы, несмотря на его пожелания, мы не приблизились к ответу ни на сантиметр. Из образцов не удалось выделить патогенную бактерию или вирус. Более поздние вспышки были единичными. Всё, что мы знаем сегодня, это то, что, в начале 20-го века мы столкнулись с чем-то, что отравляло наш мозг, медленно убивая и погружая в сон. Чем-то, что осталось за ширмой мировых войн, революций и пандемией гриппа, и, возможно, ещё погрузит нас в вечное царство грёз.